陕西省油菜种质资源研究进展

摘要:油菜种质资源的收集保存、评价鉴定和创新利用对促进品种改良和产业发展具有十分重要的意义。对陕西省油菜种质资源的种群类型、陕西油菜种质资源及分类、新种质创制及利用等方面的研究情况进行了综述。在剖析油菜种质资源的保护、研究存在问题的基础上,提出通过加强保护体系及保护制度建设,促进油菜种质资源保护、利用工作长效开展;广泛开展资源的收集与创新,拓展油菜种质基因资源库;采用科学的繁殖与安全保存方法,保持种质的遗传完整性;建立和完善种质资源鉴定评价与创新技术体系,提高种质资源评价的准确性;构建信息共享和资源整合平台,提高种质资源的利用率等措施来促进陕西省油菜种质资源的保护、研究与创新利用。

关键词:油菜;种质资源;陕西省;研究现状;方法;措施

Research Progress of Rapeseed Germplasm Resources in Shaanxi Province

LIANG Fengzhi,ZHANG Wenxue,MU Jianxin,GUAN Zhoubo,

DONG Yuhong,ZHAO Xiaoguang,ZHANG Yaowen

(Shaanxi Provincial Hybrid Rapeseed Research Center/National Oilseed Crops Improvement

Center Shaanxi Oilseed Rape Sub-Center,Yangling 712100,Shaanxi)

陕西省是我国油菜籽的重要产区,油菜常年种植面积在20万hm2 左右,占全省油料作物总产和总面积的70%以上[1]。种质资源是决定油菜产业高质量发展的关键因素,推动油菜种质资源的保护利用可促进油菜产业健康发展,对保障食用油供给安全,扩充饲用蛋白来源具有重要意义。陕西省具有丰富的油菜种质资源,本文通过6个方面对陕西省油菜种质资源的研究情况进行综述,在剖析油菜种质资源的保护、研究存在问题的基础上,提出多方面开展油菜种质资源创新利用的建议。

1 陕西省油菜种质资源的种群类型

早在秦汉时期(陕西)关中地区就已成为我国的农业中心,在半坡遗址(6800年前)发现的炭化菜籽表明油菜在陕西已有数千年栽培历史。陕西南北跨越近8个纬度、3个气候带(中温带、暖温带和北亚热带)和2大水系(长江、黄河),地形地貌复杂,生态类型多样[2-3]。陕西的油菜按生育期可分为陕南秦巴山区及汉江谷地的早熟生态区、关中灌区及渭北旱塬及南部灌区的中晚熟区、陕北高原的春播油菜区3个生态型区[2],其中陕北高原是高含油生态区,分布于该区的黄芥(芥菜型油菜类型)不仅含油量高,而且有特殊的脂肪酸组分[4],不同生态环境和栽培制度形成了极为丰富的农家种(或地方种)种质资源。陕西的油菜种质包括芸薹属的白菜型、芥菜型和甘蓝型三大类型及芝麻菜属的芸(臭)芥[2]。

其中,白菜型油菜可分为北方白菜型、南方白菜型、春油菜[2]及北方白菜型和南方白菜型油菜的过渡类型[5]共4种类群。芥菜型油菜可分为陕南冬油菜、关中冬油菜和春性油菜3种类群[6];其中陕北黄芥是不同于我国其他地区的独特的遗传类群[5]。甘蓝型油菜包括强冬性、半冬性和春性3个类群。

2 陕西省油菜种质资源及遗传类型分类

2.1 国家库保存的种质资源数量 1995年陕西省收集、整理到333份油菜种质资源[2];1998年在陕南秦巴山区收集到142份油菜种质资源[5];2011-2013年在渭北旱塬和陕北地区发现32份油菜种质资源[7];2018年在陕西南部及关中宝鸡、渭南地区新发现28份油菜种质资源[8]。截至2019年10月,来自陕西的626份油菜种质资源进入国家农作物种质资源库(圃)进行保存,陕西省油菜种质资源入库数量占我国的原产(原创)油菜种质资源入库总数(7536份)的8.31%[9]。其中白菜型种质资源入库222份,占该类型种质资源入库总数(2614份)的8.49%;甘蓝型种质资源入库343份,占该类型种质资源入库总数(2988份)的11.48%;芥菜型种质资源52份,占该类型种质资源入库总数(1590份)的3.27%[9]。经比较可知,陕西省油菜种质资源的入库总数以及甘蓝型、白菜型油菜种质资源的入库数量在29个省(区、市)中均排名第4位[9]。

2.2 特异油菜种质资源 目前,已筛选出部分具有高抗(耐)病毒病、高含油量(gt;48%)、高油酸、大粒(千粒重gt;4g)、矮秆(株高47.1cm)等特性的种质资源可应用于油菜育种。其中Ledos选系具有双低、高抗病毒病、高油酸的特性;Expander是我国鉴定出的油酸含量(79.9%)最高的种质资源;府谷墙头芥的含油量高达50.84%[2]。陕北黄芥可作为油菜芥酸含量改良的重要种质[4];黑芥品种Junius为第一次引入我国,填补了我国芸薹属基本种的空白[2];永寿油菜的耐旱性、关中油白菜的抗寒性[10]可应用于种质资源的改良和育种;在秦巴山区类似北方白菜型油菜种质资源[5]、甘蓝型种质资源[2]中均发现黄籽种质资源。

2.3 遗传类型分类 如表1所示,基于表型性状(形态、农艺)、RAPD标记结合聚类分析将白菜型油菜种质分为3个类群。基于分子标记(SRAP、AFLP、SSR)和聚类分析、多重PCR细胞质类型分析分别将芥菜型油菜种质分为3类6个亚类、2个类群。甘蓝型油菜种质方面,基于表型性状(株型、产量)和主成分综合评价被分为4个类群;基于表型性状(农艺、品质)和聚类分析被分为3个类群;基于RAPD标记、SSR标记、SRAP标记和聚类分析分别被分为2类3个亚类、2个类群、3类5个亚类、3类6个亚类;基于2种分子标记(SSR、SRAP)和聚类分析被分别分为3个类群、2类3个亚类、2类6个亚类、3个类群;基于3种分子标记(SSR、SRAP、SCoT)和聚类分析被分为2个类群;基于多重PCR细胞质类型分析被分别分为4个类群、3个类群。

3 油菜新种质的创制

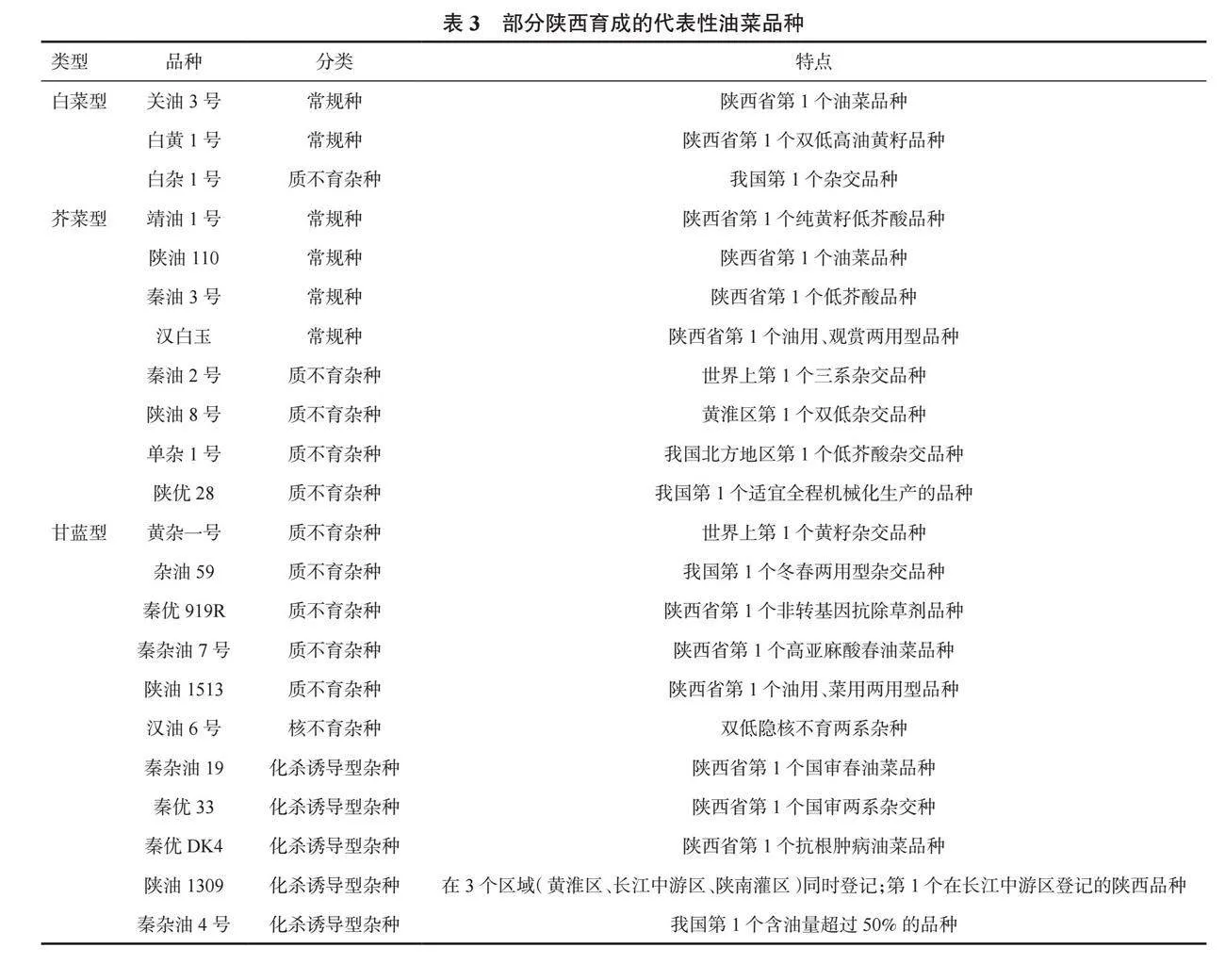

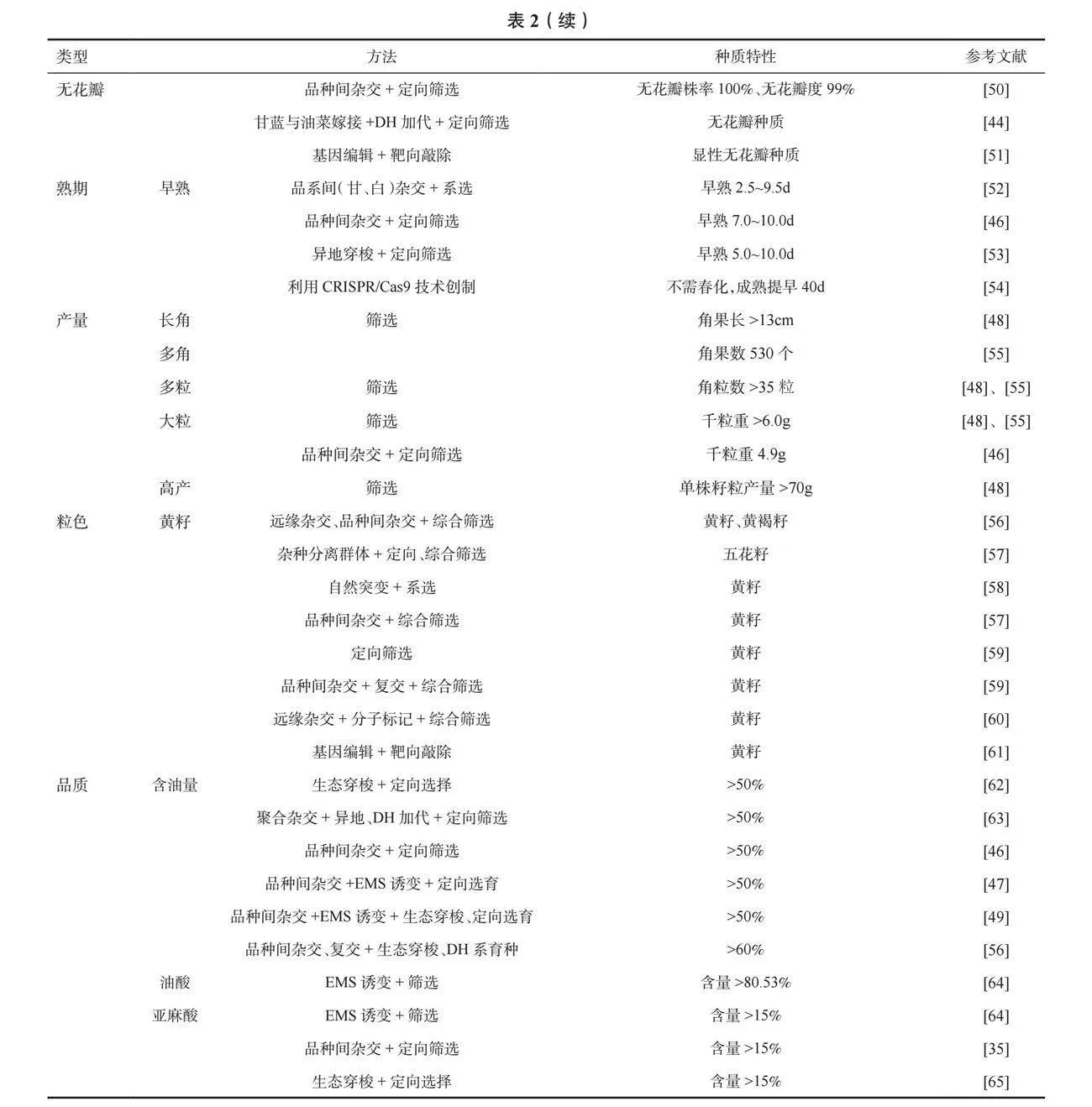

3.1 多途径创制出的新种质类型 除利用远缘杂交(白菜型×甘蓝型)+定向筛选的方法筛选出甘白油菜种质外,也可利用自然突变、远缘杂交、品种间杂交、聚合杂交、人工合成、EMS诱变、DH加代、生态穿梭等获得变异的基础上结合系选、综合鉴选、抗性筛选及综合评价获得油菜新种质,此外还可同时利用基因编辑、基因编辑+靶向敲除等现代生物育种手段开展油菜新种质创新(表2)。目前已获得许多黄化转绿型、具有抗逆(抗寒、耐盐、抗旱、耐渍、抗倒等)、抗除草剂(抗苯磺隆、草甘膦)、抗病(抗菌核病、根肿病)、观赏型(叶色、花色),不同株型(自封顶、矮秆、紧凑型)、早熟、高产(长角、多角、多粒、大粒)、黄籽、优质(高油、高油酸、高亚麻酸)等特性的油菜新种质。

3.2 油菜育种方法 (1)通过系选、混选等方法进行品种选育:利用白菜型油菜种质育成了关油3号、秦油4号、油菜74-1和早丰一号等品种;利用甘蓝型油菜种质育成陕油110、7211、秦油1号等品种;利用芥菜型油菜种质育成靖油1号。(2)应用于育种亲本的改良:通过白菜型油菜与甘蓝型油菜种间杂交对油菜种质改良育成了2002、延油2号、甘白油菜、单杂1号等优质常规品种和杂交种[2]。(3)利用发现的不育源和恢复源种质开展杂交油菜品种选育:以在甘蓝型油菜品种的复交后代中发现了陕2A不育系和保持系,从跃进油菜及具有南方白菜型亲缘的胜利油菜种质中筛选出的恢复系为基础[2],育成了一批杂交品种,推动了杂交油菜在生产上的大面积应用。

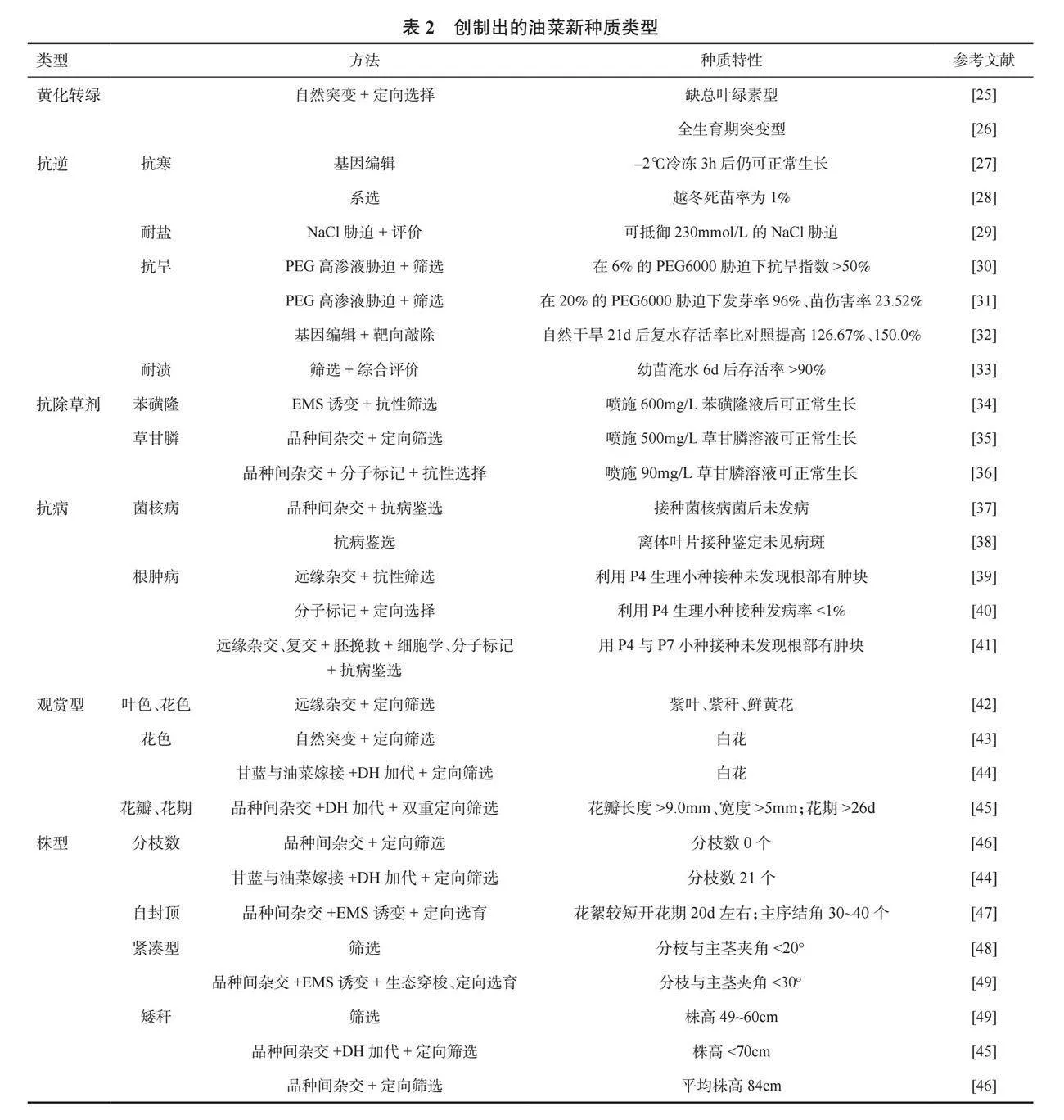

3.3 育成的优异品种 据油菜数据中心、种业商务网、中国种业大数据平台[66-68]显示陕西育成的78个品种通过审定、232个品种通过登记。如表3所示,育成的油菜品种可分为白菜型、甘蓝型、芥菜型三大类型的常规种和杂交种(质不育、核不育、化杀诱导);其中,秦油2号、秦优7号、秦优10号、陕油28、秦优1618等一批杂交品种在全国具有较大影响力。

这些优异品种的育成,对陕西省油菜产业发展起到了明显的促进作用。(1)扩大了种植区域。利用甘白种质育成的秦油3号、2002、甘白油菜等品种突破了甘蓝型油菜的种植界限,结束了我国35°N以北,海拔1000m以上无甘蓝型冬油菜种植的历史,把我国甘蓝型冬油菜种植界限向北推移了一个纬度[69],促使陕西油菜的年均种植面积由8.51万hm2

提升至20万hm2左右。(2)促进品种更新换代。以胜利油菜、跃进油菜等甘蓝型油菜种质为基础育成的陕油110、甘白油菜、单杂1号等品种替代了传统的白菜型油菜品种;利用发现的不育源、恢复源育成秦油2号等一批杂交油菜品种替代了常规品种。经过2次品种更新换代使油菜产量由252kg/hm2上升至1341kg/hm2[69]。(3)加速向优质高产型转化。利用Ledos、Oro、Start、Altex等优异种质选育出低芥酸(秦油3号、单杂1号等)、双低(陕油8号、秦优7号、秦优8号等)优质品种,实现了陕西省油菜生产的优质化、高产化。(4)提高了生产效益。在将油菜种质的含油量提高到60%左右的基础上将杂交种的含油量从40%左右提高到50%以上,在产量保持不变的情况下相当于产量提高25%[56],提高了油菜生产的种植效益。

4 陕西省油菜种质资源保护、研究中存在的问题

陕西省油菜种质资源保护基础薄弱,主要表现在以下几个方面:(1)对不断流失的种质资源缺乏有效的保护和应对措施。在资源收集、保护、利用及管理等各环节没有形成紧密的利益和管理机制,影响了资源价值的发挥。(2)主要由各育种单位自行保存,种质的分类没有形成统一的标准,容易重复和混淆;种质库设备老化、库容不足难以满足工作要求。(3)种质资源保护与利用侧重于保护,性状鉴定主要针对表型进行初步判定;缺乏对种质资源多年多点的精准鉴定和分子水平上的精细鉴定。

(4)对高产、高油的研究较多,但对其他具有优异性状的特色资源重视不足。(5)大多为科技人员兼职从事种质资源保护,且缺乏稳定的经费支撑。

5 发展策略

5.1 加强保护体系及保护制度建设 (1)充分利用及完善现有资源保护设施,并根据需要及时补充新的保护设施,逐渐形成全省统一管理、相互协作的资源保护网络体系。设立专项经费以确保种质资源保护工作的有效开展。(2)采用科学的繁殖与安全保存方法,保持种质的遗传完整性。依据不同类型油菜繁殖方式和遗传特点分别研制繁殖更新技术规程,明确繁殖更新中的关键操作步骤以及关键技术要素(如群体大小、授粉方式、去杂时期等),确保收集和保存的种质资源在储藏期间具有良好的遗传特性和较高的发芽率,有效提升种子的储存寿命。

(3)通过协同攻关,建立高效完善的种质资源鉴定评价、基因发掘与种质创新技术体系,对优异种质资源进行精准鉴定与评价,提高种质评价的准确性。

5.2 加大油菜种质基因资源库及信息共享平台建设 通过系统和抢救性收集白菜型和芥菜型油菜地方种质资源;收集我国育种家原创的和国外的甘蓝型油菜种质资源,以及芸薹属油菜野生种质资源和埃塞俄比亚芥、黑芥等同属物种资源,特别是甘蓝型油菜的二倍体祖先种质资源,对我国油菜种质资源库进行扩充。以白菜型和芥菜型油菜的地方种、野生种为供体,利用远缘杂交、理化诱变、基因工程等技术手段向主栽品种导入新的优异基因(尤其是抗性基因),发掘和创制遗传稳定、目标性状突出、综合性状优良的新种质。充分运用信息、网络技术,集合现代生物学仪器和分子生物学技术构建种质资源信息共享利用服务平台,促进种质资源的高效利用。

参考文献

[1]张智,孔建,李永红,姚雪雁,杨欢欢,任军荣,王阳峰,张亚周,穆建新.陕西省油菜产业发展现状、存在问题及发展对策.中国种业,2020,39(7):36-38

[2]徐爱遐,黄继英,金平安,王绥璋,马长珍.陕西省油菜种质资源分析与评价.西北农业学报,1999,8(3):89-92

[3]高飞,严勇敢,吉万全,刘五志,翟军海,李凤艳,高源.陕西农作物种质资源搜集保护与创新利用研究进展.植物遗传资源学报,2021,22(5):1175-1183

[4]黄继英,徐爱遐,马长珍,王绥璋.试论陕北黄芥及其分布区的生态特征.西北农业大学学报,1999,27(6):33-37

[5]马长珍,徐爱遐,金平安,王绥璋,黄继英.陕南秦巴山区油菜种质资源调查.陕西农业科学,1998,45(1):30-32

[6]徐爱遐,马朝芝,肖恩时,权景春,马长珍,田广文,涂金星,傅廷栋,张改生.中国西部芥菜型油菜遗传多样性研究.作物学报,2008,34(5):754-763

[7]王亚娟,张正茂,王长有,陈春环,张宏,刘新伦,杨勇,梁燕,吉万全.陕西省旱区抗逆农作物地方种质资源调查与分析.植物资源遗传学报,2016,17(5):951-95

[8]高飞,张宗荣,赵继新,郑炜君,李向宏,赵兴忠,贾振江,马永强.陕西南部及关中宝鸡渭南地区农作物种质资源调查与分析.陕西农业科学,2022,58(7):83-91

[9]李利霞,陈碧云,闫贵欣,高桂珍,许鲲,谢婷,张付贵,伍晓明.中国油菜种质资源研究利用策略与进展.植物遗传资源学报,2020,21(1):1-19

[10]何余堂,涂金星,傅廷栋,李殿荣,陈宝元.中国白菜型油菜种质资源的遗传多样性研究.作物学报,2002,28(5):697-703

[11]何余堂,涂金星,傅廷栋,李殿荣,陈宝元.陕西省白菜型油菜核心种质的初步构建.中国油料作物学报,2002,24(1):6-9

[12]张东锁.两种芸薹属植物遗传多样性及一种抗除草剂油菜的育种利用研究.杨凌:西北农林科技大学,2019

[13]郭娜,左凯峰,张淼,张冰冰,秦梦凡,马宁,刘翔,李青青,黄镇,徐爱遐.甘蓝型油菜主要株型和产量性状的综合分析.西北农业学报,2020,29(6):898-906

[14]张东锁,臧珊,胡胜武,郭媛.基于农艺性状的甘蓝型油菜三系骨干亲本多样性分析.西北农业学报,2019,28(3):397-403

[15]王灏,赵卫国,李殿荣,田建华,张文学,赵小平,王爱娜,李永红.甘蓝型油菜种质资源遗传多样性的RAPD分析.华中农业大学学报,2009,28(5):525-531

[16]薛艳,李英,谌国鹏,张星,陈乔,何忠军,王风敏,李虎.利用SSR标记分析高含油量甘蓝型油菜种质资源遗传多样性.江苏农业科学,2019,47(21):124-127,132

[17]李晓荣.甘蓝型油菜育种材料的SSR分子标记遗传多样性分析.杨凌:西北农林科技大学,2015

[18]郭凯红,赵卫国,王晓东,李殿荣,田建华,李保军,陈文杰,尚丽平,张立坚,罗斌,王灏,栗茂腾.高含油量油菜品系遗传多样性分析.陕西农业科学,2020,66(9):28-33

[19]臧珊,张云霄,郭媛,胡胜武.利用SSR和SRAP标记分析油菜骨干亲本的遗传多样性.西北农林科技大学学报,2019,47(5):7-14

[20]张羽,陈进,高文渊,张晓娟.SRAP结合SSR标记分析油菜自交系的遗传多样性.西南农业学报,2016,29(5):1012-1017

[21]赵燕妮,李晓荣,张青雯,于澄宇.甘蓝型黄籽油菜遗传分类及遗传多样性研究.中国农学通报,2015,31(15):156-164

[22]张晓娟,张羽,赵辉.SSR结合SRAP标记分析油菜菌核病抗性资源遗传多样性.华北农学报,2016,31(3):169-174

[23]张羽,张小娟,陈进,孙晓敏,张成兵.43份油菜菌核病抗性资源的SCoT、SSR与SRAP标记分析.西北农林科技大学学报,2017,45(1):45-53

[24]闫晋强.甘蓝型油菜细胞质及芸薹属A基因组遗传多样性研究.杨凌:西北农林科技大学,2014

[25]李玮,于澄宇,胡胜武.芥菜型油菜黄花突变体的初步研究.西北农林科技大学学报:自然科学版,2007,35(9):79-82,89

[26]张耀文,关周博,李少钦,侯君利,董育红,张文学,田建华.甘蓝型油菜黄化转绿型突变系的光合特性.西北农业学报,2022,21(3):257-269

[27]张彦峰,宋敏,穆建新,令狐斌,黄淑华,安然,韦世豪,董育红,关周博,朱彦涛,陈娜娜.油菜BnHOS1基因及其提高植物抗寒性中的应用:中国,2022114637861.2023-05-12

[28]李子雄.油菜抗寒种质材料筛选与应用研究.杨凌:西北农林科技大学,2019

[29]李萍,燕佳琦,张鹤,张燕,陶顺仙,张琪,Aldiyar,徐爱遐,黄镇.146份甘蓝型油菜种质芽期耐盐性筛选及评价.西北农业学报,2021,30(6):848-859

[30]左凯峰,郭娜,张冰冰,秦梦凡,马宁,刘翔,李青青,黄镇,徐爱遐.甘蓝型油菜苗期抗旱性鉴定及抗旱生理指标的评价.干旱地区农业研究,2020,38(1):295-300

[31]朱小慧,马君红,刘锋博,别芳洁,李梦,刘绚霞.干旱胁迫下甘蓝型油菜幼苗萌发特性及生理指标分析.西北农业学报,2021,30(9):1331-1337

[32]张彦峰,令狐斌,穆建新,宋敏,安然,黄淑华,董育红,韦世豪,关周博,朱彦涛,陈娜娜.一种提高甘蓝型油菜耐旱性的方法:中国,202211463662.3.2023-05-16

[33]孙文韬,张志浩,张古月,任广鑫,于澄宇.耐渍甘蓝型油菜(Brassica napus)种质筛选与评价.西北农业学报,2023,32(6):855-865

[34]关周博,董育红,田建华,王学芳,张忠鑫,郑磊.非转基因抗除草剂油菜细胞质雄性不育系的选育及应用.中国农学通报,2020,36(26):9-13

[35]于澄宇,王晓丽,代春艳,张笑晗,徐爱遐,黄镇,赵翠珠,郭永华,董军刚.一种抗草甘膦、高亚麻酸的甘蓝型油菜选育方法:中国,202010026051.7.2020-05-08

[36]张荣,信晓阳,胡胜武.SSR标记辅助回交转育抗草甘膦油菜新品系的研究.西北农业学报,2016,25(1):64-71

[37]谌国鹏,李英,孙晓敏,习广清,王风敏,陈乔,张成兵,邢丽红.一种抗菌核病甘蓝型杂交油菜的选育方法:中国,202010158166.1.2020-05-15

[38]加孜拉·达里汗.油菜菌核病抗性鉴定及种质筛选.杨凌:西北农林科技大学,2018

[39]黄镇,徐爱遐,刘亚萍,郎丽娜,赵娜.一种人工合成抗根肿病甘蓝型油菜新材料的方法:中国,201610363713.3.2018-04-24

[40]关周博,董育红,张忠鑫,李少钦,尚丽平.抗根肿病油菜新品种秦优DK4的选育.中国种业,2023(11):139-141

[41]黄镇,于澄宇,徐爱遐,石益基,郑琳,王凯.利用聚合育种和生物技术合成抗根肿病甘蓝型油菜的方法:中国,201911285541.2.2020-04-14

[42]谌国鹏,李英,薛艳,孙晓敏,习广清,张勇.一种用于旅游观光的紫色叶油菜的育种方法:中国,201710585037.9.2017-09-19

[43]段海峰,瞿丽英,孟倩,张搏,黄伟男,许婷,康文霞,董振生.甘蓝型油菜三隐性核不育白花突变材料的三系选育方法及其遗传分析.西北农林科技大学学报,2014,42(7):34-40

[44]李建厂,李永红,王灏,郭徐鹏,赵小平,张振兰,王春丽,陈文杰.一种油菜优异种质资源的培育方法:中国,201510518814.9.2017-06-06

[45]李保军,王灏,同晓丽,尚丽平,张椿雨,曹小东,梁佩萱,赵小萍,赵亚军,罗斌.一种矮秆长花期大花瓣的油菜的选育方法:中国,202310976776.6.2023-11-10

[46]董振生,郭永华,董军刚.一种无分枝油菜新材料的选育方法:中国,201710258071.5.2017-09-12

[47]董育红,关周博,郑磊,张忠鑫,田建华.自然封顶、矮秆、紧凑型油菜种质资源的选育及应用.中国农学通报,2018,34(28):17-20

[48]燕佳琦.甘蓝型油菜种质资源农艺与抗逆性状的评价及优异种质筛选.杨凌:西北农林科技大学,2021

[49]关周博,董育红,张耀文,李少钦,张文学,田建华.矮秆紧凑型油菜细胞质雄性不育恢复系的选育和应用.中国农学通报,2020,36(27):46-49

[50]谭小力,张文学,田建华,李殿荣.甘蓝型油菜无花瓣品系的选育研究.西北农业大学学报,1998,26(3):27-31

[51]张彦锋,穆建新,朱彦涛,王道杰,董育红,王晓峰,陈娜,乔幸,安然.十字花科显性无花瓣基因及其显性无花瓣种质的创制方法:中国,201910177987.7.2023-04-07

[52]王学芳,田建华,张耀文,张彦锋,李殿荣.甘白杂交创制早熟油菜新种质的研究.中国农学通报,2017,33(32):28-33

[53]李英,谌国鹏,郝兴顺,王胜宝,王风敏,习广清,薛艳,孙晓敏,陈乔,邢丽红,淡亚彬.一种异地穿梭选育早熟甘蓝型油菜品种的方法及其应用:中国,202010245439.6.2020-06-19

[54]乔幸,安然,陈娜娜,韦世豪,朱彦涛,陈静,张彦锋,穆建新.利用CRISPR/Cas9技术创制早熟甘蓝型油菜材料.四川农业大学学报,2021,39(6):729-733,765

[55]马荣.300份油菜核心种质重要农艺性状分析评价及全基因组关联分析.杨凌:西北农林科技大学,2023

[56]李殿荣,田建华,陈文杰,张文学,李永红,王灏.甘蓝型油菜特高含油量育种技术与资源创新.西北农业学报,2011,20(12):

83-87

[57]孟倩,伏争平,苗春,刘引祥,李冬肖.甘蓝型油菜新品种荣华油18的选育及高产栽培技术.农业科技通讯,2020(11):247-249

[58]刘绚霞,董振生,刘创社,董军刚,郑振宇.甘蓝型油菜黄籽不育源的发现及遗传研究.西北农业学报,2009,18(4):130-132

[59]刘绚霞,刘创社,董振生.甘蓝型双低高油杂交油菜新品种陕油17的选育.种子,2013,32(5):106-107,109

[60]黄镇,徐爱遐,班远远,张学贤.利用生物技术选育黄籽油菜新品系的方法:中国,201110327017.4.2014-08-13

[61]安然,张彦峰,陈娜娜,韦世豪,朱彦涛,穆建新.BnaTT2基因缺失黄籽甘蓝型油菜材料的创制.西北农林科技大学学报,2022,50(7):35-40,47

[62]关周博,田建华,董育红,李少钦,韦世豪,姚雪雁,郑磊,王学芳,张文学.生态穿梭育种在甘蓝型油菜高油选育中的作用.中国油料作物学报,2013,35(4):441-445

[63]李永红,李建昌,郭旭鹏,王灏,李殿荣,董育红,张振兰,陈文杰,韦世豪,赵小平.一种高含油量抗病油菜种质的选育方法:中国,201611191885.3.2017-05-03

[64]侯骞.甘蓝型油菜EMS突变体库的构建及特异材料筛选.杨凌:西北农林科技大学,2023

[65]张耀文,李殿荣,田建华,侯君莉,张文学,董育红,赵小光,韦世豪.一种高效筛选甘蓝型油菜高亚麻酸种质的方法:中国,202010447954.2.2020-08-14

[66]国家油菜产业技术体系遗传改良与繁育研究室,国家油菜工程技术研究中心.油菜数据中心.[2024-07-08].http://ibi.hzau.edu.cn/rapedata/

[67]中国种业商务网.陕西省1963-2007年通过审定品种名单.(2009-06-10)[2024-07-08].https://www.chinaseed114.com/seed/3/seed_12016.html

[68]农业农村部种业管理司.中国种业大数据平台 品种登记查询.[2024-07-08].http://202.127.42.47:6010/index.aspx

[69]景军胜,董振生,樊雅琴.陕西油菜生产现状分析.西北农林科技大学学报:自然科学版,2004,32(4):13-18

(收稿日期:2024-07-08)