雕塑的情感与表现

摘 要:雕塑是一门在三维空间里以实体呈现的艺术。想要在欣赏一件雕塑作品时充分感受其传达的情感,观者必须从空间、形体的塑造上了解雕塑作品的创作背景,感受雕塑作品营造的氛围。在整个雕塑的创作活动中,雕塑作品传达的情感是直观的。雕塑家作为创作主体,其思想、情感、品格、修养和审美高度等都会直接影响到雕塑作品的格调。就塑者而言,要充分发挥主观能动性,抓住稍纵即逝又极其强烈的情感,以情感和直觉为指导,能动地改造外在物质,用最恰当的方式去表达情感。

关键词:雕塑空间;情感;艺术语言

一、雕塑之于艺术情感

雕塑是具有感性特征的艺术形式,感性在其中扮演着重要角色。雕塑作品的美不在于物质,而在于雕塑家赋予其的情感。人们的思维往往被分成感性与理性两种形式,理性用于科学、抽象的雕塑;而感性则用于文学、具象的雕塑。意识把感觉经验转化为审美活动,审美活动又具有能动性,先于逻辑判断并指导逻辑判断。因此,雕塑家在现实物质性材料上,对雕塑的每一个猜测、改变,都是情感的表达。

关于雕塑的情感,不得不提到的就是雕塑家的情感。梁思成在《中国雕塑史》中提到中国古人认为,“头者,精明之府也”[1],意思是说,头最能表达情感。因此,从事雕塑创作的人必须是一个情感丰富的人,否则他就无法抓住稍纵即逝的情感。

雕塑家借助材料和雕塑的手法技巧,赋予雕塑丰富的情感。从本质来看,雕塑家是以雕塑为媒介来传达自身情感的,而这只是雕塑情感的一个方面。从观者的角度来看,雕塑家会从自身的角度出发,发散性地去思考雕塑的表象、内在以及其他的情感内容,并且做出不同程度的分析和判断。而且雕塑本身就具有对时代的情感表现,虽然这是雕塑家所赋予的,但这一点是雕塑家不可控的,雕塑的社会时代情感需要由时间来证明。

从以上对雕塑情感的几种分析来看,雕塑的情感绝对不是某个人、某个时代的附属品,而是独立的具有生命力的载体。伟大的雕塑作品所传达出的情感是无穷无尽的。19世纪欧洲浪漫主义运动兴起,艺术情感说也随之发展起来。法国美学家维隆给艺术下的定义是“情感的表达”。俄国作家列夫·托尔斯泰也提出“人们用语言相互传达思想,用艺术传达感情”。他认为,一个人在现实中或想象中体验到痛苦和快乐,再把这种感情在画布或大理石上表现出来,这就是艺术[2]。同理可推,在雕塑的概念里,张力和压力是雕塑家的创作语言,空间的占有是专属于他的符号,高低错落、绵延起伏是他诉说情感的方式。因此,情感是雕塑艺术最重要的审美特征,离开了情感的表现与感染,雕塑也就成不了艺术。俄国思想家格奥尔基·瓦连廷诺维奇·普列汉诺夫在《论艺术(没有地址的信)》中指出,“艺术开始于一个人在自己心里重新唤起他在周围现实的影响下所体验过的感情和思想,并且给予他们一 定的形象表现”[3]。雕塑作品的本质空间和情感牢不可分,与外在空间互为影响、相互挤压形成雕塑作品的场域,最终作品以形体展现,是张力和压力的结合,也是空间与情感的结合。

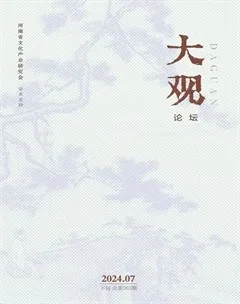

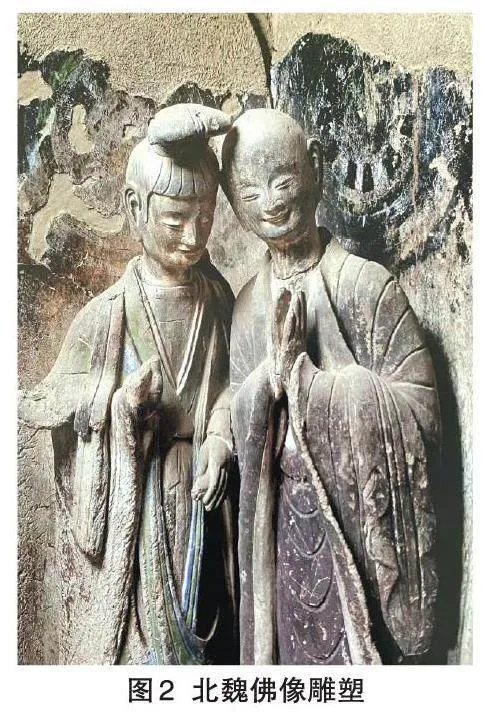

北魏佛像雕塑是中国雕塑艺术史中的典范(图1、2),其追求骨秀清奇的风格,这些佛像都有一 个典型的特征就是微笑,或是喜悦,或是平淡,给人一种深邃的感觉。同时,北魏佛像雕塑具备人性化特征。在那个社会动荡、政治黑暗、民生苦难的时代,佛像的微笑则是世人的希望和寄托。艺术从来都是先声,艺术形式和审美心理的变化预示着社会的变革或转折。人们欣赏北魏佛像雕塑,必须知道其中掺杂着雕塑家的情感、观众的情感和雕塑本身的时代情感。对于雕塑家、观者和时代来说,雕塑本质的情感要比其中任何一种情感走得更远。

二、雕塑之于艺术表现

在雕塑作品中,情感既是艺术表现的前提和内在,又是情感的体现和外化。雕塑的表现基于情感,无论是雕塑家的直觉表达,还是观者的直觉感受,都是建立在情感基础上的。在对雕塑表现的认知上,不应该只将其表现手段认知成一种传统单一 的形式,也不应该只是一种再现式的雕塑语言,而是多层次、多角度、多方位的表现和认知,不再满足于对客观物象的简单模拟与再现,而是上升到一种精神层面的追求。再现不同于表现,它是在意识层面上,通过美学修养和情感表达对客观物象进行提炼与简化,并选择与之相适应的艺术表现手段,以实现内容与形式的和谐统一。

艺术表现论认为,“艺术是心灵的表现”,以克罗齐的《美学原理》为代表。其中的核心观点“直觉即表现”就强调了直觉的作用。在他看来,理念高于物质,审美高于实践[4]。他虽然强调了精神性,却忽略了物质性。

罗宾·乔治·科林伍德提出了“艺术是情感的表达”,把主观的表现看作是艺术的特征和本质,其所表现的是艺术家的情感,使观者对艺术家的情感了解得更加清晰。科林伍德所谓的表现是一 种无意识的主体情感表现,所谓的艺术就是“自我表现”[5]。这种观点与艺术情感说有很多相似之处,不仅都强调情感的重要性,还都认为情感是雕塑作品的核心精神。情感先于雕塑作品而产生,并指导雕塑家能动地运用自己的学识、经验、技艺,通过改造雕塑材料、其条件和状态来传递雕塑家的情感。

直觉主义代表柏格森的理论同克罗齐、科林伍德有相似之处,也认为直觉即艺术;但与之不同的是,他认为直觉的境界与上帝合二为一,并提出“绵延”是自由的创造意志。它向上运动创造精神,更创造生命的形式,物质只是“绵延”这种意志的结果。“绵延”不是事物之间的连贯式串联,而是状态的连续[6]。

雕塑是视觉造型艺术,是雕塑家自身情感的直觉表达。最终呈现在人们面前的雕塑,给人留下印象的还是第一眼的视觉效果。由于个体差异、知识水平、审美倾向等因素,观者对雕塑作品会产生不同的理解,雕塑作品也就被赋予了多种含义。一件雕塑作品能够经受时代的考验,正是因其情感、手法、构图的表现形式能够让更多的人及不同时代的人产生共鸣。

雕塑的表现离不开直觉,对于直觉,人们熟悉又陌生。熟悉的是,直觉是一种本能,雕塑家的直觉来源于生活经历和社会环境;陌生的是,直觉是看不见摸不着的,没有一个准确的概念,可以是灵感,也可以是直觉,还可以是无意识。但直觉作为一种艺术本能,可以说是艺术的源泉和思想的浓缩。雕塑艺术对直觉的运用直接影响到雕塑的艺术表现,雕塑家都因直觉而创作过很多不朽的雕塑作品。不同雕塑家拥有不同的直觉,而这便形成了不同的雕塑风格和形式。因此,直觉对于雕塑的表现有着深远的影响和至高的意义。

三、雕塑之于艺术形式

随着社会的发展、科技的进步,艺术形式日渐丰富,雕塑形式也变得五花八门。对雕塑艺术语言的研究应当回归到雕塑的本质,毕竟从雕塑本质衍生出来的语言和形式是最有说服力的,也是最真诚的。同其他学科门类相比,雕塑有着自己独特的造型语言,比如体量、纵深空间、实体性质等。无论时代怎么变,创作材料、工具怎么变,雕塑永远是空间中的艺术。

“艺术是‘有意味的形式’”这个命题早在克莱夫·贝尔的《艺术》中就被提出过。克莱夫·贝尔认为,“艺术品中必定存在某种特性,离开这种特性,艺术就不能作为艺术而存在,拥有这种特性,任何作品至少不会 一点价值也没有”。这种特性就是“有意味的形式”。在这个定义中,艺术不仅是“形式”,还是一种“有意味的形式”。这种意味说不清,道不明,是一种感知存在,是雕塑家借助构图、空间、材质、颜色等要素,表达内心情感,这是一种抽象、微妙的状态[7]。这种状态在雕塑作品里若有若无地流动,是艺术作品的“魂”。

罗杰·弗莱也是“有意味的形式”说的有力倡导者,他提出“在作品中,线条、色彩以特殊的方式组合成‘有意味的形式’,激起我们的情感。这是一切艺术的共同性质”[8]。将雕塑作品与之对照,雕塑的高点连线、边界形线、整体韵律线、完成度、质感和着色等,每一个环节都是特殊的,将它们整合起来,由个体推向集体,每一个环节都会发挥重要作用,也都会产生一种密不可分的联系,这个联系就是“有意味的形式”。

克莱夫·贝尔与罗杰·弗莱提出的“有意味的形式”,与中国古代谢赫《画品》中的“六法论”具有相通之处。“六法论”中,一法是“气韵用动”,强调作品中的形象要在整体中有一种生动的韵律节奏,以赋予作品生命活力;二法是“骨法用笔”,强调人内心的刚强、身份气质,可以说是人物的内在性格;三法是“应物象形”,强调作品的内在表现和外在表现的关系;四法是“随类赋彩”,强调色彩要根据实际情况,合理运用;五法是“经营位置”,本质就是强调构图的重要性;六法是“传移摹写”,主要强调临摹,无关创作。因此,可以把克莱夫·贝尔与罗杰·弗莱的“有意味的形式”换释为“意味”,也就是气韵。韵律,指作品内容的韵味,“形式”就是“骨法”“赋彩”“位置”等表现,即线色的结合。形式与内容的统一,就是“意境”。

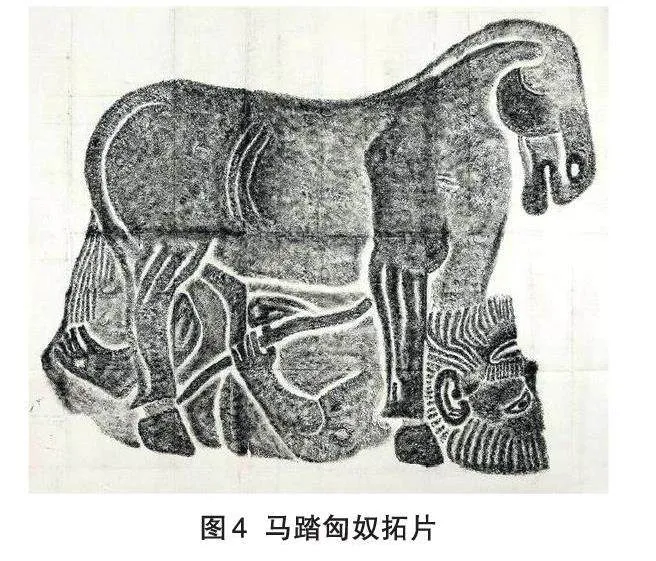

在中国古代雕塑《马踏匈奴》(图3、4)中,作者运用象征的手法,刻画了一批健壮无比、昂首屹立的战马形象。它们警惕却又安详,像是在讥讽脚下的失败者,而仰卧马下的敌人则露出绝望的表情。作品依石随形,构图巧妙,整件作品庄重严肃,深沉浑厚,寓意深刻,耐人寻味,意境深远,是古代战场的缩影,令观者浮想联翩。一件雕塑作品拥有了“有意味的形式”,便拥有了“意境”;只有拥有了“意境”,才能拥有真实的情感和强有力的表现,拥有雕塑不朽的灵魂。

四、结语

以上对雕塑空间、情感和表现的分析,让我们对雕塑的本质有了一定的了解。具象雕塑是古老的艺术,有着悠久的历史,从远古到近代没有出现过断层,其本身具有的特性和魅力是任何一种艺术形式都难以媲美的。雕塑对于情感的表达既特殊又有着共性和规律。充分发挥主观能动性,抓住规律,找到本质,从情感和本质出发,纯粹地表达情感,这是每个雕塑者创作的心路历程。

由此可见,对于具象雕塑本体语言和情感表现的研究是极为重要的。只有回顾雕塑的历史,重新去认知,并结合时代的发展,重新去建构,充分发挥主观情感的能动作用,才能创作出优秀的雕塑作品。

参考文献:

[1]梁思成.中国雕塑史[M].北京:中华书局,2014:23-25.

[2]列夫托尔斯泰.论艺术[M].北京:人民文学出版社,1958:66-70.

[3]普列汉诺夫.论艺术(没有地址的信)[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1964:4.

[4]克罗齐.美学原理·美学纲要[M].北京:北京外文出版社,1983:112-120.

[5]科林伍德.艺术原理[M].北京:中国社会科学出版社,1985:90-96.

[6]柏格森.时间与自由意志[M].北京:商务印书馆,1958:29-31.

[7]贝尔.艺术[M].南京:江苏教育出版社,2005:133-141.

[8]弗莱.视觉与设计[M].北京:金城出版社,2011:48-53.

作者单位:

鲁迅美术学院