基于关系的发现和表达,发展数学关键能力

在学习“比”之前,学生已经学习了“倍”“分数”,经历了共性化的认知路径“识别对象—确定标准—寻找关系—表达关系—应用关系”,积累了“比较”的经验,初步形成了倍数关系的结构。因此,在“比的认识”学习中引导学生借助已有的比较经验,认识“比”是“倍数关系”的表达,进一步加强对倍数关系的认识,丰富倍数关系的表征方式,发展数学关键能力。

一、创设情境,引发比较

通过课前谈话,从班级中的跳远冠军谈到奥运会中的跳远冠军,引出动物界的跳远冠军,由此在真实的情境中导入课。

(一)学习任务一:谁是动物界的跳远冠军——比什么?

具体情境:出示袋鼠、蝗虫、跳蚤图片,(图略)教师提问:谁是动物界的跳远冠军?

核心问题:判断哪种动物是跳远冠军,需要比什么?

活动形式:学生先独立思考,再集体交流。

活动时间:10分钟。

【设计意图】在真实的情境中激发比较的需求,引发对比较对象的识别,培养数学的眼光。

(二)精彩片段回放。

师:判断哪种动物是跳远冠军,需要比什么?

学生有的说比脚腕的力量,有的说比动物跳的距离是身长的多少倍,还有的说比身长或比它跳的距离。

师:有不同的意见,看来有必要进行小组讨论。想一想,“比什么”更可行?

小组讨论2分钟后集体交流。

小组1:只比身长不一定能比出来。比如,蚯蚓的身子挺长,但是它跳不动。

小组2:直接比跳的距离也不公平。跳蚤跳的距离肯定不远,袋鼠稍微一跳就能跳很远。

小组3:比肌肉力量,不方便测量。但是,比跳的距离是身长的多少倍,这两个方面都好测量。

师:通过讨论,要想比出动物界的跳远冠军,比什么相对公平?

小组4:不仅要看跳的距离,还得看动物的身长,要看跳的距离是身长的多少倍。

师:很好,我们来比一比“跳的距离与身长之间的倍数关系”。从这个角度看,能不能比出跳远冠军?

生:(齐)能。

师:好,给大家一些数据,看看能否比出谁是跳远冠军。

二、实施比较,表达关系

(一)学习任务二:谁是动物界的跳远冠军——怎么比?

具体情境:(出示每种动物身长和跳的距离的数据)看到这些数据,你打算怎么比呢?先独立思考并完成学习记录单。

核心问题:可以怎么比?

活动形式:学生独立完成学习单,然后集体交流。

活动时间:15分钟。

【设计意图】在解决问题的过程中,引导学生关注比较标准,初步体会比是对倍数关系的表达。

(二)精彩片段回放。

师:(出示图1)看到这些数据,你打算怎么比呢?

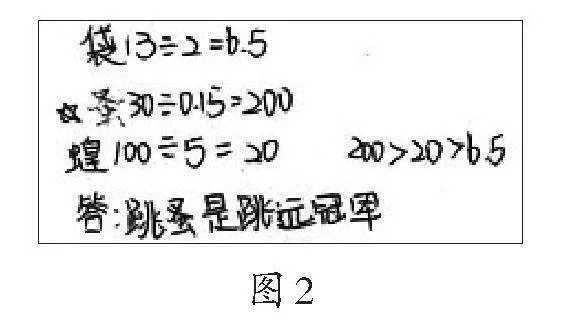

生1:我先算的是袋鼠,它跳了13米,体长是2米,直接用跳的距离除以体长,13÷2等于6.5倍。(如图2)跳蚤和蝗虫也用这种办法算,最后200gt;20gt;6.5,所以说跳蚤是跳远冠军。

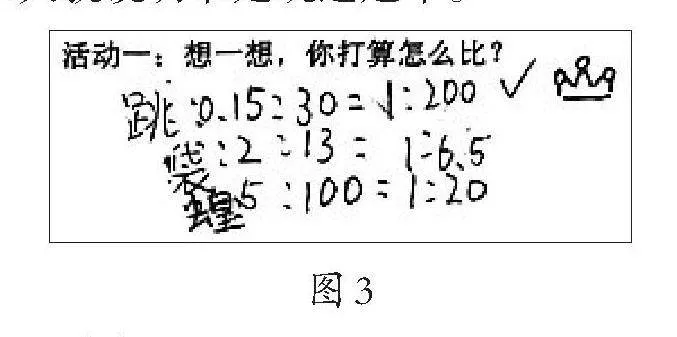

生2:我用身长除以跳的距离,得到各个动物的身长与跳的距离的比。(如图3)我把这三种动物的身长都变成了1,只需要看后面的数据,谁大就说明谁是跳远冠军。

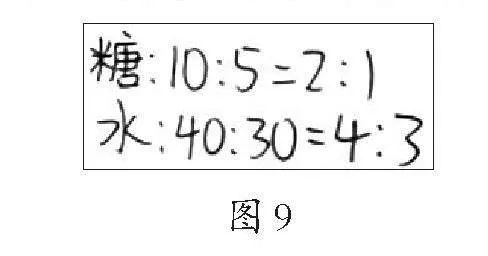

师:真好,老师还发现了一种写法,(如图4)你看懂了什么?

生3:这个是把跳远距离看作标准,比如2∶13,当把13看作1时,前面的2就需要除以13,得到[213],继续化简得到[16.5]。这种比的形式把跳远距离看作标准,刚才我们是把身长看作标准。

师:那此时看到比的形式,你有了什么新的感受?

生4:既可以把前面的数看成标准,又可以把后面的数看成标准。

师:说得真好!此刻再看除法算式的形式,你有什么想说的?

生5:除法算式只能把除号后面的看成标准,而比的形式可以互为标准,我更喜欢写成比的形式。

师:同学们的讨论很精彩,你们发现了比号的前面和后面都可以作为标准。现在你们对比是不是更有感觉了?那老师给你们一个更大的挑战。

三、变式比较,深化认知

(一)学习任务三:哪杯水更甜?

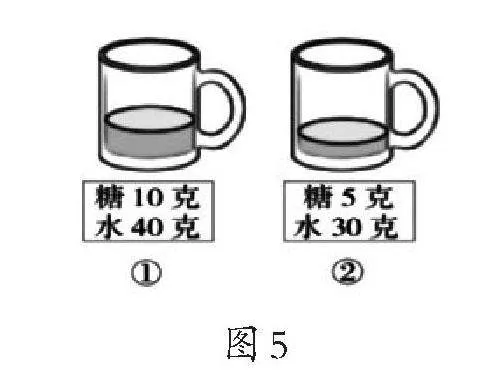

具体情境:(出示图5)哪杯水更甜?比什么?怎么比?

核心问题:比什么?怎么比?

活动形式:学生独立完成学习单,然后集体交流。

活动时间:10分钟。

【设计意图】在解决新的问题时,运用前两个活动的经验,再次经历识别对象、确定标准的过程,巩固比的本质是对倍数关系的表达。

(二)精彩片段回放。

师:(出示图5)这两杯糖水哪杯更甜?你在比什么?怎么比?

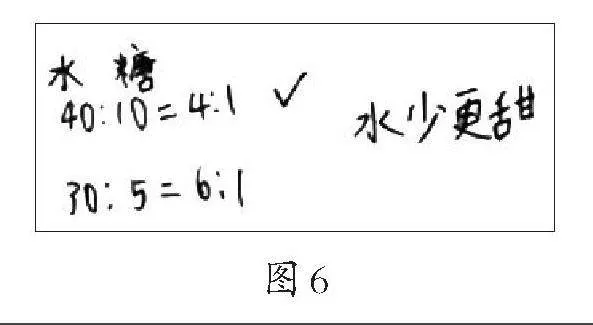

生1:我比的是糖和水的倍数关系。(如图6)当把糖都化成1份看成标准时,“水少更甜”,所以第一杯水更甜。

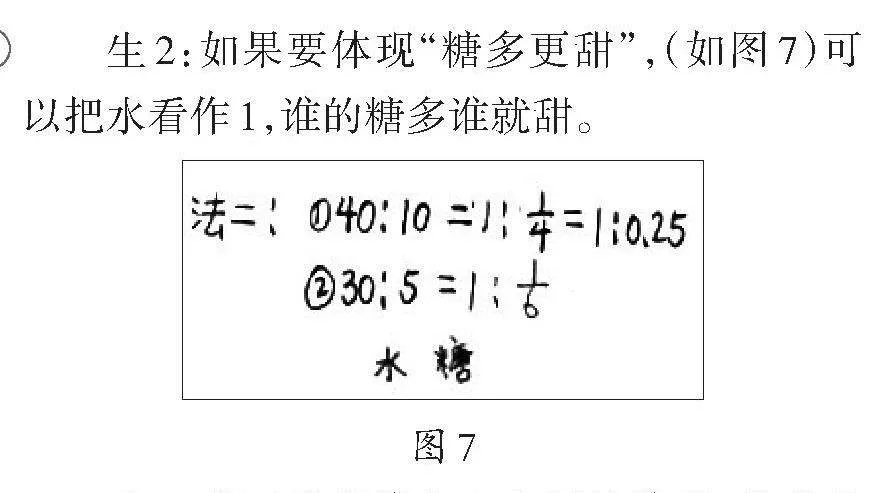

生2:如果要体现“糖多更甜”,(如图7)可以把水看作1,谁的糖多谁就甜。

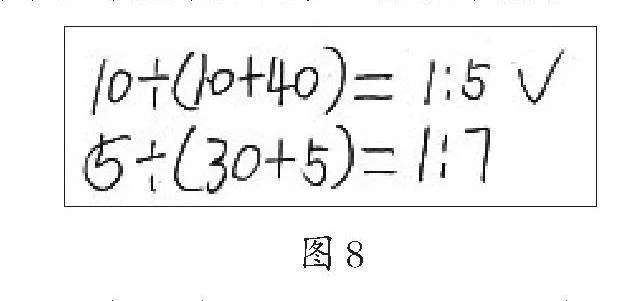

生3:我不是看糖和水之间的关系,我看的是糖和糖水之间的关系。(如图8)第一杯中共有50克糖水,糖和糖水之间的关系是1比5,第二杯中糖和糖水之间的关系是1比7,当糖一样多时,水少就甜,所以第一杯糖水甜。

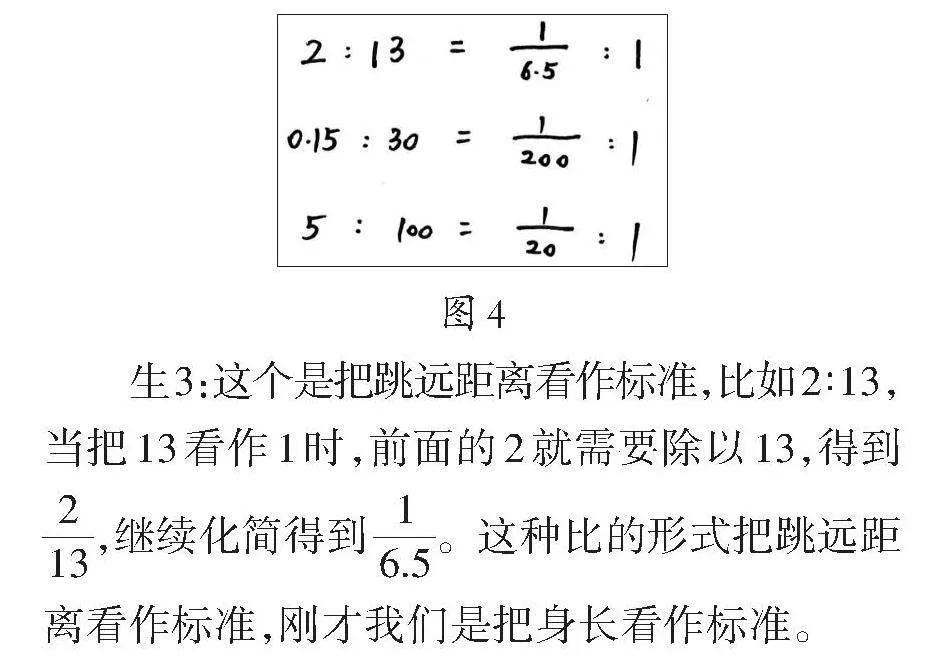

师:判断甜度的时候,还可以看糖和糖水之间的关系。我还发现了一个与众不同的想法,我们一起来看看!(如图9)他比的什么?

生4:横着比。糖和糖之间的关系是2∶1,水和水之间的关系是4∶3,我想办法把其中的某一项变得一样,比如把2∶1变成6∶3,这样就变成了6∶3和4∶3在比,立即就能看出第一杯水更甜。

师:同学们,你们运用比的关系解决了新的问题,真好!那现在你们对比是不是有了更深刻的理解?接下来,请完成下一个任务,自己写一写“什么是比”。

四、归纳总结,抽象意义

(一)学习任务四:比是什么?

具体情境:写一写,比是什么?

核心问题:比是什么?

活动形式:学生独立完成学习单,然后集体交流。

活动时间:8分钟。

【设计意图】在解决了两个问题后,学生自己总结归纳比的定义,完成对比的意义的抽象概括。

(二)精彩片段回放。

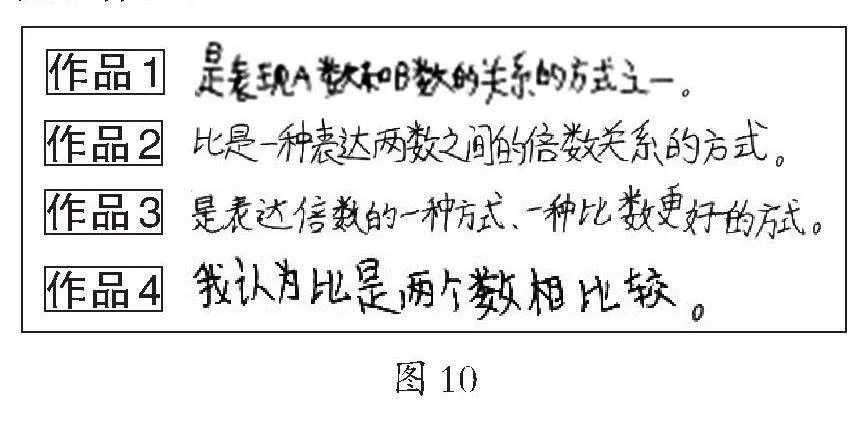

师:(出示图10)看看下面几种想法,你读懂了什么?

生1:我从作品1中知道了比只是表示关系的一种方式,作品2告诉我比表示两数之间的倍数关系。表示倍数关系的方式,以前我们还学习了倍。

生2:比的表达比倍的表达更好,理由是,比的形式能看出谁和谁比,可以互为标准,但是倍的形式是一个数,是比较的结果。

生3:作品4告诉我比是在比较里面。

师:比较可以比什么呢?

生4:比个数,比份数。

师:在讨论中,同学们对倍和比的相同点和不同点更明确了,是什么呢?

生5:相同点是都表示倍数关系,只不过倍是关系的大小,而比不仅有比的对象,也能一眼看出比的结果。

师:书上说“两个数相除又叫两个数的比”,你怎么看?

生6:这句话不完全对。今天我们学习的是两个数相除只是算出比的结果。

师:学习需要质疑,请大家用热烈的掌声,送给这位勇敢质疑、追求真理的同学!

【本文系北京市教育科学“十三五”规划2020年度一般课题“运用大观念发展儿童关键数学能力的实践探索”(立项号:CDDB2020140)的阶段性研究成果】

(作者单位:北京小学丰台万年花城分校,北京教育科学研究院)H