“花生单垄小双行交错布种密植精播”高质高效栽培技术

传统的花生垄上单行双粒或多粒穴播方法用种量大,株间生态位宽度有限,株间竞争矛盾突出,产生大小株现象,叶面积指数低,群体光合能力差,荚果数量少,难以充分发挥单株生产潜力。在国家花生产业技术体系、国家“十三五”重点研发课题“东北春花生减肥关键技术研究与示范”等项目的支持下,本团队突破了传统播种方式,创新提出“花生单垄小双行交错布种密植精播”技术,制定了辽宁省地方标准(DB21/T3530-2021),该技术入选农业农村部2022年粮油生产主导品种主推技术。

1 技术要点

1.1地块选择与整地

选择质地疏松的砂质土或壤土地块,宜与玉米、高粱、谷子等禾本科作物以及薯类作物实行合理轮作倒茬。在秋季作物收获后、土壤上冻前进行整地,采用翻、耙、压一体化联合整地机,深度≥12厘米。每3~4年进行1次深松作业,深度≥25厘米。

1.2播种

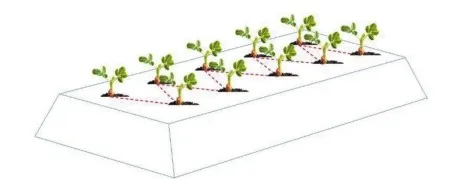

采用北斗导航自动驾驶旋耕、起垄、施肥、播种一体机一次性完成播种任务。花生单垄小双行交错布种密植精播,即每小垄播种两小行,其中一行的播种穴位置与另一行相邻两个播种穴的中心位置相对应,呈等腰三角形。垄距50~55厘米,每垄交错种植2行,小行距7~10厘米,播深3~5厘米,单粒精量播种。小粒型花生每行穴距12~14厘米,种植密度27万~33万株/公顷;大粒型花生每行穴距15~17厘米,种植密度24万~27万株/公顷。大粒型花生宜于土壤耕层5厘米日平均地温稳定在15℃以上时进行播种,一般为5月中旬。小粒型花生宜于土壤耕层5厘米日平均地温稳定在12℃以上时进行播种,一般为5月上、中旬。

1.3施肥

以有机肥为主,无机肥为辅,有机与无机相结合。施足底肥,补充速效肥,配合施用中、微量肥料。有机肥在整地时作为底肥施入,氮、磷、钾、钙及微量元素肥料作为种肥深施。每公顷施有机肥30000~45000公斤,施用纯氮105~135公斤、磷75~150公斤、钾120~150公斤、钙75~150公斤,施微量元素肥料硼6~9公斤、钼0.15~0.45公斤、铁3~6公斤、锌15.0~19.5公斤等。

1.4种衣剂拌种

根据当地花生土传病害、地下虫害的发生情况,选择适宜的花生专用种子包衣剂拌种。杀菌剂宜选用50%多菌灵可湿性粉剂或70%甲基硫菌灵可湿性粉剂;杀虫剂宜选用70%吡虫啉或50%辛硫磷乳油。提倡选用杀菌剂与杀虫剂复配的种衣剂,按产品使用说明与种子充分拌匀后,置于避光处晾干待播。

1.5根瘤菌剂拌种

宜选用根瘤菌剂水剂或粉剂与种子充分拌匀后,置于避光处晾干,随拌随播,当天播完。根瘤菌剂不应与硫铵、杀虫剂和杀菌剂同时施用。

1.6中耕除草

花生植株长至8~10片叶时,进行第一遍中耕除草,宜浅铲清除杂草。开花下针始期进行第二遍中耕除草,宜深铲、细致、全面清除杂草。同时,培土迎针,应做到培土而不壅土,使中、下部果针尽早入土,以促进荚果生长发育。

1.7控制徒长

在结荚期或当株高达35厘米并有徒长趋势时,宜施用15%多效唑可湿性粉剂250~350倍液,稀释后均匀喷洒在植株顶部叶片上,以控制植株徒长。

1.8追肥

根据土壤肥力和花生植株生长情况,在开花后下针前,结合中耕培土,每公顷追施氮肥37.5~52.5公斤。开花下针期之后,采用1%磷酸二铵水溶液或0.5%磷酸二氢钾水溶液进行2~3次叶面追肥,每公顷喷施溶液600~750公斤,每次间隔7~10天。

1.9主要病虫草害综合防治

花生病害主要有叶部病害(网斑病、褐斑病、疮痂病和黑斑病)、根茎腐病和白绢病等,虫害主要有蚜虫、棉铃虫、斜纹夜蛾等地上害虫和蛴螬、金针虫等地下害虫。坚持“预防为主,综合防治”方针,以选用抗病品种、深翻、合理轮作、清理田园等农艺措施为基础,积极采用杀虫灯等物理防治措施和性诱剂、天敌、生物制剂等生物防控措施,合理施用高效低毒农药。

1.10适时收获

随机选取5~10株花生,当70%以上荚果果壳硬化、纹理清晰,颜色由白色转为浅黄色,壳内海绵组织干缩变薄,果壳内壁呈深棕色,为适宜收获期。选用具有挖果、松碎土壤、秧土分离及秧果铺放等功能的铲筛组合式收获机,一次性完成田间作业。植株在田间晾晒7~10天,自然风干后,当籽粒含水量<14%时,采用自走式摘果机进行收获,摘果后及时晾晒。

2 推广应用效果

该技术2016年以来在辽宁阜新、葫芦岛、锦州、铁岭、沈阳等地区已经进行了大规模示范推广,展现出广阔的应用前景。目前,该技术已经在东北花生产区大面积应用,效果良好,解决了东北地区播种质量差的技术瓶颈,受到普遍好评。

与常规双粒穴播相比,该技术群体叶面积指数超过4.2,提高了16%,花针期和结荚期顶层透光率显著增加,叶绿素a含量和叶绿素a/b值显著增长,叶片净光合速率提高10.9%,群体光合能力显著增强,促进了氮、磷、钾等养分吸收,使得更多的物质及养分向荚果转移,单株荚果数、饱果率、百粒重、出仁率均显著增加,产量提高了13.6%。

以该技术为核心的科技成果“花生抗逆高质高效生产关键技术集成与推广”项目,荣获2023年辽宁省农业科技贡献一等奖。

作者单位:沈阳农业大学农学院