战场上的阳光

西方有位研究“二战”史的记者说过这样的话:“在‘二战’期间,整个欧洲战场只有一首歌曲流传最广,那就是《莉莉·玛琳》……”

《莉莉·玛琳》是一首德国歌曲。歌词作者是一个名叫汉斯·莱普的德国士兵。“一战”期间,他驻扎在汉堡,交了两位女友——莉莉和玛琳。1915年,他被派往俄国前线,不得不和女友们分了手。他后来把这一刻骨铭心的感受写成了五段歌词:

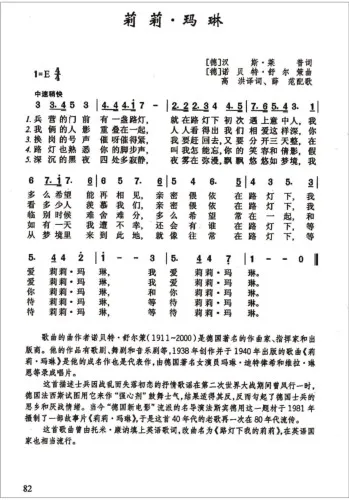

兵营的门前有一盏路灯,就在路灯下初次遇上意中人,我多么希望能再相见,亲密偎依在路灯下,我爱莉莉·玛琳……

1938年,一位名叫诺贝特·舒尔策的作曲家为之谱上了曲。翌年,由当时一位歌星拉蕾·安德森录成唱片,只售出七百张就无声无息了。1941年4月,纳粹德国占领了南斯拉夫,贝尔格莱德电台由戈培尔属下的一个宣传机构接管。电台要播放德国歌曲,而贝尔格莱德电台的资料库里却没有,于是向德军占领下的维也纳电台求助,后者寄去一批旧唱片,其中就有拉蕾·安德森录唱的《莉莉·玛琳》。

当时正投入非洲战场的德国非洲军团正好处在贝尔格莱德电台的辐射范围内,于是《莉莉·玛琳》一下子成了隆美尔元帅的非洲军团中人人会唱的歌曲,甚至隆美尔元帅也打电话给电台,要求天天播放。听厌了狼嚎似的希特勒语录歌曲,也许只有这首歌多少有点儿人情味,远离故土的德国士兵借这首歌寄托自己的乡思。

1942年下半年,蒙哥马利上将率领的英国第八集团军在北非作战。英国士兵也同样收听到贝尔格莱德的广播,也同样迷上了这首抒情小歌。他们不懂德语,就胡乱自填英语歌词,甚至有淫秽下流的词句。英国官方屡禁不止,只好在1943年请词作家托米·康诺搞了一个英语版本,取名《路灯下的莉莉》,请歌星安妮·谢尔登录唱,大受英军士兵欢迎。几乎与此同时,逃亡到好莱坞的一位德国著名影星玛琳·迪特利希在1944年也录唱了《莉莉·玛琳》。这张唱片借助于迪特利希的明星效应和好莱坞的商业优势,立刻成为世界范围的热门唱片。

1944年6月6日,盟军在法国诺曼底登陆、开辟“第二战场”以后,常常可以见到一种奇特的现象:在战斗间歇的时候,对峙的敌我双方都在用扩音喇叭播放同一首歌曲。

一帆风顺之际听听这类歌曲,不会有什么波动,可处于节节败退、军心惶惶之际,这首描述士兵因战乱而失落了初恋的歌曲足以动摇军心了。盟军司令部没有请“张良”担任军师,也未必有意识地在利用《莉莉·玛琳》作为攻心武器,但对于身陷“垓下”重围的德军士兵来说,听四面八方用英语在唱自己的“梦歌” ,不免勾起思乡和厌战的情绪,“一夜征人尽望乡”了。

无独有偶,在欧洲战场上,敌我双方都在传唱的还有一首《啤酒桶波尔卡》。它原是一首捷克斯洛伐克歌曲,1934年出版。1939年3月,纳粹德国吞并了捷克斯洛伐克。德国法西斯一贯排斥异族文化,视斯拉夫民族为“劣等民族”,不知为什么对这首《啤酒桶波尔卡》居然青睐有加,也许是德国人嗜啤酒之故。《啤酒桶波尔卡》逐渐成为最受德军欢迎的军乐曲之一。战后各国拍摄“二战”题材的影片,凡有“鬼子进村”的场面,往往就以这首曲调作为配乐。

其实,这一乐曲当时在美国也相当流行。1939年,百老汇上演的一出音乐剧《小乡巴佬》就采用这一曲调填上英语歌词作为插曲,传唱一时。洒脱不羁的美国人聚在酒吧里常常放开喉咙唱道:

滚过来呀,啤酒桶,让我们喝个痛快,其乐无穷!

美国远征军也把这首捷克斯洛伐克乐曲带到了欧洲战场。沦陷区的人们躲在家里常常难以判别:昨夜退走的军队播放的是《啤酒桶波尔卡》,今天进驻的军队奏的仍然是同一乐曲;谁是占领者,谁是解放者?

在苏德战场上,也有一首敌我双方都喜欢的歌曲,那就是《喀秋莎》。不过,由于文化背景、生活习俗和思想观念的不同,苏联人在这方面可就没有那么“大度”了。1941年6月22日,德国法西斯向苏联发动突然进攻,侵占了大批国土,自然也虏获了不少苏联唱片,而1938年问世的《喀秋莎》正是苏联当时最热销的唱片。《喀秋莎》的词作者伊萨柯夫斯基曾谈过这样一段有意思的插曲。

1943年的一天傍晚,战场上一片死寂,苏军415步兵师的战士忽然听到对面不远的堑壕里,德国人在放送《喀秋莎》,而且放了一遍又一遍。战士们愤怒了:“怎么能让肮脏的法西斯侮辱我们的‘喀秋莎’?”于是一部分战士跃出战壕,出其不意地扑向敌人,经过一场短暂的无声的搏战,终于夺回了那架唱机和唱片。

事有凑巧,第二天,苏联的一种杀伤力巨大的新型火炮——被战士们昵称为“喀秋莎”火箭炮——悄悄移师到这边发起了攻击,把对方阵地打成一片火海。苏联战士从掩体里跳了出来,兴奋地欢呼:“瞧啊!喀秋莎要报仇雪恨了!”

(本文原载于《音乐爱好者》1995年第5期)