声音带给我的

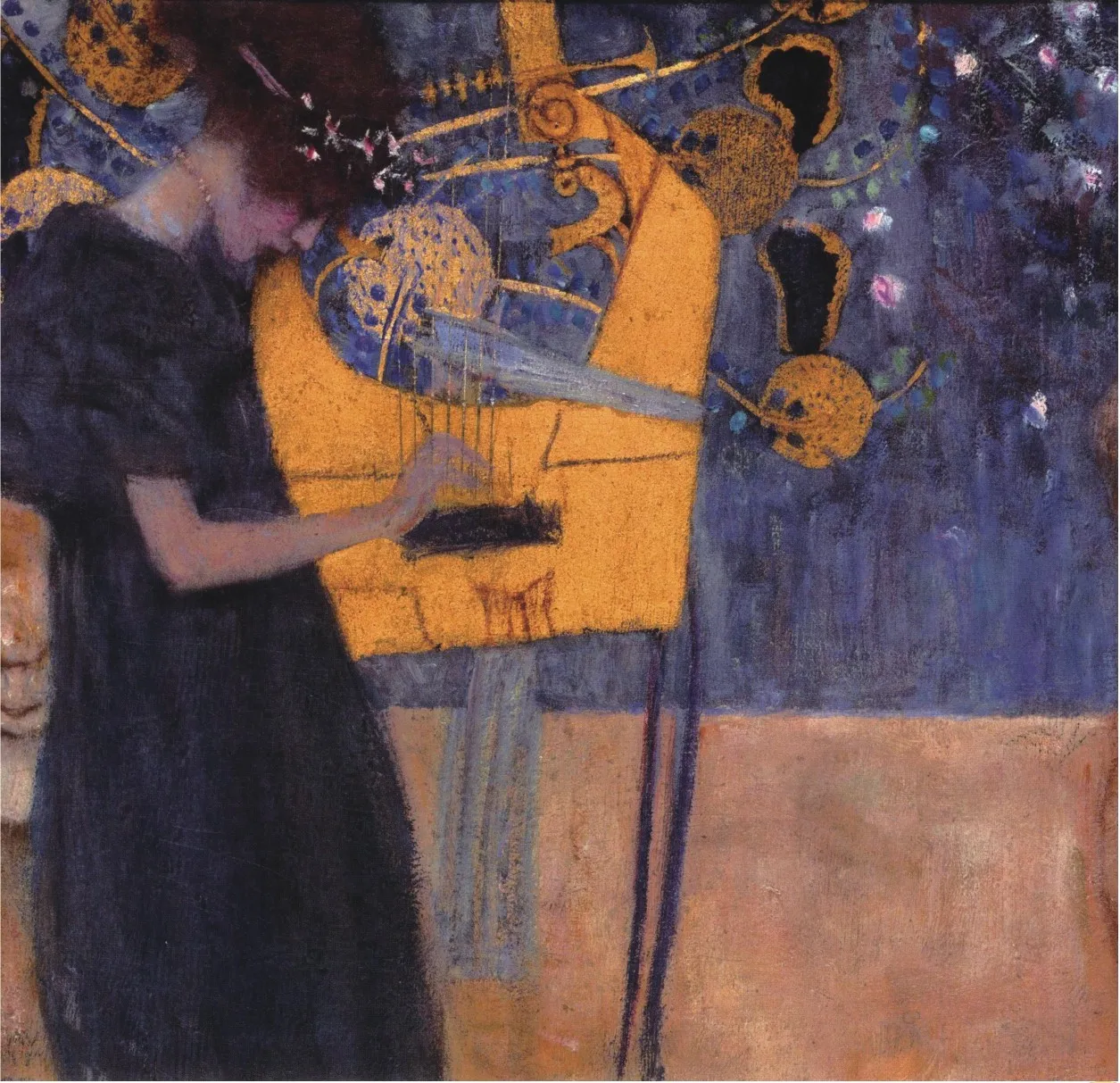

音乐,从字面上看,大约可以理解为声音的快乐;从名词的角度理解,就要复杂许多。这不关我的事。我只管声音带给我什么,声音让我感受到什么。我想最原始的音乐大概是人用自己的器官或者借助一些别的什么东西来模仿大自然的声音。大自然的声音有悦耳的有难听的,好听的就令人乐,好听的声音就是音乐。我小时候在田野里放牛时,骑在牛背上,听到头顶上的鸟儿哨得很好听,哨得很凄凉,天像海一样蓝,蓝得很悲惨。听着鸟儿的哨,我那颗小孩心悲悲切切的,感到有一种难以说清地对世界的恐怖,但这种感觉又是幸福的。所以好听的声音并不都给人以欢乐,所以音乐实际上是唤起人的心灵之湖波澜荡漾的声音。还有黄牛的鸣叫,老牛哞哞唤小牛、小牛哞哞找老牛,这些牛叫也让我心里又宽又厚地发酸。还有风的声音,春雨的声音,三月蛙鸣夜半的声音,都如刀子刻木般留在我的记忆里。

后来就听一种叫茂腔的地方戏,调子一律悲凄凄的,很深刻。紧接着又听样板戏,那节奏感能让我的腿不由自主地抖动,但这些曲儿不能动人的心湖。又后来到了1977年初,那时我在黄县当兵,黄昏时分,遍地都是残雪和泥泞,团部的大喇叭里突然放出了《洪湖赤卫队》的著名唱段《洪湖水浪打浪》,我突然感到被一股巨大的、凄恻的暖流包围,朦朦胧胧地感觉到:一个充满爱情的时代即将开始了。这歌声把我拉回了童年。“二呀么二郎山高呀么高万丈”更把我拉回了童年,炎热的夏天的正午,在荒草甸子里,在牛背上,蚂蚱扇动翅膀飞舞,用葱叶到井里盛水喝,井里浮着青蛙。一支歌能牵出一个逝去的童年。

后来听流行歌曲,不好听。又到了军艺,上音乐欣赏课,一个叫李德伦的人来用交响乐普及我们,我说老师你能对着录音机给我们比画几下子吗?他不高兴地说我能指挥乐队但不能指挥录音机。同学们都笑我浅薄,我一想也真是胡闹,怎么能让人家那么大一个指挥去指挥录音机呢?我还写过一篇名叫《民间音乐》的小说呢,读了小说的人说我很有音乐造诣,其实那些名词和术语全是我从《音乐欣赏手册》上抄的。

我们村里有一些一个字都不识的人能拉胡琴,他嘴里能哼什么手就能拉出什么来,一边拉一边吧嗒嘴,闭着眼。我也学过拉胡琴,差不多练到会拉《东方红》时就把琴弄坏了。那时候经常有一些瞎子到村里来说唱,有的瞎子二胡拉得非常好听,村人赞叹不已。我家邻居有几个小丫头天生奇才,什么歌曲听一遍就会唱了,一边唱一边改造,忽高忽低,忽粗忽细,像原来的曲子又不像原来的曲子,我想这大概就是作曲了。忽然听到了小提琴协奏曲《梁祝》,很入迷,很被悲壮的爱情折磨着。又听贝多芬、听德沃夏克、听莫扎特,听不懂结构,但能感觉到一些宁死不屈的东西,一些与命运、与女人搏斗的东西,能在眼前浮现出树木与原野、战火与硝烟之类的东西。音乐的形象需要每个人创造。

我听音乐并不上瘾,不听也行。京剧之类的,那一板一眼的节奏,能与我的笔合上拍。西洋的也能。有一段时间我戴着耳机听着声音写作。写着写着就不知道听什么,只感到有一种力量催着笔走,十分连贯,像扯着一根永无尽头的线,但磁带不是无穷长,这很讨厌。关于音乐的很多东西我能感觉到,但无法用文字表现出来。我看过一本苏联小说《真正的人》,那里边有一个飞行员试飞新战斗机下来,兴奋地说:“妙极了,简直是一把小提琴!”我快速写作时有时候会产生演奏某种乐器的感觉。尽管我不会演奏任何乐器。我经常在音乐声中十个指头快速地敲击桌面,好像耳朵里听到的就是我敲出来的。我想象着一架钢琴。尽管我不会跳舞,但我一个人经常在房间里随着音乐胡乱跳动,每一动都合着拍子。

音乐实在是太复杂了,在专家们眼里可能又很简单。我对音乐一窍不通,但我的确享受过声音带给我的快乐,快乐在这里是共鸣、宣泄的同义词。大概没有什么音乐是让人欢笑的,让人欢笑的音乐我认为是无聊的,就像能让人欢笑的小说是无聊的一样。欢笑本身又很复杂,我基本上明白艺术这玩意儿是怎么回事,但说不出来也不愿意费劲去说。不说出来,但让你明白,我想这就是音乐。声音比音乐更大更丰富。声音是世界的存在形式,是人类灵魂寄居的一个甲壳。声音是人类与上帝沟通的手段,有许多人借着它的力量飞向了天国,飞向了相对的永恒。

(本文原载于《音乐爱好者》1992年第2期)