跨文化交流与身份构建

【摘 要】随着媒介技术发展,跨文化交流的平台得以建立,使得全球各地的人们通过网络感受到家乡的近在咫尺。近年来,各类短视频平台的崛起,涌现出一批在国外生活的网络博主,他们通过记录海外生活并传播中华传统文化的方式,吸引了诸多粉丝的关注。本文以B站拥有超过百万粉丝的“雨琪在芬兰”账号为研究对象,探讨其在跨文化传播的视觉文本实践、国内外双重角色的重塑以及网络传播中的影响,通过梳理此类博主的价值传递,揭示网络传播在促进中外文化交流中的重要意义。

【关键词】短视频;跨文化交流;身份认同

网络技术飞速发展,让云办公、云旅行、云学习、云锻炼等一众“云”系列成为大众生活起居、日常办公甚至休闲娱乐的方式之一。一些在哔哩哔哩(以下简称B站)分享国外生活的UP主,通过将日常生活拍摄成视频的方式,带领受众体验世界各地民风民俗。如今这些拥有一定知名度和粉丝基数的博主往返于居住国和中国,将更多中华优秀传统文化带向世界,也让国人对世界各地文化与风土人情有所了解,从而带动了国与国之间的跨文化交流。

近年来,关于跨文化类短视频的研究主要集中在美食类且在2020年之后,以中国美食博主的国际传播为主要内容。燕青在《多模态话语的新媒体对对外民间文化交流的推进策略研究——以李子柒短视频的海外传播为例》中,以李子柒短视频的海外热播为切入点,分析如何在美食视频中实现文化元素的浸润式传播,提出了新媒体对对外民间文化交流的推进策略。

当然,也不乏中国博主为国人分享外国美食而“出圈”的案例,宋志辉等在《印度美食短视频现象级传播折射中印文化交流新思路》中,分析博主“刘庸干净又卫生”的美食短视频,通过呈现印度社会人文景观,带领受众了解印度社会与文化习惯,从而促进中印的跨文化交流。而刘徐州等在《跨文化传播中的身份审视与重塑:在华外国人短视频传播的“双重他者”境遇》中,以在中国的外国博主为研究主体,将部分外媒对此类博主在华生活的正向视频内容做出负面评论作为研究对象,剖析此类博主在经历外网的偏见,并身处中国真实体验后,打破“陈规”,重塑身份认同的境遇,展现出中国日益增强的国际影响力。

根据中国互联网络信息中心(CNNIC)2024年3月22日发布的第53次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2023年12月,我国网民规模达10.92亿人,较2022年12月新增网民2480万人,互联网普及率达77.5%。[1]近年来,网络与科技的发展对国人带来巨大影响,短视频传播作为互联网时代的产物,无形之中已渗透大众生活的方方面面。

互联网的发展,为普通人记录生活提供了便利,美食博主常通过对一日三餐的记录来传递各地的饮食文化。不同的博主有不同的喜好、风格,日积月累构建了一个相互联结的文化链。账号“雨琪在芬兰”就是一个嫁入芬兰后通过分享生活日常并传播中华美食而“出圈”的生动案例,该账号在B站与抖音平台粉丝数量皆逾百万,并入选“2023年B站百大UP主”名单,具有一定代表性,在接受度和影响力方面可为同类视频博主提供一些借鉴。本文以该账号为研究对象,试图通过对其视频内容与影响力分析,展现其通过短视频跨文化交流的内涵,探讨博主雨琪等一众角色的双重身份构建,为类似短视频提升网络传播效果带来启示。结合账号内容、受众评价、文化传播等,本研究着重回答以下几个问题:1.该账号如何通过视频或在视频中以何种形式吸引受众并传播中国与芬兰两地文化?2.博主雨琪如何通过网络传播完成自我的角色重塑并平衡自身因国内外文化环境带来的双重身份?3.与“雨琪在芬兰”类似的博主在网络传播中如何影响受众及形成了何种影响?

一、跨文化传播中的视觉文本实践

不同地理、气候、生活环境等带来了人们饮食习惯的差异。B站账号“雨琪在芬兰”的火爆,部分原因是其对中国各地美食的制作与品鉴,而且品尝对象是芬兰家庭中的成员。同时,她的视频还包含一些芬兰家庭的饮食日常,为跨文化传播提供了渠道。她的视频作为UP主跨文化实践的媒介,在视觉文本实践方面包括了剧本母题、空间选择、叙事特征等,[2]为类似视频的生产传播带来参考。

(一)饮食作为剧本母题

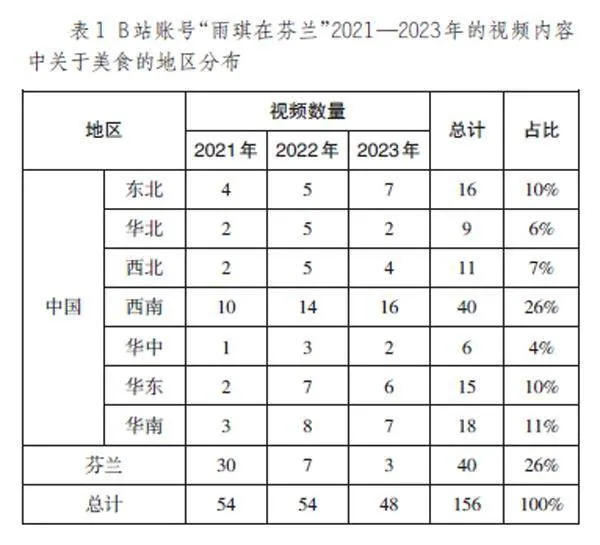

为了呈现细致的视觉文本,本研究采用内容分析法,对该账号从2018年至2023年的287个视频进行分析。考虑地区分布因素,本研究选择从2021年1月10日至2023年12月27日的161个视频中,去除有关商业广告等与美食无关的5个视频,有效视频为156个。首先,在大类视频中关于美食的内容分为中国与芬兰两地,而位于中国的视频数量占大多数,按照国家发布的中国七大区划分为东北、华北、西北、西南、华中、华东、华南地区。本文选择笔者本人与另外一名会编码的研究生担任编码员,其中视频分类无争议且一致的为142个,根据霍斯提系数公式得出结果为0.92,大于0.9,具有可信度。

从表1可以看出,“雨琪在芬兰”的视频年产量相差不大,且主要是对于中国美食的传播,内容对国内七大地区都有涉及。首先,从2021年看,账号发布的54条视频中大部分内容集中在芬兰美食,而且集中在前半年。到2021年的后半年,该账号尝试在芬兰家庭中做中国菜,视频有了一定热度后,账号开始固定输出视频。2022年“雨琪在芬兰”的视频已基本定型,主要聚焦中国各地美食,中间夹杂少部分芬兰美食,或者在以中餐为主的视频内容中涉及一些芬兰家庭的本土美食,且一般由博主雨琪的芬兰婆婆完成,不作为视频的主体。到2023年底,雨琪的芬兰家庭成员对中国的美食家庭品鉴已“驾轻就熟”,甚至芬兰家庭成员从完全不了解中华传统文化和美食到已会说简单的汉语,在品尝中国各地不同特色的美食中不断增加对中华传统文化的了解。

因此,以美食为切入口,通过“食”这一日常所需,可以激发不同文化背景的人对美食领域的探索。受众在网络平台上主要凭借视觉获得有效信息,产生全新体验,而作为内容输出主体的芬兰家庭则在现实空间通过视觉、触觉、嗅觉、味觉等,多方位呈现饮食的共通性,拉近两地乃至两国人的距离。

(二)视觉文本的空间选择

“雨琪在芬兰”在空间设置上分为现实和虚拟两部分,现实空间主要是在芬兰的家中,加上一些自然环境中的美景,为大部分受众提供一个从未经历过的“童话王国”般的即视感。对生活在芬兰的雨琪一家人而言,在谈论中提及的中国地区与通过互联网观看视频的受众,共同构成虚拟空间部分。由表1不难发现,UP主雨琪在美食类型输出上,中国西南地区是远超其他地区的,因为雨琪是四川人,对四川的饮食文化了解程度相对来说要高于其他地区。传递地理上的归属感,也是视频的一大看点。这不仅让现实空间中受她影响的芬兰人了解了中国多样化的美食习俗,对国人自身也形成了一种激励与共情。随着视频数量的增加,其对中国各地区美食皆有涉猎,既增加了每期视频的惊喜度,又传播了中国各地不同的饮食文化,这也是视觉文本在空间选择上的精妙之处。

(三)日常生活化的语言表达

UP主雨琪丈夫的一家是地地道道的芬兰人,视频中的对话采用中文和芬兰语并用辅以中文字幕的形式。雨琪本身会双语,家庭内部交流是以芬兰语为主,但是随着家庭内部成员被中国的饮食文化所吸引,大家开始学习一些简单的中文。一家人的谈笑中虽用的是芬兰语,但是他们吃到美味的食物便会主动学习它的中文发音,用已学会的简单中文进行评价,无形中提升了国人对芬兰的印象,拉近双方的距离。

总之,以饮食为中介的剧本母题加上虚实空间构成的视觉文本与日常生活化的语言表达,共同为“雨琪在芬兰”账号带来了可观的活跃度与浏览量,将受其吸引的粉丝流量资源转化为经济资本。

二、身份建构下的角色重塑

虽然账号的UP主雨琪是中国人,但作为一名芬兰媳妇居住国外并以一定影响力的网络博主身份传播中华文化,使其具备一定的国际传播特质。在这一基础上,辅以日常的饮食与生活分享为主要内容,体现出该账号的独特优势,形成自身的角色定位。

(一)作为中国人的角色

雨琪在没有去芬兰之前一直在中国长大,了解中华文化。随着去往芬兰,她是家庭中唯一一名中国人,不仅是为了拍视频的需要,芬兰家庭中她也作为了解中国的桥梁,家人需要通过她来全方位熟悉中华文化。当然,不限于饮食文化,还有历史文化、服饰文化、语言文化等。所以,她作为中国人的角色显得尤为重要。

在部分视频产出过程中,雨琪会为家中不同成员准备不同时期的中国传统服饰,着中式服装品鉴中国各地美食。她要对这些服饰相关历史有一定了解,才能为芬兰家人介绍清楚每一套服饰的历史渊源,并以其为视频内容。因此,为了更好地向亲朋好友传播中华文化,雨琪也在不断学习,丰富自身的文化知识。

(二)作为芬兰媳妇的角色

同时,作为一名芬兰媳妇,雨琪能够便捷地深入传统芬兰家庭,带领国人了解芬兰文化。UP主在芬兰的生活几乎出现在每一条记录日常的视频中,无形之中介绍了芬兰的自然环境、风土人情。

特定地方或者一些相似之处的符号化呈现,将受众与博主之间的距离拉近,再通过未曾接触到的地域增加受众的新鲜感,为一个崭新的空间与身份建构做铺垫。在此基础上,一个爱国且对外宣传中华传统文化的形象不断丰富、成型,从吃穿住用行这些大众日常所需着手,便于不同年龄阶段、知识水平的网络用户对视频内容产生兴趣。

综上,UP主在既是一名中国人又身兼芬兰媳妇这一双重身份建构下,利用地理和角色上的优势,在一众不同类型的博主中找到自己的独特定位,随着粉丝基数的增加,自身影响力的扩大,也为类似博主的视频创作带来启发。

三、B 站账号“雨琪在芬兰”的网络传播影响分析

新媒体时代,互联网带来的影响力是巨大的,网络传播跨越时空,更是能在最短时间内将输出者所要传达的信息进行跨地域的传递,并获得远超在现实空间传播产生的影响力,这也是传统媒体时代远不能及的。

当下,在影响效果方面不得不提及互联网领域的UGC,这一概念主要讲的是用户将自己原创内容(文章、视频、图片等)通过互联网展示或传播。乔治·策(2007)认为,UGC行为是互联网用户个人创造内容的一种自发行为,目的是推广、分享、报道、发布视频、图片等内容。在社交媒体上,用户可以创建具有一定创新的、能够修改并重新编辑的原始内容,可以通过网络或社交媒体向其他人公开。[3]这也是如今众多自媒体博主吸引大众的主要方式。

“雨琪在芬兰”作为一个饮食文化分享博主,通过网络传播出的视频对受众产生影响,以及观看者对视频的看法,最为直观的反馈就是在评论区留言。为此,本研究对该UP主前述发布的156条有效视频中的评论进行系统抽样,提取每条视频中的第10条与第20条评论并统计评论性质,对总共收到的312个视频评论,将其分为“正向”“负向”与“中立”三部分。

同时,笔者与另外一名研究生作为编码员,共得出评论性质内容无争议且一致的为304个,根据霍斯提系数公式得出结果为0.97,大于0.9,具有可信度(表2)。

由表2可以看出,正向评论占整体的61%,高于负向及中立评论之和,并且负向评论在所有评论中占比不到十分之一。显而易见,“雨琪在芬兰”账号带来的积极影响较大。

其中,在正向的评论中大都类似于“啊啊啊好想去成都玩!有没有成都好人推荐一些本地人吃的东西!”和“每一次看雨琪的视频,都能变得活力满满,一下子把生活带给自己的疲倦一洗而空,很喜欢雨琪芬兰一家。姐姐!我你铁粉啊啊啊啊啊啊!会一直支持姐姐的!”两类,第一种是偏向于流量影响下的地域宣传,受众看到各地美食,勾起自己想去游玩打卡的兴趣。第二种评论显然是情感营销,部分观看者在雨琪的家庭氛围中会受到一定启发,并不断对后续视频产生兴趣,转化为在浏览、评论、点赞、收藏等一系列数据中的贡献者,最终积少成多,为账号的价值积累助力,再不断扩大粉丝基数,从而形成自己区别于一般博主的较高影响力。

然而,用户生成内容良莠不齐以及跨社交网络的去中心化传播,使得受众群体信息行为呈现出耦合异构的复杂态势。[4]尤其是粉丝基数越大的博主,受到的关注度与争议往往相伴而生。因此,不论是像“雨琪在芬兰”这样用户基数已相对较大的UP主,还是一些在上升期的博主,在品牌合作、广告植入、活动推广等资本红利的敦促下,更应时刻注意自身的言行举止,并对视频中涉及的内容严格把关,为屏幕前的每一位网民带来正向积极的价值引领。

四、结论与讨论

其实,不仅仅是博主“雨琪在芬兰”,相似的一众博主在视频产出的过程中,传播了中华传统文化,激起传播者与接受者双方的文化认同感。同时,使受众了解了部分国外文化。通过此类形式来吸引观众,最后将观众转化为粉丝,可谓是一举两得,也促进了国内外文化的双向交流。在视频的选择上,博主雨琪从一开始主要录制自己的芬兰生活,到找准定位将国内的美食放上国外家人的餐桌,以此新颖的方式进行了自己身在国外传播国内美食与文化的角色定位。同时,博主也在视频中以观众爱看的“聚餐”形式记录生活,为自身在国内外的双重身份构建与自我的身份认同起到诸多推动作用。在影响力方面,将“头回客”转化为“回头客”是主要的传播方式,而变为回头客的粉丝会主动通过弹幕、评论等方式与博主进行互动。从“雨琪在芬兰”的评论收集中可以发现,正向评论居多,负面评论较少,这为B站类似UP主的定位选择带来了参考,也为了解粉丝喜好带来了依据。

注释:

[1]中国互联网络信息中心[EB/OL].https://www.cnnic.net.cn/n4/2024/0321/c208-10962.html.

[2]曹小杰,梁影霞.跨文化可见性与身份政治的再生产:“老外吃中餐”短视频的传播分析[J].现代传播(中国传媒大学学报),2023(06):57-67.

[3]杨春梅,徐西帅.基于移动短视频特质对用户UGC行为影响之假设[J].北方经贸,2023(08):53-55+117.

[4]宁海林.基于SICAS模型的短视频新闻传播机理研究[J].现代传播(中国传媒大学学报),2019(02):56-58+62.

参考文献:

[1]燕青.多模态话语的新媒体对对外民间文化交流的推进策略研究——以李子柒短视频的海外传播为例[J].国际公关,2022(06):124-126.

[2]宋志辉,罗怡.印度美食短视频现象级传播折射中印文化交流新思路[J].边疆经济与文化,2023(08):10-15.

[3]毕达天,孔婧媛,米艳霖,张雪.UGC跨平台投放对受众信息行为的影响研究[J].图书情报工作,2023(16):76-87.

(作者:贵州师范大学传媒学院2022级广播电视专业硕士研究生)

责编:姚少宝