姚力文:从《人民日报》记者到刘少奇秘书

经历了革命战争考验的《人民日报》前辈中,有不少人的经历非常奇特。2023年,以97岁高龄辞世的姚力文就是其中一位。他在抗日战争中参加革命,在抗美援朝战争中到前线采访,后来任刘少奇秘书,“文革”后是中央文献研究室刘少奇组的第一任组长。完成《刘少奇选集》上卷的编辑工作后,姚力文又回到新闻工作岗位上,继续从事农村报道,成果斐然。

写文章一挥而就使姚力文当上了记者

姚力文(1926—2023),原名姚一鹤,山东金乡县人,1926年4月26日出生在济南。他的父亲当时在济南一家银行当职员。

追溯家世,姚力文的曾祖父为清朝翰林,当过李鸿章的高级幕僚,经李鸿章保举治理黄河。后因黄河大堤决口受牵连,虽经李鸿章力保不死,但家族由此败落。虽然家道式微,但姚家仍是当地有名的乡绅世家。抗战爆发后,这个家族先后有十几人投身革命,又被称为“革命之家”。

姚力文出生后全家迁回金乡县城。母亲和父亲相继病故后,姚力文由继母一手抚养长大。姚力文自幼喜爱数学,上小学一年级时就把4年初小的算数课都学完了,因此9岁到济宁报考山东省立第七中学,由于数学成绩出色加分被录取。但家人觉得孩子太小不宜远离家庭求学,于是他又回到家乡上学。

1937年夏天,姚力文到省城报考济南一中,恰值抗战全面爆发,又返回家乡。不久日军逼近,他随着继母四处逃难,在这段日子里阅读了不少中国古典文学作品。

金乡农村逐渐成为八路军的敌后抗日根据地。1941年8月,姚力文进入湖西抗日民主中学学习。这是一所中共主办的培养根据地青年干部的培训学校,学校教导主任和指导员都来自延安。

1942年底,日军对鲁西发动“梳篦式”大“扫荡”,在曹县“吕楼村惨案”中杀害了百余名抗日民众。个别人从日军屠刀下逃脱,讲述了惨案经过。这时,姚力文已经加入中国共产党,听到“吕楼村惨案”非常激动,怀着满腔悲愤,一挥而就写成文章《凄厉的吼声》。文章记述了日军暴行,抒发了抗日情怀,发表在1943年10月的边区文学刊物《平原文艺》上。

富有感情色彩的文章感动了一位边区政府干部,他读过文章即来寻找作者。看到姚力文还是个青年人,十分惊讶,当场询问他是否愿意到报社工作,得到肯定答复后,姚力文即被调到行署文教科,两个月后又到《冀鲁豫日报》当了编辑。

前往报社报到的路上,这位命运大转折的小伙子想:报社是有文化的地方,我的文化水平却太低了,需要努力学习,给自己改个名字激励一下吧。他将名字改成“姚力文”,寓意努力学习文化。

在《人民日报》崭露头角

姚力文在《冀鲁豫日报》刻苦学习,勤奋采访,水平迅速提高。他采写的展现山东寿张县土改后新景象的《拥军桥》,受到晋冀鲁豫军区副政委张际春的表扬。

1948年11月,姚力文调入人民日报社当记者。1949年1月底,北平和平解放,编辑部很快进城。姚力文却没有跟着去北平,而是把行李交给同事带走,自己前往太行山根据地,访问著名劳动模范李顺达,写出了一篇描写李顺达家庭生活的通讯《民主之家》,刊登在1949年5月15日《人民日报》第1版上。接着,他去甘肃和青海藏区采访,写出一组描写藏区生活的通讯,在《人民日报》上发表后合集出版。

朝鲜战争爆发后,姚力文于1950年12月入朝采访。他随志愿军一个团于1951年2月11日穿插敌后,见证了该团打垮南朝鲜军第8师指挥所。他连续写出《战斗在敌人心脏——横城以北歼灭战纪实》等战地通讯,引人注目。

进中南海来到刘少奇身边

1958年5月,姚力文从人民日报社驻河南记者站调回北京总社。正在这时,胡乔木办公室给人民日报社打来电话,要抽调两个一定级别的编辑或记者到中央办公厅,实际上是到设在中南海内的胡乔木办公室工作。结果,商恺和姚力文这两位“抗战记者”被选中了,当月就进了中南海。

胡乔木接待了他们,然后分配工作。商恺被选任为胡乔木的秘书,姚力文则编辑重要文件。

转眼到了1959年5月,胡乔木将姚力文召去,对他说,现在党和国家主席这两个主席要分开,少奇同志已经在4月的二届人大一次会议上当选为国家主席。这样一来,少奇同志会面临许多新的事情,工作更忙了,你愿意不愿意到少奇同志那里去工作?

原来,这是胡乔木在征询姚力文的意见。

姚力文回忆,当时心里很矛盾,一方面觉得这个工作意义重大,能在身居党内第二位的领导人少奇同志身边工作,是莫大的光荣;另一方面也有些胆怯,生怕自己做不好秘书,耽误了少奇同志的工作。

姚力文推辞说,我到少奇同志那里恐怕帮不上什么忙,因为我觉得自己文化水平不够高。此前,他只是远远地看到过刘少奇,从来没有近距离接触过。

但是,胡乔木的鼓励增添了姚力文的信心。姚力文心里是想去的,他很崇敬刘少奇,又有胡乔木的支持,想了想就说,我试试看吧。

事情定下来以后报告了中办主任杨尚昆。杨尚昆办事果断,马上吩咐综合组组长何均把姚力文带到刘少奇那里去。

当时,刘少奇住在怀仁堂西南角,办公和生活都在一幢房子里,直到1964年才搬家。

见面以后,刘少奇的第一句话使姚力文很感动。刘少奇说,现在我的工作很忙,所以请你来帮忙,是来延长我的眼和手。我现在文件看不完,稍有活动文件就积了一大堆。你来了,主要帮助我看国内文件。你和王光美同志要有一个分工,她主要负责国际方面的文件,你主管国内事务文件。

刘少奇的话总是非常简短。他最后对姚力文说:“我有时忙起来的时候,也可能把你忘掉了,你不要在意。”

姚力文感到很奇怪,心想:“我担任了你的秘书,你怎么会把我忘了呢?”

姚力文回忆:“当了他的秘书以后我才知道,少奇同志一投入工作,真的就把和工作无关的事情全都‘忘记’了。”

秘书眼中刘少奇的工作与生活

姚力文回忆:“到少奇同志身边工作以后,我才真真切切地了解他。他是一个重视学习又善于思考的人。只要他醒着,似乎每时每刻都在思考,就连吃饭时也在考虑问题。夫人王光美总是把少奇同志喜欢吃的,或者是应该多吃一点的东西放在靠近他一些的地方。因为他总是顾不上那些放得远一些的菜。”

刘少奇的日常生活完全是为了适应毛主席的生活节奏安排的,与常人相比是颠倒的。他通常在上午11时起床,12时“早餐”,然后稍微休息一下开始工作,一直到晚上11时吃“午餐”,接着工作到早晨4时左右,平均每天睡眠时间为六七个小时。直到1963年,因为年事渐高等原因,刘少奇调整作息,逐渐改为白天办公。

不过,刘少奇的工作规律经常被打乱。姚力文来到刘少奇身边,和其他工作人员组成“二组”(毛主席身边的工作人员为“一组”)。作为“二组”新成员,姚力文向老同事请教:来到这里需要注意什么?

这里的人告诉姚力文,“二组”有个工作惯例,不管什么时候,只要“一组”来通知开会,不管在什么情况下,就是少奇同志睡下了,都要把他立刻叫醒。

情况也确实是这样。有时候刘少奇刚刚睡下,毛泽东那边打电话来要他过去商议事情,秘书或警卫、护士就马上把他叫醒,他穿上衣服就走。

对于姚力文帮助处理文件这件事,刘少奇吩咐:你先看文件,可以决定哪些文件要我处理,哪些可以不送我处理。然后你告诉我,哪些文件是我非看不可的,要先看;哪些则可以不看,或者有点空闲的时候再看。有的文件很长,你可以做一些摘要给我。究竟怎么做好,你工作了一段之后就会熟悉。

姚力文的秘书工作就这样开始了。他将每天源源不断送来的文件分轻重缓急,重要急件先看,放在桌子上靠近他的地方。然而,送到刘少奇面前的文件大都是重要的,所以刘少奇一开始办公就一直把头埋在办公桌上。

刘少奇的活动地点有限,主要就是自己办公室和毛泽东住处。他几乎没有个人的闲暇生活,除了短时间散步,没有什么体育锻炼,工作就是他的全部。只有到了周六的时候,护士会要他的孩子去找刘少奇,拉他到春藕斋去跳舞,算是休息一下。刘少奇临睡之前,会走出屋子散步片刻。这时候,他往往会听取秘书对一天工作的汇报。

姚力文回忆:“刘少奇从来只是听取我汇报工作内容,从来不和我聊天。从这个角度来说,他可敬,但可亲度不足,或者说与下属的亲和力弱一些。每个人性格特点都是不同的,这一点不可强求。要明确的是,对于生活小事情,刘少奇是从来不管不问的。”

姚力文说:“我刚到中办工作,特别是到刘少奇身边工作的时候,对领袖人物有一种发自内心的敬畏感,觉得他们都是天才,工农学商,什么都懂。和他们在一起工作和生活,特别是和刘少奇在一起工作的经历,让我慢慢体会到,与其说他们天赋高,不如说他们很勤奋,他们对工作非常投入,很专注。刘少奇尤其是这样。”

来到刘少奇身边工作的时候,姚力文33岁,很快熟悉了秘书事务。在这段时期,刘少奇主持中共中央日常事务,日理万机。在他身边工作,压力也是不小的。姚力文跟随刘少奇参加了1959年的庐山会议,随刘少奇到湖南农村和东北林区调查研究。在1962年七千人大会期间,根据刘少奇的要求,姚力文参加多个分组会议,尤其是到安徽组了解情况。根据他的汇报,刘少奇更加关注安徽的情况。在刘少奇身边的秘书工作拓展了姚力文的视野,使他得到很大锻炼。

1963年,姚力文离开刘少奇,结束秘书工作,被调到中央办公厅综合组,跟随中央办公厅主任杨尚昆到陕西长安县进行为期近一年的社会主义教育运动(又称“四清”)。

待姚力文从陕西农村回到北京,“文化大革命”终于由渐近而发生了。

1966年冬,尽管姚力文已经离开了刘少奇的身边,但还是受刘少奇、杨尚昆冤案的牵连被逐出中南海,受到长达8年时间的审查。在此期间,他曾在江西进贤县的中央办公厅“五七干校”放牛,在田边绿草间回顾一路走来经历的风雨。

重回人民日报社,站在农村改革一线

1975年,姚力文解脱了,到山东兖州拖拉机厂任总厂副指挥、党的核心组成员。

“文革”结束后,姚力文到山东省农委工作。1977年8月,他调回人民日报社,开始了为农村改革大声疾呼的新闻工作历程。

1978年前后,安徽省委制定了包括尊重生产队自主权,兑现按劳分配,鼓励家庭副业等六条政策,安徽农村出现新局面。但是,安徽的做法受到当时分管农业的一位副总理的责难。知晓了这些情况,姚力文主动前往安徽采访,与省委政策研究室负责人合作,写出长篇通讯《一份省委文件的诞生》,刊登在1978年2月3日《人民日报》第1版上。这是党中央机关报于“文革”后第一次在如此显著位置报道一个省开始农村改革、落实农村政策的情况。文章发表后,有17家省委党报予以转载。

十多天过后,为配合报道安徽省定远县生产队有了自主权,农业大增产的新闻,姚力文执笔撰写评论《尊重生产队自治权》,刊登在1978年2月15日《人民日报》第1版上。这同样是《人民日报》推动农村“包产到户”改革的先声。

1979年春天,姚力文受中央办公厅委托到广东采访,执笔撰写了《调动农民积极性的一项有力措施——广东农村实行“五定一奖”生产责任制的调查》报告,为中央领导层进一步推进农村改革提供了来自基层的事例和声音。

随着刘少奇冤案的平反昭雪,姚力文于1980年初到中央文献研究室工作,成为刘少奇研究组第一任负责人,组织了《刘少奇选集》上卷的编辑、校正工作。他撰写的纪念和研究刘少奇的文章,如《公仆风范留人间》等,受到党史学界的重视。

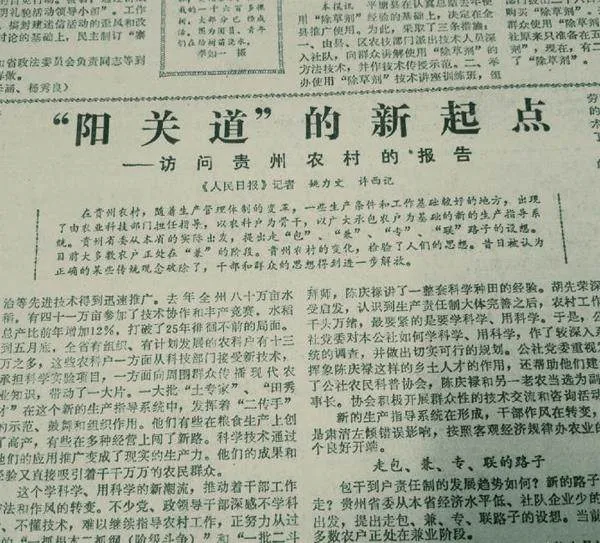

1982年,姚力文从刘少奇研究组重回《人民日报》,先后担任农村部副主任、主任,继续为农村改革大声疾呼。他于这年5月间到贵州采访,看到贫困的农村因落实了农民的生产自主权,农民的生产积极性空前提高。姚力文判断贵州将出现多层次的农业经济结构,为此采写了通讯《集体经济获得新活力》《“阳关道”的新起点》,广受好评。前者获得“农村改革十周年全国好新闻一等奖”。

1983年11月,姚力文前往浙江温州采访。他组织编发以《农村商品生产新动向》为题的经济述评,报道温州家庭工业的发展情况,指出在温州出现了星罗棋布、年营销额上亿元的小商品产销基地和专业市场,开创了农村商品经济新局面。

20世纪80年代中后期,姚力文多次报道了山东诸城全面发展商品经济的情况,归纳总结为“诸城经验”——依托龙头企业,发展贸工农一体化生产,引起普遍关注。

姚力文特别关注农村经济多元化问题。他组织和编发了《多则活》《家庭经济大有前途》《自营专业户是新型个体经济》等多篇评论,于1984年6月15日起在《人民日报》连续发表,从不同视角解读农村改革的指导思想,与读者一起认识农村经济多种成分、多种经营形式并存,多层次发展商品生产的新趋势。

离休后的姚力文继续从事中国农村问题和党史研究,并发表文章。