基于文化体验理论的非遗博物馆研学旅游产品设计

摘 要:非遗博物馆作为非遗保护与传播的重要场所,其研学旅游产品的设计与开发成为连接传统文化与现代社会的重要桥梁。基于此,文章以文化体验理论为指导,分析了非遗文化传承与保护的需求,并采取问卷调查的方式分析文化体验理论下非遗博物馆研学旅游产品设计的实施现状,结合研学旅游的特点,详细阐述产品主题设定、体验内容设计、互动环节布局构建的具体方案,并提出提高特色体验、融合现代科技、拓宽宣传渠道、深化校企合作及构建三维课程体系等优化策略。研究结果表明,遵循上述原则与策略,能够有效提升研学旅游的文化认知度与游客的参与度,进而促进非遗文化的可持续发展。

关键词:文化体验;非遗博物馆;研学旅游;产品设计

中图分类号:G592.7 文献标识码:A

基金项目:2024四川省教育厅重点研究基地四川研学旅行发展研究中心课题“文旅融合背景下非遗博物馆研学产品的设计与开发——以成都蜀江锦院博物馆为例”(YX-4201)。

引言

在当今全球化背景下,非物质文化遗产作为人类共同的文化瑰宝,面临着前所未有的挑战与机遇,为了更好地保护与传承非遗,非遗博物馆成为集展示、教育、研究于一体的综合性场所。文化体验理论作为连接过去与未来、传统与现代的桥梁,强调通过青少年游客亲身参与和感知,使其在特定文化环境中获得深刻而真实的体验,从而提高对文化的理解与认同,非遗博物馆作为非物质文化遗产保护与传承的重要场所,其研学旅游产品设计与开发正是文化体验理论的具体实践。文章旨在探讨基于文化体验理论,设计并优化非遗博物馆的研学旅游产品,通过融合原真性、互动性、教育性与创新性原则,打造集文化体验、知识学习、情感共鸣于一体的研学旅游项目,不仅能提升游客对非遗文化的认知与兴趣,还能促进非遗文化的传承与可持续发展。

一、基于文化体验理论设计非遗博物馆研学旅游产品的必要性

(一)深化文化认知与传承的迫切需求

在经济快速发展背景下,非遗面临着前所未有的挑战,非物质文化遗产作为民族记忆的载体,对其保护与传承尤为重要。基于文化体验理论设计非遗博物馆研学旅游产品,是加深青少年游客对本土文化认知的重要途径,此类产品通过沉浸式、互动式的展览设计,让青少年游客在亲身体验中感受非遗技艺的魅力与深厚底蕴,不仅能促进其学习文化知识,还能激发他们对传统文化的兴趣与尊重,为非遗文化的代际传承奠定坚实的情感基础。

(二)加强研学旅游体验的实践价值

研学旅游作为融合教育与旅游的新型业态,以集体旅游生活为载体,以提升学生素质为教学目的,依托旅游吸引物等旅游资源,进行体验式教育和研究性学习的一种教育旅游活动[1]。非遗博物馆研学旅游产品,正是这一理念的具体实践,打破传统博物馆静态展示模式,将非遗技艺的学习过程融入旅游体验之中,使青少年游客从旁观者转变为参与者,通过亲手制作、互动体验等方式,使其深刻体会非遗文化的精髓。

(三)推动非遗文化可持续发展

非遗文化的可持续发展,依赖于社会各界的广泛参与和支持。基于文化体验理论设计的非遗博物馆研学旅游产品,是连接青少年游客与非遗文化的桥梁,对于促进非遗文化的传承与发扬具有深远意义,通过开发此类产品,非遗文化能够以更加生动、有趣的形式展现在公众面前,增强其吸引力和影响力,从而吸引更多社会力量投入到非遗保护事业。

二、文化体验理论下非遗博物馆研学旅游产品设计和实施现状

(一)调研概述与样本分析

文章基于文化体验理论对四川省内的10家非遗博物馆进行深入调研,旨在全面了解其研学旅游产品设计与实施现状。

(二)调查结果分析

1.特色不突出,文化认同感有待提升

在调研的10家非遗博物馆中,部分博物馆在研学旅游产品设计中未能充分凸显其独特的非物质文化遗产特色,展示内容较少,缺乏深度挖掘和创意,导致青少年游客在体验过程中难以形成强烈的文化共鸣和文化认同感。

2.科技融合度低,互动体验性不强

虽然现代科技在旅游领域的应用日益广泛,但调研发现,部分非遗博物馆在研学旅游产品设计中,科技元素的融入有限,缺乏利用增强现实技术(AR)、虚拟现实技术(VR)、数字化展示等现代技术手段来提升游客体验项目,在研学过程中难以激发青少年游客的参与热情和探索欲。

3.宣传渠道有限,市场认知度不高

非遗博物馆在研学旅游产品的宣传推广上,普遍存在渠道单一、方式偏传统等问题。部分博物馆依赖传统的线下宣传方式,如海报、传单等,未能充分利用互联网、社交媒体等新媒体平台进行广泛传播,导致非遗博物馆市场认知度不高,潜在游客群体难以有效触达。

4.校企合作不深,教育旅游资源未充分利用

据调研结果显示,非遗博物馆与教育机构、学校之间的合作深度和广度不足。虽然部分博物馆已开展了一些研学活动,但多为单次或短期合作,缺乏长期稳定的合作和系统化的课程设计,导致教育旅游资源未能得到充分利用,研学效果大打折扣。

5.课程体系不完善,难以满足学生多元化需求

在研学旅游产品设计中,非遗博物馆的课程体系缺乏系统性和针对性,难以满足不同年龄段、不同兴趣爱好的学生需求。课程内容往往停留在表面介绍和简单体验层面,缺乏深度解析和实践操作环节,难以满足学生对非遗文化的深入学习和探索的欲望。

三、基于文化体验理论的非遗博物馆研学旅游产品设计方案案例

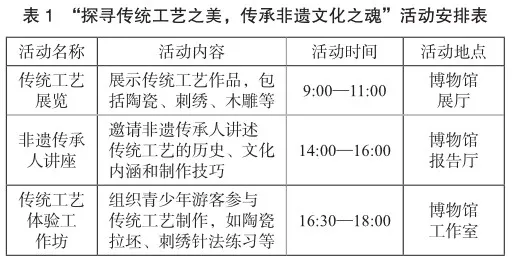

基于文化体验理论,成都蜀江锦院博物馆研学旅游产品的主题设定为“探寻传统工艺之美,传承非遗文化之魂”,该主题旨在引导青少年游客深入了解传统工艺精湛的技艺和文化内涵,通过亲身体验传统工艺的制作过程,感受非遗文化的魅力。

(一)产品主题设定

文化体验理论强调,体验是由感官、情感、思考、行动和关联五个方面组成,在主题设定中,应充分考虑这五个方面的体验需求[2]。例如,通过展示传统工艺的精美作品,满足青少年游客的感官体验需求;讲述传统工艺背后的故事,激发青少年游客的探索欲望;引导青少年游客思考传统工艺的传承与创新,锻炼青少年游客的发散思维;组织青少年游客参与传统工艺的制作,增强青少年游客的传承与保护意识;鼓励青少年游客将传统工艺与自己的生活联系起来,建立关联体验。“探寻传统工艺之美,传承非遗文化之魂”活动安排,如表1所示。

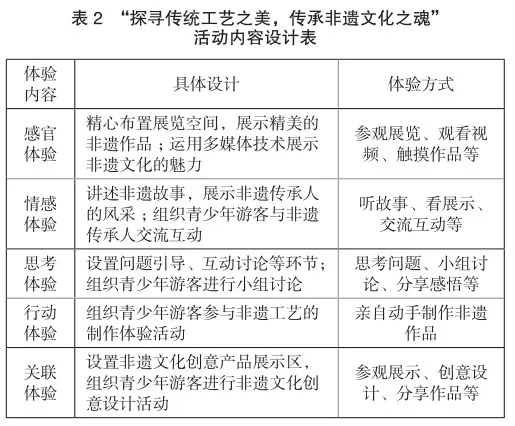

(二)体验内容设计

在非遗博物馆研学旅游产品中,体验内容的设计至关重要,应根据文化体验理论,从感官、情感、思考、行动和关联五个方面入手,为青少年游客提供全方位的体验。“探寻传统工艺之美,传承非遗文化之魂”活动内容设计安排,如表2所示。

四、基于文化体验理论的非遗博物馆研学旅游产品设计优化策略

(一)强化特色体验,提升文化认同感

旅游产品组合类型的丰富程度决定了产品综合吸引力[3]。非遗博物馆研学旅游产品应致力于打造独特且深刻的特色体验项目,以提高青少年游客对非遗文化的认同感。第一,深入挖掘当地非遗文化的特色,例如,特定的传统技艺、民俗风情或历史故事等,对特色元素进行整合与提炼,设计具有鲜明地域特色的研学活动。此外,若非遗博物馆所在地区以传统木雕技艺闻名,可组织青少年游客参观木雕工坊,邀请资深木雕艺人现场展示,并让青少年游客亲自尝试简单的木雕制作,从选材、设计到雕刻,全程参与,深刻体会传统木雕工艺的魅力。第二,结合当地的自然景观与人文环境,开发融合性的体验项目。例如,在风景秀丽的山区,若有传统竹编技艺非遗项目,可安排青少年游客在竹林中实地了解竹子的生长环境与特性,前往非遗博物馆学习竹编技艺,感受自然与文化的完美融合。第三,开发特色文化主题的住宿与餐饮服务。

(二)融合现代科技,增强互动体验性

为提升非遗博物馆研学旅游产品的吸引力,应运用创新思维将非遗文化通过现代技术展示出来[4]。一方面,利用虚拟现实技术(VR)和增强现实技术(AR),为青少年游客打造沉浸式的体验场景。例如,在介绍传统印染技艺时,青少年游客可通过佩戴虚拟现实(VR)设备,仿佛置身于古代印染工坊,观看印染工艺的全过程。利用增强现实技术(AR)为非遗展品添加互动元素,青少年游客用手机扫描展品二维码即可获取详细的制作过程和文化背景介绍。另一方面,开发互动性强的多媒体展示设备,如设置触摸式屏幕,青少年游客可以通过点击屏幕,了解不同非遗项目的历史、技艺和传承现状。

(三)拓宽宣传渠道,扩大市场覆盖面

为了让更多人了解非遗博物馆研学旅游产品,应拓宽宣传渠道。第一,加强与旅游机构的合作,通过与旅行社、在线旅游平台等合作,推广研学产品,并将其纳入旅游计划中,吸引更多青少年游客。旅游机构可根据不同青少年游客群体的需求,定制个性化的研学旅游方案。第二,利用社交媒体进行宣传。创建官方社交媒体账号,定期发布非遗博物馆的精彩内容、研学活动预告和青少年游客体验分享等,通过举办线上活动,如非遗知识竞赛、摄影比赛等,吸引用户参与并扩大品牌影响力。

(四)深化校企合作,拓展教育旅游圈

非遗博物馆应加强与学校、教育机构的合作,拓展教育旅游圈,通过产业融合、多部门支持、区域联动,促进研学旅游的高质量发展[5]。一方面,非遗博物馆可与学校共同开发研学课程。根据不同年级学生的学习需求和认知水平,设计具有针对性的研学课程。例如,为小学生设计以非遗故事和简单手工制作为主的课程,为中学生设计深入了解非遗技艺和文化内涵的课程,学校可将研学课程纳入教学计划,定期组织学生前往非遗博物馆进行学习。另一方面,非遗博物馆可为教育机构提供专业的研学服务。

(五)构建三维课程体系,满足学生需求

为进一步提升非遗博物馆研学旅游产品的教育效果,构建三维课程体系,即按照非遗文化的广度、深度与实操性三个维度,划分不同的课程单元。具体而言,拟定三大类活动主题:“非遗文脉 源远流长”旨在通过文献研究、故事讲述等形式,让学生深入了解非遗文化的历史脉络与文化背景;“织机新启 蜀锦绝技”侧重于技艺传承,通过实践操作、工匠指导,让学生亲身体验非遗技艺的精湛与独特;“经线起花 彩条增色”则结合色彩学、设计学等现代知识,引导学生在非遗技艺中融入创新思维,进行创意设计与制作。

五、结论

文章基于文化体验理论对非遗博物馆研学旅游产品设计进行研究,提出了要强化特色体验、融合现代科技等优化策略,能有效提升青少年游客的研学旅游的文化认知度,促进非遗文化的可持续发展。未来,非遗博物馆应持续探索创新设计,加强多方合作,从而让非遗博物馆研学旅游产品更具吸引力,为非遗文化的传承注入新活力。

参考文献

[1] 蒋谢蕾.基于体验视角的黄山市徽文化研学旅行产品开发研究[D].桂林:桂林理工大学,2021.

[2] 姜鑫.旅游城市民族文化体验营销模式研究——以张家界为例[J].旅游与摄影,2021(2):70-71.

[3] 刘芳.甘肃红色研学旅游产品设计研究[J].太原城市职业技术学院学报,2022(2):58-60.

[4] 袁力,王兴兰,黄一,等.文旅融合视角下的“非遗+博物馆”跨界共享创新发展——以蜀绣为例[J].西部旅游,2022(10):44-46.

[5] 帅军霞.基于RMP分析的许昌市研学旅游产品开发研究[J].旅游纵览,2022(18):42-44.