欹器内含的那些事儿

在中国古代机械的发展过程中,欹器是一个非常独特的器物,可以演示重心的变化:它口大底儿小,在自由悬挂时因其重心偏高而呈现倾斜的状态。当它未装水时,其重心偏向几何中心的一侧而倾斜;装一半水时,其重心下降至支点以下而正立;当它装满水时,其重心又高过支点而倾覆。从古代文献中可以了解到,最早有关欹器的记载与孔子有关。由于孔子对欹器的赞扬及其弟子的大力宣传,加上后世学者和匠人的不断研究与复制,欹器的名气不断增长。下面我们就谈谈欹器的身世、内涵和价值。

欹器身世溯源

欹器是一种器形略显怪异却十分有名气的器物,然而很多人并不认识“欹”字。“欹”读作“qī”,有倾斜之意。它的外形与尖底瓶有相似之处,从陶器的发展来看,欹器应沿袭自尖底瓶。

尖底瓶是古人发明的一种陶制容器,可用于取水,但在许多场合中也作为一种礼器。在陕西省西安市半坡遗址中出土的尖底瓶非常有名,属于6000多年前的新石器时代仰韶文化时期。这样的陶器在其他地方也有出土,由于它的尖底形状很是奇特,因此成为仰韶文化代表性的器物之一。

尖底瓶的奇特之处就在于其重心位置。我们知道,若把物体各部分所受的重力作用都集中在一点,这一点就被称为物体的重心。重心位置的高低,直接影响着物体稳定的状况。人们用尖底瓶取水时,就会涉及对重心变化的利用。

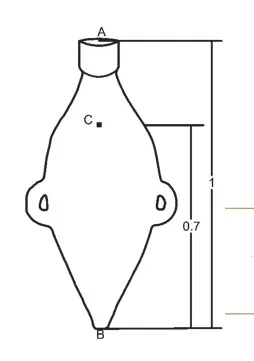

尖底瓶的特征是小口短颈、腹部圆鼓、细长尖底,在腹部的两侧各有一个环形耳;在图中,设尖底瓶高为1,重心C处高约为0.7,略高于双耳的位置。这样设计双耳的位置,会使空置的尖底瓶在悬挂起来时歪斜着;但在取水的时候,可提着瓶子放到水里,因为瓶底尖尖的,入水就比较容易。又由于在沉入水中之后,尖底会自动向一侧倾斜,水则自然地流进瓶内;等到水装到一半的时候,瓶子又会恢复直立的状态。同时在搬运时,由于瓶口很小,水也不容易从瓶子里面溢出来。

由此看来,在水流入尖底瓶的过程中,尖底瓶的重心发生着变化,如果所装的水量适中,尖底瓶就能保持直立状态;如果水装多了,重心就会上移,整个瓶子就会翻倒。古人并无重心的概念,但在经验层面上,似乎已认识到这一概念并加以运用。

孔子眼中的欹器

最早关于欹器的记载是战国时期的著作《荀子》中的《宥坐》篇,其中记载了孔子在鲁庙组织的教学活动。“宥坐”即“右坐”或“右座”,现在习惯写成“座右”,“座右铭”就来源于此。

《宥坐》中的记载是这样的:“孔子观于鲁桓公之庙,有欹器焉。孔子问于守庙者曰:此为何器 守庙者曰:此盖为‘宥坐之器’。孔子曰:吾闻‘宥坐之器’,虚则欹,中则正,满则覆。孔子顾弟子曰:注水焉。弟子挹水而注之,果中而正,满而覆,虚而欹。孔子喟然而叹曰:吁!恶有满而不覆者哉!”

引文中所提到的鲁桓公是春秋时期鲁国的一位国君,欹器被放入他的庙堂之中供人瞻仰,意在提醒前来祭拜的人防止“满则覆”。荀子在这里记述了孔子参观鲁桓公庙堂时的情景。看到欹器后,孔子问守庙者那是什么器物?守庙者告诉孔子,那是国君的一种名为“宥坐之器”的礼器。这使孔子生出感慨,同时向弟子讲解“宥坐之器”的特点,即“虚则欹,中则正,满则覆”。这是什么意思呢?用通俗的话来说,那个悬起来的“宥坐之器”,空着时是倾斜着的(欹);如果往里面加一些水之后,它的样子就会从倾斜变成正立(正);如果装的水太多了,它又会倒悬着将水洒出去(覆)。孔子的学生动手注水进行检验,发现果然如此。因为欹器具有这样的性质,被鲁桓公作为“座右”之器,借此来时时警戒自己—要中正。对于“满则覆”,孔子还感叹道:“唉,难道会有灌满(自满)而不翻倒(摔倒)的(人)吗?”由这一记载可见欹器的器形之奇特和历史之悠久,也可一窥孔子讲解的道理之深刻!

同样是春秋时期,在诸子百家中的文子所作的《守弱篇》中,则把欹器称为“侑卮”(yòu zhī),其渊源更加久远,甚至可追溯到三皇五帝时代,但仍强调座右铭的原始含义,并告诫人们要谦虚。在具体的论证过程中,演化成一种“(退)守”的法则,即要“守以愚”“守以俭”“守以畏”“守以狭”“守以让”,这样才能“守天下”,其核心则是“道者不欲盈”(不要自满)。显然,这体现了道家的观点,也使孔子讲的道理更加深刻。

后世对欹器的“再复制”

欹器之中所包含的人生道理令后人津津乐道。不过,人们对其道德层面的发展并不多,而对其重心变化更感兴趣,这从后人的“再复制”工作中就能看出来。比较早的是《晋书·杜预传》中的记载:“周庙欹器,至汉东京犹在御座。汉末丧乱,不复存,形制遂绝。预创意造成,奏上之,帝甚嘉叹焉。”由此可知,欹器到汉朝末期已失传了。杜预是魏晋时期镇南大将军、荆州都督,也是一位机械制造专家,曾制造连机碓(一种水动力谷物加工工具)。曹魏元帝景元元年(260年),杜预将欹器复制出来,并呈献给司马炎,司马炎看后赞叹不已。

南北朝时期,齐武帝萧赜(zé)的儿子竟陵王萧子良喜好古玩,但苦于找不到欹器,祖冲之就研究和复制了一件欹器送给他。《南史·祖冲之传》中记载祖冲之复制的欹器是很成功的,可以达到“与周庙不异”的程度。北朝西魏文帝大统四年(538年)也有人复制了欹器,这些巧匠翻新了欹器的造型。他们向文帝献上了荷花样式的“水芝欹器”和人物样式的“仙人欹器”,文帝很是喜爱,还把欹器放在殿前。这些造型新奇的欹器依然符合“中则正,满则覆”的原理,但外表已大为不同。

隋朝统一天下之后,工匠们奉命把许多因战乱被毁弃的器物复制出来。有一位叫耿询的奴隶将古欹器复制了出来,并且增加了功能:不只是纯粹将其作为“座右”之器,而是“以漏水注之”,即与“漏”结合起来。隋炀帝对欹器的认识十分高明,他让耿询和宇文恺合作,把欹器与北魏道士李兰的“称漏”(又作“秤漏”)相结合。到某个“时”或“刻”,欹器就会出现一次“满则覆”的现象,使欹器可以作为计时器的一部分。这的确是一次成功的改进之举,这个研究成果也使耿询由奴隶升为平民。可见,在隋代前后,“满则覆”这一原理已用于计时,欹器作为计时器的器件发挥着重要作用。为了复制的精确,人们还把包括欹器在内的一些器物编成图卷,如信都芳的《器准图》等。

唐代的复制者有马待封和李皋等人。宋代《新唐书》中描述他们做的

欹器为五瓣的觚状,并涂(髹)漆,“下锐圆”,还采用了“盂”形,且容积比较大。书中对盂形欹器的稳定性有所论述,即注水时,欹器的状态与注水多少和“水力”强弱有关。这与一般的“虚则欹,中则正,满则覆”的描述很是不同,而是用力学的角度来描写,即“少则水弱,多则强,中则水器力均”。盛水的多少所表现出来的是“力(量)”的强弱变化,即“水少力弱”,少量的水并不能使欹器倾覆;如果“水多则力强(大)”,可使欹器倾覆;当欹器装入的水适中,则水的力量与欹器保持均衡。李皋注重观察力量的大小,并不停留在“欹”“中”“覆”这样的现象描述上,而开始试图给出带有科学性质的说明,除了对相应的物理现象进行说明,还对其原因加以探索。宋代的燕肃和徐邈也都复制过欹器。宋太宗见到徐邈自制的欹器时,非常高兴,就命人注水验证。他们发现,“增损(水)一丝许,器则随欹;合其中,则凝然不摇。”可见,唐宋时期学者对欹器的原理有了更加深入的认识。

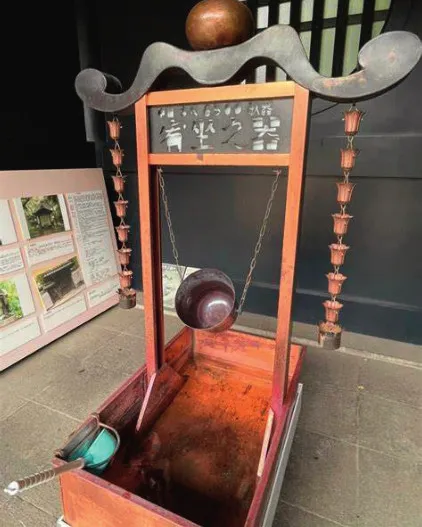

北京故宫博物院有一件于1895年制作的欹器,放置在一个带底座的框架(高45.5厘米、长18.7厘米、宽14厘米)上,在横框上錾刻有篆体字“光绪御制”。一个杯状容器(直径12厘米、高14.7厘米)处在框架的中央,杯状容器两边的轴连接到框架内侧,略低于重心的水平位置,欹器可在框架上沿轴向转动。清朝统治者遵循儒家文化,这件御制的欹器也体现出了满汉文化的交融。

1965年,在辽宁省朝阳市北票县北燕宰相冯素弗墓出土的“鸭形玻璃注”(长21厘米、腹径5厘米)也是一枚小巧的欹器。制作玻璃器非中国匠人擅长,因此其有可能是在大月氏商人的指导下制作,抑或是舶来品。冯素弗将其作为“宥坐之器”珍爱,他生活的年代恰在杜预之后、祖冲之之前,证明当时欹器制作原理已流传甚广。

此外,欹器曾传播至阿拉伯地区,生活在9世纪的阿拉伯学者班努·穆萨在他的书中介绍过欹器,引起了阿拉伯人的兴趣。欹器也流传到了日本,获得了日本人的关注。2009年,一位名叫针生清司的日本匠人曾向日本长崎市的孔子庙赠送其亲手制作的“宥坐之器”。

一般来讲,人们关注欹器是由于这种器物虽结构简单,但注水后的现象却很有趣。在为欹器注水时经历的“欹”“中”“覆”过程,多少带有一些娱乐性质。依笔者的经验,在展示欹器时,观者往往兴趣盎然、乐此不疲。这种略显“高雅”(毕竟是孔子演示和倡导过的)的“游戏”,说明生动,引申出的道理也很自然,因此产生了深远的影响,对中国传统思想和文化的延续发展也是有益的。

从科学角度分析欹器,可以了解人们逐渐认识并掌握欹器力学原理的过程;从传统文化(如道德伦理、社会治理)角度认识欹器,则可以传承它蕴含的精神—“满招损,谦受益”,这使它在今天仍是一件普及中国传统文化的理想教具。

【责任编辑】龚 婷