基于大单元教学视域的高中物理深度学习探究

【摘要】将大单元视域下的教学理念融入日常的高中物理课堂,不仅有利于教师把握教学内容的本质结构,更有助于帮助学生建立物理学习的逻辑框架,提升学生的物理思维能力、实验动手能力,以及物理知识的迁移能力.本文以“变压器”一节为例,展示大单元教学视域下的课堂学习,以学生为中心,帮助学生重组知识结构,形成系统的物理理论,从而达到深度学习的目的.

【关键词】大单元教学;深度学习;高中物理

物理学科的课堂教学设计应基于学科的核心素养,在教学的过程中帮助学生建立“物理观念”、启发“科学思维”、激发“科学探究”的兴趣以及明确“科学态度和责任”.目前,学生在学习高中物理的过程中,普遍存在知识点认知分散、学科框架松散、学科素养偏弱的问题.大单元教学视域下的物理学习,有助于施教者把握整体教学脉络,在教学过程中突出教学重点,完善整个教学过程,有助于学生整合知识结构、培养物理思维方式,提升物理学科素养,从而达到深度学习的教学目的.

变压器一节中对变压器结构和原理的探究过程,充分体现了物理探究的规律.采用递进式的实验教学方式,通过回忆所学的互感原理,将知识脉络贯通衔接,培养学生在实验探究过程中经历物理概念的建立、探究、实验设计、数据分析、得出结论等完整的物理过程,从而实现从单一的物理知识传授到培养物理学科能力的转变.

1教学目标

物理观念:了解变压器的结构,理解变压器的工作原理,能用能量观点分析“理想”变压器的建立过程.

科学思维:通过对控制变量法的理解,在物理探究过程中培养学生的科学思维方式,理解变压器原理的建立过程.

科学探究:通过发现问题、提出问题、分析问题、制订计划、设计实验,进行实验数据收集,分析数据得出结论,对现象进行解释,再对规律进行再认识,让学生充分体会整个科学探究的过程,理解科学探究的思路,完成科学探究的目标.

科学态度和价值观:通过真实的情境探究,让学生明白物理是一门以实验为基础的学科,树立科学本质观.

2学习内容分析

知识的传授过程应从简单的“授人以鱼”向可发展性的“授人以渔”转变.只有让学生了解所学新知识是建立在已学知识的框架之上,才能在原物理框架之上搭建通往新知识的桥梁.只有了解学生已有的知识结构,才能充分唤醒学生的“前置概念”,才能充分激起学生的认知冲突,才能引导学生体会物理新知识构建的全过程.

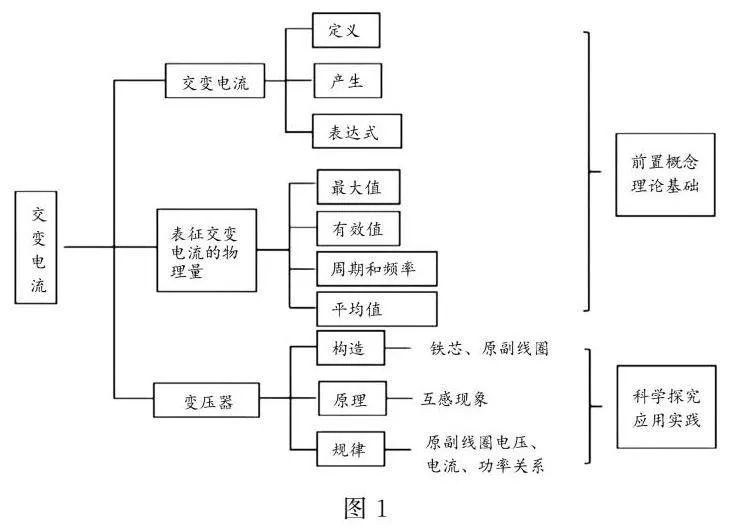

变压器是人教版新教材选修3-2第三章第二节的内容.本章主要的知识框架如图1所示.

通过法拉第电磁感应定律、互感、交变电流的学习,学生已经有了基础的理论支撑,能够基于电磁感应的相关知识解释互感现象.但是对于现实生活中互感现象的应用,学生感受还不深,无法从实际装置中抽象出理论模型,缺乏理论联系实际的能力,需要再着重培养学生的科学思维和科学探究能力.

变压器一节,新教材与旧教材相比最大的不同在于,将对变压器工作原理的理论推导转变成对变压器结构的分析,进而通过实验探究得到变压器变压原理.在探究过程中,让学生一步步感受物理探究的全过程,同时通过对互感原理的回忆,串联起本章的物理知识结构,达到深度学习的目的.

3基于大单元教学视域的教学设计

教师既是学习情境的创设者,又是学习情境的参与者.教师为学生创设挑战性的情境问题,激发学生的学习兴趣和动机,师生共同完成探究,分组学习,最后共同得出结论,获得新知.“变压器”一节的学习正是要求教师具备创设问题情境的能力,给学生提供探究的平台和条件,由浅入深在实验探究中获得知识.

3.1问题驱动,主动探究

在了解变压器构造的基础上,通过实验,需要明确两个核心问题:(1)变压器变压的原理,(2)变压器原副线圈的电压与原副线圈匝数的定量关系.故应将变压器的探究学习过程细分成定性研究和定量研究两步,将实验过程细分成演示实验和学生实验两种.

3.1.1变压器的构造探究

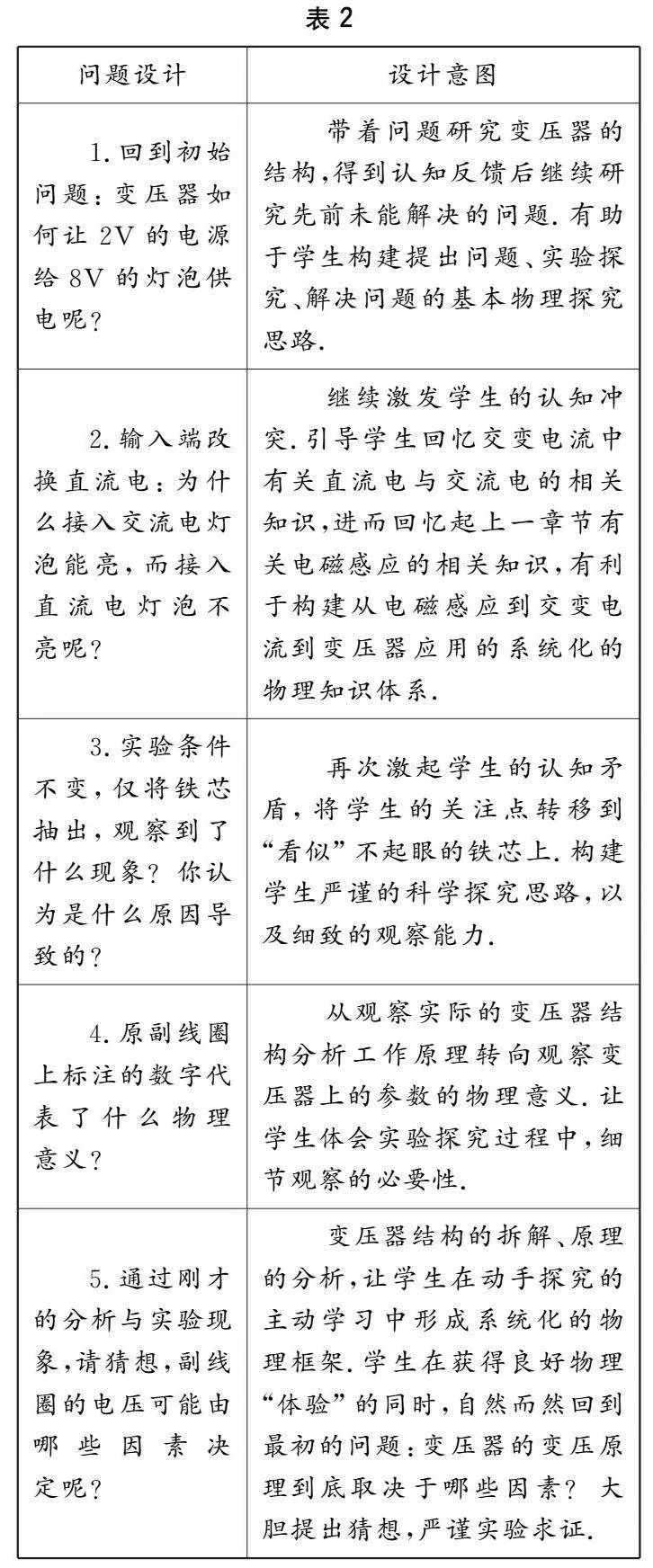

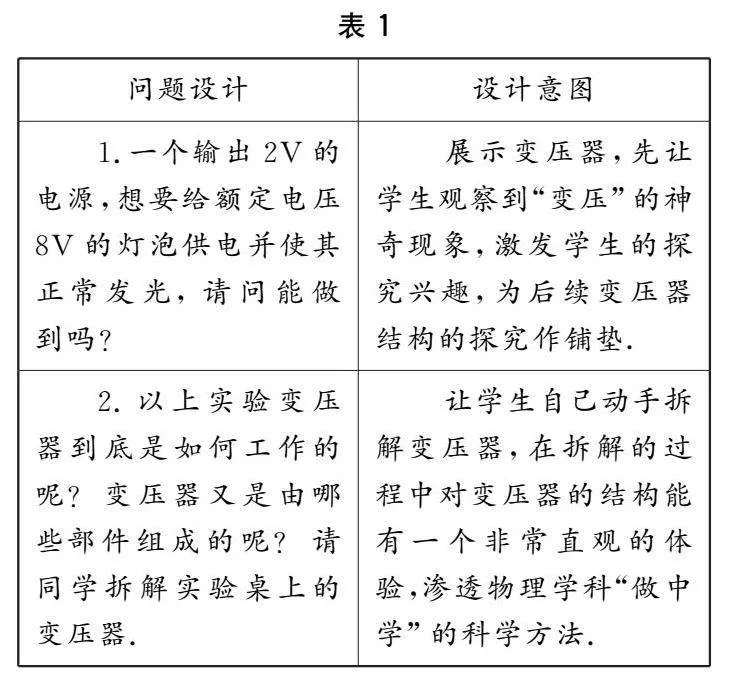

在探究变压器的构造之前,需要先构建一个令学生感到好奇的问题情境,展示变压器的作用,从而激起学生的认知冲突,激发其对变压器构造的探究兴趣.学科核心素养的培养,教学理念的改变,本质其实就是从注重单一的知识传授转变为物理学科能力的培养.而在培养学生的学科能力之前,激发学生的学习兴趣是很关键的前置条件.表1为情境及问题设计.

3.1.2变压器变压原理的探究

通过循序渐进地渗透性学习,学生通过感性的认知与理性的分析,得到合理的猜想,副线圈的电压可能由原副线圈的匝数和原线圈的电压决定.大单元视域下的深度学习也是生本主义下有意义的学习.通过变压器的拆解、变压器变压实验的演示、前置知识的回顾,逐步渗透变压器的变压原理,直至由学生自我提出问题:副线圈的电压到底由哪些因素决定.表2为情境主问题设计.

3.2学生实验探究:变压器原副线圈电压与匝数的关系

教师提问如何设计实验,来定量探究副线圈的电压与这些物理量的关系呢?

学生在对前置知识回忆的基础上,对变压器由感性的认知变为理性的探究过程.在逐步渗透式的学习过程中,教师发起问题,学生主动参与,构建实验探究框架,在与教师的合作中形成生本课堂,强化深度学习的效果.用大任务目标的形式驱动整个课堂的教与学,逐步构建学生在交流电这一章的知识网络,达到培养、发展核心素养的目的和要求.

3.3高阶探究:数据的比对与分析

教师通过实验数据我们可以发现,如果原副线圈匝数比不同,那么原副线圈上的电压比也会不一样.原副线圈上的电压之比会等于它们的匝数之比吗?

物理学科核心素养的四个方面:“物理观念”“科学思维”“科学探究”以及“科学态度与责任”.前序的共生课堂已经基本完成了前三个核心素养的培养,而“科学态度与责任”往往是教学过程中最容易被忽视的.“科学态度与责任”是严谨认真、实事求是、遵循科学伦理的自觉行为,也是大单元教学中达到深度学习所需具备的根本素养.

分析学生见到的实验事实是,原副线圈匝数比与原副线圈电压比,比值接近.这一结果引起学生的探究兴趣,从而激发高阶探究的动力.此时教师可将铁芯移出,让学生比对实验结果.发现将铁芯移出后,比值相差甚大.此番演示实验后,引导学生关注铁芯的作用,回忆能量守恒的相关内容.在考虑能量损失的合理性后,学生通过逻辑分析最终得出变压器原副线圈电压与匝数的定量关系.

4教学反思

4.1探究性的物理课堂应注重学生思维的深度和主动性

科学探究的思路应该是:提出问题、猜想与假设、制订计划、设计实验、进行实验、收集证据、分析证据、得出结论.本节变压器原理的探究中,笔者从变压器作用的展示、装置的拆解、原理的探究、实验的设计与实施、实验结果的分析这几步,让学生全程参与其中.通过递进式的问题情境与演示实验,让学生主动回忆前置知识,架构物理逻辑框架,由感性的物理感知向理性的物理探究过程递进.

4.2经典的课堂应该联系生活实际

变压器是生活中经常用到的装置.马路上、小区里、电器设备中都会出现变压器的身影.从生活中感知物理原理,并且将物理原理联系生活实际,更好地服务于全人类,才是物理学科最终的培养目标.理论联系实际也是培养物理学科素养必不可缺的环节.科学探究的兴趣和韧性更是需要教师具备引导学生从生活中发现物理的能力.

4.3物理的深度学习来自于思维的不断碰撞

大单元、大任务驱动下的教与学,不仅给教师提出了更高的要求,更是给学生展现了一种全新的学习思路和目标.在教学过程中,教师不仅应注重生本课堂的达成,还应创设具有思维深度,具有讨论价值的问题.在问题的提出与讨论过程中,允许学生各抒己见.只有这样,才能引导学生在前置知识的帮助下,架构起通往新知识的桥梁.只有在对与错的认知碰撞中,才能架构起更快通往科学彼岸的路.物理学的探究是曲折的,正是有了物理先贤们不断的思维碰撞,才能让物理学科不断向前发展.

参考文献:

[1]满娜.指向深度学习的高中物理深度教学研究与实践[J].中国教育学刊,2023(S2):110-114.

[2]徐东方.大概念引领下的高中物理大单元教学实践——以人教版高中物理“简谐运动”单元复习为例[J].物理教师,2024,45(08):6-9.

[3]刘淑华.基于学习进阶理论的高中物理教学设计初探——以“变压器”教学为例[J].物理之友,2024(04):5-8.