从考生错解谈高中物理复习的备考策略

【摘要】本文以2023年全国高考乙卷物理压轴题为例,主要从学生的错解入手,了解答题情况,并在此基础上提出几种典型的解法,希望能为学生的针对性复习和备考提供有效的参考.

【关键词】高中物理;物理观念;解题技巧

1真题再现

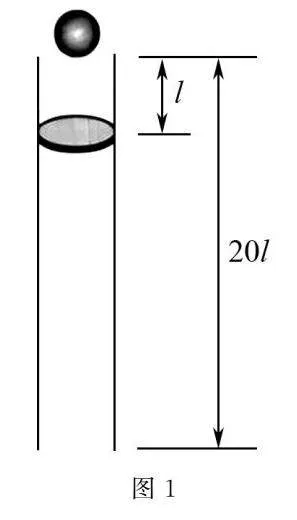

(2023年全国高考乙卷物理第25题)如图1所示,一竖直固定的长直圆管内有一质量为M的静止薄圆盘.圆盘与管的上端口距离为l,圆管长度为20l.一质量为m=13M的小球从管的上端口由静止下落,并撞在圆盘中心.圆盘向下滑动,所受滑动摩擦力与其所受重力大小相等.小球在管内运动时与管壁不接触,圆盘始终水平,小球与圆盘发生的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短.不计空气阻力,重力加速度大小为g.求:

(1)第一次碰撞后瞬间小球和圆盘的速度大小;

(2)在第一次碰撞到第二次碰撞之间,小球与圆盘间的最远距离;

(3)圆盘在管内运动过程中,小球与圆盘碰撞的次数.

2错解展示

错解1考生判断小球与圆盘最远距离失误

绝大部分考生认为当小球上升至最高点时,此时,球与盘相距最远,并在这一判断基础上计算小球的位移,然后与该时间段内的圆盘位移相加,得出结果.

错解2在错解1的基础上认为圆盘做匀加速运动,球在最高点时求一个上升位移.该时间段内,计算圆盘的位移,两者相加,得到最远结果.

考生在分析物体的受力情况与运动之间的关系时出现判断失误,错误地认为圆盘做匀变速运动,这主要归因于考生缺乏扎实的相互作用观和运动观.

错解3多次碰撞后,速度计算困难

确定了小球与圆盘的最大间距为l,与正确答案相同,但是没有进行详细解释.这给阅卷带来了干扰.从客观角度来看,这种解法也存在很多错误.单从两个时刻来看,应明确指出,同一直线上两个物体的追击过程中,速度相等时相距最远,不能简单认为二者在整个过程中距离不会超过l.另外,很多考生放弃作答第三问,即使做答了,做对的也寥寥无几.究其原因,时间规划不合理,或者认为题目难度较高,直接选择了放弃.

错解4表示速度的字母设置随意

对于小球和圆盘碰撞次数,学生在设定字母标识时较为随意,这也直接导致他们依次设置速度为v1,v2,v3,v4,列方程得出解后,无法明确这些速度分别代表第几次碰撞的结果.

错解4直接利用“二级理论”

很多考生利用自己在日常练习答题过程中积累的公式,直接套用,缺失了重要过程.

3几种妙解

妙解1对称性

判断球速与盘速相等时,二者相距最远.根据上抛运动的对称性得出第一次碰撞时,小球的位移为0,用时t,求解Δx1=u′1t=l.

妙解2结合图象

判断小球做竖直上抛运动,圆盘匀速下降.根据碰撞后的小球与圆盘的速度和受力,绘制出二者的图象,根据图象求得最大距离.

妙解3借助圆盘参考系

速度相等时二者相距最远.以圆盘为参考系,球从第一次碰撞点回到第二次与圆盘碰撞之前,小球的运动情况与上次一样.第二次碰撞后,小球的速度再增加12v1,并做竖直上抛运动,依此类推,借助圆盘参考系,可以将问题转化为纯粹的运动学问题.据此类推,圆盘共位移4次,故碰撞4次.

4备考策略

4.1形成物理观念

根据学生对本题的答题情况,不难看出,学生对力学、物体速度、上抛运动、能量守恒等相关物理知识的学习掌握并不牢固,他们无法准确判断物体在初始运动后的后续运动情况,这在错解1与错解2中学生的解答中表现得尤为明显.学生对圆盘运动物体相距最远条件的分析能力和判断能力较差,这也给教师的物理教学提供了有益启示,教师要有意识、有目的地培养学生的运动观、相互作用观、物质观、能量观等物理观念,这对于学生今后的物理学习以及物理核心素养的形成与发展都极为关键.一旦学生形成了基本的物理观念,他们对题目的分析把握能力以及挖掘题目中隐含信息的能力也会逐渐增强.

4.2培养物理思维能力

在处理复杂的物理情境时,由于其中存在的因素较多,教师在带领学生分析题目时过于注重题目本身物理规律、物理知识或者物体复杂运动过程的拆解与分析,而忽略了培养学生物理思维能力的重要性.这进一步提醒教师,要借助多物体、多过程的物理情境这一重要载体,培养学生的物理逻辑思维能力.比如,针对物理量的字母设置,教师要尽量挖掘字母背后的物理含义及其与其他物理量之间的内在逻辑关系,这样更有利于帮助学生理顺答题思路,同时这也是学生物理思维的重要显现.教师在日常教学或备考过程中应当有所体现.此外,本题还涉及了数形结合思想、对称思想等.

4.3培养学生的物理学习能力

题目涉及追及与相遇问题,进而可以判断速度相等时,二者相距最远.但学生判断错误,究其原因,还是学生的基础知识不牢固,物理学习能力、物理建模能力等方面还存在不足.教师在日常教学或备考中,应有意识地培养学生的物理建模能力,夯实学生的物理基本功,增强其灵活应对题目的能力和信心.

4.4避免对公式的套用和滥用

在题海战术之下,很多学生依靠大量教辅资料或练习总结答题技巧和经验,极易被其中的“二级结论”所迷惑,出现在不明所以,不知来路的情况下盲目套用、滥用公式的情况.这就掉进了命题专家所设置的“反机械刷题”的陷阱.即便学生用对公式,但往往也会因解题过程不完整而丢失分数.

5结语

以高考物理题目为重要抓手,根据学生的作答情况,反思日常物理课堂教学中的不足,进一步为教师提供重要的教学指引.在高一、高二打基础的重要阶段,教师应立足教材,开展正常的教学活动,让学生打好物理基础,形成一定的物理思维、物理观念.在高三备考阶段,一方面,有针对性地提高学生的薄弱环节,查漏补缺;另一方面,也要回归教材,强化对学生能力与素养的培育,以不变应万变,让学生更自信、更灵活地应对的物理题目.

参考文献:

[1]戴伟纲.基于模型的分析与拓展提升迁移能力——以2023年湖北高考物理压轴题为例[J].物理教师,2024,45(01):92-94.

[2]马明.2020—2022年高考全国各卷物理压轴题真题解析[J].招生考试通讯(高考版),2023(02):1-8.

[3]李贵安,杨语嫣.2023年高考全国乙卷理科综合物理第23题评析与启示[J].中学物理教学参考,2023(32):46-48.