集体记忆与关系延伸:怀旧短视频的媒介社会学研究

[摘要]随着技术的不断变革,作为媒介社会学的关键概念,“媒介化”在理论意义与社会价值上不断更新与重塑。文章对媒介社会学的关键概念进行阐释,分析怀旧短视频的传播效果,发现观看者本质上是在无意识中向内发掘自己,通过与他者的跨屏互动建构自我认同。具体来说,怀旧短视频的弹幕形式以及“梗”的制造形成了新的媒介传播现象,使个体经验在互动中实现相互勾连,生成共同记忆,激发以个体为单位、以互动为机制的媒介记忆伦理。

[关键词] “媒介化”;集体记忆;短视频

在传统媒体时代,传受双方通过报纸、广播、电视、电影等大众传播形式产生微弱联系,而在新媒体时代,媒介技术的持续升级激发多元的传播和交往形式。“媒介化”逻辑不断突破固有边界渗入至社会生活与社会关系的层面,并将个体的情感作为新的嵌入方式,塑造媒介与情感共生的传播格局。当个体囿于现代性的困境时,从个体到情感集合体乃至整个社会将呈现强烈的怀旧氛围,并基于共同的记忆引发个体的情感共通,使作为观念的集体记忆与周围的物质技术环境产生相似的依赖与互动关系。《中国网络视听发展研究报告(2024)》显示,截至2023年12月,我国网络视听用户规模达10.74亿,短视频人均单日使用时长为151分钟。具体来说,短视频重构媒体的叙事结构与逻辑,兼具互动性与移动性的传播特点,通过影像生产技术不断超越时空的藩篱,形成现代社会与怀旧情感相互交融的传播空间,使因共同记忆而产生的情感集合体以新的形态延伸至现实生活。文章基于媒介社会学的角度,分析怀旧短视频的传播及影响效果,探究在怀旧与记忆的具体实践中媒介、社会与文化之间存在的联系及现实意义。

一、“媒介化”与“媒介域”:媒介社会学的关键概念阐释

随着媒体与信息技术的飞速发展,“媒介化”逐步嵌入政治、经济、文化等现实生活的多层面,并在一定程度上表现以媒介规律为基本社会运行规律的特征和条件。“媒介化”对社会具有“普遍性建构力量以及结构化影响” [1],不仅改变社会结构和个体行为模式,也在新旧交替中引领信息传播方式、社会互动模式乃至文化认知的深刻变革。

(一)传播效果延展:从“中介化”到“媒介化”

随着新技术迅猛发展,社会经历颠覆性变革,媒介的概念阐释及社会定位也在媒介与传播的研究中发生转变,逐渐从“中介化(mediation)”转向“媒介化(mediatization)”,即“从一种与文化和社会机制相互分离的存在转变为一种引发社会机制与文化进程发生变化的因素”[2]。施蒂格·夏瓦(Stig Hjarvard)认为,“mediatization”比“mediation”更加强调新闻传播学中媒介本身的概念,“是社会和文化制度及其互动模式由于不断加剧的媒介影响而发生改变的一个更长的社会进程”[3]。

从传播效果的层面来看,“媒介化”指媒介的传播效果蔓延至现实生活与宏观社会的过程,其本质在于解释媒介对社会带来的现实意义与复杂影响。传统媒介的传播效果呈“线性效果论”,而“媒介化”更加突出媒介发展与社会进程之间相辅相成、不可分离的状态,强调多层次、多系统的渗透。“媒介化”主要体现在两个方面:一是媒介对日常生活与实践的影响,媒介在不知不觉中成为人们进行交往互动、理解认知世界的主要工具;二是从宏观维度阐释媒介与社会、媒介与政治、媒介与经济、媒介与文化等全系统领域的相互作用。

(二)基于共同记忆的互动:从“媒介域”到“关系”

雷吉斯·德布雷(Régis Debray)提出“媒介域(Médiasphères)”概念,即将媒介技术的符号形态与关系架构视为一个综合性的整体进行分析,据此界定信息传播模式的存在形态。该概念演进被阐释为三个纵向层次的历史主义架构,即逻各斯域(logosphère)、印刷域(graphosphère)、视听域(videosphère)[4]。在媒介技术演化的背景下,“媒介域”经历着持续深化与边界突破的过程,社会秩序、互动关系、传播格局等宏观世界的系统也随着“媒介域”的不断更新而卷入结构性变革。依据德布雷的媒介学逻辑,符号转变为具有权力的意义归因于集体组织和分享机制,而不同外观符号构成的象征形式、不同人群的集体组织、不同技术制式所搭建的传播平台形成“媒介域”。

基于媒介社会学的视角思考“怀旧与记忆”,记忆被视为“媒介域”,即以媒介生态环境为背景,而存有记忆的个体是环境中的有机生命体。“媒介形式力量关系的博弈与记忆主体的角色博弈存在关系,这是在集体记忆研究中理解媒介学的基本出发点。”[5]与生态环境系统一样,在媒介生态系统中个体始终保持着社会化的过程,因此集体记忆与物质技术始终保持着紧密的互动关系[6]。随着物质嵌入社会生活,人与物基于实践形成的媒介技术准则逐步确立,并转变为意识形态存在于现实生活,在此背景下以媒介为基础的个体怀旧情感在现代性困境中迸发。

二、媒介与记忆:现代性怀旧的意涵

怀旧(nostalgia)是公共话语和学术研究中一种新的主要叙述形式,用来阐释流行文化、时尚、技术和政治等不同领域的发展趋势。在20世纪70年代,美国学者戴维斯(Fred Davis)转变此前从个体层面以消极心理看待怀旧现象的倾向,从社会学的视角以积极心理观察怀旧情感,他将自身放置于整体的社会环境与文化氛围,由此来考察怀旧情感与建立自身认同之间的关联[7]。

(一)时间维度:现代性困境

无论是作为一种情感体验,还是作为一种审美倾向,怀旧都必然会与时间的维度产生关联。在基思·特斯特(Keith Tester)看来,怀旧更多地表现为后现代社会中个体在面对意义解构情境时采取的一种调和策略,是个体有意识地调和当下困境的自主选择。他提出,“怀旧是现代性的一项特征,既为确定性奠立了根基,也为解构提供了肥沃的土壤,是针对现代性中的文化冲突所做出的反应”[8]。也就是说,被剖析为现代性危机的怀旧,实际上是一种现代性的时间经验,被裹挟的个体在内在意志被各种不确定性激发的基础上产生现代性环境特有的怀旧经验。怀旧的时间性特征则表现了个体对当下的迷茫和不确定心理,这样的情绪将个体的情感引向过去,使个体通过诉诸过去连接当下和未来,为建构自身认同寻找依据和支撑,以此来确认其在当下社会生活中的位置和稳定性。

(二)情感维度:“媒介化”共情

从情感维度出发,怀旧“主要表达人们对以往美好事物的向往,是对人生不同时期较常见事物的一种普遍知觉和情感体验” [9]。怀旧现象交织着记忆、情感、历史等多个维度,蕴含着个体、集体和社会共同的经历和体验。

作为一种想象式的精神感知,个体记忆蕴含着强烈的主观性,也就是基于自身社会实践的个体记忆是自我意识构建的必然要素。个体在成长历程中通过实践经验与记忆堆叠形成自我,并通过记忆进行自视与回顾。然而,生活在社会中的个体不可避免地经历着社会性的打磨,个体记忆也总是包含时代的烙印与历史的痕迹。具体来说,彼此关联的社会结构使得个体具有一定的同质性,而一致性的记忆实践为情感共同体中的个体架构起主观的思维框架,以回顾和复视过去。基于这种同质性和一致性的回忆,个体记忆由自身记忆延伸为情感共同体的集体记忆。当引发个体记忆与集体记忆交汇共鸣的文化产品、历史事件被传播时,情感共同体的怀旧情感会被调动,怀旧的社会氛围也被不断渲染而扩大。

当前,社交媒体、网络平台等为观看者提供一种在线共情的渠道,使个体串联起过去的记忆,互相传播各自的感受,在互联网中形成情感共同体的强烈共鸣,既调动观看者的情绪价值,又加强圈层内个体的联系与交往。而随着共情圈层的打破,怀旧的情感会被扩展至其他圈层群体,并进一步扩大传播范围与效果。作为传播载体的媒介则体现了其营造社会氛围、建构交往语境的强大功能,使“媒介化”共情得以实现。

三、怀旧短视频的传播效果分析

为了厘清媒介社会学关键概念及其概念之间的关系,文章选择Bilibili平台上10个具有代表性的以“怀旧与记忆”为主题的短视频,运用清博指数中B站视频传播指数BVCI(V2.0)[10]进行传播效果分析,探究怀旧短视频对互动传播、媒介格局以及社会生活的建构意义。

(一)研究对象选择

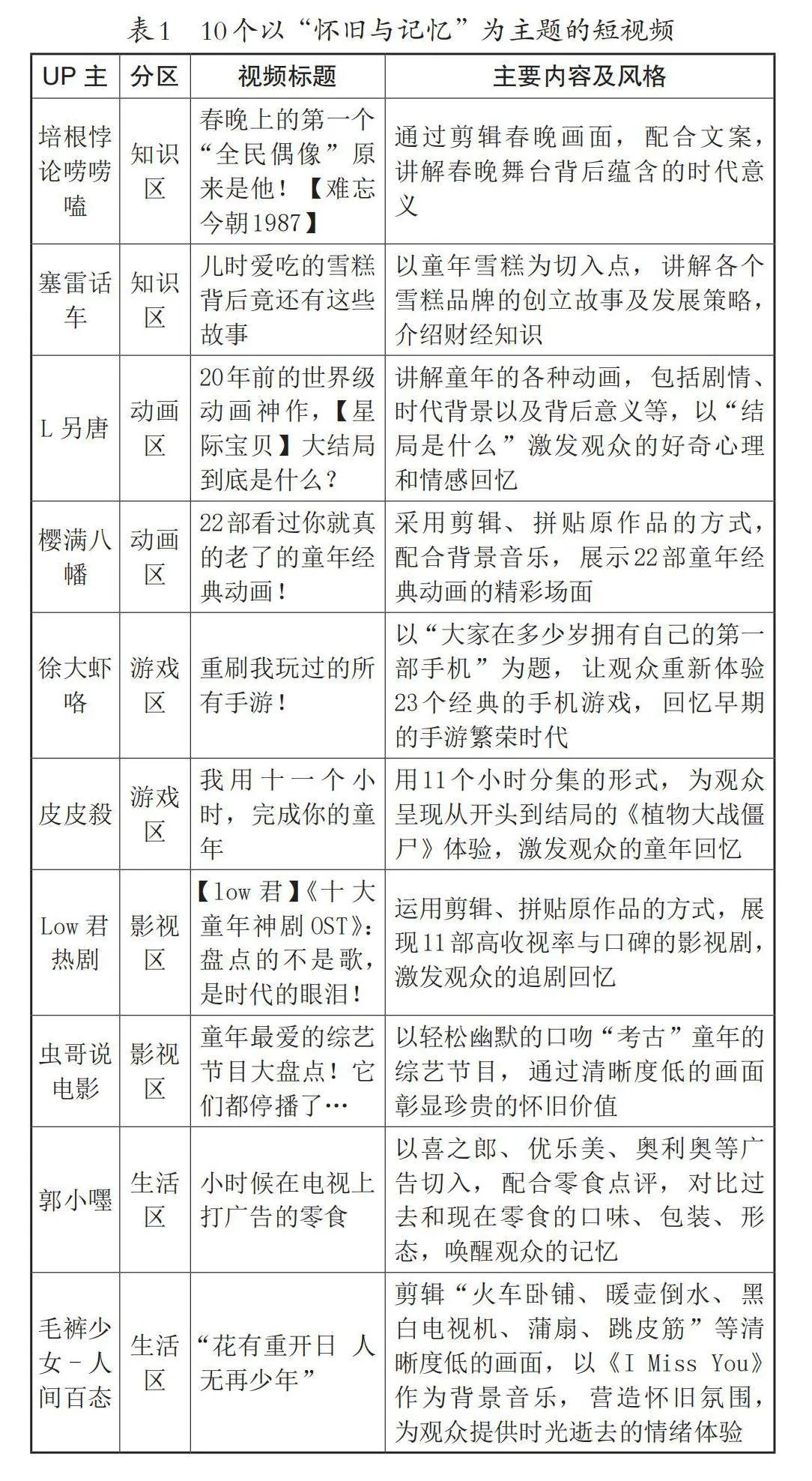

笔者以“怀旧&记忆”为关键词在Bilibili平台进行检索,包含知识、动画、游戏等多个分区,涵盖范围跨度大,综合“B站优质UP主推荐”等榜单信息,遵循典型性和多样性原则,选取出现频率较高、覆盖分区广泛、视频内容和风格存在异质的具有代表性的10个样本短视频,如表1所示。

(二)传播效果分析

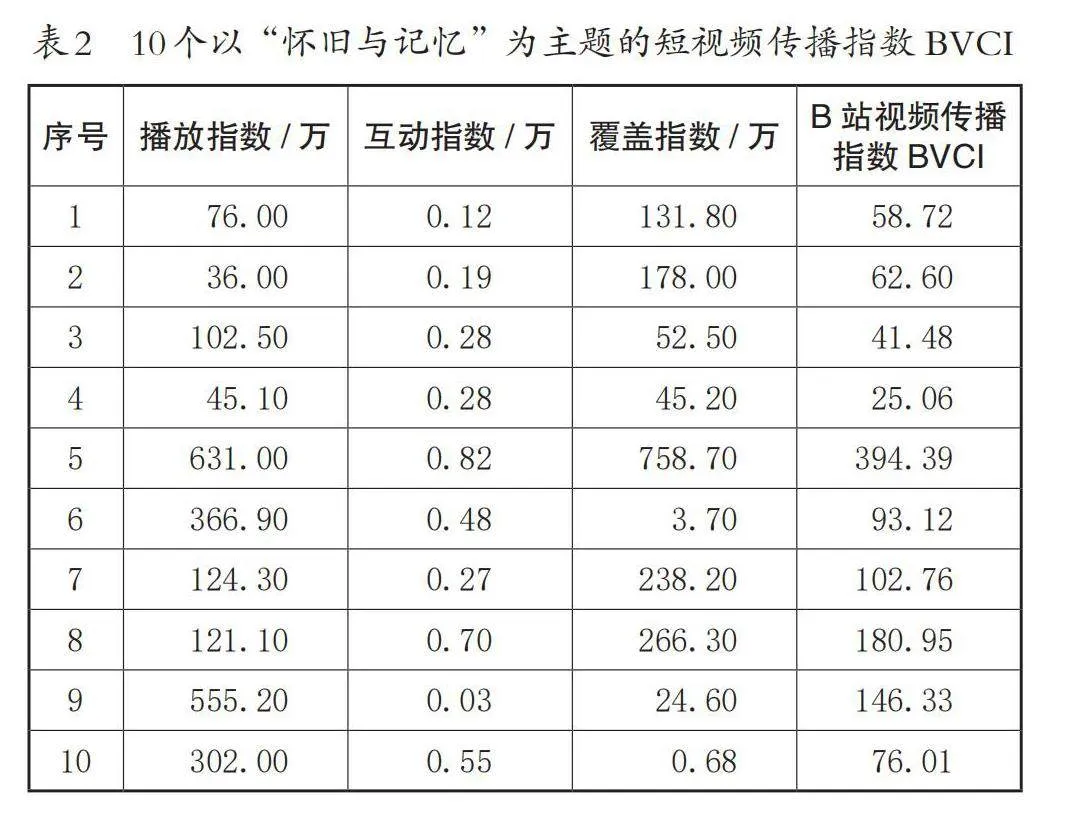

笔者对观看者及其观看视频之间互动的强度与频次进行数据可视化呈现,包括点赞、收藏、转发、评论等,并借助清博指数中B站视频传播指数BVCI(V2.0),涉及视频发布活跃状况、观看者互动情况、视频传播规模及热度等,以综合反映B站视频发布与传播效果。BVCI的计算公式为:BVCI=发布指数(15%)+播放指数(25%)+互动指数(30%)+覆盖指数(30%)[11]。文章选择的怀旧短视频传播指数BVCI结果如表2所示。

此外,笔者还筛选B站排行榜前十位的短视频,并统计其传播数据,将其BVCI平均值作为效果指数,综合得出短视频传播效果整体平均值为97.56。笔者对比发现,有5个样本短视频超出效果指数,有3个样本短视频接近效果指数,仅有2个样本短视频低于效果指数,由此可以看出,笔者选择的怀旧短视频传播效果较好,受到观看者欢迎。从统计数据还可以看出,UP主的粉丝基础对短视频传播效果存在较大影响。

四、“关系”勾连:与他者互动建构自我认同

怀旧短视频融合不同创作元素,打破现实的藩篱,与虚拟世界交融,使观看者通过弹幕、评论等功能进行互动并深度参与短视频的制作与传播,以跨时空的社会互动不断强化情感共同体中个体的关系联结,进而最大限度地实现互动与交流。具体来说,从情感维度回忆过去,个体作为观看者在无意识中向内发掘自己,通过与他者的跨屏互动建构自我认同,并在短视频传播过程中形成“梗”,注入记忆外向延展的动力,嵌入现实生活。

(一)弹幕形式:虚实共存的全时空互动

弹幕形式具有开放性、及时性、跨时空性、交互式并存的特点,能够提升短视频的可观看性与增强观看者的沉浸式体验。具体到怀旧短视频,当问题的设置吸引观看者的注意力时,观看者会以弹幕形式回答问题,呈现刷屏式的弹幕规模,由此展示观看者自身的情感表达与互动。此时,创作者与观看者共同作为传播参与者形成全时空虚拟共在。

换言之,怀旧短视频的创作与传播体现了社会层面螺旋式进步的问题价值与现实意义。在基于社会现实的怀旧短视频中,创作者在怀旧的表层下诱发个体作为观看者思考过去与现实的联结,并和观看者进行互动,从而完成对过去的回顾和对当下的思考。值得注意的是,观看者通常在某一方面拥有相似的成长经历,扮演同一段记忆的历史角色,以弹幕形式等围绕相似的记忆展开互动,引发情感联结,在无意识中向内发掘自己,并通过与他者的跨屏互动建构自我认同。

(二)“梗”的制造:由虚到实的互动延伸

随着网络用语的流行,“梗”已经成为网络流行事物中笑点的代名词[12]。从怀旧记忆中诞生的“梗”或源自个体的自身体悟,或源自经典的影视作品台词。

在怀旧短视频的传播过程中,创作者和观看者作为情感共同体将记忆中反复出现的词句以弹幕、评论等形式制造有趣的“梗”,而“梗”的制造为怀旧短视频注入向外延展记忆的动力。具体来说,“梗”的制造经历四个阶段的演化:影视作品与现实结合的原创式表现、大量短视频的运用及其再次改编、广大观看者的多元化理解、“百科性质”的概念化解释。“梗”的制造和传播基于生活热点与个体情感外延,显示强现实性与具象性的特征。流行于网络空间的“梗”也通过渗入现实社会,成为现代人与人之间开启互动关系、展开深入交流的突破口和幽默节点。“梗”还借助语言形态构筑认知思维,以浓厚的大众化色彩融入社会文化,成为大众喜闻乐见的新兴文化形式。基于此,怀旧短视频以文化的形态根植在现实社会中,在人与人、群体与群体的交流互动中发挥着独特的力量和作用。

五、结语

当前,个体试图通过连接过去与现在建构自我,以追溯与怀旧的方式摆脱现代性困境,缓和后现代转型过程中“集体性消逝”的状况。而媒介技术革命改变了传统媒介文本承载的角色功能和社会定位,以改变游戏规则的方式重构了社会媒介的组合形态。具体到怀旧短视频,创作者和观看者将日常实践与集体回忆相联结并借由媒介的可供性形成怀旧叙事,以多元取向将媒介与个体情感认同、历史文化进程、现实生活情境等要素有机联系,从而使媒介成为个体跳脱现代性困境的重要途径。

可见,怀旧短视频作为媒介使得个体产生多模态的记忆实践,并将实践的记忆转化为平台化的共同记忆。在怀旧短视频题材多样化与形式多元化的表象下,创作者和观看者对过去事物以及内容的二次创造既表现娱乐性的本质内涵,又彰显虚拟空间互动的意义与宏观的现实社会。短视频的二次创作要基于现实正向引导个体对社会问题的思考,而娱乐性以及个体性的量度是在不同媒介技术发展阶段都仍需要被关注的现实问题。

[参考文献]

[1]李蕾.媒介化与日常生活[J].新闻与写作,2022(06):4.

[2]顾烨烨,莫少群.媒介化研究:理论溯源与研究路径[J].全球传媒学刊,2022(02):143-162.

[3]HJARVARD S.The Mediatization of Society[J].Nordicom Review,2008(02):102-131.

[4]陈卫星.媒介域的方法论意义[J].国际新闻界,2018(02):8-14.

[5]COULDRY,N.Media,Society,World:Social Theory and Digital Media Practice [M].Cambridge:Polity Press,2012.

[6]潘晓婷,陈莹.记忆实践:传播学视域下集体记忆研究的路径转向[J].新闻界,2021(07):55-63.

[7]DAVIS F.Yearning for Yesterday:A Sociology of Nostalgia[M].New York:Free Press,1979.

[8]TESTER K.The Life and Times of Post-Modernity[M].London:Routledge,1993.

[9]HOLAK S L,HAVLENA W J.Feelings,Fantasies,and Memories:An Examination of the Emotional Components of Nostalgia[J].Journal of Business Research,1998(03):217-226.

[10]清博指数.B站视频传播指数BVCI(V2.0)[EB/OL].[2024-10-10].http://www.gsdata.cn/site/usage-8.

[11]刘思琦,曾祥敏.知识类短视频关键构成要素及传播逻辑研究:基于B站知识类短视频的定性比较分析(QCA)[J].新闻界,2022(02):30-39.

[12]王学成,杨浩晨.拟像的“星丛”:短视频二次创作的批判性解读[J].现代传播(中国传媒大学学报),2022(03):151-156.