道路浅埋暗挖隧道工程中软土预加固注浆工艺

摘 要:某城市地铁隧道需要下穿市政道路,为避免对交通造成干扰,因此选择浅埋暗挖施工方法,其上部围岩地质条件较差,主要为人工填土、冲击-洪积砂层、冲击-洪积土层,属于软弱土层,预加固方案为长管棚+超前小导管注浆,实践中发现浆液与砂层的固结效果不佳,并且伴有砂层流失、掌子面局部坍塌等问题。因此采用双重管后退式注浆技术代替原注浆方法,同时采取预排地下水、改进开挖顺序、使用水泥-水玻璃混合浆液等措施。经变形、渗漏监测,改进后的施工方案取得了良好的预加固效果。

关键词:浅埋暗挖;隧道施工;软土地基;注浆工艺

中图分类号:U 455" 文献标志码:A

浅埋暗挖隧道工程的上覆土层厚度较小,当其下穿市政道路时,在车辆载荷的作用下,上覆层容易出现下沉变形,因此需要对隧道拱顶进行预加固,以形成良好的承载力,如果作业区域存在软弱围岩,那么其重要性将进一步提升。随着注浆深度增加,常规的技术方案会出现压力下降情况,制约了浆液的扩散范围。双重管后退式注浆方法可维持压力不变,能够保证注浆质量,成为强化预加固效果的有效措施。

1 浅埋暗挖隧道工程概况

目前城市一体化发展进程不断加快,各地区基础设施建设力度不断加大,市政道路是城市交通基础设施中必不可少的内容,在城市地上空间日渐紧张的背景下,市政道路隧道工程得到越来越广泛地应用和推广。在市政道路下隧道施工中,常常采用浅埋暗挖的施工方式,这种施工方式的施工流程较为便捷,对施工技术要求相对偏低,但是受到各地区地质条件的影响,很容易出现基础软弱、承载力不足的情况。为了提高市政道路下隧道工程施工技术水平,保障施工安全,提高隧道工程基础的稳定性和承载力,需要相关工作者合理选用软基处理方法,充分加固地基基础。软土预加固注浆施工工艺是当前常见的一种施工方法,其可以发挥良好的基础加固效果,有助于提高道路下隧道工程施工的可靠性,保证基础稳定。某城市地铁采用该方法进行处理后,施工效果良好,本文对工程中的软土预加固注浆施工技术的应用技术要点进行研究。

1.1 整体施工方案

某城市地铁工程S-17标段全长为41.90m,宽度为7.5m~7.7m,隧道最大高度为6.8m,隧道上覆层为软弱土层,拱顶的最小埋深仅为5.1m。在工程实践中,将埋深小于10m的挖掘方法称为浅埋,为保持市政交通正常运行,本项目采用暗挖作业,因此整体属于浅埋暗挖隧道。暗挖法分为多种技术路径,例如盾构法、矿山法等,本项目采用中隔壁法(Center Diaphragm,CD)将暗挖断面按照左上、右上、左下、右下划分为4个部分,在隧道中设置水平方向和竖直方向的临时支撑[1]。

1.2 周边环境

该隧道需要下穿市政道路,并且紧邻其他路桥工程的桥墩,作业区周边还存在300mm燃气管线、高压电缆以及自来水管,情况较为复杂。上方市政道路为城市交通要道,车流量和人流量较大,因此不宜采用明挖法[2]。

2 原施工方案及作业难点分析

2.1 隧道原支护方案分析

2.1.1 地质调查结果

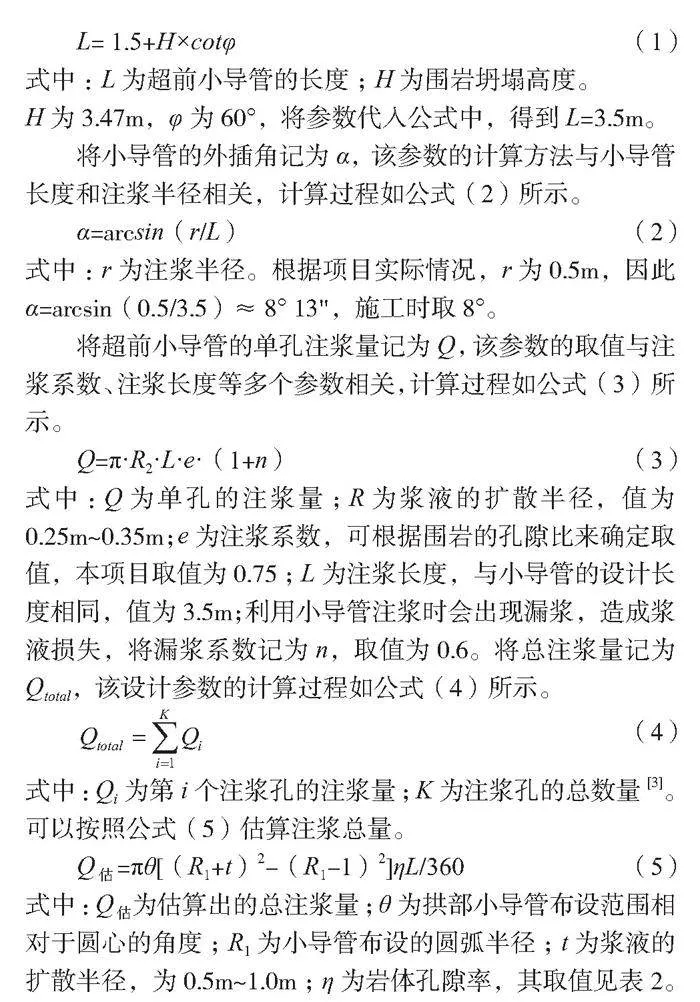

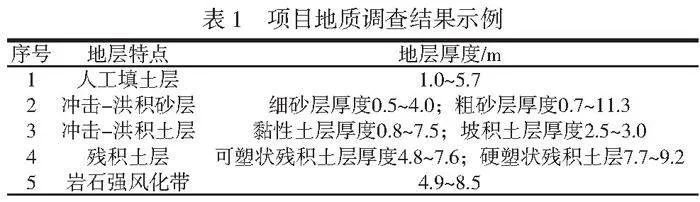

按照从上到下的顺序,本项目地质调查结果见表1。从地层特点来看,冲击-洪积砂层、冲击-洪积土层容易形成软土地层,在隧道开挖过程中,有可能引发地面下陷、隧道坍塌。

2.1.2 超前支护

为防止地面下陷和隧道坍塌,在开挖前制定了超前支护的技术方案,核心的技术措施为长管棚+超前小导管注浆。

长管棚施工:长管棚是在隧道洞室外轮廓间隔钻孔(也可将钢管跳孔打入),插入惯性矩较大的钢管,再通过注浆技术向孔内注入预制的浆液。由于隧道顶部呈拱形,因此在注浆管棚的作用下,可形成良好的承载力。本项目长管棚的支护长度为42m,采用直径为108mm、壁厚为6mm的钢管,分布在隧道拱顶150°范围内,将环向间距设置为0.35m。

长管棚注浆采用水灰比为1∶1的水泥浆液,钢管内部和外部的环向空间内均要注浆,可根据内外空间的大小计算注浆量,作业时将泵压控制在0.4MPa~0.8MPa[3]。

超前小导管施工:超前小导管主要用于支护掌子面,支护长度通常在3m~6m。施工方法为钻孔,将钢花管安装在孔内,密封孔口后采用压力注浆设备向孔内注入具有固结作用的浆液,以加固掌子面[1]。该方法适用于隧道拱部存在软弱围岩的情况,符合项目地质特点。小导管采用直径为42mm的无缝镀锌钢管,壁厚为4mm,在管壁上钻孔,孔径为8mm,环向间距为300mm。

将超前小导管的长度记为L,该参数的取值与围岩坍落角、围岩坍落高度相关。超前小导管长度的计算过程如公式(1)所示。

L= 1.5+H×cotφ" (1)

式中:L为超前小导管的长度;H为围岩坍塌高度。

H为3.47m,φ为60°,将参数代入公式中,得到L=3.5m。

将小导管的外插角记为α,该参数的计算方法与小导管长度和注浆半径相关,计算过程如公式(2)所示。

α=arcsin(r/L)" (2)

式中:r为注浆半径。根据项目实际情况,r为0.5m,因此α=arcsin(0.5/3.5)≈8°13\",施工时取8°。

将超前小导管的单孔注浆量记为Q,该参数的取值与注浆系数、注浆长度等多个参数相关,计算过程如公式(3)所示。

Q=π·R2·L·e·(1+n)" (3)

式中:Q为单孔的注浆量;R为浆液的扩散半径,值为0.25m~0.35m;e为注浆系数,可根据围岩的孔隙比来确定取值,本项目取值为0.75;L为注浆长度,与小导管的设计长度相同,值为3.5m;利用小导管注浆时会出现漏浆,造成浆液损失,将漏浆系数记为n,取值为0.6。将总注浆量记为Qtotal,该设计参数的计算过程如公式(4)所示。

(4)

式中:Qi为第i个注浆孔的注浆量;K为注浆孔的总数量[3]。可以按照公式(5)估算注浆总量。

Q估=πθ[(R1+t)2-(R1-1)2]ηL/360 (5)

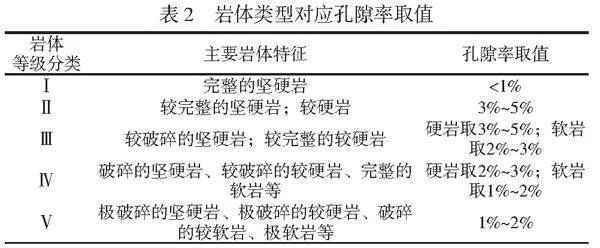

式中:Q估为估算出的总注浆量;θ为拱部小导管布设范围相对于圆心的角度;R1为小导管布设的圆弧半径;t为浆液的扩散半径,为0.5m~1.0m;η为岩体孔隙率,其取值见表2。

2.1.3 初期支护和二次支护

该隧道工程初期支护采取多种技术措施,包括初喷与挂网、架设钢格栅支架、架设临时支撑、补喷早强混凝土等,部分初期支护的技术要点如下[4]。

初喷与挂网:初喷混凝土可达到封闭围岩的目的,沿着全断面范围挂设两层钢筋网片,环向钢筋和纵向钢筋的直径均为8mm,在钢筋网片挂设完成后,将长0.5m的ø22mm钢筋打入围岩,用来固定钢筋网片。

架设临时支撑:该隧道采用中隔壁开挖方式,其临时支撑包括仰拱和直立式中隔壁墙,主要施工材料为I22b工字钢。中隔墙应设置拱脚,并且将拱脚放置在稳定可靠的地基上,尽可能缩小临时支撑与初喷结构的间距,如果二者之间的空隙较大,就应设置垫块,将拱脚的埋设深度控制在150~200mm。在安装过程中,临时支撑有明确的顺序要求,按照隧道右上、左上、左下、右下的开挖顺数,临时支撑的安装顺序为中隔墙上半段、仰拱右半段、仰拱左半段、中隔墙下半段。

二次支护:在完成初期支护后,通过隧道的二次衬砌巩固支护效果,施工采用模筑混凝土工艺,二次衬砌的厚度为500mm,混凝土强度等级为C30。

2.2 原方案预加固施工遇到的难点

长管棚和超前小导管注浆均属于软弱围岩预加固措施,但是本项目在具体实施过程中遇到了以下难点。

本项目地下水埋深较浅,水位在-1.8m~-5.6m,当雨季施工时,水位上涨明显,部分砂层富含地下水,导致注浆时不能有效固结砂层。

在挖掘掌子面的过程中,出现了砂层流失的现象,尤其在掌子面的右上和右下拱脚,严重的砂层下滑现象增加了掌子面塌方的风险[2]。

本项目的中砂层内存在一层粉细砂层,其主要成分为石英,呈现为较细密的粉粒状,其在干燥条件下能够保持自稳,遇水后软化,存在崩解风险。

在施工过程中,受到地下水和降雨的影响,以上3种不利情况反复出现,极大地制约了原方案中预加固措施的效果,因此要对原方案进行改进。

3 预加固注浆工艺改进措施及效果分析

3.1 预加固注浆工艺的改进措施

3.1.1 整体改进方案

针对长管棚和超前小导管预加固施工存在的问题,制定综合性的改进措施,主要包括预排地下水、双重管后退式预注浆、小断面开挖以及“大环套小环”等。新的施工方案改进了注浆加固方法、断面开挖方式以及干扰因素的控制方法,改进方案的技术要点如下。

3.1.2 预排地下水

针对地下水,在隧道作业区域外围利用钢管井进行降水,防止隧道开挖时地下水通过拱顶、侧壁以及底板向作业面渗流。钢管降水井的施工流程为地质勘察→确定钻井位置→确定钻井深度→井位放样→安装护筒→钻孔→清水置换泥浆→沉渣厚度检查→下放钢管→整体质量检查[3]。在施工过程中需要从多方面进行质量控制,表3为钢管井施工的主要质量检查内容及指标。由于钢管井的埋深超过隧道基底,因此可大量收集地下水,以便进行抽水和降水。项目钢管井的直径为273mm,壁厚为4mm,经过处理后的降水效果明显[5]。

3.1.3 软土预加固注浆改进措施

原注浆方案效果较差,除了砂层含水、砂层流失等地质因素外,注浆工艺本身也存在一定的问题。以超前小导管注浆为例,浆液初入导管时流速和压力较大,随着注浆深度增加,浆液的压力不断下降,扩散效果也受到影响,导致其不能渗入更大的范围。针对现有问题,将注浆加固工艺改为双重管后退式注浆,该施工方法的原理如下。

注浆方式改进:双重管后退式注浆系统由水泥浆储浆桶、水玻璃储浆桶、双液注浆泵、注浆管、钻机、钻杆(注浆杆)等构成,其注浆管分为A、B两条,A管注入水泥浆液,B管注入水玻璃浆液。与小导管注浆法不同,该作业方法无须提前布设钢花管,而是利用钻杆成孔至预定深度,其钻杆本身也是注浆管,从成孔的最深处开始向四周注浆,以倒退(每次后退0.4m)的方式逐层向外侧注浆。该施工工艺的优点是每处注浆均能维持稳定的压力,保证浆液在砂层内的渗透深度。钻机的钻杆可旋转360°,因此可保证注浆过程的均匀性。整体的施工流程为钻孔→设置注浆管→横向360°喷射注浆→纵向回抽注浆→注浆完成[4]。

注浆材料改进:在原注浆方案中采用水泥浆液,而改进的注浆施工采用水泥—水玻璃浆液。水泥浆液的配比如公式(6)所示。

V配=G水/r水+G灰/r灰 (6)

式中:V配为混合后浆液的体积;G水、G灰分别为水和水泥的质量;r水和r灰分别为水、水泥的密度[5]。利用特定浓度的水玻璃溶液和水配置水玻璃浆液,水玻璃溶液的浓度通常为30%~45%,使用时需要进行稀释处理,加水量的计算过程如公式(7)所示。

V水=V原×(r原-r配)/(r配-1) (7)

式中:V水为需要加入的水量;V原、r原分别为原水玻璃溶液的体积和密度;r配为稀释后水玻璃溶液的密度[6]。

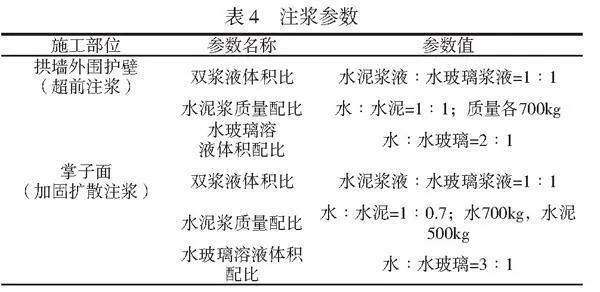

双液注浆配比及注浆顺序:注浆参数包括外围护壁和掌子面两个重点施工部位,表4统计了相关的注浆参数,外围护壁和掌子面的浆液配比存在差异,将注浆压力控制在0.2MPa~0.5MPa。

在外围护壁注浆施工中,用弧形方式将注浆孔布置在初支外围护壁上,注浆孔的间距为0.8m,根据注浆部位的特点,将注浆管的长度限制在6~10m,其外插角为5°~10°。

在掌子面的注浆施工中,注浆孔沿着掌子面呈“梅花”形布置,排距和孔位间距均为0.8m,注浆顺序采取从上到下、跳一排孔、隔一个孔的设计方案,先完成奇数系列孔位注浆,再完成偶数系列孔位注浆,同时将后者作为检查孔。初始阶段的注浆压力为0.2MPa,当注浆压力超过0.5MPa时,说明注浆已达到饱和状态。

3.1.4 改进开挖方式

当改进注浆加固方案时,还要同步优化开挖方式。在原施工方案的作业中发现,水受到重力的作用,不断向地势更低的空间聚集,并且先开挖的部分通常先进水,未开挖的地方很少进水。在长管棚的作用下,隧道拱顶形成了较为密实的结构,达到了良好的防水效果,地下水难以通过拱顶流入开挖断面。当采用CD法开挖时,以临时支撑结构在断面内形成了4个小断面,分别为左上、左下、右上、右下,原方案按照右上、右下、左上、左下的顺序对小断面进行开挖,右下方容易出现渗水、流砂现象。改进后的开挖顺序为右上、左上、左下、右下,在右上导洞开挖后,地下水会优先集中在右上导洞底部,再开挖左上导洞,此时地下水会集中在暗挖隧道已开挖空间的中间部位,随着左下导洞的开挖,地下水受到重力的作用,进一步流入左下导洞,并且靠近右下导洞的左侧区域,将渗水从右下导洞的左侧引出[6]。改进后的开挖顺序能够有效控制地下水的流向,使其随着隧道掘进废土同步排出,不会干扰围岩,避免渗水破坏拱墙外护壁。

3.2 加固效果分析

3.2.1 变形监测结果

在隧道开挖前,在上方市政道路沿线布设监测点,掌握测点的初始标高。在隧道开挖完成后,在拱顶设置监测点,测量初始标高,30天后再次测量各监测点的标高。结果显示,市政道路监测范围内的最大沉降量为9.4mm,隧道拱顶监测点的最大下沉量为14.1mm。隧道各处最大变形量为15.4mm,变形量在可接受的安全范围内,证明改进后的加固方案可以满足施工需要。

3.2.2 隧道渗漏监测结果

根据检测结果,在改进注浆工艺后,各导洞的渗流量均大幅下降,有效遏制了砂层流失,少量的渗流中不再出现明显的细砂,掌子面没有出现塌方的情况。证明改进后的注浆加固技术能够有效预防地下水的渗漏问题。

4 结语

该浅埋暗挖隧道工程下穿市政道路,并且上覆层为软弱围岩,主要地质层为富水砂层,因此常规的长管棚+超前小导管注浆预加固技术难以适应其地质特点,会出现注浆固结效果差、地下水渗漏、砂层下滑、掌子面局部坍塌等问题。针对注浆压力下降的情况,本文将软土预加工注浆工艺改为双重管后退式注浆技术,有效地解决了原施工方案存在的各种缺陷,达到了预期的加固效果。

参考文献

[1]周长村.浅埋暗挖双连拱隧道导洞全断面帷幕注浆技术应用[J].福建交通科技,2019(6):77-79.

[2]常刚民.富水软土地层地铁区间变形控制注浆技术[J].市政技术,2021,39(9):97-101,107.

[3]黄俊.软土地层盾构法隧道同步注浆工艺标准化研究[J].建筑科技,2021,5(6):88-91.

[4]黄慷,吴小建,王红卫.软土大型地下空间管幕-冻结-注浆暗挖工艺研究[J].地下空间与工程学报,2019,15(增刊2):729-742.

[5]赵阳,刘李君,王通,等.软土地区钻孔灌注桩注浆量估算公式研究[J].建筑结构,2023,53(增刊1):2643-2647.

[6]仇红超.钢花管注浆技术在软土路基病害处治中的应用研究—以广东省某高速公路工程为例[J].工程技术研究,2022,7(17):42-44.