中国大提琴作品的演奏技法研究

在中国音乐艺术的发展史中,大提琴这一外来乐器,如今已深深扎根于中华艺术的土壤之中。近年来,经过无数音乐工作者的开拓与创新,中国大提琴作品在保持原有西方大提琴演奏技巧的基础上,巧妙地融入了传统民歌曲调、民族乐器的演奏技法、戏曲唱腔等丰富的中国传统音乐元素,这些元素的融合使得大提琴这一异域乐器在中国焕发出勃勃生机,形成了独特的艺术风格。

20世纪以来,大提琴教学和演奏领域出现了《萨丽哈》《花儿为什么这样红》《秋思》《浪漫曲》等优秀的中国作品。这些作品以其新颖的艺术风格和深厚的文化内涵,得到了广大听众及演奏家的高度认可,充分展现了中国大提琴作品所具有的独特魅力。本文将以《萨丽哈》与《花儿为什么这样红》为例进行探析。

一、中国大提琴作品的特点

(一)中西方音乐元素的融合

中西方音乐文化的交流与碰撞,体现在中国大提琴作品中的中西方音乐元素的融合上。这种融合不仅丰富了大提琴的表现力,也为中国传统音乐注入了新的活力,催生出独特而多元的音乐风格,使其具有鲜明的时代特征和情感共鸣,同时也能使人感受到中国文化的独特魅力。

中国大提琴作品往往融合了西方古典音乐与中国民族音乐的两种风格,既保留西方古典音乐的结构特征,又融入了中国民族音乐的旋律和韵味。比如,作品采用中国传统的五声音阶,结合西方的和声理论,创作出既有民族特色又具有西方音乐流畅性和逻辑性的作品。同时,运用大提琴的演奏技巧,如滑音、颤音、揉弦等,来展现中国传统音乐的细腻情感。此外,演奏者还会借鉴中国传统弓弦乐器的演奏技法来表现民族音乐的旋律特点。例如,模仿马头琴的音色、滑音和颤音技巧来表现蒙古族音乐的韵味等。这种其他乐器演奏技法的借鉴,不仅丰富了大提琴的演奏技巧,也使其更好地融入中国音乐文化之中。

近年来,中国大提琴作品的创作呈现多样化的趋势。一方面,作曲家们从中国传统民族音乐元素中获得灵感,创作出具有民族特色的中国大提琴作品;另一方面,他们也将一些已有的中国传统作品改编为大提琴独奏曲或协奏曲,如将蒙古族民歌《嘎达梅林》改编为大提琴协奏曲等。

(二)思想情感的表达

中国大提琴作品在情感表BfYq3NzhTHhFYspMgFbz8vZQXyjgvaf2JYAKW3v2DvU=达上更侧重于体现深层次的文化内涵,而不是简单地堆砌音符。作曲家在创作时,往往运用五声音阶的流转、特定的音程跳跃以及富有民族韵味的节奏模式等极具中国传统民族音乐特色的旋律线条,来塑造独特的情感氛围。这些旋律线条不仅承载着音乐的韵律美,更能传递出中国的历史、故事和思想感情。

和声是表达音乐情感的重要手段之一,在中国大提琴作品中也得到了大胆的创新。作曲家突破了传统三度音程作为西方和声基础的框架,运用民族特色的和声组合方式,如采用蒙古族五声调式的和弦进行等。这种和声的创新既使作品与中国音乐的主题和风格相契合,又能营造出中国音乐特有的氛围,让听众感受到中国音乐的独特魅力。同时,和声的创新也丰富了全球音乐文化的多样性,展现了中国音乐在与西方音乐进行有益的交流和融合的同时,能够保持自身传统特色。这种跨文化的音乐创新,不仅为中国大提琴作品增添了新的色彩,也为民族音乐文化的繁荣做出了贡献。

中国大提琴作品中的情感表达不仅体现在旋律的起伏变化上,还需通过演奏者对作品内涵的深刻理解和娴熟的演奏技术来实现。我国民族音乐的节奏特点有时自由灵活,有时又有独特的节拍规律,要想准确表现作品的情感和风格,就需要对作品的文化背景和内涵有深入的了解,然后运用技术手段将之完美地呈现出来。演奏者在演绎这些作品时,通过音色控制、力度的变化以及节奏的精准把握,将这些旋律中的情感内涵准确地传达给听众,这就要求演奏者不仅要注重技巧的精湛,更要注重情感的投入,力求将每一个音符都赋予生命,让听众在欣赏音乐的同时,感受到中国古代文化的韵味和情感的起伏,在音乐中体验一种身临其境的感觉。通过这种方式,将中国音乐特有的神韵得以展现。

二、作品《萨丽哈》的演奏技法分析

(一)作品《萨丽哈》创作背景与音乐结构

《萨丽哈》最早取材于祝恒谦创作的歌曲《萨丽哈最听毛主席的话》,原曲是基于新疆解放时一个名为萨丽哈的新疆女孩为感谢毛主席唱歌的故事而创作出来的一首声乐作品,后由黄小龙、祝恒谦改编为大提琴作品。其中“萨丽哈”在维吾尔族语言中是“知识青年”的意思。

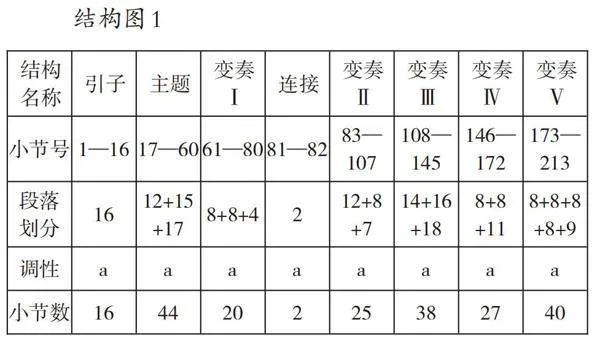

这部作品采用变奏曲式,由引子、主题以及五个精心设计的变奏部分组成,每一部分都蕴含着作曲家的深刻构思。引子作为开篇,以其引人入胜的旋律和氛围营造,为听众预设了一个充满期待与想象的空间,巧妙地预示了即将展开的主题。紧接着,主题部分隆重登场,它是整首作品的核心与灵魂。这一主题旋律鲜明,情感丰富,既承载着作曲家的主要思想情感,也为后续的变奏提供了坚实的基础和无限的可能性。随后的五个变奏,则是作曲家创造力与想象力的集中展现。每一个变奏都在保留主题核心元素的基础上,通过变化节奏、和声、织体等手段,赋予主题以新的面貌和内涵。这些变奏或轻柔细腻,或激昂澎湃,或深邃悠长,不仅丰富了作品的音乐层次,也让听众在变化中感受到不同的情感体验和思考深度(见结构图1)。

(二)指法的选择

《萨丽哈》这首作品以其演奏风格上的明朗轻快而著称,为听众带来了一种充满活力与欢快感的音乐体验。这种快速且充满活力的曲目,要求演奏者在左手技巧上具备高度的手指灵活性和音准的把握性,因此,安排合理的指法对于快板的演奏显得尤为重要。合理的指法不仅能够帮助演奏者更顺畅地过渡每个音符,还能确保演奏的颗粒性,使演奏更加流畅自如,充分展现出作品的欢快气氛和技巧魅力。

作品的开篇由钢琴奏出八度双音引领而出,随后大提琴以六组紧密的十六分音符巧妙衔接(见谱例1)。演奏者需精心编排指法,确保每一组十六分音符均采用同一把位来演奏,如此方能在快速的节奏中,既精准把控音准,又完美保留音符的颗粒性,使得这段旋律更显活力。

在48-50小节中(见谱例2),乐曲的情感与力度展现出了鲜明的对比。前两句采用了弱奏的方式,演奏者需将指法安排在D弦上,让音色变得柔和而细腻,而后两句则转为强奏,演奏者需要在A弦演奏,使音色饱满而富有冲击力。通过利用A弦与D弦不同的音色特质,演奏者能够表达出更为明显的强弱变化和丰富的音响效果。

(三)运弓的把控

运弓是表达音乐情感的关键因素,我们常说用弓子来说话。对于《萨丽哈》这首乐曲,高超的右手演奏技巧对于作品灵魂的表现尤为重要。

《萨丽哈》是中国大提琴作品中民族特色浓郁且非常具有代表性的作品,旋律优美而富有变化,在演奏这首乐曲时,运弓的速度、力度、弓段的使用以及弓子接触点的变化都需要演奏者精心控制。

首先,弓速的变化对于表现乐曲的情绪起着至关重要的作用。快板时,右手手腕和小臂的配合要灵活自如,并且要放松,不要有过度的压力,从而产生清晰而富有弹性的音符,以营造出活泼灵动的音乐氛围。而慢板时则应放慢弓速,使音符得以充分舒展,表现出流畅生动的旋律线条。

其次,运弓力度的控制同样重要。乐曲《萨丽哈》高潮部分,在加快弓速的同时增加弓子长度,来增强音乐的爆发力和张力,给听众带来强烈的情感共鸣。而在较弱的段落,要控制弓速和接触点,从而营造出细腻、委婉的音乐情绪,仿佛在倾诉着内心深处的情感。

此外,弓子接触点的不同能为音乐增添色彩的变化,弓子靠近琴码演奏会产生明亮、富有穿透力的声音,适合表现激昂的情绪。而弓子靠近指板演奏则产生柔和、黯淡的音色,适合表达抒情的段落。

在演奏《萨丽哈》时,对运弓的把控要求演奏者具备敏锐的音乐感知力和自如的右手演奏技巧,只有通过不断地练习和思考,才能将运弓技巧与音乐情感完美融合。

三、作品《花儿为什么这样红》的演奏技法分析

(一)作品《花儿为什么这样红》创作背景与音乐结构

《花儿为什么这样红》由雷振邦创作词曲,是电影《冰山上的来客》的插曲,发行于1963年。雷振邦在新疆进行了长达三个多月的采风,期间搜集了少数民族战士们传唱的民歌。在一个海拔4000米以上的高山哨所里,他从一个塔吉克族战士口中听到了一个凄美的爱情故事,这个故事源自塔吉克族的一首古老民歌《古力碧塔》。雷振邦被这个故事深深吸引,怀着激情进行了再创作,于是《花儿为什么这样红》这首经典插曲诞生在一个不眠之夜。歌曲在影片中出现三次,以音乐参与叙事的方式,诠释了爱情与爱国的关系,将尖锐复杂的反特斗争与曲折感人的爱情故事生动有机结合在一起。1980年,韩铁华先生将其改编为小提琴曲。2006年由笔者结合大提琴本身具有的优美音色,将此曲改编为大提琴独奏作品。该曲的音乐语言具有强烈的叙事性,音乐情绪忧郁低沉,结构较为精简,乐句排序错落有致,富有浓郁的新疆气息。

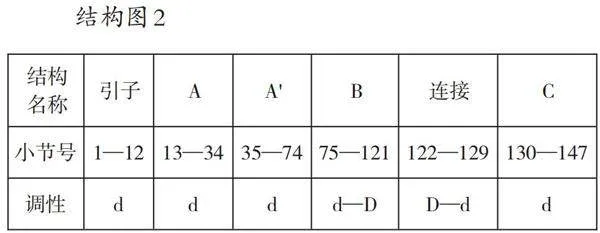

《花儿为什么这样红》采用并列单三部曲式,这种独特的曲式结构为作品赋予了丰富的层次和变化。A段以一个具有鲜明特色的旋律主题引入,旋律优美且具有吸引力,奠定了整首乐曲的情感基调。B段作为三部曲式的中间部分,它与首部形成对比,在旋律、节奏、和声与音乐情绪等方面有所变化和发展,以增加音乐的丰富性和层次感。C段音乐在经历了中部的变化和发展之后,又回归到熟悉的主题上,给人以一种统一和完整的感觉(见结构图2)。

(二)滑音的运用

滑音是左手从一个音向另一个音的滑动,产生音高变化的演奏技巧,在《花儿为什么这样红》的演奏中,巧妙地运用滑音技巧,能够更准确地诠释出浓郁的民族风格和如泣如诉的旋律,在练习滑音时,需要注意一下几点:

1. 音准的把握:虽然在演奏滑音时会产生音高的变化,但音准也是至关重要的。演奏者要有敏锐的音准辨别能力,注意左手的触弦点和触弦力度以及手型,因为这些因素都能影响到音准,要通过长期有效的训练建立起音准概念。

2. 换把的动作:滑音一般通过换把来实现,这就要求演奏者换把动作要放松、自如,不要忽视音阶、琶音及双音音阶的练习,扎实的换把技巧是熟练演奏滑音的基础。

3. 速度的控制:根据《花儿为什么这样红》这首作品的特点,滑音的速度可有所变化,有时需要缓慢、富有情感的滑音,使音乐更加细腻,与听众产生情感共鸣;有时则可以需要较快的滑音来增添音乐的活力。

4. 手指与小臂的配合:此曲在演奏滑音的部分时,一定要做到手指、手腕和小臂动作的同步,以实现平稳、干净的滑音效果。

滑音需要耐心和细致的练习,逐渐培养出对滑音的感觉和左右手的控制能力,从而更好地诠释《花儿为什么这样红》这首大提琴独奏曲中的滑音部分,为乐曲增添感染力。

(三)拨弦的把握

拨弦,是大提琴演奏中常见的演奏技巧,《花儿为什么这样红》这首乐曲的快板部分,要求演奏者既要用左手拨弦,又要用右手拨弦。因此,加强拨弦技巧的练习,对于丰富演奏的表现力具有极其重要的意义。

左手拨弦时,谱面会标记“+”(见谱例3)。为了确保声音质量,需要用手指的指肚部分与琴弦进行接触。这是因为指肚部分相对较为柔软,能够更好地控制拨弦的力度,避免使用指尖或指甲拨弦而产生的尖锐或刺耳的音色。在拨弦时,要用手指以适当的角度和力度拨动琴弦,使琴弦能够充分振动,产生出清晰、饱满的音色,避免影响旋律的和谐与平衡。

在《花儿为什么这样红》中,右手需要拨奏和弦(见谱例4),这是一个常见的演奏技巧。只有手指与琴弦接触的位置准确,才能控制拨弦的力度,烘托出音乐的气氛,同时要注意拨弦的速度,也是发出好的音色的关键。

另外,这首作品拨弦时要注意节奏,确保节奏的准确才能体现出新疆音乐风格中常见的切分音及附点音符等节奏型的特点,并根据音乐的情感走向,适当强调一些重要的音符,增强音乐的感染力。因此,在练习时,要专门针对切分音、附点音符等节奏进行练习,使用节拍器,逐渐适应并准确地把握这些复杂的节奏,并且用不同的力度练习,感受力度变化对音乐的影响,以确保在演奏《花儿为什么这样红》时能够准确表达作品的民族特性。

(四)装饰音的控制

装饰音是用来装饰旋律的小音符及某些代替旋律的特别的演奏技巧,常见的装饰音有倚音、波音、回音、颤音等,在《花儿为什么这样红》的快板部分,作曲家巧妙地运用了大量的装饰音,其中最为显著的就是回音与颤音的结合。这种结合不仅为旋律增添了丰富的色彩,还使得整首曲子在听觉上更具灵动性和吸引力。

作为一种常见的装饰音,其特点是在主要音之后出现短暂的回音效果,使得主要音听起来更加饱满和立体。在《花儿为什么这样红》的快板中,回音的运用恰到好处(见谱例5),使得旋律在推进中带有一种回荡的感觉,仿佛花儿在微风中轻轻摇曳,散发出迷人的芬芳。

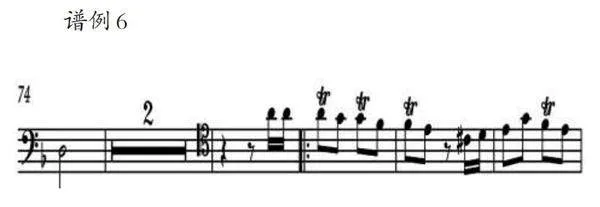

颤音则是一种更为细腻和精致的装饰音。它通过主要音和上方邻音快速均匀地交替出现,为旋律增加了波动感。在本曲中,颤音的出现使得旋律更加活泼和生动(见谱例6)。

在练习装饰音的过程中,手指的灵活性无疑是决定演奏质量的关键要素。特别是演奏快板部分时,左手必须能够迅速、清晰地换指,产生短促而干净的声音,以确保旋律的流畅性和表现力。因此,演奏者在日常的基本功训练中必须格外关注左手手指的训练。首先,通过练习曲对手指的独立性进行重点练习,加强手指力量;第二,对手指的灵活性进行强化训练。演奏者可以在保持正确手型的基础上,有针对性地安排一些换指练习来提高手指力量转移的速度,在完成这些练习之后,演奏者的手指会变得更加灵活有力,能够更自如地应对各种复杂的旋律变化,为演奏出清晰灵动的装饰音打下扎实的基础。

本文对演奏中国大提琴作品的技法进行了深入细致的研究,通过两首具有代表性作品的实践与分析,对中国大提琴作品中的演奏技法所表现出来的独特魅力有了进一步的认识。演奏技法既是技术的体现,又是情感表达的重要方式。只有真正将精湛的演奏技术与对作品的深刻理解相结合,才能诠释出中国大提琴作品的艺术魅力。

希望本文能够为大提琴演奏者提供参考与帮助,并促进中国大提琴艺术的蓬勃发展,在世界音乐舞台上绽放出更多优秀的中国大提琴作品。

本文系沈阳音乐学院2021-2022年度院级科研项目(2021-2022YLY24)的研究成果。

参考文献:

[1]吕冰夏:《基于两首名作的中国大提琴民族化发展思考》,《艺术教育》 2024年第1期。

[2]刘欣欣:《中国大提琴民族化探究——以王连三作品〈盲女〉为例》,《名家名作》2023年第36期。

[3]仲秋:《大提琴与中国音乐文化的有效融合路径探寻》,《中国民族博览》2023年第15期。

[4]段月艺、陈雷:《大提琴演奏风格“民族化”的高校传承发展道路探讨》,《成才》2023年第11期。

梁冬梅 沈阳音乐学院副教授

(责任编辑 于洋)