书籍型文创对“非遗”文化的独特推介

摘要:非物质文化遗产在中国优秀的传统文化中扮演着至关重要的角色,被视作中华文明的瑰宝,承载着丰富的传统知识、技能和价值观念。本文主要从立体书对非遗文化的宣传价值进行研究并结合创新应用实践探析其创新策略,从而促进传统与现代社会的融合。

关键词:立体书;草把龙;非遗;清潭村

非物质遗产包括传统技艺、表演艺术、口述传统、民俗习俗等,是中华民族历史和文化的重要组成部分。保护和传承非遗文化对于维护中华文明的连续性和稳定性至关重要,通过传承和弘扬非遗文化,激发人们对传统文化的热爱和尊重,推动文化多样性的发展,为构建和谐社会、实现文化繁荣与共享有着重要意义。

随着现代化进程的加速,科技的迅速发展,多数年轻人会将关注点放在网络世界,较少地关注传统非遗文化。许多非遗文化面临着失传的风险,部分非遗文化仅依靠口头相传和传承人相传,然而,随着老一辈传承人逐渐老龄化,年轻一代对传统工艺的兴趣和参与度较低,传承人断层和老龄化等问题使得非遗文化的宣传和发展显得尤为迫切和必要。

一、图像时代背景下弘扬非遗文化的急迫性

对于如何运用立体书这个载体,以广西传统非遗民族草把龙为例,探析如何促进非遗文化的宣传和发展,那么,我们需要了解这三者的定义。

非遗文化,全称指非物质文化遗产。在联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》中,“非物质文化遗产”指被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成片面的各种社会实践、观念表述、表现形式、学识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所等。

宜州草把龙习俗已被列入非物质文化遗产。舞“草把龙”是宜州区清潭村在重阳节的重要活动。草龙也称“草把龙”,是当地群众用丰收的稻谷的稻草,按照传统的习俗,用草把扎制成九节龙身,在每年的农历九月初九夜晚,燃放鞭炮,舞动草龙,“草把龙”忽高忽低、花样迭出,形成一条奔腾的火龙,把节庆气氛推向高潮,世代相传,有近千年的历史[1]。

而关于立体书这一概念的定义,国外通常使用“pop-upbook”,翻译为“弹起式书籍”。早在1932年,美国纽约蓝丝带出版社就已经使用这一概念并将其注册为商标。立体书这一概念就是由“pop-upbook”翻译而来的。虽然弹起是立体书的形态表现,但是拉、转和翻也是立体书常见的表现形式。因此,后来美国立体书协会的发起人、知名立体书专家安·蒙塔纳罗便主张使用“可动书”这一词汇来统称立体书。但“可动书”对于“立体书”一词,并没有被大众所接受,后只在欧美部分学术界和收藏界所使用。

综上所述,本文所探索的立体书是通过创新立体结构,打破传统平面纸媒形式,赋予书籍更多元化和趣味性。这种创新不仅提升阅读体验,还激发读者探索的兴趣,增强互动性,促进知识传播与学习。利用立体设计,书籍将以更生动、富有创意的形式呈现,使阅读体验更立体和多样化[2]。

二、弘扬非遗文化创新推介的现实意义

首先,有利于扩展非遗市场。当前,传统非物质文化的传播和发展备受人们关注。结合立体书与非遗文化,不仅可以扩大非遗文化的市场影响力,还能够提供更具趣味性的体验。通过夯实立体书的形式,可以将非遗文化的精髓呈现在读者面前,让人们在阅读的过程中深入了解非遗文化的传统和价值。通过结合立体书与非遗文化,我们可以为非遗文化的传承和创新开辟新的道路,让更多人亲身感受和体验非遗文化的魅力,推动非遗文化在当代社会的传播和发展[3]。

其次,能够传承非遗技艺。非遗文化如何发展?在根源上,要对传统非遗文化进行传承,先有传承再有发展,对非遗文化的传承,不仅是文化内容的传承,而且也是工艺的延续。

广西清潭草把龙,是广西河池市宜州区清潭街祖祖辈辈村民流传下的一项民俗活动。从选材到制作都具有较为复杂的工艺流程。首先,在选材上,“草把龙”的材料选用干稻草和竹条,选择硬度高、韧性强的稻草,以干稻草塑形,竹条进行定型。其次,在草把龙的制作工艺上,主要分为龙珠、龙头、龙心、龙身和龙尾五个部分,将这五个部分分别制作完成后再进行组装,在制作过程中,主要采用编、织、镶、绕、缠等十多种技法,其中龙头以精致刻画以传神,从而使草把龙整体形态更生动,给人以鲜活的感受。最后,在展演形式上,主要分为四个部分循序进行。舞草把龙仪式不仅表示清潭村民对未来生活的美好愿景,而且表达了清潭村民对传统文化习俗的传承和精神文化的积淀[4]。

总的来说,非物质文化遗产的传承,不仅延续了文化的精髓,更传承了技艺的智慧。这不仅是历史的传承,也是民族情感的传达,是人类智慧的宝库,承载了文化与技艺的传承与发展。

除此之外,增强文化自信,弘扬传统文化也至关重要。非物质文化遗产的传承,除了技艺的传承外,还涵盖了文化的传承。它是历史传统的延续,承载着文化的精髓,传达着民族的情感,保护和传承着人类智慧的瑰宝。

因此,利用立体书的立体结构和趣味性的特征表现,通过立体书来表现非遗文化,传承非遗文化,可以让读者深入了解,追溯非遗文化的根源,增强读者的文化自信。通过立体书这一文化载体,传递非遗文化,增强文化认同感和民族自豪感。同时,培养人们对非遗文化的兴趣和热爱,从而推动非遗文化的传承和发展。

三、书籍型文创创新推介非遗文化的学术价值

目前,立体书成为非遗文化传承与发展的新媒介,给非遗文化的传播和发展带来了独特的发展机遇。“立体书是一种利用书页开合或加入机关使其形成三维结构或动态展示的纸艺书籍,简言之,立体书是除了文字和插图外,还包含机关、道具、立体模型、特殊纸张等的装订、组装和发行的书籍。[5]”通过其立体结构,读者能更直观地感受非遗文化,增添了趣味性,让人仿佛置身其中。这种结合不仅丰富了非遗文化的呈现形式,而且为其传承和发展提供了新的平台。

第一,塑造角色特征。塑造人物特色对非遗文化的传承具有多方面意义。一方面,将人物角色与非遗文化的故事情节相结合,塑造人物特色,能够使读者身临其境故事情节中,引发读者的共鸣,激发读者的阅读兴趣。另一方面,通过立体书这一传播载体来表现非遗文化,能够扩展非遗文化的传播群体,使非遗文化的内涵、技艺等相关内容更加简单易懂和有趣。

其中,以广西清潭草把龙传统非遗民俗为例,在立体书中,关于故事梗概和角色塑造过程中,主要拟定了老者、小女孩“绣绣”和草把龙三个角色。其一,壮族小女孩“绣绣”,其性格内向、善良并乐于助人,受家庭环境的影响,从小便对医学知识耳濡目染。在绘本内容中,老者告诉了小女孩“绣绣”关于广西清潭草把龙的传说。其二,贯穿全文脉络的龙,书生舞动草把龙。其三,老者。在角色特征设定中,老者含有智慧、慈祥的特点,身着蓝色长衫,以须发白色,行动不便来刻画老者形象[6]。

第二,丰富形式要素。形式要素是画面至关重要的呈现。通过对画面肌理、线条、空间和色彩的把握,营造出多元化的画面。在画面肌理效果刻画中,主要采用水墨笔刷和水彩笔刷工具,线条笔触细腻,过渡柔和,使画面呈现出独特的质感。与此同时,线条粗细、曲直的灵动变化,赋予画面以独特的质感。色彩的搭配和运用是画面形式要素中最为关键的部分。通过邻近色的运用,以及色彩饱和度的调整,可以有效地营造画面氛围。

在空间结构上,如图1所示,主要运用前实后虚,前紧后疏的效果,近实远虚,使读者有身临其境之感,增强读者的阅读感受。如图2所示,画面整体采用了绿色的邻近色作为主色调,物体间的明暗色彩过渡流畅自然,色彩饱和度较低,这使得读者在阅读时能够保持内心的平静。同时,叶子和河流之间的分割线模糊,增强了画面的整体性。总之,通过在画面肌理、线条、空间、色彩和光影等方面的精心处理,可以丰富画面的形式要素,使作品呈现出更加多元化和富有表现力的效果。

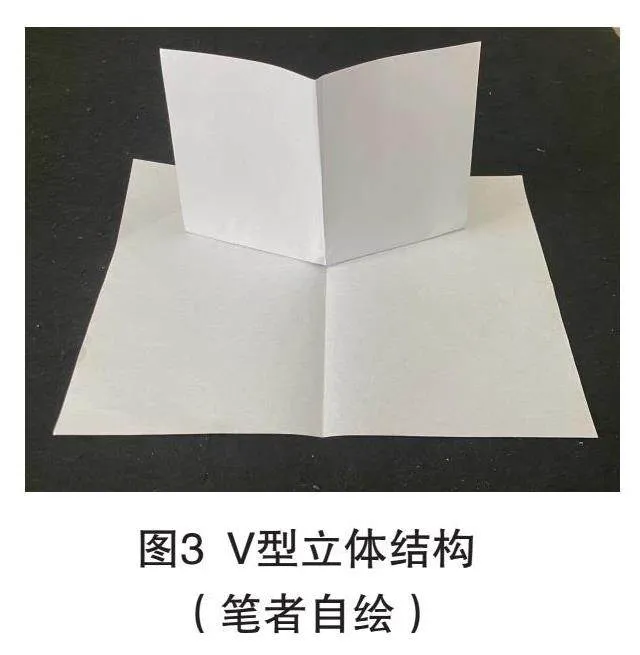

第三,采用多元立体结构,即精心设计的拉伸延长页、立体人物和山川等。V型结构是立体书制作中最基本的结构之一,也是最常用的结构。它通过剪裁素材并将其以一定角度粘贴,使内容垂直于书本内页,从而达到最终想要的立体效果[7]。我们能够通过V型结构,如图3所示,细致地刻画出山峦的重岩叠嶂,能够凸显视觉上的前后层次关系,描绘出画面的立体感。相较于平面书籍,立体结构设计不仅提升了读者的阅读体验,还增加了互动性和趣味性。

通过塑造角色特征和丰富形式要素,立体书能够使读者更加深入地了解非遗文化,增强文化认同感和民族自豪感。立体书的多元立体结构为非遗文化的传承提供了新的平台和视角,通过其独特的表现形式,为非遗文化的保护和传播注入新的活力。

四、结束语

广西清潭草把龙是一种非物质文化遗产,草把龙的制作和展演过程蕴含着丰富的传统知识和技能,是中华民族文化的重要组成部分。然而,随着现代化进程的加快,这些非遗文化面临着失传的风险,尤其是年轻一代对传统工艺的兴趣和参与度较低。

立体书作为一种创新的传播媒介,能够以立体结构和趣味性的方式展现非遗文化,增强读者的阅读体验和互动性,从而促进非遗文化的传承和发展。通过立体书,可以将非遗文化的精髓以更生动的形式呈现给读者,激发人们对非遗文化的兴趣和热爱。本文以广西清潭草把龙为例,探讨了立体书在非遗文化宣传和发展中的应用价值。立体书不仅能够扩展非遗文化的市场影响力,还能够传承非遗技艺,增强文化自信,弘扬传统文化。

参考文献:

[1]王通,王帅,刘晓宁.儿童立体书的出版新视角——以“偷偷看里面”系列丛书为例[J].出版广角,2020,(03):61-63.

[2]温暖.多感官视阈下立体书设计中的互动性研究[J].时尚设计与工程,2024,(04):60-62.

[3]毕冉,李湘媛.科普类立体书设计中的趣味性研究[J].设计,2020,33(10):141-143.

[4]陈若飞.立体美学的延伸:立体书跨媒介视觉建构现象考察[J].北京印刷学院学报,2023,31(01):64-70.

[5]王愉,辛向阳,刘亚庚.立体书发展与我国出版现状研究[J].北京印刷学院学报,2019,27(12):14-21.

[6]陈泽拱.广西铜鼓铸造工艺知识体系的立体书设计制作研究[D].广西民族大学,2023.

[7]塔瑞涵.面向萨满文化的互动性立体书研究与设计[D].北京邮电大学,2023.

基金项目:广西艺术学院2023年硕士研究生教育创新项目“立体书对非遗文化的宣传发展——以广西清潭草把龙为例”(项目编号:PA20220000000484)。

作者简介:王瑜(1998-),女,安徽淮南人,研究生在读,艺术设计专业,从事出版传媒艺术设计研究;王佳卉(2000-),女,广西永福人,研究生在读,艺术设计专业,从事出版传媒艺术设计研究。