南宁市三江坡乡村博物馆展示设计实践

摘要:南宁市江西镇三江坡(宋村)拥有独特的历史文化与资源。2019年,南宁市人民政府印发《南宁市全域旅游总体规划(2017—2025年)的通知》,指出要将三江坡(宋村)作为大杨美泛景区的重要节点,以三江交汇口、民俗文化为突破点,重点打造邕江源头文化村与滨水养生度假区,充分发挥三江坡(宋村)三江汇聚的独特历史文化与自然资源。鉴于此,本文选取南宁市三江坡(宋村)民俗馆作为实践点,提出对乡村博物馆展示设计的实践探索。

关键词:乡村博物馆;展示设计;乡村振兴计划

党的十九大提出要实施“乡村振兴计划”的战略,并指出战略的核心是乡村文化遗产的传承与保护。2018年9月,《乡村振兴战略规划(2018—2022)》印发,其中专栏10指出“支持有条件的乡村依托古遗址等历史文化资源,建设遗址博物馆……生态(社区)博物馆等”。在政策的指引下各地方开始兴建乡村博物馆,通过建设博物馆的方式来保护乡村地区的传统文化,也让建设乡村博物馆成为实现乡村振兴战略的重要途径之一[1]。

一、乡村博物馆展示功能导向

(一)典藏与陈列

“博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所,对馆藏物品分类管理,为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育的机构、建筑物、地点或者社会公共机构。”博物馆的基本功能就是“典藏与陈列”,乡村博物馆作为博物馆的一个类别,其基本功能也是“典藏与陈列”。不过因为传统博物馆与乡村博物馆宗旨、功能、价值导向和服务对象的不同,两者在典藏与陈列方面也有所区别。乡村博物馆的宗旨是乡村文化遗产的保护与传承,价值导向为文化的传承与发展,一般建立在区县及以下的农村地区,规模较小,一般为小型建筑或由当地建筑改造而成。

(二)体验与教育

博物馆作为一个非营利性机构,以学习、教育为目的,博物馆教育在国外也已经开展了多年,为实现乡村文化遗产的传承与发展就要将乡村博物馆的教育功能作为第一要义。博物馆教育分为线上教育和线下教育。线上教育指的是线上观展,可以利用微信、微博和抖音等传播媒介来展示乡村博物馆,在线上对其展品、民俗文化和传统手工艺等进行全方位的讲解展示。线下教育指的是实地观展,为更好地实现乡村博物馆的线下教育功能,可以与当地的传统手工艺人和专家学者进行合作,开展学术研讨会和手工艺作坊,邀请参观者与专家学者进行专业研讨或参与趣味问答,还可以和手工艺人一起深入学习体验手工艺品制作的全过程,增加观者的体验性与互动性,从理论与实践两个方面加深参与者对乡村文化遗产的理解与认识,从而实现文化的传承与发展[2]。

二、乡村博物馆展示设计原则

(一)以人为本原则

乡村博物馆是为了保护乡土文化而存在的,其根本宗旨就是保护传承乡村文化遗产。文化的价值和内涵要和人结合在一起才有意义,文化的保护传承需要人来完成,而乡村博物馆的服务对象也是人,所以乡村博物馆展示空间的设计应该深入思考参观群众的需求,立足于以人为本的基础上。

三江坡民俗馆的受众群体主要为当地居民、学生、外来游客、致力于本地乡村文化的学者等。由于每个人身份背景、成长经历和受教育程度不同,因此设计者应考虑到不同身份之间的区别,尽量去调整满足不同受众群体的需求。

(二)因地制宜原则

乡村博物馆一般建立在偏离城市中心的农村地区,与城市地区高楼大厦的现代化建筑不同,中国乡村的建筑在不同的地区呈现不同的风貌,其建筑风格、建筑材料、颜色外观和构造方式都有很大的差异。例如,北方农村的红砖水泥房、江南农村的粉墙黛瓦和东南农村地区的吊脚楼。不同的地域环境滋养出了不同的地域文化和民俗风情,因此乡村博物馆的设计要结合当地的具体情况及特色,充分挖掘当地的建筑、风俗文化及手工艺等地域特色,根植于当地的文化土壤来做设计,做到因地制宜。以三江坡为例,当地的特色就是青砖、青瓦的传统民居,在设计时就要在其传统民居的基础上来做加法或减法,不能脱离其地方特色。

(三)公众参与原则

与传统博物馆相比,乡村博物馆建设的位置偏远,规模较小,投入少。在中国的三代生态博物馆建设中,无论是施工还是管理全程都有当地村民参与,只是参与的程度不同。过往的经验告诉我们,公众参与是乡村博物馆的核心,当地的传统手工技艺、民风民俗和耕种文化等都掌握在村民手中,他们是当地文化的主人,可以根据自己的理解去解读当地的乡村文化遗产。因此,在乡村博物馆建设和管理过程中,应该尽量减少官方过多的干预,鼓励更多的村民参与其中,调动其积极性。只有村民真正参与到乡村博物馆的建造与管理中,才能更好地促进乡村文化遗产的保护与传承。公众参与还可以提升村民的文化认同感,增强文化自信。乡村博物馆的知识讲解与传统手工艺展示就可以让当地居民来完成,让观者在和当地居民的交谈中完成信息交流。

三、三江坡民俗馆展示设计实践探索

(一)设计构思

民俗馆作为乡村风貌提升的一部分,其主要目的是宣传教育、保护与传承农村文化遗产,所以整个改造设计肯定是要以延续和保护乡土文化为基础。在设计主题上要紧扣乡土这个概念,展现当地乡土风情。笔者在设计中保留并提取了当地古民居的建筑结构、形式与材料,将其运用到了民俗馆展示设计中。

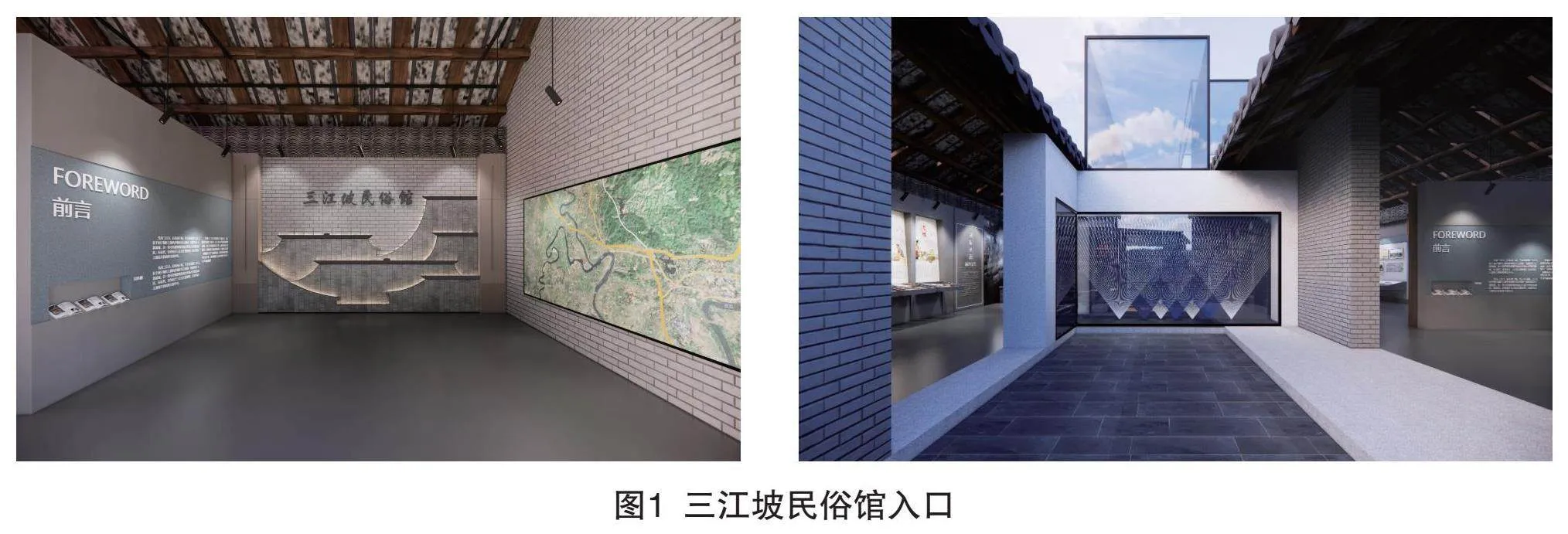

该民俗馆以“生长与新生”为设计理念,一是希望通过此次设计以博物馆展示的方式让更多的人了解农村文化遗产,将乡村地区的传统习俗文化、手工艺、民风民俗、农耕文化等文化遗产传承下去并发扬光大,让农村文化遗产在当代焕发新生。二是对三江坡民俗馆的改造打破了过去修旧如旧的观念,也不是修旧如新,而是提出在遵循历史发展脉络的同时,将现代展示设计的观念与需求置入博物馆展示空间,重新梳理组织其功能关系与人流动线,通过新材料、新技术与传统设计材料、手法的结合,达到传统与现代的交融共生,希望使传统建筑打破“千城一面”的现象,在新时代焕发新生。在此次改造中,笔者利用入口庭院处的空间与新材料,让与旧建筑相关联的新建筑从庭院中“生长”出来,使新旧建筑融合共生,也预示着传统与现代设计观念的融合,希望以当代的表达方式向传统致敬,让老建筑在新时代焕发新生。

(二)三江坡民俗馆展示设计中的应用体现

“生长与新生”其本质就是新时代、新理念、新建筑和“旧”时代、传统理念、旧建筑之间的新与旧的碰撞。为了更好地表达“生长与新生”的设计理念,笔者主要是从当地的地域元素、本土材料、传统的建筑形式、新材料、新手法和新技术等几个方面来着手设计,以地域元素、本土材料和传统建筑形式来表达设计理念中“旧”的部分,以新材料、新手法和新技术来传达设计理念中“新”的部分。通过现代化的设计手法与技术使“新”与“旧”进行融合共生,让老建筑在新时代焕发新生。

1.地域元素的分析与提取

在设计时为了使民俗馆建筑与室内空间的整体风格尽量与三江坡传统风貌相一致,笔者对当地的传统民居建筑进行了分析与提取。在空间造型上保留并提取了当地明清古建筑的坡屋顶造型及屋顶木构架结构,并将坡屋顶造型进行简化与分解,转化成具有空间装饰作用的造型,最终将此造型用在了展厅序厅的背景墙面上。在造型上,笔者还采用了当地传统手工艺中的土法织锦,提取当地织锦中最常用的白色和蓝色锦线,使用新的表达手法将锦线通过重新排列组合成放射状,放置在入口新建建筑的墙体内,预示着新建筑从老建筑内部生根、发芽(见图1)。

在空间色彩与材质上也是从当地的传统民居中提取,当地的古民居一般使用青砖、青瓦和木材料,建筑墙面也多为清水墙。所以笔者在设计时特意选取了这些本土材料作为建筑修建材料的首选。在色彩的使用上,主要以青砖、青瓦和木材料的灰色与木色系为主。灰色与木色系不仅能与三江坡的整体风貌相统一,还能够很好地衬托民俗馆内的展品,具有沉稳、大气的特点,且与当地的整体色调相统一。

2.新型材料的运用

为了更好地贯彻“生长与新生”的设计理念,在设计中不仅采用了三江坡传统民居中的青砖、青瓦和木材等“旧”材料,还采用了现代的微水泥、木包钢、太空板和低辐射镀膜玻璃等新型材料,希望这些旧材料与新材料的碰撞,能够展现传统与现代的融合之美,让传统建筑具有现代时尚感,使其获得新生。新材料的运用不仅使传统建筑更具生命力,还使民俗馆更加耐用且环保节能。

3.多媒体技术的运用

(1)数字互动长卷

在展馆序厅的入口处设置了一个长4.6米、高1.8米数字互动长卷,通过运用多媒体技术使这幅长卷能够呈现出三江坡从建村到现在600年历史的一个风貌变化景象。观众可以通过点击长卷进行互动,在点击时会出现水波纹波动并且可以观看局部区域的变化情况。这样的一种形式不仅可以调动观众的兴趣提升参与感,还可以让观众对三江坡的历史文化有了更深刻的认识。

(2)数字导览系统

笔者在展馆的多个地点都配备了数字导览设备,通过双手点击、移动、拉伸设备的显示屏,可以播放音频、互动游戏、查看展品详情、三维立体图像等,可以让观者更加深入地了解每一件展品背后的故事。

(3)数字沙盘

在村史村情展区与农耕文化展区的过渡区间,笔者设置了一个嵌在墙面的数字沙盘,将触摸屏、影像技术、灯光和实体沙盘相融合,使其具有多媒体交互功能。可以将镇江楼遗址、汉代遗址等被毁坏的历史遗迹通过科技手段还原并展现出来,参观者可以通过触摸屏选择想要展示的内容(见图2)。

四、场景复原营造地域气氛

为了更好地展现当地的民俗风情,为观众呈现三江坡的独特魅力,笔者通过场景复原的形式在农耕文化区还原了一处三江坡农家院落,再现了当时的农家场景。在传统手工艺展区还原了一处宋家米酒酒坊,通过场景化的方式为观众更加生动形象地展示了南宁市非物质文化遗产——宋家米酒的酿造过程,在这里参观者还可以跟着当地的居民学习酿酒技艺,真实地再现了当地的民俗风情。

五、结束语

乡村博物馆作为面向农民、农村的非营利性教育机构,在逐步缩小城乡之间建设、经济、教育差异和保护与传承乡村文化遗产方面有着重要的作用。但目前关于乡村博物馆展示设计领域的研究较少,在此背景下本文探讨了乡村博物馆展示空间的设计问题,笔者以三江坡民俗馆展示设计为实践例证,并总结得到几点乡村博物馆的展示空间设计策略与方法供大家探讨。希望能发挥博物馆展示的教育功能,将乡村文化更好地展现给观众,起到保护与传承乡村文化遗产的作用。

参考文献:

[1]中华人民共和国人民政府.中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022)》[EB/OL].[2018-09-26].http://www.gov.cn/zhengce/2018-09/26/content_5325534.htm.

[2]徐欣云.乡村博物馆的界定及社会价值研究[C].国博物馆协会博物馆学专业委员会2016年“博物馆的社会价值研究”学术研讨会论文集,北京:中国书店,2016.

作者简介:廉静静(1996-),女,河南商丘人,硕士研究生,助教,从事艺术设计研究。