“新医科”背景下“药理学”课程新模式的探索与实践

摘要:以人工智能为代表的科技进步推动医学教育向“学科交叉、创新融合”的模式转变,本文从当前中国高等医学教育现状和实现健康中国战略的需求出发,深度思考基于“人工智能+医学”的创新课程体系,探索在“药理学”课程中增加纳米医学模块。本文通过介绍当前经典药物的纳米剂型最新研究进展来提高学生学习兴趣、拓展思维、培养科研意识,并促进药理学与其他知识的交融,为打造高端动态的智能医学奠定基础。

关键词:新医科;药理学;纳米医学;课程新模式

伴随健康中国战略的提出,传统医学教育模式受到信息革命深刻地冲击。在此背景下,国务院发文强调要把医学教育摆在优先发展的重要位置,以“新医科”建设为契机,建设创新体制机制,培养各种不同的医学人才并全面提高医学人才的培养质量,为保证健康中国建设、提升国民身体素质打下坚实的保障基础[12]。由此,医学相关专业学生的培养模式由传统的“生物医学为主要支撑的医学模式”向“新医科”模式的“医文、医理、医工、医X等交叉学科为支撑的医学模式”转变,国务院发文强调要把医学教育摆在优先发展的重要位置[35]。这种模式要求医学相关专业教师在讲授医学基础知识的同时关注与医学相关的其他学科领域,在教学过程中能够良好地将医学知识与其他相关学科领域结合,实现医学基础知识与其他学科最先进的知识理论深层融合,并在授课过程中根据生源、地域、客观环境、实际需求、实施措施等方面进行调整、改进,促进其成为更加适合健康管理、疾病诊断及治疗的新型医学体系。

一、“新医科”教育及其特点

“新医科”教育强调“学科交叉、创新融合”的人才培养模式[68]。随着科学技术的进步和社会经济水平的发展,医学与工科、理科及文科之间的关系,不再像过去那样没有明确联系,而是强调医学与各其他学科之间的交叉融合、深度结合。现代医学之所以能够飞速发展不仅仅依赖于医学本身的进步,还同时依赖于诸如计算机、生物、数学、材料、化学、物理等多学科的支撑发展。因此,“新医科”教育模式下所培养出的医学人才也不再是只注重于医学相关知识体系的单一化人才,而应当是能够做到将各学科先进知识进行深度交叉融合的复合型人才。

与医学相融合的各学科中,相对来讲人工智能、大数据对医学科学影响较大,同时也为医学科学发展带来新的机遇与新的挑战。其中“人工智能+医学”是一个全新的专业结构,可根据培养后的人才的应用需求向云计算、机器学习、脑认知、纳米技术等方向倾斜[912]。在这方面,上海交通大学医学院已率先试点做出表率,医学院招收医学博士的来源不再是单一地从医学硕士中筛选,而是从一部分综合性大学选取优秀的理工科毕业生跨专业攻读医学博士学位。那么在这种专业结构模式下,建立基于“人工智能+医学”的创新型课程体系显得迫在眉睫。

二、“药理学”课程体系现状

“药理学”作为医学生的核心课程之一,是基础医学与临床医学的桥梁学科,其在医学生成长及其职业生涯中扮演着重要角色。首先,通过药理学知识的学习,医学生能够了解临床合理用药的重要性及必要性;其次,在医学生职业生涯中药理学专业知识能够为临床防治疾病提供重要的理论支撑。近年来,随着我校的不断发展和教学水平的提高,药理学授课范围不断扩大。目前涉及的主要院系及专业有各临床学院(临床医学、麻醉学、影像学、儿科学、精神医学、全科医学)、药学院(药学、中药学、制药工程)、生物工程学院(检验学)、公共卫生与健康学院(健康服务与管理)、口腔医学院(口腔医学)、护理学院(护理学、涉外护理学)、国际学院(留学生临床医学)等。

当前我校的“药理学”课程所涉及的学生层次众多、学生基础水平不尽相同,因此,当前的教学模式主要以培养学生基础能力为主要目标。根据不同专业、不同水平的学生特点,“药理学”课程主要分为三大类:针对护理、检验、健康服务与管理专业学生的“药理学”课程;针对临床、麻醉、影像、口腔等专业学生的“药理学”课程;针对留学生的“药理学”课程。以上三类“药理学”课程采用不同的教材作为授课基本参考,授课形式基本类似,但同时又根据学生特点的不同采取的具体教学手段及课堂互动模式或考核方法有所差别。如针对临床、麻醉、影像、口腔等专业学生的“药理学”课程,由于前期基础医学相关课程知识体系已基本建立、对于药理学相关知识能够进一步深入理解,因此,在授课过程中主要采用启发式的教学,在课堂中通过相关病例引入本节所学知识,向学生详细讲解相关内容并在课堂中及时检测学生学习效率及对知识掌握的熟练程度,最后通过所学内容解决课堂开始时的病例。针对留学生的“药理学”课程,由于学生主要来自不以汉语为母语的国家,因此留学生的“药理学”课程主要采取英文授课,但其授课模式与本国本科生授课模式不同,主要采取教师辅助学生自主学习的模式。在课堂开始前,相应授课教师会将主要授课知识点预先发送给学生,学生通过预习了解授课内容;同时,给予学生相应上课任务,学生需在课前查找相应知识及资料解决;最后,在课堂教学过程中,在授课教师讲解相关知识点后学生通过分组汇报课前的学习任务。

当前的“药理学”课程体系充分考虑了各类学生特点,针对不同学生制定不同教学大纲并采取不同教学手段、向学生提供充分的教学资源以扩展学生知识面,提高学生学习兴趣。但在教学过程中,依然是以“生物医学为主要支撑的医学模式”为主导,教学重点都集中在医学专业相关知识上,对于其他专业的知识基本没有进入课堂,更不会将其他专业知识与医学相关知识相融合。为了“健康中国”战略的实现,作为连接“健康中国”和“教育强国”两大战略的纽带和交集,高等医学教育面临全新挑战。对未来医师的培养不仅要求帮助医学生建立牢固的专业能力使之成为传统型医学人才,还需要培养医学生将医学与其他学科深度融合、具备创新能力,使之成为新型复合型全面医学人才。

三、构建知识融合的“药理学”课程体系

药理学是传统医学教育体系中衔接基础医学与临床医学的重要学科,旨在阐明药物与机体的相互作用及其作用规律。其主要用以指导临床用药、评价药物疗效、为临床合理用药提供依据,以及为开发新药、发现药物新用途、探索细胞生理生化及病理过程奠定基础,也是生物科学的重要组成部分。但传统医学教育体系中的“药理学”课程往往偏重于对药理作用、临床应用及在临床应用过程中的不良反应的教学,缺少与其他学科的融合。在“新医科”背景下,在“药理学”课程中增加“人工智能模块”显得尤为重要。前文提到,云计算、机器学习、脑认知、纳米医学是目前调整“新医科+人工智能”专业结构的重要方向。

“纳米医学模块”对药理学教学有重要意义。纳米医学是研究纳米维度的材料在生物医学领域应用的科学,如采用纳米级别的微小颗粒作为药物或其他检查试剂的载体在临床疾病诊断和治疗过程中发挥作用[1314],其在改良药物代谢动力学、改善药物靶向性及减轻药物不良反应等方面有重要作用。纳米药物和传统药物相比具有更好的靶向性、更好的生物利用度和更强的生物相容性,因此,当前纳米药物的相关研究热点主要在于不断探索新型的纳米制剂或将原有疗效确切的药物改变其剂型使其在临床治疗过程中发挥更好的治疗效果。很多经典药物如阿司匹林、二甲双胍等均可以制备为纳米剂型,以增加其抗炎症、抗肿瘤的治疗作用等[1517]。

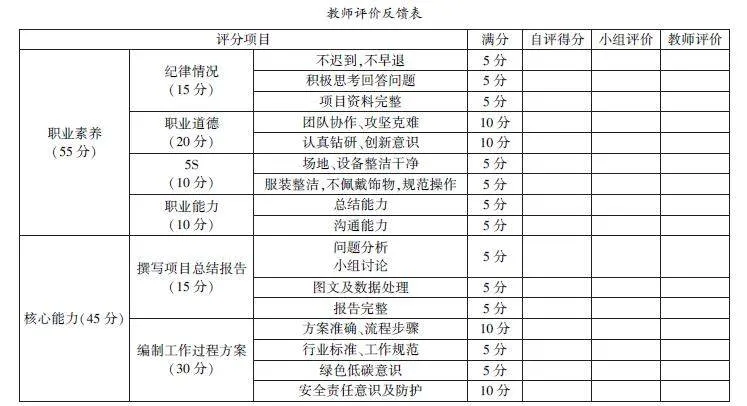

基于以上原因,我们认为在药理学教学过程中可以将纳米医学与药理学进行良好的交叉结合,并能够在药理学教学过程中顺利实施及取得优良的教学效果。为了进一步评判学科交叉融合是否能够顺利进行及当前在校医学生关于学科交叉融合的想法,我们进行了小范围的数据收集(参与问卷调查人数为591人)。在药理学教学过程中我们通过问卷调查的形式询问了学生关于其对纳米医学、纳米药物及学科交叉融合的了解、是否有必要开展学科交叉融合及是否希望在“药理学”课程中加入纳米医学相关知识等。通过对调查问卷结果进行初步统计分析(见下表),我们发现:关于是否有必要在药理学的学习中扩展课外知识及多学科、多角度思维,大约57.5%(340/591)的学生认为很有必要、大约41%(242/591)的学生认为有一定必要、仅仅大约1.5%(9/591)的学生认为没必要;而对于纳米医学很熟悉的学生仅有不到2%(8/591),其余学生仅对此了解一些或者完全不懂;提到纳米药物,大约只有1%(6/591)的学生非常了解,而超过50%的学生对此完全没有概念;仅有大约2%(11/591)的学生对于学科交叉融合有一定认识;通过普及纳米医学及纳米药物的概念及其研究进展与临床意义后,大约90%(531/591)的学生认为有必要在药理学课程中增加纳米医学知识,实现药理学与纳米医学的深度交叉融合。

通过问卷调查的结果我们发现,在当前的药理学教育模式下,虽然学生获取知识的途径众多,但是在众多的学科资源中学生无法分辨应该怎样有效且快速地去了解,甚至熟悉精通能够与医学深度融合的知识点;而学生对于传统医学之外的其他医学相关学科基本没有了解,但是学生期望能够在医学课堂中有教师带领去接触医学外的其他学科知识。因此,构建新型的学科交叉融合的药理学新课程体系迫在眉睫。

通过我们前期的准备工作,我们已经基本拟定了“药理学”新课程体系的实施策略。首先,我们可以从学生较为熟悉的药物入手,如前提到的阿司匹林、二甲双胍等,通过查阅文献向学生展示经典药物为何要进行纳米制剂的改造、纳米剂型改造如何实现、其所搭载的纳米框架如何选定并解释选定的纳米框架其有何优点、改造后的经典药物与原单体药物相比有何优缺点等。从纳米剂型改造的初始需求到纳米制剂的优缺点等各个环节向学生展开详细介绍,一方面有助于学生培养科研思维,另一方面可以在带着问题学习的过程中激发学生课堂热情。交叉融合的“药理学”课程能够有效地拓展教师与学生的创新思维、发散思维,不拘泥于传统的药理学学科思维,能够为未来的“药理学”课程改革提供新的思路和大致方向。其次,纳米医学在药理学中的应用也需要整合高分子化学、有机化学的知识储备,能够促进学生积极探索相关学科、扩大学生知识面。最后,能够深入促进药理学与其他知识的交融,为打造高端动态的智能医学奠定基础。

四、“药理学”课程新模式建设与实践

“新医科”背景下医学人才的培养应跳出医学学科的单一维度,与文科、理科、工科等学科互相交叉,深度融合。在实现传统医学向“新医科”转变的过程中对教师和学生都提出了新的要求。为了确保“新医科”教育模式的有序顺利实现,需要药理学教师做出以下努力。

(一)加强教师队伍的培养

在“新医科”建设背景下,不仅要求教师具有过硬的专业医学素养,还需教师具备各个不同学科之间跨界交互融合的思维。因此,对药理学教师的要求变得更高。首先,能够在药理学课堂中引入纳米医学的理论知识学习;其次,能够指导学生运用理论知识进行纳米药物的合成及初步表征。然而当前高校医学专业教师大多数来自国内外医学院校及医学相关专业,毕业院校及专业相对比较单一,当前传统的医学教育模式使得大部分教师缺乏跨学科交叉、相互协调的能力。因此,在“新医科”课程体系建设过程中的首要任务是建立起能够实现纳米医学与药理学交叉融合的高质量师资队伍,可以优选引进纳米材料相关专业优秀人才。最后,加强青年医学专业教师的培养,构建高效、高水平、高素质的教学、科研及实践平台,为青年医学专业教师的成长与发展提供更多机会,鼓励青年医学专业教师将新理念、新想法、新办法应用到未来医学人才的培养中。

(二)拓展教学资源,增加课堂趣味性

充分利用“互联网+”背景下的多种教学方法,引进各种教学资源如微课、慕课,运用各种教学手段如PBL、TBL等。根据学生及教学模式特点,合理设计药理学的教学环节和教学内容。紧密“药理学”的学科课程特点,通过启发式教学、比较法、病例分析导入法等多种教学手段,搭建“以学生为主体、以问题为基础、以人才培养为导向”的多元化教学模式。相对于简单的灌输式教学,学生对于能够积极互动、能够充分调动学生积极性、增加学生课堂参与感的启发式、案例导入式教学等更感兴趣,因此,在学科交叉融合过程中要更加注重学生感受,进一步提升课堂趣味性,积极调动学生热情,激励学生参与教学过程。

(三)促进纳米医学与药理学的交叉融合

药理学是一门研究药物与机体(包括病原体)相互作用及其作用规律的学科。在药理学的学习过程中不难发现,目前临床上的所有药物在应用过程中都存在一定程度的不良反应,而一部分药物之所以在临床上应用范围较窄恰恰是因为药物的不良反应。那么,如何通过减轻药物的不良反应而扩大药物临床应用范围是药理学应当去研究并解决的问题。而纳米药物可以在一定程度上改善药物在应用过程中的不良反应,扩大药物的使用范围。因此,在“药理学”教学过程中实现纳米医学与药理学的有机融合不仅仅是积极响应国家政策,更是拓宽学生知识面、训练学生科研思维能力的重要手段。

在“新医科”建设的初始阶段,首先,可以选取《药理学》教材中学生相对了解的内容及学生进行纳米医学与药理学学科交叉融合试点,指定新的教学大纲,采用新型教学手段;可以介绍药物的特点及在临床上的应用,进一步了解其在临床应用过程中是否存在一定局限性,引导学生是否能够通过改善药物剂型来解决药物应用过程中的不良反应。其次,通过向学生介绍纳米药物剂型改善的方法和种类引导学生自主思考。最后,可以开设相应的实验课,观察药物剂型改善后其是否在临床应用过程中优点更加明显,同时基本规避其缺点。根据教学过程中遇到的问题及教学成果不断调整教学手段及教学范围,如以糖皮质激素为例,糖皮质激素是具有强大的抗炎及免疫抑制作用,是治疗自身免疫疾病的利器,但是长期大量应用糖皮质激素势必会带来严重的不良反应,严重影响患者的生活。而纳米形态的糖皮质激素能够实现药物的靶向递送,提高药物的选择性,有效减轻其在临床应用过程中的不良反应。从问题出发,以问题为导向实现学科之间的交叉融合,同时启发学生的思考能力。

五、总结

当前全球政治格局、科技形态及安全形势正在发生翻天覆地的变化,各个国家之间的竞争逐渐白热化,这不仅是政治、经济、科技的竞争,更是各种人才的竞争。高等院校是各种不同类型人才培养的主要阵地,“新医科”旨在培养一批高层次的复合型医学人才,从而来应对以人工智能为代表的新技术革命,并且能够运用其所学的各学科知识解决医学领域的前沿问题。

参考文献:

[1]刘莹,喻荣彬,陈峰,等.健康中国战略下新医科的建设任务与发展路径思考[J].中华医学教育杂志,2020,40(09):657661.

[2]唐琳,归航,王辰.健康中国背景下新医科建设工作的再思考[J].国家教育行政学院学报,2024,313(1):5157.

[3]王晗,谢协驹,林英姿.“新医科”理念下独立设置的地方医学院校教育教学改革发展思路探讨[J].中国高等医学教育,2019(12):1314.

[4]程红兵,陈云霞,张毅强,等.新医科背景下应用型医学院校基础医学课程改革探索[J].基础医学教育,2024,26(03):207211.

[5]方兵.推动我国高校人工智能学院“内涵式发展”路径研究:基于“教育、科技、人才”三位一体视角[J].中国高校科技,2024(03):9499.

[6]孙靖靖,刘霞,张秀梅.新医科视域下医学本科生科研素养培养的实施路径[J].锦州医科大学学报(社会科学版),2023,21(06):4043.

[7]王洪才,田芬.“证实规律”与“阐释意义”:人工智能时代教育研究范式的两种旨趣[J].西北师大学报(社会科学版),2021(03):8493.

[8]陈少沛.基于学科交叉融合的应用型创新人才培养机制研究[J].科教文汇:上旬刊,2021(04):12.

[9]高阳,赵沁平,周学东,等.虚拟现实技术在新医科人才培养中的作用及应用现状[J].四川大学学报(医学版),2021,52(02):182187.

[10]李建华,孙丽萍.新医科、新工科背景下“健康数据采集技术”课程建设的实践[J].中国医学教育技术,2021,35(01):5861.

[11]郭旭,靳桂民,范愉,等.未来产业视角下医科院校的机遇和挑战[J].中国科技产业,2024(03):6467.

[12]王方辉,张俊花,张云涛,等.浅谈新医科背景下的医学虚拟仿真教学师资队伍培训[J].基层医学论坛,2024,28(10):46.

[13]范博,刘玉龙,李利平.新医科背景下纳米医学课程教学改革[J].基础医学教育,2022,24(07):485488.

[14]相欣然,李文瑄.“新工科”背景下生物制药专业多学科交叉融合的探索研究:以Fe3O4@SiO2核壳磁性纳米粒子的制备及应用实验为例[J].广东化工,2024,51(05):164167.

[15]梁菊,吴文澜,李国芝.国家自然科学基金项目牵引下研究生科研素养和创新能力的提高:以专业学位课《纳米药物技术》教学改革为例[J].创新创业理论研究与实践,2021,4(22):13.

[16]陈云,曾梅,徐靖鑫.二甲双胍白藜芦醇复合物油包水型纳米乳在体肠吸收及其药代动力学研究[J].中国药科大学学报,2021,52(03):325331.

[17]李睿,刘珍,郭子歌.纯钛表面载阿司匹林微球与聚多巴胺复合涂层促进成骨分化[J].中国组织工程研究,2023,27(03):374379.

基金:湖北医药学院药护学院教研项目“新医科+人工智能”背景下将纳米医学的知识融入药理学课程的实践研究(编号:YHJ2021017)

作者简介:韩宁(1993—),女,汉族,河南南阳人,硕士,讲师,研究方向:药理学新课程体系建设研究。

*通讯作者:李童斐(1988—),男,汉族,湖北十堰人,博士,副教授,研究方向:药理学新课程体系建设研究,纳米医学,肿瘤免疫及抗肿瘤药物药理。