探究平面镜成像的特点

[实验要点]

1. 实验中各器材的目的或作用。

(1)用玻璃板代替平面镜:玻璃板既透光又反射光,人眼在玻璃板前既能看到像,也能看到玻璃板后的物体,从而便于确定像的位置。

(2)选择薄玻璃板的原因:避免产生重影。

(3)茶色(镀膜)玻璃:透过光较少,反射光较多,成像更清楚。

(4)选用两支完全相同蜡烛的原因:便于比较像和物的大小关系。

(5)刻度尺的作用:测量像与物到平面镜的距离。

2. 探究像与物大小关系的操作:将另一支外形相同但未点燃的蜡烛放到玻璃板后像的位置。改变点燃的蜡烛与玻璃板的距离,比较得出像的大小始终不变。

3. 人眼观察的位置:确定像和物的大小关系时,人眼应在玻璃板的前方观察;确定平面镜成像的虚实时,人眼应在玻璃板的后方观察光屏上是否有像。

4. 实验中多次改变点燃的蜡烛的位置目的是寻找普遍规律。在白纸上记录像与蜡烛对应点的位置,接下来的操作:

(1)连接像与蜡烛的对应点,判断连线与镜面是否垂直;

(2)分别测量像点和对应的物点到平面镜的距离,判断是否等距;

(3)将纸沿镜面所在的位置对折,判断对应像点与物点是否关于镜面对称。

5. 像和蜡烛到镜面不等距的原因是:玻璃板有一定厚度,产生重影,不易找准像的位置。减小误差的措施:(1)采用较薄的玻璃板,若用普通玻璃板,在观察到的两个像点中,应选用靠近玻璃板的像点;(2)采用镀膜(增强反射)玻璃板,且将镀膜面面向实验者,避免操作错误。

[能力提升]

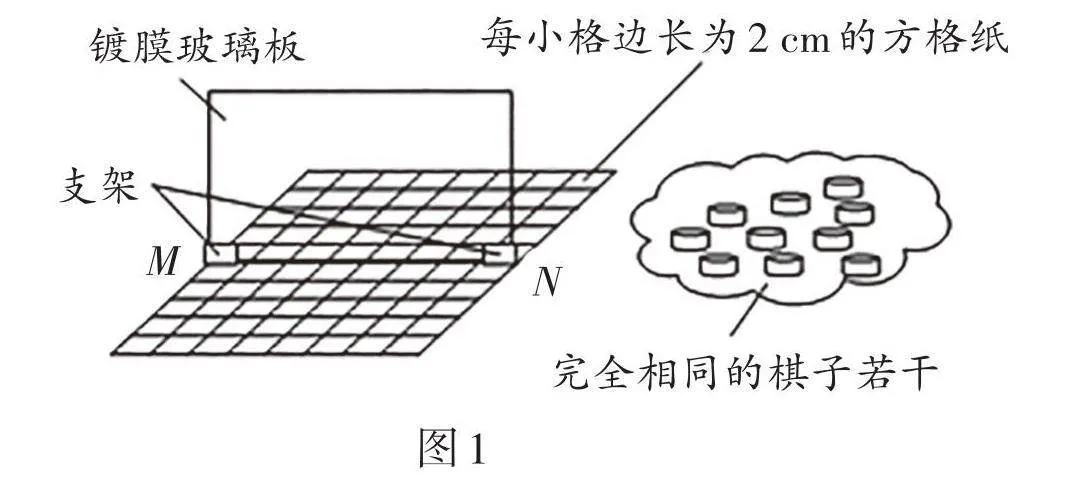

例1 (2024·江西)某同学的爷爷跟着电视节目学习太极拳时,因教练面向观众授课,爷爷总是把左右动作做反。在该同学的建议下,爷爷向后转身,面对墙上镜中的电视画面学习,有效地矫正了动作。为了帮助爷爷明白其中的道理,他利用如图1所示的装置完成了探究平面镜成像特点的实验过程。

【证据】(1)将方格纸平铺在水平桌面上,用镀膜玻璃板作为平面镜__________放置在方格纸上。

(2)将一枚棋子作为物放在镜前两格处,取另一枚棋子在镜后移动,直到它与物的像完全重合,从而确定像的位置,记录此时像与物到镜面的格数。

(3)改变物到镜面的格数,进行多次实验;根据像与物到镜面的格数关系,判断像与物到镜面的__________关系。

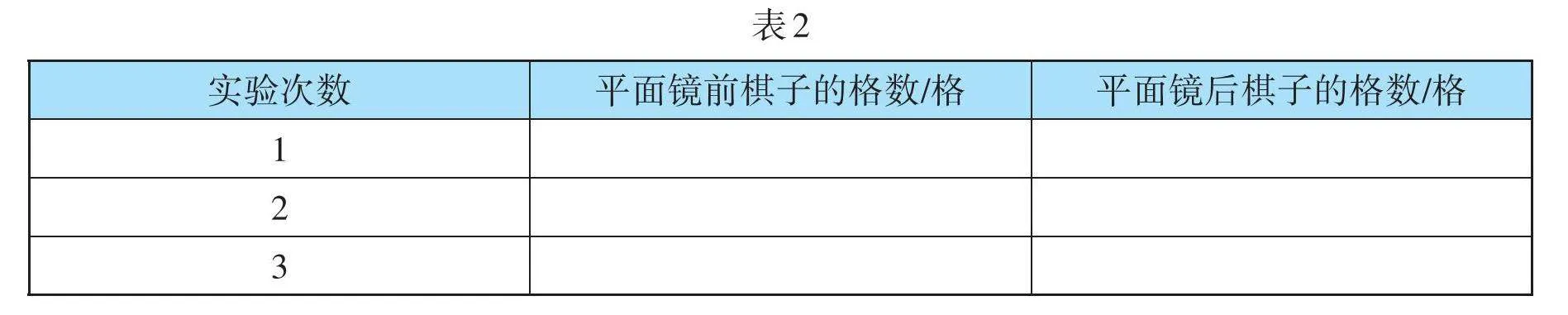

(4)请你画出记录上述实验数据的表格。

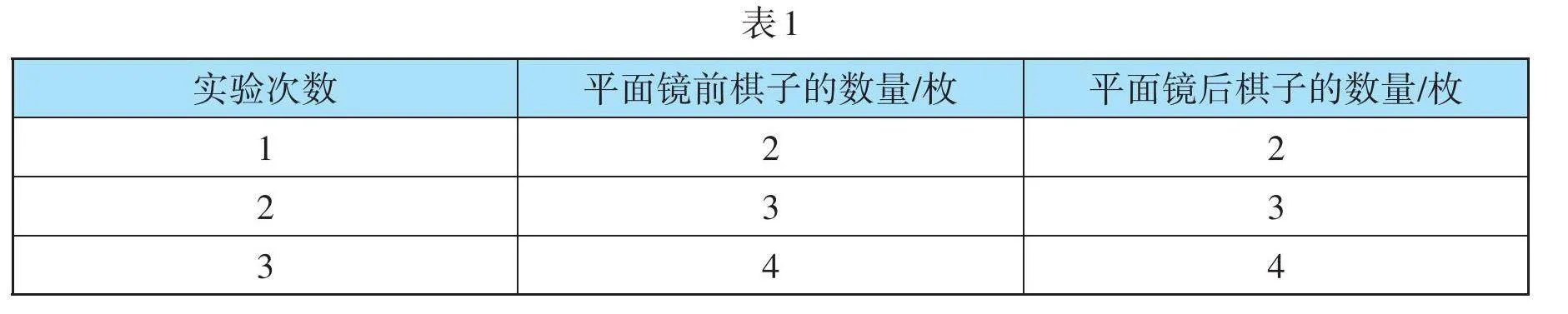

(5)如图2所示为两枚叠放的棋子,将其放在镜前,取数量适当的棋子叠放在镜后并移动位置,直到与镜前棋子的像完全重合,记录此时镜前与镜后棋子的数量。

(6)改变叠放的棋子数量,进行多次实验,记录结果如表1。

【解释】(1)根据表1,每次实验中镜后棋子与镜前棋子的数量相等,且与镜前棋子的像完全重合,可得结论:像与物的大小__________。

(2)借助方格纸可发现,像和物的连线与镜面__________。

【交流】分享完上述实验过程后,根据“像与物关于镜面对称”的特点,该同学与爷爷面对面玩起了“照镜子”的游戏。该同学扮演物举起左手,爷爷扮演镜中的像应举起 手。通过实验和游戏,爷爷明白了用镜子矫正动作的原理。

答案:【证据】(1)竖直 (3)距离 (4)如表2 【解释】(1)相等 (2)垂直 【交流】右

[综合实践]

例2 (2024·辽宁·沈阳二模)在准备物理实验操作考试过程中,某同学利用玻璃板代替平面镜进行了“探究平面镜成像的特点”实验,如图3甲所示。

(1)在水平桌面上铺一张白纸,将玻璃板_______放置在白纸上,沿着玻璃板M面在纸上画一条直线OO′,代表平面镜的位置。

(2)把点燃的蜡烛A放在玻璃板前,拿另一支与蜡烛A外形相同但未点燃的蜡烛B,在玻璃板后移动至某位置时,观察到其与蜡烛A的像完全重合,说明平面镜所成的像与物大小_______,此时蜡烛B的位置视作蜡烛A的像的位置。

(3)移动蜡烛A,多次实验,在白纸上标记下每次蜡烛A、B的位置,并用刻度尺测量它们到OO′的距离,如图3乙所示。该同学发现像与物的位置并没有关于平面镜对称。

①该同学猜想是因为玻璃板较厚,蜡烛A在玻璃板的两个表面分别成像,实验中每次确定像的位置时,错误地将蜡烛B与距离玻璃板_______(填“较远”或“较近”)的像重合,从而造成了不对称的结果。

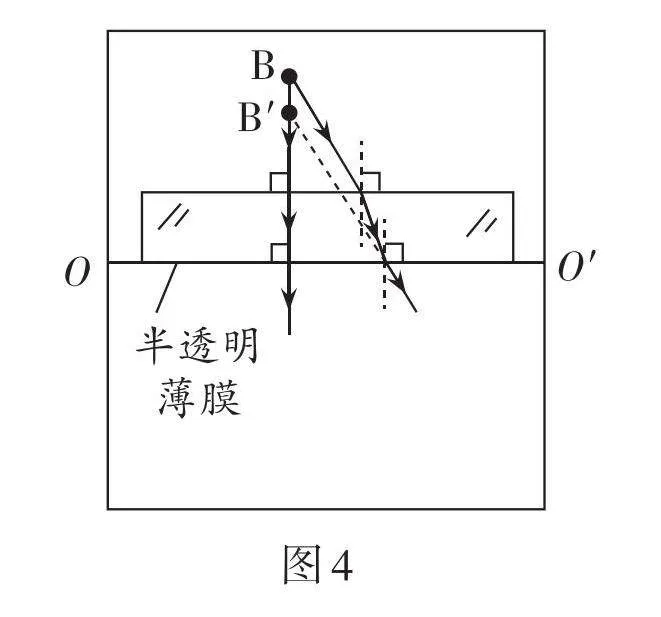

②为了验证该想法是否正确,该同学在玻璃板M面上贴一层半透明薄膜,这样只能看到一个蜡烛A的清晰的像,重复实验,结果发现像与物仍不对称。

③该同学分析该现象的产生可能与光的折射有关。请在图3丙中补全该同学透过玻璃板观察蜡烛B的光路,并标出看到的蜡烛B的位置B′。

④综合上面的现象及分析过程,在实验中确定蜡烛A的像的位置时,由于光的折射,实际是______________完全重合,造成确定像的位置时出现偏差。

答案:(1)竖直 (2)相同 (3)①较远 ③如图4 ④蜡烛B的像与蜡烛A的像

(作者单位:沈阳农业大学附属中学)