“生问课堂”,从“学会”到“会学”

[摘 要] “生问课堂”的目的是让学生从“学会”到“会学”。研究者探讨了开展“生问课堂”教学的策略:课前问,激发学生探究的欲望;课中问,推动教学活动的进展;课后问,延伸学生的学习时空。

[关键词] 生问课堂;学会;会学

“生问课堂”是一种教学模式,其核心在于鼓励学生主动提出问题,让学生以提出的问题为引导,进行深入的学习与探究。在“生问课堂”中,教师不只是知识传授者,还是知识引导者和知识促进者,帮助学生从问题出发构建自己的知识体系。

教师应将“生问课堂”的教学模式应用到小学数学课堂中,引导学生在真实情境中发现和提出有意义的数学问题,并开展数学探究活动。

一、“生问课堂”的重要性

第一,“生问课堂”有助于培养学生的问题意识和质疑精神。在传统的教学模式中,学生往往习惯于被动接受知识,缺乏主动思考和质疑的能力。在“生问课堂”中,教师要鼓励学生提出问题,引导学生从多角度、多层次去思考问题,从而培养学生的批判性思维和创新能力。

第二,“生问课堂”有助于激发学生的学习兴趣和动力。当学生主动参与课堂讨论、提出自己的问题和观点时,他们会更加专注于学习,对知识的理解和掌握会更加深刻。

第三,“生问课堂”有助于促进师生之间的互动和交流。在“生问课堂”中,教师和学生的角色发生了转变,教师不是单向的知识传授者,而是要参与学生的问题的探讨和解决中,这有助于建立更加和谐、平等的师生关系。

第四,“生问课堂”有助于提高学生的自主学习能力。通过鼓励学生主动提问和探究,“生问课堂”能够帮助学生逐步形成自主学习的习惯和能力,为其未来的学习和生活打下坚实的基础。

二、“生问课堂”的教学案例

1. 课前问,激发学生探究的欲望

“课前问”的目的是通过课前提问,教师可以有效引导学生进入学习状态,激发学生的好奇心和求知欲,使他们更加主动地参与课堂学习。教师可以提前告知学生要学习的内容,激发学生的好奇心,促使他们主动思考问题的答案,让他们写下自己预习过程中的问题。

在教学“公倍数和最小公倍数”一课时,笔者提前向学生发放了提问单,了解学生已经知道的和想要知道的数学知识。这样不仅能激发学生探究的欲望,还有助于教师基于学情开展教学。

师:这节课我们要来学习公倍数和最小公倍数。在课前,老师收集了同学们的一些问题,我们一起来看一看:有的同学想知道什么是公倍数和最小公倍数,有的同学想知道怎么找几个数的公倍数和最小公倍数,有的同学问有没有最大公倍数,有的同学在寻找公因数和最大公因数、公倍数和最小公倍数之间的联系与区别。大家从是什么、怎么做、为什么、有什么联系与区别这几个角度提出了各种不同的问题,为大家的问题点赞。我们先来解决第一个问题:什么是公倍数和最小公倍数,你们能举例来说明吗?

生1:比如说我们要找既是2的倍数,又是3的倍数,符合这两个条件的公倍数有6,12,18,24,30,…最小公倍数是6。

师:你能具体说一说你是怎么找到2和3的公倍数的?

生2:我们可以先找到2的倍数有2,4,6,8,10,12,14,…再找到3的倍数有3,6,9,12,15,18,21,24,…最后我们找到既是2的倍数又是3的倍数的公倍数有6,12,18,24,30,…我发现既是2的倍数又是3的倍数的公倍数都是6的倍数,其中最小的公倍数是6。

师:两个数都有的倍数,叫作这两个数的公倍数,最小的那个数就是最小公倍数。

在这个教学片段中,学生在课前预习时提出了数学问题,教师围绕这些问题设计教学活动,这种组织教学活动的方式有助于提高学生的学习效率,使他们更加高效地完成学习任务。

2. 课中问,推动教学活动的进展

“课中问”是学生在课堂中提出问题,能有效推动教学活动的开展,使教学过程更加生动、高效。通过学生在课堂上提问,教师可以迅速了解学生对当前知识点的掌握程度,从而调整教学策略,确保教学活动能够按照预期目标进行。

(1)课中问,问在疑问处

“课中问,问在疑问处”不仅有利于教师针对性地解决学生的疑惑,还能深化学生对知识点的理解,进一步推动教学活动的开展。当学生在学习过程中遇到困惑或疑问时,正是他们思维最活跃、求知欲最强的时刻。此时,教师要敏锐地捕捉学生的疑问,并及时提出问题进行引导,以帮助学生解开困惑和深化对知识点的理解。

比如教学“两位数乘两位数不进位笔算乘法”时,学生在竖式计算24×12时,对竖式感到好奇。于是笔者让学生提出问题,在解决问题中促进他们理解两位数乘两位数不进位笔算乘法的算理和算法。

师:幼儿园购进12箱小南瓜,每箱24个,一共有多少个?同学们,谁能列式计算这个问题?

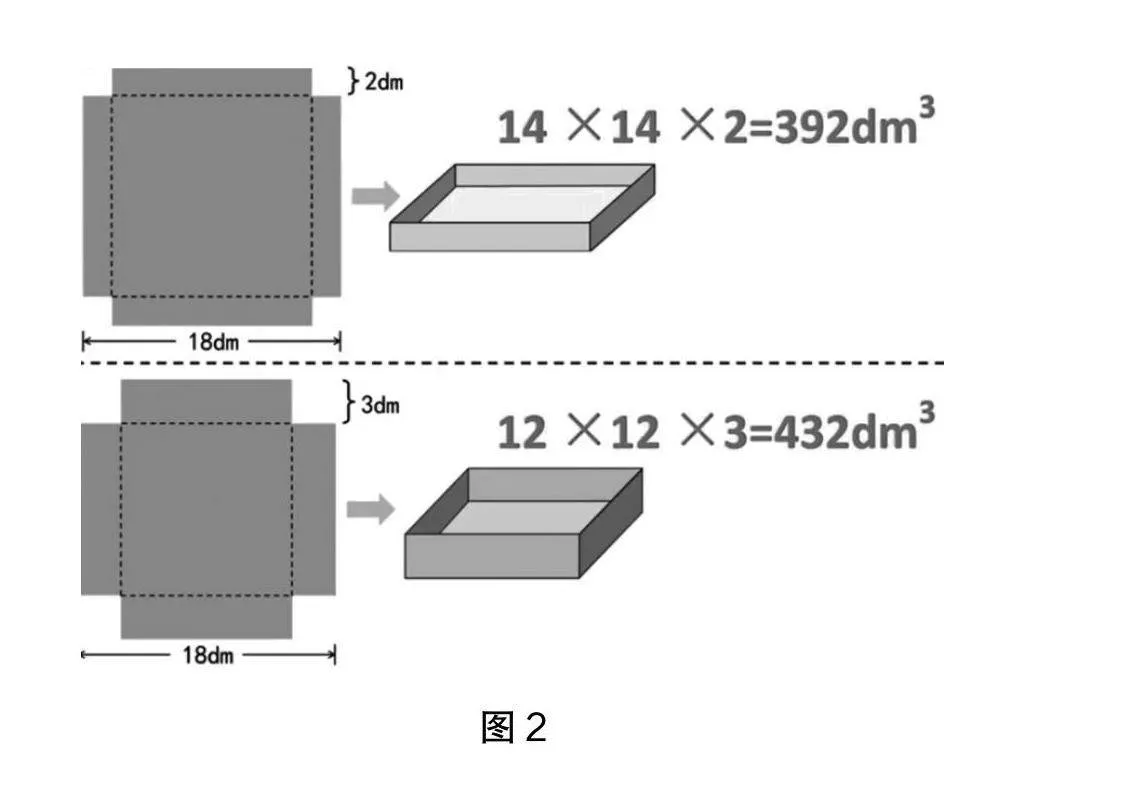

生1:24×12,我们可以用竖式计算(如图1)。

师:同学们,请仔细观察这个乘法竖式,你们有什么想问的吗?

生2:这里的“48”是怎么来的?“24”是怎么来的?“288”是怎么来的?

生3:为什么“24”的个位上要空着?

生4:为什么“48”加“24”等于“288”?

生5:这里的“48”表示什么意思?“24”表示什么意思?“288”表示什么意思?

师:同学们提出了很多有意思的问题。我们一起来看这个乘法竖式,你们知道这里的“48”“24”“288”是怎么得来的吗?

生6:“48”是第一个乘数24乘第二个乘数的个位2,“24”是第一个乘数24乘第二个乘数的十位10,“288”是48加240得到的。

在这个教学片段中,问在疑问处是“生问课堂”的重要环节。当学生在疑问处提出问题时,教师要认真倾听学生的想法和困惑,并给予积极的回应和指导。这样的课堂交流不仅能够针对性地解决学生的疑惑,深化学生对知识的理解,还能够培养学生的问题意识和探究精神,促进师生之间的互动和交流。

(2)课中问,问在比较处

“课中问,问在比较处”是“生问课堂”高效的教学策略。教师可以引导学生深入思考,通过比较不同知识点、概念或现象,发现其中的异同点。通过问在比较处,学生可以清晰地看到这些概念之间的逻辑关系,理解它们如何相互作用,从而加深对知识的理解和记忆,有助于自身形成更加完整、系统的知识体系。

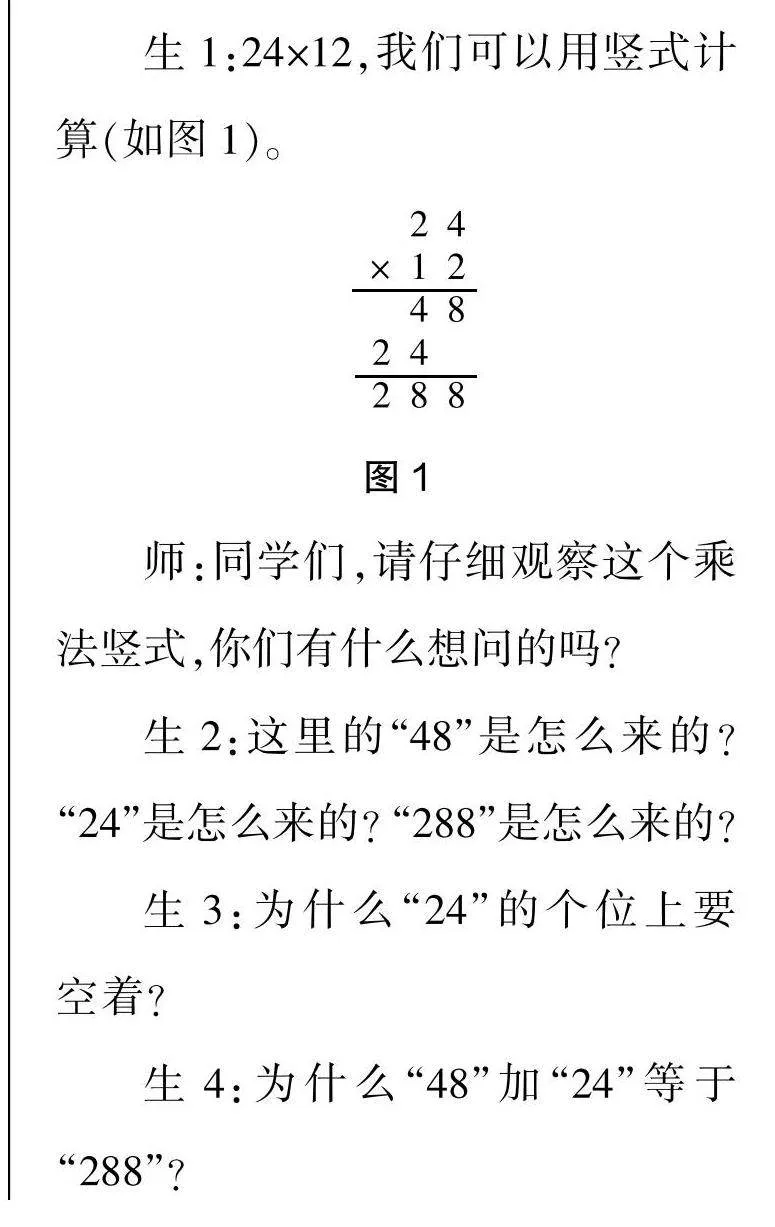

比如教学“长方体和正方体的容积问题”一课时,笔者先引导学生计算一张边长是18分米的正方形,每条边的角落剪去2分米后,制作成的一个长方体的容积;然后引导学生计算同样是边长18分米的正方形,每条边的角落剪去3分米后,制作成的一个长方体的容积。如图2,笔者引导学生比较这两个长方体的容积,并提出自己的猜想。

师:同学们,刚才我们计算了这两个长方体的容积。正方形的边长相同,但是每条边剪去的长度不同,围成的长方体的容积也不同。学到这里,你们有什么问题?

生1:我觉得是不是正方形的边长相同,每条边剪去的长度越长,得到的长方体的容积就会越大?

生2:我想知道正方形边长相同时,怎样围成的长方体的容积最大,怎样围成的长方体的容积最小?

生3:是不是变成正方体的时候,围成的长方体的容积是最大的?

师:刚才同学们提出了很多有价值的数学问题,我们一起来看边长是整数的前提下,算一算怎样围成的长方体的容积最大,怎样围成的长方体的容积最小?

生4:每条边剪去的长度是1,围成的长方体的容积是16×16×1=256;每条边剪去的长度是2,围成的长方体的容积是14×14×2=392;每条边剪去的长度是3,围成的长方体的容积是12×12×3=432;每条边剪去的长度是4,围成的长方体的容积是10×10×4=400;每条边剪去的长度是5,围成的长方体的容积是8×8×5=320;每条边剪去的长度是6,围成的长方体的容积是6×6×6=216;每条边剪去的长度是7,围成的长方体的容积是4×4×7=112;每条边剪去的长度是8,围成的长方体的容积是2×2×8=32。所以当每条边剪去的长度是3时,围成的长方体的容积最大是12×12×3=432。

在这个教学片段中,“课中问,问在比较处”能够激发学生的思维活力。在回答问题的过程中,学生需要调动已有的知识和经验进行积极的思考和探索,以培养思维能力,提升认知水平。

3. 课后问,延伸学生的学习时空

“课后问”的作用不仅在于巩固和检验学生在课堂上的学习成果,更在于延伸学生的学习时空,培养他们的自主学习能力。在课后提问的过程中,教师可以引导学生提出一些具有挑战性和启发性的问题,促使他们进行深入思考和探究。这些问题可以涉及课堂内容的延伸和拓展,也可以与学生的生活实践相结合,进一步拓展他们的知识视野。

比如在教学“圆”的单元起始课后,学生提出很多有关圆的知识的问题,延伸了他们的学习时空。

师:通过今天这节“圆”的单元起始课,你们还想知道有关圆的哪些知识?

生1:我想知道圆和以前学过的三角形、长方形等多边形相比,有什么相同点和不同点?

生2:我想知道圆由哪几部分组成?怎么用圆规画圆?

生3:我想知道圆的周长和面积在哪里?圆的周长和面积是怎么算的?我们怎么推导圆的周长和面积公式?

生4:我想知道圆有哪些特征?

……

在这个教学片段中,通过课后问,教师引导学生将学习延伸到课堂之外,让学生利用课余时间进行自主学习和探究,不仅有助于提高学生的学习效果,还能够培养学生的终身学习能力。

总之,“生问课堂”通过鼓励学生主动提问、参与讨论和深入探究,不仅改变了传统的教学方式,更在深层次上推动了学生从“学会”到“会学”的转变,提升了学生的学习效果。在“生问课堂”上,学生敢于质疑、勇于探索,逐渐形成了自己的思考方式和问题解决策略。教师要不断更新自己的知识体系,提高自己的教学水平,更好地应对学生的提问和挑战,形成教学相长的良好局面。