正视错误 成就精彩

[摘 要] 错误是学生学习过程中的必然产物,是宝贵的学习资源。在教学中,教师要引导学生从不同角度解读错误,找到出现问题的原因,并将其转化为学习资源,让学生在分析错误和改正错误的过程中获得发展。

[关键词] 重视错误;学习资源;教学有效性

众所周知,错误在学生学习过程中不可避免,其中蕴含着丰富的教学资源。在很长一段时间里,教师排斥学生所犯的错误,没有将学生的错误视作有价值的资源。随着教学理念的不断更新,教师对学生的学习过程高度重视,对学生在学习过程中出现的错误越来越重视。就小学数学学科而言,由于数学知识比较抽象,因此学生在学习的过程中总会出现这样或那样的错误,在这些错误的背后体现着学生的思维特点。如果教师能够根据学生的错误去判断学生思维的缺陷,那么后续教学就会更有针对性,数学教学过程也更加高效。因此从这个角度来看,在教学中教师要关注学生的错误,认真分析错因,并适时适度地进行启发和引导,帮助学生厘清问题背后的原因,从而让学生更好地理解知识、应用知识,提高学生的综合学力。

一、宽容错误,提升学习信心

既然错误在学生学习过程中不可避免,那么教师就要引导学生学会接纳错误、宽容错误,让学生从理性的角度去分析错误,从而养成良好的数学情感与态度,拥有克服困难的动力和勇气。在实际教学中,教师为学生提供一个宽松的、自由的学习环境,有利于学生产生创新的激情和迸发创新的灵感,以此释放学生的无限潜能。

在教学中,当学生回答错误或者回答不完整时,教师不应训斥,而要给予引导和鼓励,允许学生重答、再想,并支持学生进行讨论。这样,学生就不会担心回答错误而被教师训斥,也不会担心回答错误而被同学嘲笑。在这样一个自由、宽松、民主的氛围下学习,学生参与课堂的积极性提高了,思维活跃了,数学学习信心提升了。

教师宽容学生的错误,意味着在课堂上允许学生犯错误,将学生的错误作为重要的教学资源。在宽容学生错误时,教师要引导学生接纳自己的错误,让学生认识到在数学学习中出现错误是正常的,每一次出现错误的时候就是提升自己的时候。形成这样的认知,无论是对于教师还是对于学生来说,都有非常积极的意义:对于教师而言,意味着教学的视野更加宽阔,意味着错误跟正确一样在课堂上有着同样的地位;对于学生而言,接纳并宽容自己的错误,有助于更加理性地看待数学学习,提升学习信心。

人们常说“信心比黄金更重要”,其实对于学生的学习而言也是如此。小学生在学习数学的时候,如果对错误的认识不正确,那么每一次出现错误都是对自己的一次打击,会对自己的数学学习形成负面的影响。如果学生能够理性看待学习中出现的错误,那么学生就会视这些错误为机遇,从而提升学习信心。

二、利用错误,培养探究能力

在教学中,只要有学习活动就会有错误发生,教师在宽容学生错误的同时要利用好错误,进而“变废为宝”。当学生暴露错误时,教师不能满足于简单地纠正错误,而要充分地分析出现错误的原因,从根源上消除错误,提升教学品质。此外,错误是教学中不可或缺的探究性资源,教师要引导学生从不同角度审视错误,在纠正错误的过程中提高学生的数学探究能力。

比如,在“平均分”教学后,教师设计了一个问题:把一根木头锯成6段,每锯1段需要4分钟,问锯完这根木头需要几分钟?

问题给出后,部分学生不假思索地说“24分钟”。出现错误后,教师并没有急于评价,而是通过追问的方式让学生继续思考。

师:谁来说一说用“24分钟”锯完的理由。

生1:锯1段4分钟,那么锯成6段就是4×6=24分钟。

师:哦,是吗?请大家动手做一做、画一画,看看有什么发现?

有的学生动手折,有的学生动手画,还有的学生利用列表法分析,很快学生就有了新发现,最终得到正确答案。

在这个教学案例中,当学生出现错误时,教师没有急于更正学生的错误,而是让学生说说自己思考的理由。通过学生的回答可以发现,题目中的“锯成6段”与“锯6次”被学生搞混淆了。发现学生出现错误的原因后,教师仍然没有急着去讲解,而是引导学生去探究,这样做的好处就是学生可以有一个自己发现错误的机会。学生通过动手做一做、画一画,发现错误的原因,会对“平均分”在实际生活中的应用有更加深刻的理解。从发展学生数学核心素养的角度来看,这种由错误延伸出来的探究过程,可以很好地开拓学生的数学眼光和提升学生的数学思维,从而有效培养学生的探究能力。在教学中,教师要合理地利用错误,鼓励学生采用多种方式参与探究活动,通过探究不仅能让学生找到正确答案和形成正确认识,而且能帮助学生积累活动经验和提升数学探究能力。

三、捕捉错误,激活创新思维

创新思维是指学生在原有知识和经验的基础上,为了实现既定目标而用一种独特的、新颖的、有意义的思维方式来解决问题。创新思维并不是高不可攀,它蕴含在学生日常的学习活动中,错误就是一种尝试、一种创新。对于学生的这些错误,教师不要急于纠正,而是要充分展示学生的思维过程,并鼓励学生多角度、全方位地审视自己的学习过程,充分挖掘错误中的创新因素,通过有效的启发和引导帮助学生突破思维障碍,激活学生的创新思维。课堂活动的主体是学生,个体差异是客观存在的,因此学生在学习中难免会发生这样或那样的错误,教学中教师要及时捕捉学生的错误,将其转化为激发学生思维活力的内驱力。

比如,学习“厘米”之后,教师让学生用直尺量自己身边的物品。从课堂反馈来看,大多数学生可以根据教师讲授的方法完成正确测量,不过也有个别学生“突发奇想”:在测量铅笔时,学生并没有将直尺的0刻度线与铅笔的一端对齐,而是与20的刻度线对齐。教师巡视时并没有通过“生拉硬拽”的方式将学生拉回至一般测量方法中,而是应用这一“错误”引导学生创新地解决问题。

师:现在请这名同学展示一下测量过程。(教师点名让给出不同测量方法的学生上台演示,该学生的测量方法引起其他学生的争议,一致认为这种测量方法是错误的)

师:请你说一说,你为什么将20刻度线作为起点呢?

生1:我知道测量的时候应将0刻度线作为起点,不过我的直尺断了,只能将20刻度线作为起点。

师:请说一说你的测量过程和测量结果。

生1:我将20刻度线与铅笔的一端对齐,另一端正好在12这个刻度线上,所以这支铅笔是12cm。

生2:不对,应该是8cm,因为20cm和12cm中间有8cm。(生1恍然大悟)

师:很好,虽然生1的答案是错误的,不过他的做法给了我们许多启示。在测量时能不能将铅笔的一端对准其他刻度线呢?

学生积极实践、交流,一致认为:在实际测量时可以将其他刻度线作为起点,不过将0刻度线作为起点,读数更方便。这样,教师刻意展示学生的错误,并挖掘错误中蕴含的创新因素,深化了学生对测量的理解,提高了学生思维的灵活性和变通性。

学生在学习过程中想有效地捕捉错误并不是一件容易的事情,因为他们的内心是非常排斥错误的,遇到错误的时候心里比较紧张,甚至一些学生还会有意无意地回避自己的错误。实际上这不是有效的数学学习心态,教师要引导学生理性看待错误,敢于捕捉错误,在捕捉错误的过程中发现错误的原因。教师在教学中要有意识地引导学生捕捉错误,培养学生的创新思维。

四、纠正错误,培养发现意识

教师在宽容学生的错误时,要利用好学生的错误。在纠错过程中,教师要结合教学实际适时创设自主探究的问题情境,让学生在纠正错误的过程中自主发现错误,提高学生分析和解决问题的能力。

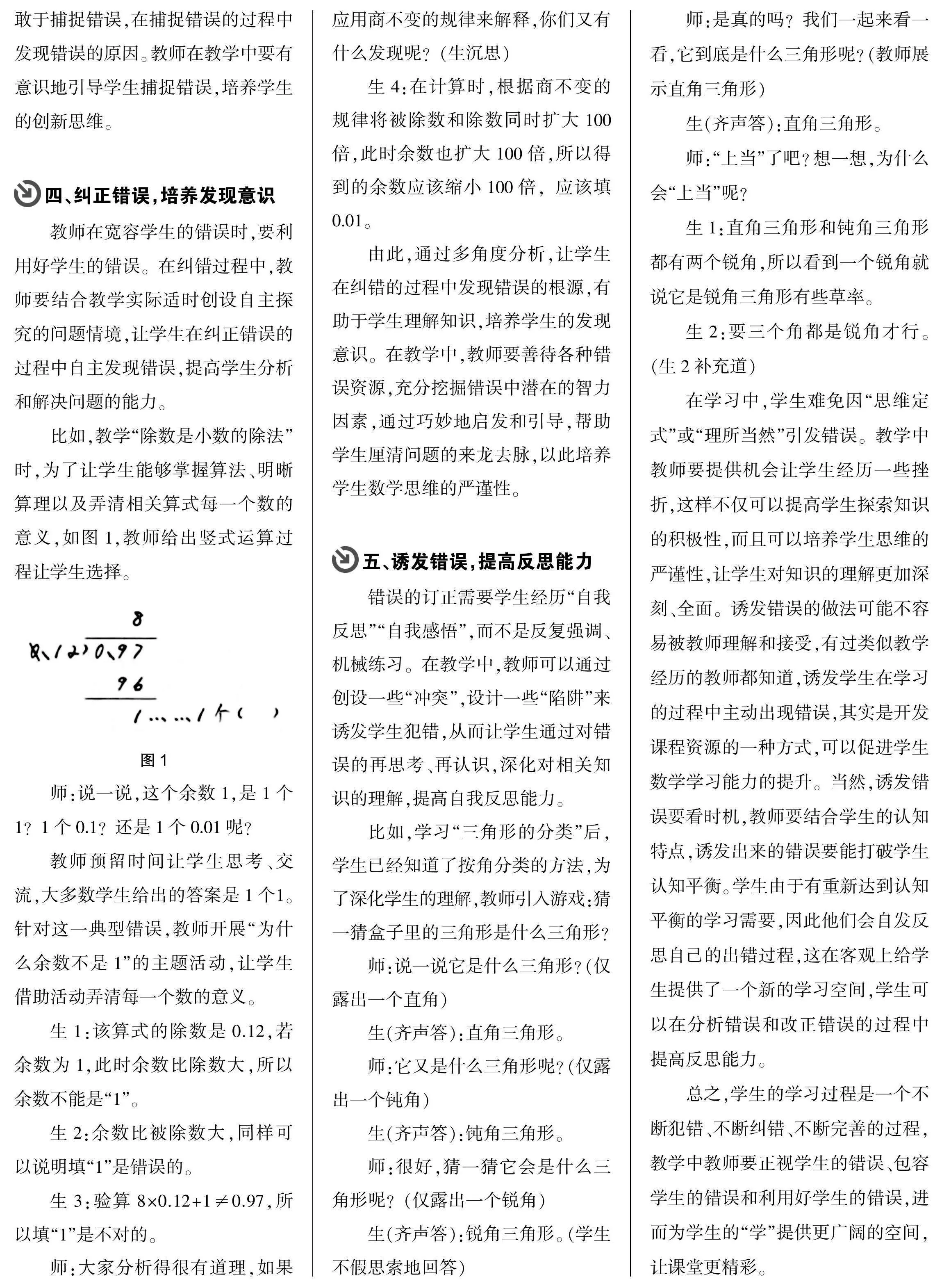

比如,教学“除数是小数的除法”时,为了让学生能够掌握算法、明晰算理以及弄清相关算式每一个数的意义,如图1,教师给出竖式运算过程让学生选择。

师:说一说,这个余数1,是1个1?1个0.1?还是1个0.01呢?

教师预留时间让学生思考、交流,大多数学生给出的答案是1个1。针对这一典型错误,教师开展“为什么余数不是1”的主题活动,让学生借助活动弄清每一个数的意义。

生1:该算式的除数是0.12,若余数为1,此时余数比除数大,所以余数不能是“1”。

生2:余数比被除数大,同样可以说明填“1”是错误的。

生3:验算8×0.12+1≠0.97,所以填“1”是不对的。

师:大家分析得很有道理,如果应用商不变的规律来解释,你们又有什么发现呢?(生沉思)

生4:在计算时,根据商不变的规律将被除数和除数同时扩大100倍,此时余数也扩大100倍,所以得到的余数应该缩小100倍,应该填0.01。

由此,通过多角度分析,让学生在纠错的过程中发现错误的根源,有助于学生理解知识,培养学生的发现意识。在教学中,教师要善待各种错误资源,充分挖掘错误中潜在的智力因素,通过巧妙地启发和引导,帮助学生厘清问题的来龙去脉,以此培养学生数学思维的严谨性。

五、诱发错误,提高反思能力

错误的订正需要学生经历“自我反思”“自我感悟”,而不是反复强调、机械练习。在教学中,教师可以通过创设一些“冲突”,设计一些“陷阱”来诱发学生犯错,从而让学生通过对错误的再思考、再认识,深化对相关知识的理解,提高自我反思能力。

比如,学习“三角形的分类”后,学生已经知道了按角分类的方法,为了深化学生的理解,教师引入游戏:猜一猜盒子里的三角形是什么三角形?

师:说一说它是什么三角形?(仅露出一个直角)

生(齐声答):直角三角形。

师:它又是什么三角形呢?(仅露出一个钝角)

生(齐声答):钝角三角形。

师:很好,猜一猜它会是什么三角形呢?(仅露出一个锐角)

生(齐声答):锐角三角形。(学生不假思索地回答)

师:是真的吗?我们一起来看一看,它到底是什么三角形呢?(教师展示直角三角形)

生(齐声答):直角三角形。

师:“上当”了吧?想一想,为什么会“上当”呢?

生1:直角三角形和钝角三角形都有两个锐角,所以看到一个锐角就说它是锐角三角形有些草率。

生2:要三个角都是锐角才行。(生2补充道)

在学习中,学生难免因“思维定式”或“理所当然”引发错误。教学中教师要提供机会让学生经历一些挫折,这样不仅可以提高学生探索知识的积极性,而且可以培养学生思维的严谨性,让学生对知识的理解更加深刻、全面。诱发错误的做法可能不容易被教师理解和接受,有过类似教学经历的教师都知道,诱发学生在学习的过程中主动出现错误,其实是开发课程资源的一种方式,可以促进学生数学学习能力的提升。当然,诱发错误要看时机,教师要结合学生的认知特点,诱发出来的错误要能打破学生认知平衡。学生由于有重新达到认知平衡的学习需要,因此他们会自发反思自己的出错过程,这在客观上给学生提供了一个新的学习空间,学生可以在分析错误和改正错误的过程中提高反思能力。

总之,学生的学习过程是一个不断犯错、不断纠错、不断完善的过程,教学中教师要正视学生的错误、包容学生的错误和利用好学生的错误,进而为学生的“学”提供更广阔的空间,让课堂更精彩。