围绕教学目标实施差异化教学的措施研究

[摘 要] 研究者以“长方形和正方形的认识”教学为例,具体从“学情前侧,以学定教”“开展活动,全面提升”“学后检测,检验成效”三个方面开展差异化教学实践。

[关键词] 差异化教学;课标;教学

差异化教学是指根据实际学情与教情,调整教学内容与方案,对学生实施与个性化的指导。差异化教学模式是践行《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称新课标)教学理念的体现,它不仅能让每个学生在课堂中提升思维与学习能力,促进学生的全面发展,还能从一定程度上改变教学现状,推动数学教育有效发展。

一、差异化教学的必要性

1. 贯彻国家政策

小学数学学科属于基础学科,教师在贯彻落实国家政策时应紧跟时代的步伐,想方设法构建面向全体学生的施教结构,在充分尊重学生人格的基础上为学生提供和谐、公平的教学环境,以此推动教育高质量发展。

2. 践行课标要求

新课标“课程理念”特别强调要让学生获得良好的数学教育,促使每个学生都能获得不同程度的发展,以形成终身可持续发展的数学品格与能力。差异化教学是满足不同学生学习需要的一种教学方式,是践行新课标理念的重要手段,它能为不同的学生创设良好的学习环境,促进不同学生的个体成长。

3. 传承传统思想

春秋时期,孔子提出“因材施教”的教育理念。随着我国义务教育的全面普及,学生个体差异性问题凸显,很多学者关注到差异化教学的重要性。事实证明,好的教育理念在创新的同时也会继承优良的传统思想,“因材施教”这一理念不仅能助推小学数学教育的进一步优化,还能保护与传承中华优秀传统教育思想。

二、差异化教学的实践措施

1. 学情前测,以学定教

教学活动的开展必须建立在充分了解学情的基础上,教师要了解学生的实际认知水平与知识经验基础。

实践发现,学生认知水平的差异主要体现在已有的知识经验上。因此,教师可在正式实施教学活动之前采取课前测的方式对学生的认知差异进行摸底,以更精准地定位学生的实际认知水平,这是进行差异化教学的关键一步。课前测任务的设计主要根据课时目标而定,从课时知识的逻辑关系出发,探寻每个知识点在知识结构上所处的位置。在此基础上教师设计课前测的具体内容,可真实掌握学生已有的知识储备情况与认知水平,为差异化教学奠定基础。

本节课的教学目标为:①让学生亲历对折、测量、观察、比较等实践探索活动,发现正方形与长方形的基本特征;②让学生对整个活动过程进行反思,积累探索图形、认识图形等活动经验,体悟抽象的数学推理思想。

本节课是在学生直观认知的基础上开展的教学活动,是学生第一次通过自主操作来认识平面图形。这对后续研究更多的平面图形,如三角形、梯形、圆等具有方法指导价值。因此,本节课对于引导学生通过实操抽象正方形与长方形的特征具有至关重要的作用,并对后续教学有着重要影响。基于知识特点,笔者设计了课前测内容。

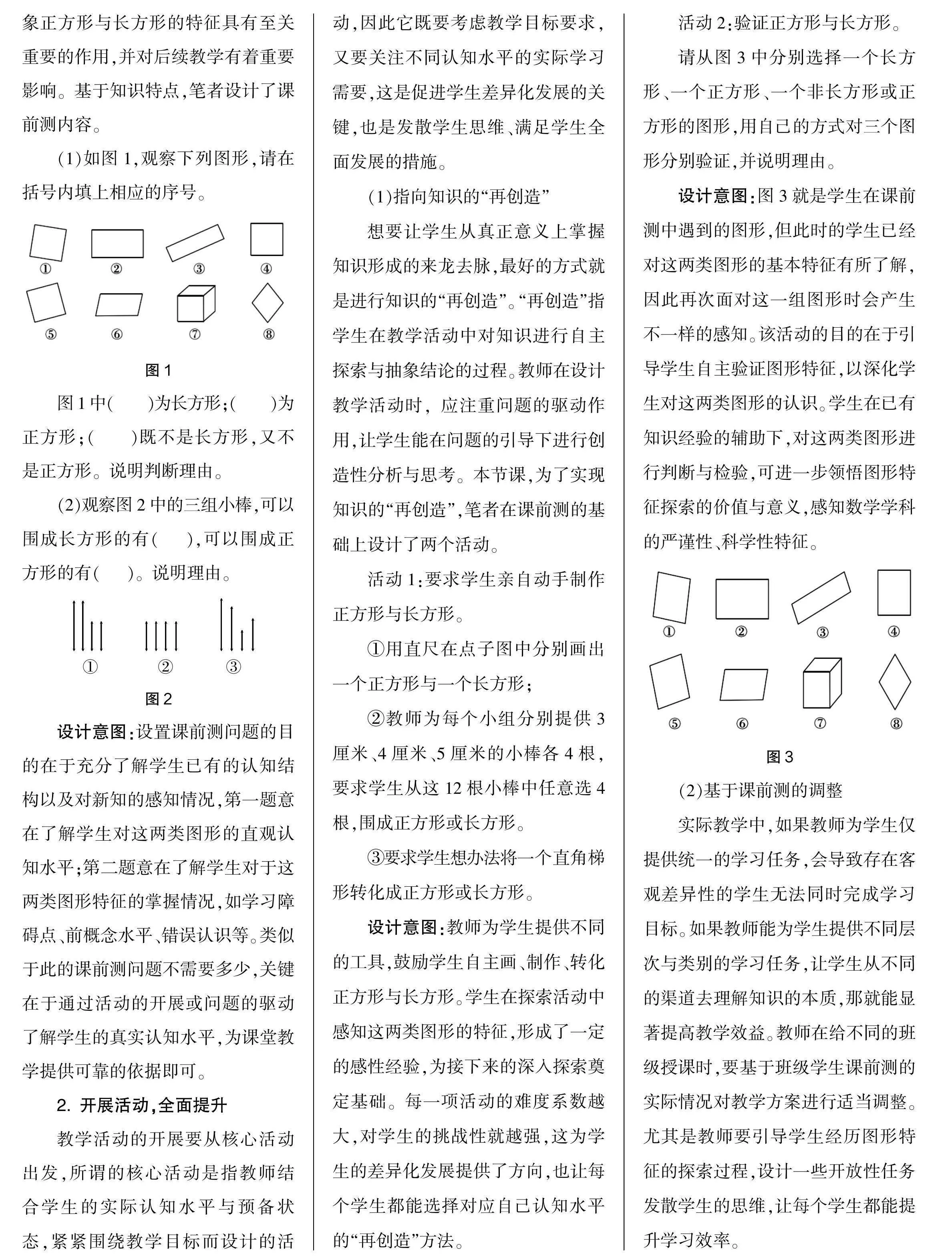

(1)如图1,观察下列图形,请在括号内填上相应的序号。

图1中( )为长方形;( )为正方形;( )既不是长方形,又不是正方形。说明判断理由。

(2)观察图2中的三组小棒,可以围成长方形的有( ),可以围成正方形的有( )。说明理由。

设计意图:设置课前测问题的目的在于充分了解学生已有的认知结构以及对新知的感知情况,第一题意在了解学生对这两类图形的直观认知水平;第二题意在了解学生对于这两类图形特征的掌握情况,如学习障碍点、前概念水平、错误认识等。类似于此的课前测问题不需要多少,关键在于通过活动的开展或问题的驱动了解学生的真实认知水平,为课堂教学提供可靠的依据即可。

2. 开展活动,全面提升

教学活动的开展要从核心活动出发,所谓的核心活动是指教师结合学生的实际认知水平与预备状态,紧紧围绕教学目标而设计的活动,因此它既要考虑教学目标要求,又要关注不同认知水平的实际学习需要,这是促进学生差异化发展的关键,也是发散学生思维、满足学生全面发展的措施。

(1)指向知识的“再创造”

想要让学生从真正意义上掌握知识形成的来龙去脉,最好的方式就是进行知识的“再创造”。“再创造”指学生在教学活动中对知识进行自主探索与抽象结论的过程。教师在设计教学活动时,应注重问题的驱动作用,让学生能在问题的引导下进行创造性分析与思考。本节课,为了实现知识的“再创造”,笔者在课前测的基础上设计了两个活动。

活动1:要求学生亲自动手制作正方形与长方形。

①用直尺在点子图中分别画出一个正方形与一个长方形;

②教师为每个小组分别提供3厘米、4厘米、5厘米的小棒各4根,要求学生从这12根小棒中任意选4根,围成正方形或长方形。

③要求学生想办法将一个直角梯形转化成正方形或长方形。

设计意图:教师为学生提供不同的工具,鼓励学生自主画、制作、转化正方形与长方形。学生在探索活动中感知这两类图形的特征,形成了一定的感性经验,为接下来的深入探索奠定基础。每一项活动的难度系数越大,对学生的挑战性就越强,这为学生的差异化发展提供了方向,也让每个学生都能选择对应自己认知水平的“再创造”方法。

活动2:验证正方形与长方形。

请从图3中分别选择一个长方形、一个正方形、一个非长方形或正方形的图形,用自己的方式对三个图形分别验证,并说明理由。

设计意图:图3就是学生在课前测中遇到的图形,但此时的学生已经对这两类图形的基本特征有所了解,因此再次面对这一组图形时会产生不一样的感知。该活动的目的在于引导学生自主验证图形特征,以深化学生对这两类图形的认识。学生在已有知识经验的辅助下,对这两类图形进行判断与检验,可进一步领悟图形特征探索的价值与意义,感知数学学科的严谨性、科学性特征。

(2)基于课前测的调整

实际教学中,如果教师为学生仅提供统一的学习任务,会导致存在客观差异性的学生无法同时完成学习目标。如果教师能为学生提供不同层次与类别的学习任务,让学生从不同的渠道去理解知识的本质,那就能显著提高教学效益。教师在给不同的班级授课时,要基于班级学生课前测的实际情况对教学方案进行适当调整。尤其是教师要引导学生经历图形特征的探索过程,设计一些开放性任务发散学生的思维,让每个学生都能提升学习效率。

本节课,教师可以为学生提供丰富的素材,如两类图形的卡纸、橡皮筋、钉子板等,要求学生自主准备测量工具,并应用部分材料自主探索这两类图形的特征。这是一种开放性的设计,学生可根据自身的喜好选择材料进行探索与研究,这对促进个体的发展具有重要意义。

为了深化学生对这两类图形特征的理解,笔者结合课前测情况提出四个问题。

问题1:如图4,这些图形是否为正方形或长方形,理由是什么?

设计意图:此问将不同图形间的联系展示出来,可进一步帮助学生理解这两类平面图形的内涵与外延。

问题2:如图5,小明以电影院为出发点,分别去了几个地方,他所行走的路线恰巧组成了一个正方形,请尝试画出这个正方形,并说说他去过的地方。

设计意图:此问意在引导学生自主分析正方形的特征,进一步深化学生对正方形定义内涵与外延的理解程度,以充满童趣的方式发展学生的空间观念。

问题3:观察图6,判断图形是否属于正方形或长方形。在判断的基础上,请尝试以画一画的方式证明其为相应的图形,并说说判断方法。

问题4:已知图7中的每个小方格的边长为1,求图中长方形的长与宽。若缩短该长方形的长,使其变成一个正方形,需要缩多少?

设计意图:问题3主要是从图形的整体与局部之间的联系开展的研究;问题4则着眼于图形间的联系而开展的探索。不论哪种方法,都是为了帮助学生更好地体悟长方形与正方形之间的区别与联系。

3. 学后检测,检验成效

学后检测与学前检测一样,都属于教学的重要组成部分,它不仅能检验学生的学习成效,还能进一步强化学生对教学内容的认识。学后检测应紧紧围绕教学目标与学生在课堂上的表现来设计。本节课,笔者结合教学目标与学生课堂参与情况,设计了两个学后检测问题。

(1)尝试从图8中任选两幅图拼出长方形或正方形,并分别计算图形的长、宽、边长。

(2)请在图9的点阵图中分别画一个长方形与正方形。

设计意图:这两个问题都是围绕本节课的教学目标与教学重点而设计,意在检测学生对这两类图形特征的理解程度。通过学生的实际反馈情况,教师还可在此基础上进一步设计一些补救性的训练,为学困生提供个性化的指导与支持。

总之,怎样让课堂教学满足不同学生的学习需求?教师如何在面向全体学生的基础上,关注学生客观存在的差异性?这些都是数学教师不可忽视的问题。教师尊重学生的个体差异,让每个学生都能在数学教学中获得不同程度的发展,这是时代赋予教师的重任。因此,教师应从学情出发,结合教学目标实施差异化教学,以促进学生的全面发展。