和雅典公民、鲁迅一起听音乐是怎样的体验

春天时,朋友去安吉参加了一场音乐节。虽然舟车劳顿,但问他感觉如何,他回答:“还是舒服的。”春光明媚的户外,舞台上热闹,舞台下松弛,确实很舒服。

我很少去现场听音乐。如今有了手机和网络,各种音乐触手可得。配上优质的耳机或音响,在家里惬意地躺着,想听什么就听什么。

要知道,在过去,这是极为奢侈的。十几年前,我刚上初中时,便携式音乐播放器MP3才刚刚普及。再往前几年,磁带和打口碟相当盛行。人们为了听音乐,需要在商店里仔细挑选,与朋友交流、分享。如果我们再往前追溯到民国时期,情况就更不同了。留声机是新奇的玩意儿,大部分人想听音乐,得请戏班子到家里来演出。如果负担不起这笔开销,就只能等到逢年过节,在市场或村子里搭台唱戏时,大家才能热闹热闹。

因此,在过去,音乐与场所是密不可分的。

西方音乐场所的起源可追溯至古希腊的圆形剧场。时至今日,在希腊雅典的卫城旁,仍能看到狄奥尼索斯剧场。这座能容纳近17000人的剧场曾是古希腊举办酒神庆典的场所。古希腊的伟大悲剧和喜剧都在这个古老的舞台上演绎过。

在古典时代的雅典,观看戏剧不仅是公民的义务,还是重要的公民教育。为了鼓励参与,雅典政府甚至会给观众发放补贴。这些戏剧中,许多是以“唱”的形式呈现的。除了男女主角,剧场里还有“歌队”献声。如果演员唱得不好,雅典公民会毫不客气地起哄、喝倒彩,甚至将其赶出剧场。

这座剧场非常具有代表性,后世观演建筑的空间结构都与之相似:低处的舞台,高处缓缓抬升的观众席,以及向心的空间布局。有一种观点认为,这种空间布局与雅典当时蓬勃发展的民主政治密切相关:政治家站在舞台中央向公民发出号召,同时接受公民的审视。从这个角度来看,政治也是一种“表演与观看”的关系。另一种观点认为,这种剧场结构源于更为自然的因素,它可能延续了先民们在草坡上观看部落祭奠的传统。

无论如何,这种观看的传统得以延续。罗马人继承了露天剧场的设计,并发展为宏伟的圆形竞技场。演出内容也随之改变,从严肃的悲剧转变为血腥的厮杀。到了中世纪,流动剧团甚至会在古代剧场的废墟上搭建大篷车演出新剧。莎士比亚声名鹊起之际,许多城镇重新兴建大剧院。如今,城市仍以建造剧院和音乐厅为荣。只不过,现代演出的规模已远超古人的想象,常常有数万名观众同时观演,甚至需要在大型体育场举办。

我国的音乐场所也有独特的传统。鲁迅在《社戏》中生动地描绘了不同的观演场所。在农村,逢年过节会请来“草台班子”唱戏。戏台临时搭建,通常位于村里的神台对面。观众从十里八村赶来,早到者能近距离观看,迟到者就只能远远观望了。演出的剧目多为大众喜闻乐见的,以热闹为主。

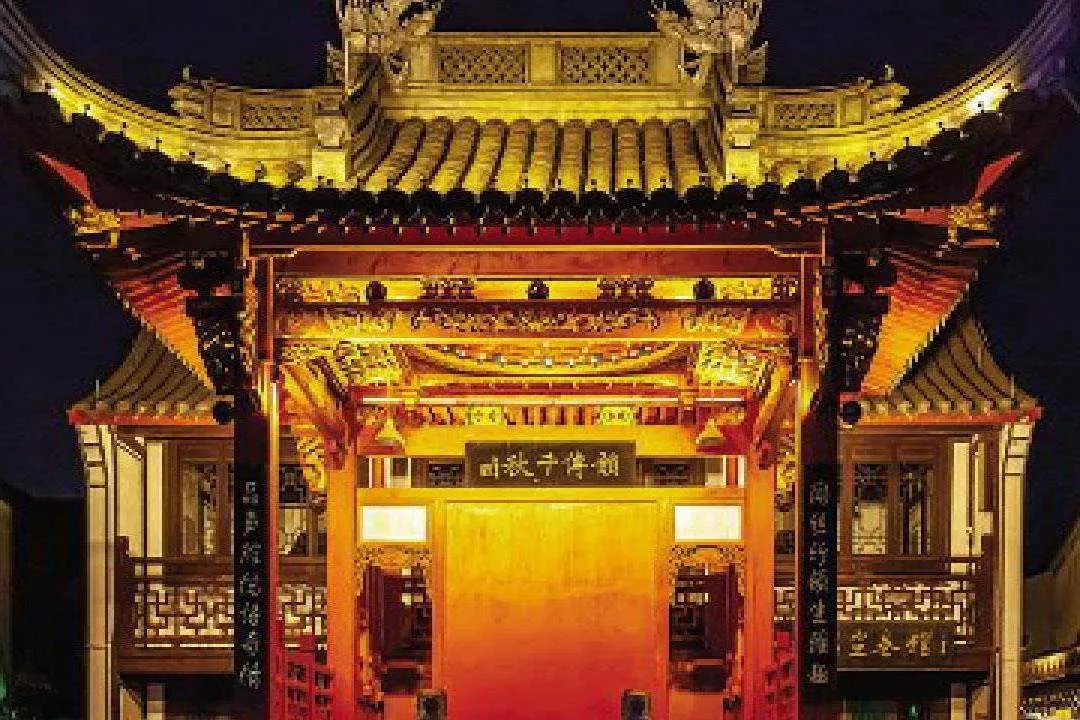

城里则有各式各样的戏园子。无论是达官贵人还是市井小民,都渴求娱乐消遣。徽班进京后,与各地艺人切磋交流,逐渐锤炼出了国粹京剧。京剧作为传统戏剧的巅峰之作,在特定的历史时期迅速成长,形成了一套独特的观赏传统。梨园文化成了我国早期市民社会娱乐生活的缩影之一。

如今,城市里的戏园子日渐稀少,农村的社戏习俗也在逐步消退。然而,音乐的专属场所并未消失。现代的露天音乐节颇有几分旧日社戏的韵味,来自五湖四海的年轻人齐聚一堂,在临时搭建的舞台前尽情舞蹈,唱出属于这个时代普通人的喜怒哀乐。城市里各式各样的演出场所层出不穷,大剧院和音乐厅仍然占据着艺术殿堂的正统地位,但各种室内小型音乐演出空间正成为人们的新选择。像Livehouse,虽然面积不大,器材设备也不尽完善,但它为年轻音乐人提供了更多登台演出的机会,同时也代表了当下音乐多元化的潮流。

历经千年流变,音乐场所似乎又回归了最初的模样。这或许是因为人们对音乐的追求始终如一:我们既渴望精湛的技艺、极致的体验和优雅的呈现,也呼唤最真挚的情感、最热烈的表达和最动人的共鸣。