那

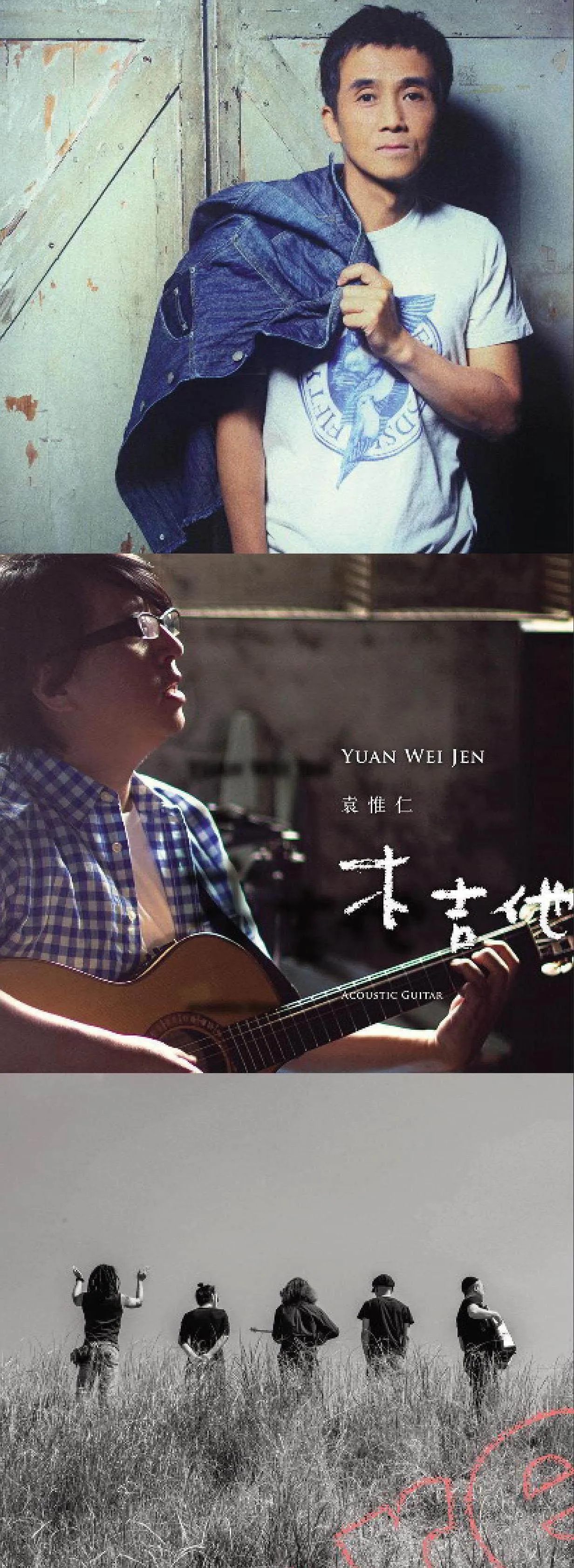

《我们唱》是叶三对一些音乐人的访谈合集,共记录了大鹏与小管、老狼、袁惟仁、张楚、五条人的阿茂与仁科、赵牧阳、野孩子的张玮玮与郭龙等12位音乐人的故事。

2015年,我们几个志同道合的朋友一起,在某大媒体集团旗下,做了个非虚构写作的小平台。我们为这个平台起名“正午”——我最喜欢的一部西部电影——当时我们并不知道,那一年其实已经是传统媒体的黄昏。

“草台班子”搭起来,就得唱戏。读者万万想不到,记者编辑最常干的事,就是“杀熟”,术语叫“跑口”。我的专项是人物报道,常年跑文艺口,熟人大多在音乐圈。于是,我杀的第一个熟,就是朋友的朋友——中国朋克的大哥、SMZB的主唱吴维。

说是中国朋克大哥,其实只有圈内尊重。“朋克?中国一共两三千个吧。”采访时,中国朋克的二哥、顶马乐队的贝斯手梅二忧心忡忡地告诉我。我去武汉待了一周,见了吴维,又见了不少人,聊了很多。那时正值春天,谷雨,我还去武汉大学看了樱花,门票20元。

我把吴维的故事写了出来,标题《裸体朋克》。这是我在“正午”的第一篇正式作品。一直到散伙,“正午”的文章点击量都不高,所谓的“10万加爆款”平均分配,一年一次。好在那个时候我们也没有KPI要求。我的朋友兼同事说,互联网像吃稿子一样,形容得很传神。《裸体朋克》和“正午”的大多数稿子一样,没有多大反响。也有一些读者留言,说他们喜欢这样的故事——不知名的音乐人的故事,时代的故事。我的朋友兼同事又有意见发表了:“你不如写写这样的乐手,反正你认识很多,写个系列,凑一凑还可以结集出书。”

“结集出书”这四个字打动了我。我不相信互联网,我始终喜欢双手能够触碰到的东西。一本书,物理的,广延的,结结实实捧在手里,谁也吃不掉。

“嫁女儿,向来是第一个最麻菇,以后一个拉扯着一个,就容易了。(张爱玲)”约采访也是一样,朋友介绍朋友的朋友,朋友的朋友再介绍朋友……子子孙孙无穷匮也。我真写了不少音乐人,什么类型的都有,有从小喜欢的偶像,也有老早认识的熟人,还有些是新相识。他们唯一的共同点,就是我喜欢。我喜欢他们的作品,我的好奇心饱满明亮。我也喜欢采访过程,因为一半时间在看演出,剩下的一半时间,又有一半在看排练。排练比演出更松弛、更自然。演出过后的Afterparty,则是大家真正掏心窝子,说上一些稿子里不能写的话的时候。这些,我都喜欢。

《哪一位上帝会原谅我们》是我的最后一篇音乐人报道。写野孩子张玮玮与郭龙这些西北音乐人。我去了西北,再去大理——现在这些人都聚居在大理,日子清淡无聊,听说我来采访,他们骑着小电驴奔走相告:“北京来人了!上面来人看望我们了!”

在大理,我们聊西北往事,聊逝去的青春和兄弟,我忽然发现,我在干的这件事是关于回忆。后来,我的朋友兼同事在给《我们唱》的序里写道:“一群人在中国的大地上歌唱。不是校园,不是音乐厅、体育场,甚至不是录音室,就是在大地上。曾经诞生了《诗经》《古诗十九首》的大地,野草丛生。”而在大理,我意识到,像所有时代一样,那个漫游、歌唱的时代已经过去了,我们在大理的阳光下一起怀恋它。

“妈妈说,她以前坐过那趟火车,是跟他爸爸谈恋爱的时候。那时候他俩还不到二十岁。爸爸带着妈妈坐那趟火车去看白银的矿,那条铁路特别热情,一路挂着建设社会主义的大红绸子。”写完《哪一位上帝会原谅我们》的最后一段,我还在大理的阳光下。音乐人系列,我列了一大串名字在采访手册上,完成一篇,就在名字后面打个钩。写完这一段,我合上了采访手册。我想,够了。

现在,“正午”早已散伙,我也不再是个媒体人,《我们唱》差不多10岁。我没有那么经常把它想起。它确实是一本书,能够结结实实捧在手里,而它也确实没有改变什么。书中的故事各有各的结尾,大多数在意料之中,也有一些情理之外——比如因一档音乐节目忽然爆红的五条人,比如当年与我在百花深处(北京的一条胡同)聊天的袁惟仁,而今失去意识,长卧病榻。

命运尽力表演,日子疼痛,我们围观。写过的音乐人朋友,我们没有那么经常见面,但偶尔一见,总是亲。我想还是与《我们唱》有关。我们曾经一起怀恋那些民谣,吟游,月亮与诵唱,白纸黑字,栩栩如生。在遥远的山谷中,我与《我们唱》所做的,只是略事挽留正在消失的回声。