快乐唱片:用音

“快乐唱片”的门面很难找,甚至可以说根本没有门面。或许找到快乐,总归不是那么容易。它藏在杭州临平一家“中道崩殂”的书店里边,以“店中店”的形式存在。

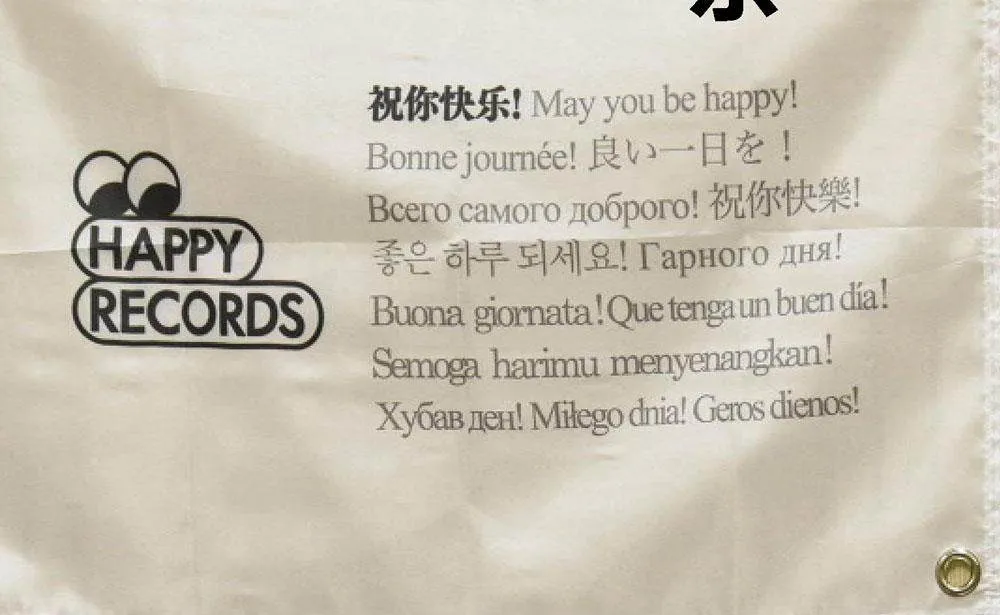

在不那么快乐的时候,几个少年成立了厂牌“快乐唱片”,聚焦初高中音乐人创作的作品,用微小的力量传递让人快乐的音乐。

在他们DIY的唱片上,有一些出现频率很高的名字:Soulooper、溏心蛋、Zihan。在音乐的世界之外,他们是罗欧盟、陆元钟、林子涵。见到三人时,是今年夏天。罗欧盟即将迈入高三,比他高一届的林子涵和陆元钟,前者即将出国学习新媒体,后者则放弃了哲学专业的offer,转而申请音乐相关专业。前一年申请时,陆元钟洋洋洒洒写了一篇探讨哲学与音乐关系的文书。“简单来说,比如我听到一段很好的灵魂乐或爵士乐,我可以把它拿出来,切成片,重新编排、处理成一个新的音频。这个过程就有点像过往哲学家学习、探索的方式。没有人可以从零建立自己的论点。”然而,在与一位研究了十几年福柯的哲学老师聊天后,陆元钟得知哲学博士最大的意义可能就是教出下一个哲学博士,于是决定走音乐的专业路径。

早在“快乐唱片”诞生之前,罗欧盟在初一时就DIY了自己的第一张CD,在刻盘报废无数的情况下,完成唱片时“已经没啥感觉”。后来,网上冲浪让志同道合的少年们相识。他们给自己、朋友DIY唱片,但仍然停留在玩玩的状态。直到2023年下半年,“快乐唱片”正式出现,有了厂牌编号“01”的专辑。说是第一张,其实已经是第七张。

DIY一张唱片是简单的,但设计和做音乐是复杂的。一首流行音乐从无到有,通常分为词、曲、编、录、混五个部分。“音乐的价值比这个小塑料盒大多了。假如你花了很长时间做音乐,拿到这样一个小塑料盒,心里的成就感会非常高。我们不愿丢掉DIY这种套路,自己手工,甚至会让艺术家把自己的唱片做出来。”是的,他们将音乐人朋友称为“艺术家”。

说到“快乐唱片”里最喜欢的唱片,林子涵选了自己为艺术家Tyder设计的《4》,因为被给予了充分的自由空间。陆元钟提名的《俏皮话》还没制作出来。“俏皮话”是他们三个人自己的音乐组合,主打中西部情绪摇滚风格(Midwest Emo)。罗欧盟附和:“这张专辑就很厉害了。”被问到“哪里厉害”,陆元钟不假思索:“纯粹牛掰!”林子涵则淡定地说:“他们听的歌太少了。听得越多,你越知道音乐可以怎么玩。我承认《俏皮话》是优秀的、悦耳的、动听的,但没有特别好。”罗欧盟沉思了片刻说:“不是因为它是我们自己的音乐,我们就觉得好。在情绪上,这就是我们这个年纪该做的东西,把它拧在一起。像Chinese Football乐队,他们的第一张专辑很不错,但随着年龄的增长,他们失去了这种特质,一张不如一张。”

“那你们害怕长大之后失去某些特质吗?”听到这个问题时,林子涵依旧淡定:“不会害怕。有些人小时候唱说唱,年纪大了可以去吹管。我觉得音乐是相通的。”罗欧盟说:“哪天我不再满意自己写的歌,我就不再创作。但我会一直听音乐。只要你想去听好音乐,它会找上门来。”

在“快乐唱片”小小的空间内,除了唱片,还有很多乐器,供艺术家们排练、玩音乐。在众多艺术家朋友之中,Tyder是公认“特别”的那一个。林子涵边笑边回忆:“没人听他说话的时候,他能一直freestyle。有一次,我们走去地铁站,我都戴上耳机了,十分钟之后,他竟然还在说。说到后面他意识到自己好像很久没押韵,就会讲‘唉,重新整理我的韵脚’。Tyder很抽象,但他自己意识不到。”

“抽象”,这个词在采访中被三人频繁提及。罗欧盟打了个比方:“假设学校里有一个社交金字塔,有些人是孩子王,有些人不受欢迎。当你是一个抽象的人的时候,你在这个塔的外面。”罗欧盟顿了顿,“我们都在塔的外面。”

除了“快乐唱片”,每个人都和音乐有着千丝万缕的关系。在学校,林子涵在管弦乐团里打定音鼓,陆元钟在古典乐团里吹圆号,罗欧盟加入的是民乐团。在他们眼中,东西方音乐是无界的,“你不需要刻意演绎什么,感觉怎样就是怎样”。校园之外,三人除了“俏皮话”,还有各自的音乐项目。罗欧盟和陆元钟还组了一个people underline二人说唱组合,题材是社会性说唱。“一些平常的现象背后,藏着很多东西。”他们列举了《家庭》的歌词:“如果上有老下有小,真的成为一种常态。如果留守儿童不再异常,在你们看来。如果电话里除了敷衍的关心,就是向爸妈要钱。根据Parsons的观点,新的家庭模式即将出现。”罗欧盟解释道:“歌词中出现的Parsons是一位社会学家,他提出了一个理论,家庭模式会去适应当时的社会情况。比如农耕社会,家庭需要很多成员,而步入现代文明后,家庭结构越来越原子化。假如以后人们越来越疏远,那会不会出现新的家庭模式呢?”

音乐能够带给人什么?罗欧盟没有迟疑:“快乐。”陆元钟觉得快乐是终点,但并非贯穿整个过程。“很多音乐的听感是很差劲的,比如工业嘻哈。像我听比利·伍兹(Billy Woods)的歌,听讲海地内战和斗争的歌,我会觉得快乐吗?不会。音乐更多传递的是情绪或者思绪,让我开始思考。”

当未来不由分说地走来,他们不得不思考接下来的抉择。陆元钟在高中一直打美式辩论,美式辩论讲究可量化的数据。“当我意识到可量化这个东西有多无聊、做事情要有可量化的回报时,不是说这不好,但我就是没法说服自己。世界不能被计算、被模拟。”讲到这里,他突然想起林子涵的一个“壮举”。“有一次林子涵被老师批评,因为他把自己的书包塞进了食堂的微波炉里。这件事完全是荒谬的、不可理喻的。我当时正在写一篇关于人工智能伦理学的论文。人工智能不可能干出这种事。但就是这些不合理的事情才让人之所以为人。”在“快乐唱片”,陆元钟对音乐幕后制作的艰难深有体会,决定向音乐制作进发。“很多人听泰勒·斯威夫特的歌,却很少知道杰克·安东诺夫是谁。一定要尊重在幕后的人。”罗欧盟则明确自己不会走职业音乐的道路,想去大学学社会学或者教育学,“我只是把写歌当作写日记”。但这并不意味着“快乐唱片”不重要,相反,很多人劝罗欧盟可以在升学的文书上把“快乐唱片”写进去——“我说绝对不行,我不是为了申请而创立‘快乐唱片’的。这是我的心血。”

8月17日,罗欧盟、陆元钟、林子涵和其他艺术家在上海张园的一栋小楼里进行了三小时的“龟兔赛跑”接力演出。空间不大,观众也不多,但这一刻,所有人自由而快乐。哲学家福柯曾对自己的学生说:“但你总可以自由地认识属于你玩的游戏。不要在乎权威会说什么,真理就在你的自我之中。”在这些年轻人身上,正是如此。