新课标下优化小学美术色彩教学的实践探讨

摘 要:小学美术课堂中色彩教学扮演重要的角色,并且小学生处于审美创造的起步阶段,对色彩感知和想象力较强,加强小学美术色彩教学,更有助于提高学生色彩感知和应用能力,带动其在美术领域的长远发展。但新课标政策进一步清晰艺术课程育人标准,传统小学美术色彩教学已然无法迎合新课标要求。为此,研究着重分析小学美术色彩教学的价值意蕴,同时,聚焦于新课标背景,从确立色彩教学目标、开展项目式学习、引入生活化实践、组织多元化评价等几个方向,制定优化小学美术色彩教学的实践策略。

关键词:新课标;小学美术;色彩教学;实践策略

0 引言

色彩教学属于小学美术教育中的重要组成部分,通过该教学活动,学生能够充分把握色彩理论、色彩特性、色彩构成以及色彩搭配等,并在掌握色彩运用能力基础上,更好地完成美术作品创作。但色彩教学活动的实施并非一蹴而就,尤其在新课标视域。新课标政策中提出培养小学生艺术核心素养的要求,并强调应坚持以美育人思想,注重学生艺术体验过程,加强美术与其他艺术、传统文化的融合等。新课标背景下,单一的小学美术色彩教学内容、教学活动已然无法满足学生发展需求。为此,基于新课标背景下,完善小学美术色彩教学实践策略具有一定意义。

1 小学美术色彩教学的价值意蕴

yZfReE57HzJsOh+DkscdQNxKZMHyVTbb7ImEbKJFBvw=1.1 增强美术学科育人效果

基于小学美术学科内容分析不难发现,色彩教学属于重要组成部分,其不仅是视觉艺术的基础表达,也是传递美术作品观念与情感的关键所在。研究中强调的色彩教学绝非传统意义上,有关于色彩的理论知识,而是涵盖艺术表达中色彩的应用和意义,包括以色彩增强艺术作品视觉冲击力,提高情感调性,使学生在色彩知识学习中,感知到作品色彩所透露的文化内涵和深层底蕴[1]。事实上,小学美术教材中向学生展现艺术的多种表达形式,如剪纸、雕塑等,而色彩贯穿于多种艺术的创作过程,色彩教学更有助于唤醒学生审美意识、启发其美术创新创造思维。同时,在色彩教学的辅助下,学生也能掌握色彩的应用技能,完成作品情感的创意表达,这也在无形之中增强小学美术学科的育人效果,为达成学科综合育人目标奠定基础。

1.2 培养学生综合学习能力

基于小学美术色彩教学分析,有助于发展学生艺术综合学习能力。具体来说:首先,色彩教学能够从根本上增强小学生色彩辨识和视觉感知能力,使其以更加敏锐的眼光观察、鉴赏和了解世界,从色彩的角度形成对生活、环境更深刻的认知;其次,色彩教学能够向学生传递如何以色彩表达个人思想与情感,如何在作品鉴赏中尊重他人观点与感受,此过程也为培养学生正确艺术观念和思想品格,发展小学生美术核心素养奠定基础;最后,色彩教学能够以多种色彩组合形式,为学生带来不同的审美体验,使学生在鉴赏、审视“美”的过程中,感受艺术的复杂性和多样性,形成良好的审美感知,掌握艺术表现的多种方法,真正以色彩知识与技能实现美术综合能力的提升。

2 新课标下优化小学美术色彩教学的实践策略

2.1 聚焦多方要素,确立色彩教学目标

基于小学美术课程分析更多围绕基础知识,教材作为基础知识的载体,其编排顺序和呈现内容自然成为教师确定色彩教学目标的核心所在。但受到篇幅影响,教材中提供的色彩知识内容相对有限,并且仅围绕教材确立教学目标,较容易导致后续课堂活动中出现教学局限、知识阻碍等一系列问题。为此,新课标视域下,教师不仅要充分研读教材内容,还需结合新课标要求、学生学情等,确立更精准的育人目标[2]。换言之,教师不仅要关注到色彩教学的理论和技能讲解,还应以发展学生核心素养为前提,基于学生认知水平制定教学目标和计划,为促进小学美术色彩教学活动的高效、高质量实施奠定基础。

以小学美术人教版四年级上册《蔬果的剖面》一课为例,从教材的角度分析,本课教学主旨在于,帮助学生建立“瓜果剖面多带有自然线纹”认知,要求学生能够结合蔬菜剖面形状、线条和色彩知识,拓展美术图案的设计方法;从学情的角度来看,学生经过“色彩的冷与暖”“画家的调色板”内容学习,已经对色彩形成一定理解,初步建立关于色彩的认知。但小学生年龄尚小,多处于直观化思维阶段,本课呈现的自然线纹、色彩等内容均带有抽象化特点,较容易导致学生出现思维混淆问题;从新课标的角度解读,新课标包含关于核心素养的概述,强调艺术核心素养包括审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解等,提出教师应以发展学生艺术核心素养确立课程目标。

基于上述要素,可从以下几个方向确立色彩教学目标:(1)通过自主学习,尝试归纳并总结出蔬果剖面的细节特征,包括光泽、纹理等,理解色彩的变化和层次,从审美鉴赏的视角感知蔬果剖面的美感。(2)结合已经掌握的色彩冷暖、调色技巧等知识,完成一幅以“蔬果剖面”为主题的美术作品创作,要求色彩准确,充分体现色彩冷暖对比和层次感,由此经历创意实践过程,形成艺术表现力。(3)鉴赏国内外关于“蔬果剖面”的经典美术作品,叙述其构图特点、形态美感等方面的不同,由此意识到不同区域下美术作品创作特征,在尊重文化多样性的前提下,形成文化自信和正确文化价值观念。三个目标涵盖教材内容和新课标要求,也迎合小学生思维特点,在目标引领下,学生能够经历直观化的学习和实践过程,增强其色彩学习水平。同时,目标的确立也辅助学生了解课程学习方向,为促进学生开展高质量学习活动奠定基础。

2.2 突出色彩人文素材,落实项目式学习活动

新课标视域下,注重中华传统文化与小学美术的融合,并提出培养小学生文化理解素养的要求,此背景下,除注重色彩知识和技巧的传递以外,还应突出色彩的人文素材,以发展学生价值观念和思想品质为核心,将中华优秀传统文化与小学美术内容融为一体,制定更具多元化的色彩教学计划。事实上,从古至今艺术始终是人们传递信息和表达情感的重要工具之一,其对于人的影响甚至跨越时间和空间的限制,也超越传统视觉表现的范畴。可以说,艺术不仅代表一种作品,更传递中华民族文化和人类情感。因此,有必要突出色彩的人文素养,由此优化色彩教学策略。值得注意的是,传统小学美术更多以教师为主导,虽然许多美术教师也尝试以突出人文素材为目的,将中华优秀传统文化融入到色彩教学,但学生多处于被动鉴赏和学习的层面,较难形成有关于色彩的深层次思考。为此,教师可以项目式学习作为辅助,设计带有人文素材、德育要素、传统文化特点的色彩项目任务,以此辅助学生全面理解色彩知识,并在人文素材的熏陶中逐步建立起文化自信和正确的美术学习观念。

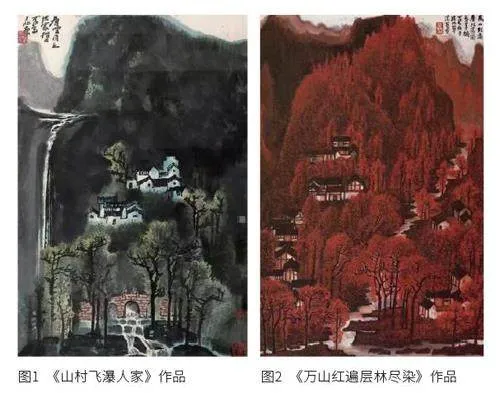

以小学美术人教版四年级上册“彩墨世界”一课为例,结合本课教材内容分析不难发现,除向学生传递基本的课程知识,帮助其掌握色彩和水墨相关技法,使学生具备创作彩墨作品能力之外,还需带领学生体验到彩墨画的魅力,形成对中华优秀传统文化的热爱之情,建立尊重文化的意识品质[3]。针对本课,教师可尝试引入中华优秀传统文化内容,并从以下几个方向开展项目式学习活动:(1)展现与本课相关的诗词作品。如《浣溪沙》中“吹回溪面舞因风,身游水墨画图中”;《鹿柴》中“空山不见人,但闻人语响。返景入深林,复照青苔上”等,借助诗句引导学生想象相关画面,体悟诗句带来的情感美和意象美,唤醒学生对中华优秀传统文化的热爱之情。(2)结合信息技术展现经典的艺术作品,如李可染的《山村飞瀑人家》(图1)、《万山红遍层林尽染》(图2)等,引导学生一边鉴赏作品,一边归纳并总结作品色彩应用技巧,并结合自身理解叙述作品的异同点。此环节主要以对比实践的方式,侧面向学生传递如何以色彩更精准地表达创作者思想与情感。(3)回顾学习过程,围绕积累的色彩理论知识和技能,以小组为单位完成彩墨作品创作,要求创作中需自主选择某句诗词,将其转化为带有个人理解的彩墨作品。此项目式学习过程突出学生主体地位,也带领其经历不同的学习和实践过程。同时,中华优秀传统文化与色彩教学的融合,也在无形之中发展小学生美术核心素养,为达成新课标下美术育人目标提供支持。事实上,诸多带有鲜明色彩主题的美术作品均为小学美术教学活动的实施提供助力。为保持学生对色彩教学的新鲜感,教师应定期更新美术作品资源,突出作品的色彩元素,并组织学生以每周或是每月为单位,展开作品鉴赏活动,以此辅助学生形成良好的色彩学习意识与学习习惯,进一步实现在美术色彩学习领域的持续性发展。

2.3 借助生活化实践,拓展色彩应用空间

实践是辅助学生内化和迁移知识的重要过程,但受到课堂空间和时间上的束缚,传统小学美术课堂能够为学生提供的实践机会较少,容易限制学生色彩应用空间。艺术来源于生活,美术亦是如此[4]。从生活化的视角布置色彩实践活动,也能辅助学生了解美术的应用价值,增强其对于色彩的感知,为促进学生良好学习习惯的形成奠定基础。为此,教师有必要积极开展生活实践活动,基于色彩教学主题确立实践方向,同时,构建一种带有生活元素的情境,引导学生在情境实践中放飞想象,充分把握色彩应用特点,真正在拓展学生色彩应用空间的基础上,实现美术综合学习能力与核心素养的同步提高。

以小学美术人教版四年级下册“色彩的情感”一课为例,结合本课教学内容分析,需要学生准确识别并感知不同色彩,产生关于色彩的想象力和创造力,学会以色彩表达情感。事实上,在接触本课内容前学生已经掌握一些基础关于色彩的知识,也具备色彩应用能力。针对于此,教师可联系实际生活,以突出“色彩的情感”为核心,从以下几个方向开展实践活动:(1)确立实践主题。手提袋属于生活中常见的物品,适用于多种场景,但在环境污染背景下,如何更好地处理废旧手提袋是现代社会亟待解决的问题。为此,组织学生以“帮助手提袋重获新生”为主题开展实践。(2)布置实践任务。组织学生以小组为单位,调查不同材质手提袋的应用场景,考察不同群体对于废旧手提袋的看法,并收集不同大小的手提袋,根据不同群体需求和不同应用场景,对手提袋进行创意改造。(3)提供实践展示平台。在实践结束后,组织学生小组选派一位代表,介绍作品的创作灵感。通过展示可发现,部分学生认为“女士需要手提袋的场景更多,因此,增加淡粉色花朵的设计,并以浅绿色作为点缀,总体突出一种可爱、清新特质。”还有学生认为“手提袋应适用于多种场景,满足不同群体需求,因此,以深蓝色作为天空,再以金黄色作为星星,制作带有百搭、经典的颜色图案”此类设计灵感均源于实际生活,突出不同色彩的情感,也激发学生想象力和创造力。同时,生活化实践情境的搭建,也有机联系美术色彩知识与生活,促进学生将所学内容应用于实际,真正在拓展学生实践空间的基础上,为增强新课标下小学美术色彩教学效果提供助力。

2.4 开展多元评价,检验色彩教学效果

评价是考察教与学成果最为有效的途径之一。应试教育背景下,传统评价更多以技能和成绩检验为主,多围绕成果性评价活动,常忽略学生在课堂实践中展现的学习思维、学习态度和学习行为等,一定程度上影响评价数据的精准度。同时,新课标提出关于培养小学生核心素养的要求,单一的评价内容和标准并不能充分满足学生发展需求。为此,有必要引入多元评价,综合性地检验学生核心素养、学习思维和实践能力的形成情况。另外,为提高评价数据的全面性,可鼓励学生参与到评价中,同时经历评价和被评价的过程,由此全面检验色彩教与学效果。

以小学美术人教版四年级下册“走入春天”一课为例,为推进评价活动的有序实施,教师可提供一项任务,即组织学生设计“春日色彩日记”。任务实施中,学生需要以小组为单位展开户外写生,并以色彩笔记的形式,还原某景物在不同时段即“早、中、晚”色彩的变化。在实践结束后,引入学生自评、生生互评和教师评价活动[5]。在自评环节中,学生需要回顾任务实施过程,总结色彩的流动和变化,叙述色彩样本的收集过程;在互评环节中,学生需要结合小组其他成员的任务实施过程,包括学习态度、学习思维、审美观念等作出点评,指出优势和不足;在教师评价过程中,教师需要从成果性的角度考察学生“春日色彩日记”的设计情况,并根据自评和互评环节学生叙述内容,从核心素养的视角展开多角度评价,以此检验小学美术色彩教学效果,为下阶段课堂活动的实施提供依据。

需注意的是,学生之间成长环境、学习能力与思维均存在明显差异,此情况下,统一化的评价要求并不能兼顾每位学生学习情况,这就需要教师结合学生学情及时调整评价标准。如结合基础生、中等生、优等生实际情况,确立不同的评价目标与评价要求,以此确保评价能够贯穿于色彩教学的始终,综合性的检验每位学生学习水平,为下阶段小学美术色彩教学的精准实施奠定基础。

3 结语

总而言之,色彩教学属于小学美术教育的核心重点之一,新课标视域下,色彩教学方向更为清晰,但传统以成绩和技能提升为主的色彩教学目标、教学活动已然无法满足小学生在美术领域的发展需求。为此,小学美术教师需充分了解色彩教学的价值意蕴。同时,聚焦于新课标视角,围绕核心素养等艺术课程育人要求,确立色彩教学目标,开展项目式学习活动,引入生活化实践环节,制定多元化评价内容,以此推进小学美术色彩教学的高效、高质量实施,为迎合新课标政策,带动小学生在美术领域的发展奠定基础。

4 参考文献

[1] 杨捷. 小学美术教学数字化转型推进实践研究——以“色彩感知”教学案例研究为例[J]. 现代教学,2024(S2):22-23.

[2] 妥玉龙. 从自然到画布: 探索户外实践活动在小学美术色彩教学中的价值与应用[J]. 色彩,2024(06):139-141.

[3] 倪三.“五育”融合视域下的小学美术课色彩教学策略研究——以传统民俗文化产品为例[J]. 色彩,2024(03):148-150.

[4] 夏菲菲. 让色彩在游戏中活起来——谈小学美术色彩课的游戏化教学[J]. 中国多媒体与网络教学学报( 下旬刊),2024(03):114-116.

[5] 唐光俊. 构建大单元, 完善听障学生小学美术色彩教学[J]. 当代家庭教育,2024(05):39-41.