赤山忠魂

1943年11月12日,天空乌云密布,雷声在头顶炸响,一对被五花大绑的中年男女,拖着沉重的镣铐,一前一后走在南京江宁湖熟城岗头的街巷里。

男子一条腿断了,伤痕累累的脚在地上拖着。女子满脸血污,边走边喃喃自语:“小圆子,我的小圆子……”

小圆子是陶和寿的乳名,寓意团圆吉祥。他生于中秋节,父亲便给他取了这个名字。

那天,陶和寿的父母惨死日军的屠刀之下。那年,陶和寿的父亲陶家齐53岁,母亲朱维珍37岁,而他仅有1岁。

陶和寿长大后听一位远房的表嫂张翠华描述他父母被押到刑场游街示众的经过:“你父母被小鬼子砍头的那天,先是游街示众,通庄的人都被押到湖熟城岗头山上去看,到城岗山时,你母亲一边走,一边喊你的乳名时,一个鬼子冲过来用刺刀对你母亲连捅数次,你母亲鲜血喷涌地倒在了你父亲的身边,你父亲紧闭双眼痛苦不堪……好惨啊!”一位当年就在刑场的村民马世荣向陶家齐的大外孙徐齐功回忆说:“当你外婆倒地的那一刻,一个小鬼子问你外公还有什么话要交代时,你外公怒目圆睁,好像要讲话,鬼子就凑过去想听,哪晓得你外公‘呸’的一口唾沫,吐了鬼子一脸,唾沫还带着血,紧接着大声说,‘杀吧,老子20年后又是一条好汉!’鬼子急了,拿起东洋刀就向你外公左肩凶狠地劈了下去,随后你外公死在了鬼子的屠刀之下。”陶家齐在临刑的前一天留下遗言:“和庆(长子名),明天我将被押到湖熟去杀,现我言泪俱无,请凭良心看待小儿。”

父母的临终遗言,让陶和寿每回味一次,便心疼一次,无数次的疼痛叠加,化作了对父亲陶家齐、母亲朱维珍81年的浓烈思念,化作了对侵华日军凛冽的恨。

舍家卫国

陶家齐,1890年3月2日出生于湖熟姚乐后街的一个富商家庭。清朝末年,朝廷腐败,外邦侵华,民不聊生。爷爷给他取名为寄尘。意为生逢乱世,人生如寄,只求如尘如埃,苟活于世。

1905年,陶寄尘15岁,一袭长衫,眉清目秀,难掩清气。在父辈的熏陶下,他最崇拜精忠报国的民族英雄岳飞。

这一年,陶寄尘把自己的名字改成陶家齐,清政府宣布废除科举制度,新旧更迭中的中国处于动荡时期,反清活动风起云涌。陶家齐应征入伍,参加光复南京战役。在进军孝陵卫的战斗中与清军搏杀身负重伤,捡回一条命。

之后,他在上海钱庄工作。1932年,淞沪抗战爆发,战火烧向了上海。覆巢之下,焉有完卵。他不得不把妻儿老小送去避难,自己成为国民党十九路军中的一员,在宝山之战中,陶家齐的耳朵被日军的炮弹震聋,从此靠看别人的口型“听”话。人们几乎忘记了他改过后的名字,都喊他“陶聋子”。如果没有这场战争,陶家齐全家人的命运也许不会改变。他应该是一方富商,和陶氏家族的满堂儿孙,过着锦衣玉食的太平日子。战争把他的梦想击碎,让陶家齐再次把命别在裤腰带上,踏上了血雨腥风之路。

守护家园

陶聋子带伤回到故乡江宁湖熟祖居与家人团聚。

时常也到渡桂乡下。庄户人家的房子整齐地散落在水边,绿树掩映下,村舍井然,鸡犬相闻。村庄能逃过两次战乱已是不幸中万幸。陶家齐少小离家,能回到胞衣之地,甚感幸运。他想,此生不求大富大贵,但求全家平安顺遂。

然而,好景不长,就在他回乡的那年寒冬,日军从苏南镇江一路向西,端着刺刀,抬着大炮闯进了他的故乡。一路烧杀抢掠,杀害镇江无辜百姓上万人,攻占江宁交通要道和主要集镇,大肆杀戮,并制造了震惊中外的“南京大屠杀”。

陶家齐的湖熟“小南京”不再是世外桃源,战火烧到了他的家门口,并且每一个人都有随时被杀戮的可能性。哪怕你是一介书生,要想让这个世界和平,也必须要拿起手中的刀枪去战斗。保家卫国,匹夫有责。男儿的血性一经燃起,如覆水难收,谁愿意过刀头舔血的苦难日子。既然贼人来了,别无选择,只能迎头而上,头掉了不过是碗大的疤。

摆在陶家齐面前的路有两条:一条路是加入日伪维持会、绥靖队,另一条路是投奔新四军、共产党。当时两边的人都在争取他加入。何去何从?当他正迷惘之际得知八路军取得平型关大捷,打破了日军不可战胜的神话,陶家齐选择了跟随新四军。他在日记中写道:“未来的希望,可能就寄托在这支部队身上,寄托在共产党身上。”

不久,在一个秋日的午后,陶家来了一位戴眼镜穿长衫的陌生人,他是来争取陶家齐加入新四军的。陶家齐与神秘的来客相谈甚欢,他得知,早在这年的2月,毛泽东发电项英、陈毅,要求新四军:“目前最有利于发展地区还在江苏境内茅山山脉,即以溧阳、溧水地区为中心,向着南京、镇江……广德线上之敌作战,必能建立根据地,扩大新四军基地。”

一张油印并由新四军一支队副司令兼一团团长傳秋涛亲自签字并盖上一小方长印章的委任状郑重地被交到陶家齐手上,任命他为新四军湖熟赤山地区抗日情报站主任。

日军很快占领了湖熟。为了安全,组织把陶家齐转移到句容县郭庄庙附近的汤巷陶家村开展工作。他很快把在上海当学徒的长子陶和庆、侄子潘泽松、大女婿戴如高、干儿子严必昌等热血青年组织在一起,悄悄打入敌区内部搜集情报、惩治汉奸,用计谋从汉奸手上夺来2000多斤钢丝等军用物资,用小船、小推车走小路运到溧阳竹箦新四军部队去。组织群众筹集粮食物资和武器弹药,营救伤病员。

日军在离湖熟不远的淳化、索墅等地设立据点,得知陶家齐在当地声望高,想拉他这个乡绅入伙,但遭到他怒斥。为了在乱世生存,更多地为新四军搜集到重要情报,陶家人节衣缩食,最难的时候,靠变卖家具、字画维持生计。

郭庄庙、赤山、湖熟一带,作为新四军重要活动区域,斗争形势错综复杂,分外激烈。在陶家齐的精准组织下,湖熟情报站为新四军送去了许多有价值的情报。赤山之战击毙日军中队长以下100余人,生俘2人,缴获九二步兵炮1门、机枪2挺、掷弹筒2具、步枪60支。这是江南新四军缴获的第一门大炮。因为新四军是圩区的抗日游击队,携带大炮行军不方便,时任二支队组织科长的王直让战士把九二步兵炮拆散并将拆下来的大炮零件交给陶家齐秘密藏在了郭庄庙陶家村一个水塘边的陶家菜地里。陶家齐的情报为赤山之战的胜利立下了汗马功劳。

叛徒告密

1942年6月,因抗战形势的需要,陶家齐被江宁县抗日民主政府任命为江宁县赤山区抗日民主政府区长。从此,陶家齐常在敌区露面,公开了赤山区区长身份,为此,被日军、汉奸视为眼中钉,他们决定等待时机对他下手,拔除陶家齐这根钉子。

1943年8月中秋的月亮圆又大。这天是陶家齐最小的儿子陶和寿1周岁生辰。陶家齐带着几名队员路过林家庄,准备给家人一个惊喜,决定在家中留宿一夜,陪陪许久未见的妻儿。他们一行9人走在田埂上的脚步声很轻,生怕惊了村里的狗子,身后的脚印在月光下清晰可见,还是依稀听到狗吠声。没有人说话,恨不得把脚扛到肩膀上走,轻点再轻点。一行人鱼贯进入陶家的院子,简单吃了晚饭,他们便早早睡下。黎明前他们要离开,不能让人发现。

可一行人还是被暗伏在林家庄的邻村汉奸尹氏父子发现了。为了领到赏钱,他们一人悄悄向湖熟附近的日伪军报信,另一人守在村口。日军闻讯赶到,封锁了水路,将陶家齐家的院子团团围住。

那一夜,村里村外的狗吠声有些急躁。长子陶和庆睡得极不踏实,心烦气躁,他睡不多久便起来看一次,躺床上半小时后还是感觉不对劲,本能地闻到空气里有危险的味道。他立刻起床并叫醒警卫员许海清一起到外面察看。他们冲出门分别向左右跑去,刚到门外,走在右边的许海清看到了日军,他声音都抖了。就在他转身告诉陶和庆的时候,和庆扭头向着房间方向大喊一声:“快跑。”他想叫醒家人,然后走小路向水边跑去,而许海清会水,一头奔向河边,准备从水路脱身,但被守在河边的日军抓住了。这时,日军冲进屋,逮捕了陶家齐夫妇及通信员尹贵生、情报员戴如高。埋伏在水边的日军,在全村搜捕陶和庆并开始放火烧房。火光下,陶家齐看见日军抓捕了一名小通信员,便厉声说:“这个小娃娃是邻居家的放牛娃,你们抓他干什么?不要抓他,我们家人全在这,抓我们就是!”日军才把小通信员放走。

陶和庆从小路跑到河边时正遇上一条路过的渔船搭救而脱险。

妻子朱维珍在听到外面的响声时,慌乱中把小儿子陶和寿藏在了厨房的柴草堆里。侥幸活下来的小通信员在日军走后,返身发疯似的往回赶,他老远就看到熊熊烈火,听到婴儿惨烈的哭声——那是小圆子在哭……他冲进火海抱出了陶家齐最小的儿子陶和寿奔向河边,正好河边有村民放着的木盆,他便把婴儿放入木盆,顺水划向对岸的村庄,后被村民救起。

那日,陶家齐夫妻俩和四十六团警卫员许海清、十六旅谍报员戴如高、区大队通讯员尹贵生全部被捕。许、戴、尹这3位年轻人在押往去溧水的路上被杀。日军把陶家齐夫妇押往日军溧水总部,所有刑具都从他们身上过了一遍,每天被折磨得奄奄一息,但在受刑69天的日子里夫妇二人咬紧牙关,誓死不招。

69天后,日军在他们嘴里无法逼出一个字,于是起了杀心……

追忆先辈

中国第二历史档案馆在筹备党史展览过程中,雨花台干部学院副院长陈俊峰不经意间翻到一本泛黄的日记,封面上的“家齐”,如陶家齐其人一般端正肃穆。陈俊峰很早听知陶家齐烈士的故事,看到这本日记,又惊又喜,如获至宝。几十年了,这本日记辗转至今,才重见天日。

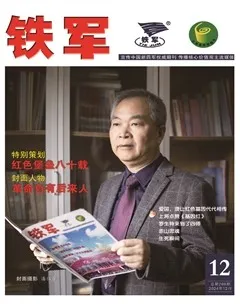

在陶和寿8岁那年,抚养他的大妈让他把父亲的日记交到县里,从此再无消息。没承想在他78岁时,接到陈俊峰打来的电话:陶和寿,日记找到了。

这本日记共79页,陶家齐除了记录自己在1938年2月到5月间在江宁县湖熟镇的日常生活外,还记录了侵华日军的种种恶行,字字泣血,可见记录者无比悲愤的心情。日记到当年5月5日停止。这79篇日记中,每个字、每个标点符号,都饱含了陶家齐对家国同胞的一片丹心。

“廿七年四月十日晴

过土山巍峨政府尚存在,西半边已烧去,余如东山里是被人民毁折。马路两旁焚去十之六七,栖(凄)凉满目,不堪言状。行至土城头、岔路口等地,亦成焦土。”

这是《陶家齐日记》中的一段记录。当时,他已年近五旬,在距南京城40公里的湖熟镇担任乡长。日记中所记录的,也是南京大屠杀后几个月镇江与南京一带的凄凉景象。

每年的11月12日,是陶家齐和朱维珍的忌日,在孩子们的睡梦中,无数次梦见那把锃亮的军刀,刺向父母的颈脖,鲜血染红了湖熟的土地。在5个子女的心中,父母从未离开,他们在墙上的相框里,看着孩子们长大成人。后来,陶家的5个子女中,一人参加新四军,两人参加抗美援朝。

每逢父母的忌日前后,父母会闯进孩子们的梦中,在家门口急切地拍门,在梦里真真切切。父母的拍门声让孩子们醒来,等真的开了门寻找父母,除了风声,什么也听不见。父母早化成了风、水、日、月,化作大地上的植物,围绕在5个孩子的身边,在孩子们看不见他们的地方,久久凝望。

陶家5个孩儿,老大陶和庆、老二陶和麟、长姐陶和凤、二姐陶和英、老幺陶和寿,一次次在家乡大地上寻找着父母曾经的足迹,可岁月无声,只剩下从历史深处吹来的浩荡的风。那风似嘹亮的哨声,又像是悲壮的号角,响彻赤山脚下的大地。

(责任编辑徐良文)