虚拟现实结合大数据技术应用于自然教育的模式构想

收稿日期:2023-04-12

*基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助“生态文明视域下自然接触促进儿童积极发展的作用机制及精准干预研究”(2024SKQ01);北京林业大学“双一流”建设项目“‘双一流’背景下人工智能赋能‘环境+心理学’拔尖创新本科人才培养模式探究”;教育部高等学校心理学类专业2022-2023年度教育教学改革项目(课程建设类)“《心理学研究方法》课程‘三全’贯通式教学模式的改革与实践”;2023年北京林业大学校级教改项目“心理学本科生科研能力‘全面+全程+全域’ 的培养与实践一以‘心理学研究方法’ 课程为载体” (BJFU2023WY06)

第一作者:张天慈(2002- ),女,本科生,研究方向为自然教育。E-mail:2294780862@qq.com

通信作者:于晓(1994- ),女,博士,副教授,研究方向为自然教育。E-mail:yx0903yingzhong@163.com

摘要:文中结合虚拟现实技术和大数据技术,提出打造一个虚拟自然教育智慧平台的设想,即集自然知识科普、生态课堂学习、自然实时互动和自然疗愈于一体的个性化全景式虚拟自然教育智慧平台,以创新自然教育实践模式、实现全民共参共享的自然教育目标。该平台首先基于海量自然素材信息库,构建包含“知识科普-互动体验-认知提升”的智慧教育实践平台;再从“知”“情”“意”3大维度,推动个体认知、情感与思维层面的自然教育实践,塑造正确健康的生态文明理念;最后,整合分析参与者平台使用数据,通过比较平台使用前后用户各维度的测评结果变化以检验平台的使用效果,进行效果反馈,以便于进一步优化平台设置,并根据用户的使用习惯形成“个人画像”,在其使用平台时进行个性化推荐。

关键词:自然教育;虚拟现实;大数据;智慧平台

中图分类号:G40-012.9 文献标识码:A 文章编号:2096-9546(2024)02-0055-07

DOI: 10.12344/lczcyj.2023.04.12.0001

张天慈,于晓.虚拟现实结合大数据技术应用于自然教育的模式构想[J].林草政策研究,2024,4(2):55-61.

Nature Education Model Embedded with Virtual Reality and

Big Data Technology Conceptualization

Zhang Tianci Yu Xiao

(Department of Psychology, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China)

Abstract: The paper proposes to combine the virtual reality technology and big data technology for building a personalized panoramic intelligent platform of virtual nature education, which will integrate nature knowledge popularization, ecological curricular learning, real-time interaction with nature and nature healing. This aims to innovate nature education practices and models for realizing the goal of universal participation and sharing in nature education. To achieve this goal, the intelligent education practice platform is firstly built including“knowledge popularization - interactive experience - cognitive improvement”. Then the practices of nature education are promoted from the three dimensions of “cognition”, “emotion” and “mindset”, so as to shape the correct and healthy concept of ecological civilization among participants. At last, the platform use data of participants is integrated and analyzed and the platform use effect will be tested and verified by comparing the changes in all the dimension before and after the platform use, which will feed the further optimization of the platform parameters. At the same time, a “personal profile” is formed based on the user’s usage habits, and personalized recommendations are made accordingly.

Keywords: nature education; virtual reality; big data; intelligent platform

习近平总书记强调:“生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。中华民族向来尊重自然、热爱自然,绵延5 000多年的中华文明孕育着丰富的生态文化。”生态文明教育是生态文明建设的重要方面,自然教育又是生态文明教育的良好抓手,通过自然教育的普及可以推动生态文明建设,树立人与自然和谐共生的理念。

自然教育是以自然环境为基础,以推动人与自然和谐共生为核心,以参与体验为主要方式,引导人们认识和欣赏自然、理解和认同自然、尊重并保护自然,最终达到实现人的自我发展以及人与自然和谐共生目的的教育[1]。研究表明,亲近自然对于改善个体的消极情绪[2]、缓解压力[3]、恢复注意力[4]、提升心理健康[5]具有积极作用,很多国家都在积极进行自然教育实践。相较于欧美、日韩等国家,我国自然教育虽起步较晚,但发展态势良好。我国已经形成了以国家自然教育设施为基础,企业及社会组织竞相发展的新局面[6];但与此同时,我国的一般自然教育仍存在受制于时空客观限制、成本高以及难以普惠推广到全民等客观问题。因此,创新自然教育实践路径以促进自然教育的进一步普及很有必要。因此,本文将在梳理当前自然教育发展现状和虚拟现实及大数据技术在自然教育中的应用的基础上,提出虚拟现实结合大数据技术在自然教育实践中的应用设想,打造一个虚拟自然教育智慧平台,作为一般自然教育的补充途径,推动自然教育的发展与普及,助力生态文明建设。

1 自然教育发展现状

目前,随着人们对于自然教育的重视程度普遍提高,我国的自然教育也在如火如荼地进行中。在国家层面,自然教育委员会将具有自然教育潜力的湿地、森林公园以及自然保护区命名为全国自然教育学校(基地),借助其中的自然资源开展相关教育活动。如首批获得授牌的八达岭国家森林公园,其通过自然游戏、自然手工、森林探秘、森林之家等多种趣味游戏,促进学习者走进自然、了解自然并喜欢自然、尊重爱护自然[7]。在社会层面上,北上广深等一线城市也陆续出现了一些自然教育机构,逐渐成为我国自然教育实践的重要参与力量[8]。尽管自然教育得到了越来越多的重视与认可,但其实践依然面临诸多困境:1)国民自然体验需求紧迫。多数城市居民生活节奏较快、多忙碌于工作或学习,出现“自然缺失症”。北京市东城区疾病预防控制中心在2020年10月对小学生日间户外活动情况的调查表明,63.67%的小学生每天在户外活动的时间小于2小时,存在自然接触不足的现象[9]。2)一般自然教育受时空限制,实践受限。自然教育大多在自然环境中进行,而我国气候复杂多样。对于北方地区的居民来说冬天时间较长、自然景色单一,大部分室外自然教育在冬季难以开展。同时,我国很多地区拥有固定单一的地貌景观,如西北地区的居民难以看到海洋自然景观,而东南地区的居民难以欣赏到高山雪地等,因此实地的自然教育可能受到客观地域条件的限制。3)一般自然教育成本较高,难以全民推广。相比一般课堂教育,自然教育过程中参与者的时间出行成本、设施成本、安全成本会大幅提高,自然教育的高成本也导致了我国从事自然教育的社会机构资源有限、供给能力严重不足,匮乏的自然教育资源与广大人民群众的自然教育需求之间存在着较大差距,致使目前我国实地自然教育可覆盖的受众范围十分有限。

综上所述,搭建一个集自然知识科普、生态课堂学习、自然资源景观实时互动和自然疗愈于一体的个性化全景式虚拟自然教育智慧平台将有助于克服现有教育困境,这不仅有利于构建一种更具现实性、可操作性、发展性的自然教育模式,推动自然教育的普及、生态文明建设的发展,还可以进一步提升国民生活的满足感和幸福感。

2 虚拟现实和大数据技术在自然教育中的应用

2.1 虚拟现实技术在自然教育中的应用及其有效性

虚拟现实技术(Virtual Reality,VR)是一种新时代新型成像技术,主要以计算机为核心,结合多媒体、图像、感知识别、仿真等相关技术模拟真实环境,从而让参与者产生沉浸式体验[10-11]。虚拟现实技术最为突出的3个特点是交互性、沉浸性和想象性。目前,虚拟现实技术在我国高校教育中已有一定运用,主要使用在高校虚拟实验室、训练平台、课程拓展以及校园服务等方面[10]。2022年,我国发布了虚拟现实与行业应用融合发展行动计划,强调要加速虚拟现实技术的升级,完善虚拟现实产业的体系,促进虚拟现实产业与其他行业的融合,这说明虚拟现实技术跨行业融合是未来发展的一个方向。

虚拟自然教育的构想在国外早已被提出,并且进行了一些线上线下自然教育实践。已有研究者利用虚拟现实技术将图像和声音进行集成,创建各种虚拟自然场景用于研究自然教育对人的影响,发现沉浸在虚拟自然环境中能促进人们身心放松[12]。国外还有实验室融合地形、水体、植物、人口密度等数据构建了一个虚拟植物园模型,向参与者传递了一种新的自然感官体验,参与者出现了明显的情感反应,并引发了个体的好奇心与探索自然的意识[13]。此外,国外一些自然教育组织也开始了线上远程自然教育的尝试,将线上自然教育作为自身平台的一个板块,如通过虚拟程序软件开展鸟类直播研讨项目、自然互动演示项目、虚拟漫步项目等,以解决人们不能进行线下自然教育的问题,也得到了参与者的良好反馈。因此,虚拟自然教育的实现具有一定可行性,是未来自然教育发展的一个趋势。除此之外,虚拟自然教育以群众喜闻乐见的形式为依托,不需亲临其境便可与森林、河湖、土地、湿地、动植物等自然资源进行互动,突破了时空限制,使自然教育更加便利化、日常化,有助于产生潜移默化的影响,提升国民整体生态文明意识水平,促进生态文明建设。

2.2 大数据技术在自然教育中的应用及其有效性

大数据技术具有信息量大、类别丰富、更新快、可共享等特点,目前大数据在教育领域的应用主要体现在教育资源的管理与推送、各类教育资源反馈信息的收集与评估等方面[14]。要构建全景式仿真虚拟自然教育平台自然离不开大量的文本图片素材,大数据技术刚好能够满足平台自然资源收集与管理的需要。目前,已有研究者将大数据技术应用到自然教育中,开展了基于大数据的儿童自然印象分析研究,通过对儿童有关自然印象的作文进行分词处理, 提取儿童形成自然印象的影响因素,并为其后续自然教育的设计提供依据[15];也有研究者提出在网络化时代,自然教育应主动与时代接轨,善于借助大数据平台等媒介,构建有特色、品质化的数字服务空间[16],在技术层面借助大数据等新方法,对标受众需求,积极发挥不同渠道的传播优势[17]。除此之外,也有研究者认为可以建立公众环境教育大数据,并依托大数据建立绿色公民认证体系,更加科学、有针对性地引导公民进行自身环境素质的提升等[18]。总而言之,大数据技术可以对特定用户群体的数据进行提取分析,也可对特定用户群体进行针对性的内容投放。借助该技术手段,自然教育的针对性将会大大提升,进而有助于提升教育的效率及效果,加快生态文明建设的步伐。实践表明,大数据技术在自然教育领域的应用是可行的,并且其创新应用将会为自然教育注入新的活力。

3 虚拟现实结合大数据技术在自然教育实践中的应用设想

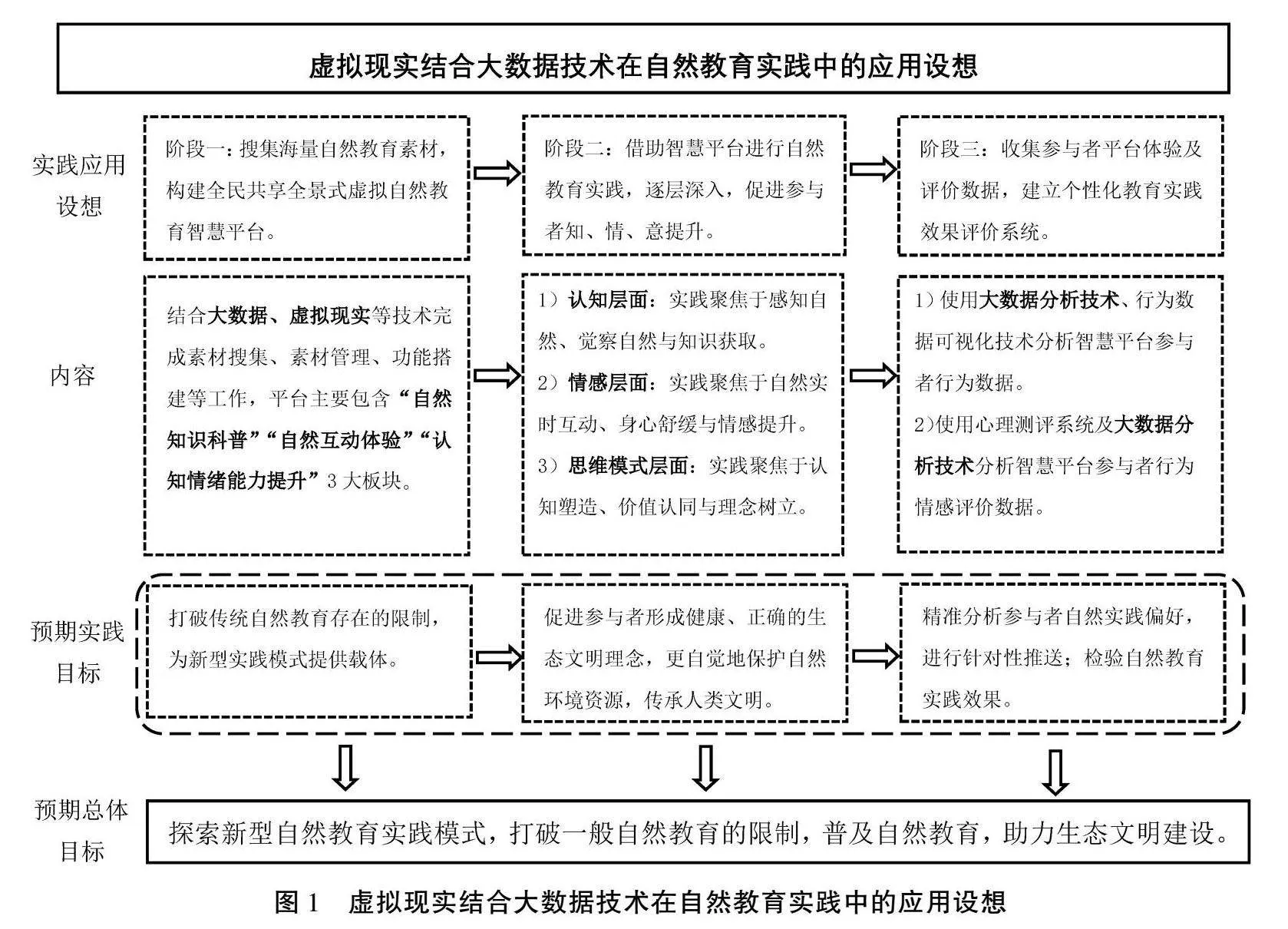

结合大数据技术、虚拟现实技术等前沿科技手段,搭建一个全民共参共享、沉浸式体验、个性化配置与反馈于一体的全景仿真虚拟自然智慧教育平台,将有助于推动自然教育的普及、生态文明建设的发展,实现全民共参共享的自然教育目标,让国民保护自然、爱上自然并从中获益。实践应用设想主要包括3个阶段(图1)。

3.1 搜集海量自然教育素材,构建全民共享全景式虚拟自然教育智慧平台

以“人与自然和谐共生,助力生态文明建设”为出发点,以“共参共享自然体验,提升个体认知情绪能力”为核心理念,构建“多功能—全景化—沉浸式”自然教育智慧平台。平台主要基于前期丰富、可靠、权威的海量自然教育素材,结合数据可视化技术、大数据技术、人工智能技术以及虚拟现实技术,完成素材搜集、素材管理、功能建设等板块划分及功能搭建。平台主要包含“自然知识科普”“自然互动体验”“认知情绪能力提升”3大板块,充分结合大数据技术和虚拟现实技术,并且在平台设计中融入“顺应天性,倾听自然”的理念,以嵌入式自然教育作为平台开发的核心,完善自然教育内容和结构,关注人与自然的关系,提升参与者的知、情、意,加强其生态文明素养。

3.2 借助智慧平台进行自然教育实践,促进参与者知、情、意提升

习近平总书记在中共二十大报告中指出:“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。”这再次强调了通过自然教育提升国民总体生态文明意识的重要性。本文所提出的自然教育实践模式基于智慧教育数字信息化,以大数据、虚拟现实等手段打造智慧教育平台,具体从“知”“情”“意”3个维度,以“自然知识获取—自然实时互动—认知情感提升”为路径,进行自然教育实践,最终促进参与者保护自然,助力生态文明建设。

3.2.1 认知层面的自然教育实践

认知层面的自然教育实践主要聚焦于感知自然、觉察自然与知识获取方面。借助平台提供的海量自然教育素材,通过大数据技术进行资源整合、分类,便于参与者快速浏览以及精准检索,使参与者能够更近距离地观察自然、倾听自然、认识自然。平台可为用户提供各种动植物图片及音频素材、海量物种资源、地形地貌讲解等多品类自然教育资源以进行自然感知。除此之外,平台预先通过大数据技术采集不同群体在接触自然教育和接触实践时的感受与需求,整理、分析并提供顺应自然教育理念的具有典型性和普适性的自然教育素材与资源。在此基础上,参与者可进一步探索自然界中的各部分组成元素,探索不同物种的奇妙“特性”,体会不同生命的独特性与复杂性,深度走进自然、洞察自然,培养“人与自然和谐共生”的理念;平台还可以提供生态圈知识科普,普及自然与心理健康相关知识,补充“知识缺口”,加深参与者对人与自然的科学认识,不仅从生态的视角出发,更融入了社会视角与人类视角,为参与者认识自然、了解自然提供新思路。

3.2.2 情感层面的自然教育实践

情感层面的自然教育实践主要聚焦于自然实时互动、身心舒缓与情感提升方面。平台借助虚拟现实技术实现全真VR模拟沉浸式体验,调动参与者不同感官参与到自然接触与自然体验中,充分感受接触自然的趣味性,深入体验大自然的灵活性,感受自然景观在四季中的动态变幻,通过与自然互动以及参与者间的实时互动激发参与者对自然的好奇心与想象力。此外,参与者还可以自行选择感兴趣的自然体验场景,在接触自然、感受自然的过程中体会身心的放松,获得认知恢复和注意力修复,增强参与者与自然的亲密联结和有益互动,真正体会人与自然和谐共处的深意。

3.2.3 思维模式层面的自然教育实践

思维模式层面的自然教育实践主要聚焦于认知塑造、价值认同与理念树立方面。平台借助可视化技术、虚拟现实与增强现实技术,支持参与者体验自然情境中的“森林疗愈”“自然冥想”“自然正念”,让参与者能够沉浸式接触自然,深度体验自然接触的美妙之处,更深入地理解自然教育的真正内涵,塑造对自然接触、自然疗愈的正确认知。通过虚拟自然接触来挖掘培养参与者的亲环境意识与行为,引导其自主探索,体会自然与身心的联结,认同自然接触的价值。增强参与者对自然的感知、意识和理解,增加对自然的关怀、联结与归属感、认同感,深度唤醒人们了解自身及其所生活的自然环境,促进参与者形成健康、正确的生态文明理念,更自觉地保护自然环境资源,传承人类文明。

3.3 收集参与者平台体验及评价数据,建立个性化教育实践效果评价系统

借助数字化资源管理、个性化智能推荐、用户互动交流等技术系统,收集参与者的平台使用数据进行行为分析、情感评价与心理测验分析,智能分析各板块实时互动数据,建立个性化教育实践效果评价体系。

1) 使用大数据分析技术、行为数据可视化技术分析智慧平台参与者行为数据。分析平台参与者各板块使用次数、情景选择频率、各板块浏览时间、板块间跳转规律等信息,针对不同参与者平台使用特点(如高频选择活动、最爱使用板块等信息)进行智能个性化推荐,通过参与者以往的平台使用特点形成“个人画像”,精准分析参与者自然实践偏好,自动整合并分析使用数据,在参与者每次使用平台时对其进行智能推送。

2) 使用心理测评系统及大数据分析技术分析智慧平台参与者行为情感评价数据。在参与者使用平台前后使用相应的量表对其多方面心理特质进行测评,包括对自然环境的主观感受测评、自然环境满意度测评、自然接触体验测评、自然教育认知思维测评、幸福感水平测评等,综合比较平台使用前后各维度的情感评价变化,以检验智慧平台的使用效果,并进一步优化实践模式,实现自然教育与大数据技术、虚拟现实技术及心理学领域的良好交叉融合。

4 结束语

随着社会的飞速发展,我国在实现国民物质生活极大丰富的同时也越来越重视生态文明建设、自然教育的发展。但不可否认的是,目前我国的一般自然教育仍存在受制于时空客观限制、高成本以及难以普惠推广到全民等问题,而本文提出了创新性的自然教育实践模式构想,即通过虚拟现实技术和大数据技术打造一个虚拟自然教育智慧平台,具体从“知”“情”“意”3大维度实现对自然环境的精准模拟,给参与者以身临其境的沉浸式体验,从而突破时空限制,降低自然体验成本,以缓解现有自然教育的实践困境。这不仅为参与者认识自然、了解自然提供新思路,更有利于增强参与者与自然的亲密联结和有益互动,增加其对自然的关怀、联结,及归属感、认同感,促进参与者形成健康、正确的生态文明理念,达成“人与自然和谐共生”的教育效果,意义深远。同时,平台还通过收集用户使用数据,形成用户“个人画像”,做到因材施教,进行有针对性的个性化的自然教育,使自然教育知识性与趣味性并存。除此之外,该设想还可丰富自然教育实践者的自然教育资源储备,帮助其节约实践成本,将更多的时间、精力、金钱投入到自然教育实践及资源构建过程中,不断提高自然教育实践质量,推动自然教育的进一步普及。

综上所述,鉴于目前一般自然教育存在的不足,创新自然教育实践路径以克服现有障碍无疑是很有必要的,本文提出的结合虚拟现实及大数据技术打造一个虚拟自然教育智慧平台可作为一般自然教育的补充途径,让人们随时随地体验大自然,从而引导人们探索和热爱自然、尊重和保护自然,形成一种人与自然共生共存的健康生活方式,助力我国生态文明建设以及“健康中国”战略。

参考文献

[1]林昆仑,雍怡.自然教育的起源、概念与实践[J].世界林业研究,2022,35(2):8-14.

[2]卢家豪.绿色健身中空间开阔性对情绪的影响及相关个体因素分析[D].金华:浙江师范大学,2021.[3]郑梦如.基于压力缓解理论的合肥市匡河公园空间环境因子评价研究[D].合肥:安徽农业大学,2020.[4]马彦红,朱捷,陈曦.城市公园感知生物多样性促进注意力恢复的影响研究[J].中国园林,2022,38(7):80-85.

[5]朱黎君,杨强,叶宝娟,等.自然联结对大学生抑郁的影响:有调节的中介模型[J].心理发展与教育,2022,38(6):886-893.

[6]蔚东英,张弦清,陈君帜,等.促进中国国家公园自然教育系统化建设的思考[J].林草政策研究,2022,2(2):1-9.

[7]张秀丽,杜健,狄隽.北京八达岭国家森林公园自然教育实践与发展对策探索[J].国土绿化,2019(7):55-57.

[8]徐艳芳,孙琪,刘丽媛,等.自然教育理论与实践研究进展[J].安徽林业科技,2020,46(6):37-40.

[9]韩霄,陈辉,勉丽娜,等.北京市东城区中小学生日间户外活动现状及其影响因素研究[J].中国预防医学杂志,2021,22(2):151-155.[10]郭梦.疫情防控常态化背景下虚拟现实技术在教育领域的应用研究[J].教育传媒研究,2022(4):74-76.

[11]张贯超.AR/VR技术在实验课程教学中的案例分析[J].电子技术,2022,51(8):145-147.

[12]ANDERSON A P,MAYER M D,FELLOWS A M,et al.Relaxation with immersive natural scenes presented using virtual reality[J].Aerospace Medicine and Human Performance,2017,88(6):520-526.

[13]HARRINGTON M C R,BLEDSOE Z,JONES C,et al.Designing a virtual arboretum as an immersive,multimodal,interactive,data visualization virtual field trip[J].Multimodal Technologies and Interaction,2021,5(4):18.

[14]李桂枝.基于大数据技术的智慧教育平台设计路径和应用方式分析[J].科技创新与品牌,2022(4):78-80.

[15]阳盛清.面向儿童自然教育的设计及服务[D].上海:东华大学,2022.

[16]宋晓青.基于自然教育的浙江乡村文化和旅游公共服务融合发展[J].现代园艺,2022(18):186-187,190.

[17]张云飞.科普微视频在自然教育中的应用:以“指尖博物馆MuseuM”微视频科普平台为例[J].上海广播电视研究,2021(4):90-95.

[18]刘思洋.多方共谋,粤自然教育“再上层楼”[J].环境,2017(1):78-80.