新质生产力赋能森林食品产业高质量发展:逻辑机理、现实挑战与实现进路

收稿日期:2024-06-18

*基金项目:2021年黑龙江省哲学社会科学规划项目“增加值视角下黑龙江省林区森林食品产业价值链结构演变与升级路径

研究”(21GLB059)

第一作者:陈丽荣(1980- ),女,博士,副教授,研究方向为林企改革与国有林区发展。E-mail:chenlirong1980@126.com

通信作者:乔浩(1999- ),男,硕士,研究方向为企业管理。E-mail:E725576495@163.com

摘要:森林食品产业高质量发展对于贯彻大食物观、保障国家粮食安全具有重要意义。新质生产力作为传统生产力的质变跃迁,为森林食品产业高质量发展带来了新动能。文中阐释了新质生产力赋能森林食品产业高质量发展的逻辑机理,认为发展新质生产力可以为森林食品产业高质量发展提供绿色底色、动力引擎、资源保障和产业支撑;但在具体赋能过程中面临着森林食品产业产品附加值不高、资源开发利用效率低、产业营销理念落后、高素质人才“量质齐缺”等现实挑战。据此,提出了新质生产力赋能森林食品产业高质量发展的实现进路:1)加强面向现代化产业体系的人才队伍建设,充分发挥森林食品产业新型人才创造力;2)激发产业创新活力,促进森林食品全产业链创新发展;3)完善政策引导机制,加快培育森林食品产业新型经营主体。

关键词:新质生产力;森林食品;高质量发展;逻辑机理

中图分类号:F326.23 文献标识码:A 文章编号:2096-9546(2024)02-0023-10

DOI: 10.12344/lczcyj.2024.06.18.0004

陈丽荣,乔浩,高嘉睿.新质生产力赋能森林食品产业高质量发展:逻辑机理、现实挑战与实现进路[J].林草政策研究,2024,4(2):23-32.

New Productive Force Empower High-Quality Development of Forest Food Industry:

Logical Mechanism, Realistic Challenge and Realization Approach

Chen Lirong Qiao Hao Gao Jiarui

(College of Economics and Management, Northeast Forestry University,Harbin 150040, China)

Abstract: High-quality development of forest food industry is of great significance for implementing the concept of grand food view and ensuring national food security. As a qualitative upgrading of traditional productivity, new productive forces give the direction for high-quality development of the forest food industry. This paper explains the logical mechanism that new productive forces empower the high-quality development of forest food industry. It is held that new productive forces can deliver the green base, the engine of development, the sufficient resources and the industrial support for the high-quality development of forest food industry. However, in the process of empowerment, forest food industry is challenged by low value addition, inefficient development and utilization of resources, poor marketing concept, and lack of talents. In this sense, the pathways to realize the empowerment are proposed, including: 1) Cultivating the teams of talents for modern industrial system, and give full play to their creativity for forest food industry; 2) Stimulating the vitality of industrial innovations to promote the innovative development of the whole forest food industrial chain; 3) Improving the policy guidance mechanism for accelerating the cultivation of new business entities in forest food industry.

Keywords: new productive force; forest food ; high-quality development; logical mechanism

推动森林食品产业高质量发展,对于贯彻大食物观、保障国家粮食安全具有重要意义。2022年,习近平总书记在北京参加义务植树活动时,全面阐述了森林的多重功能,指出:“森林是水库、钱库、粮库,现在应该再加上一个‘碳库’。”中共二十大报告中,更进一步强调了树立大食物观理念的重要性,并明确提出要积极构建多元化食物供给体系,这既是国家粮食安全战略的重要组成部分,也是深化农业供给侧结构性改革、推动农业转型升级的重要内容[1-2]。大食物观的提出,标志着中国食物安全保障思路的重大转变,它突破了“粮油肉蛋奶”的传统范畴[3],将视角从农田拓展至山林,凸显了森林作为“粮库”的重要地位及其对于保障国家粮食安全的深远意义。

新质生产力是以创新为主导,具备高科技、高质量、高效能显著特征,符合新发展理念的先进生产力质态[4]。2023年9月,习近平总书记在东北全面振兴座谈会上首次提出新质生产力,强调“要加快形成新质生产力,增强发展新动能”,并进一步明确“要始终把保障国家粮食安全摆在首位”。习近平总书记关于新质生产力的阐述,为推动森林食品产业高质量发展提供了理论指导,指明了发展方向。根据赋能理论,新质生产力主要通过科技创新引导传统产业摆脱粗放型经济增长模式,实现传统产业深度转型升级[5-6],并形成现代化产业体系新业态。在发展新质生产力与实现国家粮食安全战略目标双重要求下,以新质生产力赋能森林食品产业高质量发展变得越发重要。首先,新质生产力不仅能通过生产过程中的技术进步和效率提升实现产业规模经济,确保森林食品产业“量”的增长,确保国民基本食物需求得到满足,即“吃得饱”;更能敏锐响应市场需求变化,提升森林食物的品质与多样性,让国民在饮食上实现更高层次的满足,即“吃得好”。其次,新质生产力赋能森林食品产业高质量发展是践行“两山”理念[6],推动“绿水青山”向“金山银山”转化的核心驱动力。习近平总书记指出:“绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力。”这意味着新质生产力赋能森林食品产业高质量发展,是在提升森林生态保护效率前提下,实现生态效益和经济效益的共促、共赢,是绿色、低碳、可持续的生态经济发展模式。最后,新质生产力赋能森林食品产业高质量发展是壮大乡村富民产业、巩固脱贫攻坚成果[7]、推动实现城乡共同富裕的有效途径。

根据学术界现有文献来看,相关研究主要集中在新质生产力与“农粮”之间关系的研究,具体包括新质生产力赋能农业全产业链减损[8]、新质生产力与粮食安全的关系[9]、农业新质生产力内涵与发展[10]等,而涉及新质生产力赋能森林食品产业高质量发展的研究不多。本文将探究新质生产力赋能森林食品产业高质量发展的逻辑机理、现实挑战与实现进路,为保障国家粮食安全、促进森林食品产业高质量发展提供理论支撑和实践借鉴。

1 逻辑机理

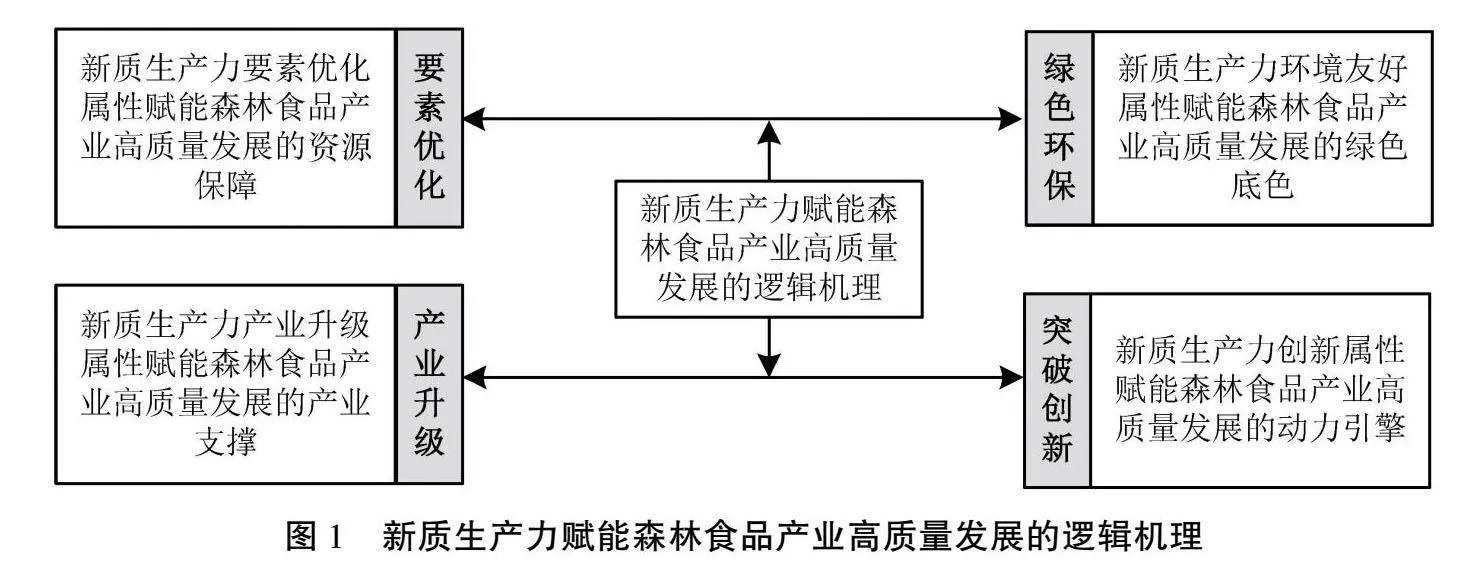

森林食品是森林资源的重要组成部分,是集约资源、富民强企的绿色产业,是践行“两山”理念,促进林业转型升级的战略性产业。新质生产力作为传统生产力发展的质变跃迁,是推动森林食品产业高质量发展的根本动力。结合新质生产力的环境友好属性、创新属性、要素优化属性以及产业升级属性,本文认为,新质生产力可以为森林食品产业的高质量发展提供绿色底色、动力引擎、资源保障和产业支撑(图1)。

1.1 新质生产力环境友好属性赋能森林食品产业高质量发展的绿色底色

中国林业生态发展促进会2012年颁布的《中国森林食品认证管理办法》将森林食品界定为,在森林环境下野生或人工培育的以动物、植物、微生物为原料,不经加工或经过加工的各类食品。森林食品生长在森林中,天然蕴含生态性、健康性和安全性等产品特性[11];而消费者在进行森林食品选购决策时,也往往将天然、安全、原生态等绿色高品质特征作为优先考量因素[12]。因此,绿色不仅是森林食品产业持续发展的基石,更是其高质量发展必须坚守的不变底色。新质生产力是绿色生产力,具有高科技、高效能和高质量特征,是有着环境友好和资源节约属性的先进生产力质态,可以为森林食品产业高质量发展赋予更加鲜明的绿色底色。

1) 新质生产力提高了森林食品产业赖以生存的森林生态资源的保护效率,为森林食品绿色生态品质提供了生态环境保障。森林食品与其他食品的主要区别在于其生长环境的生态性。因此,开发森林食品必须遵循保护与发展的双重原则,即在保护生态的前提下寻求发展,同时在发展过程中加强生态保护,进而通过发挥森林资源独特的生态优势提升产品的生态品质。新质生产力由于其高科技特性能够广泛应用于森林资源的培育、保护、利用等各环节,特别是高科技与智能化深度融合后的智慧林业,可实现森林保护的精准化和高效化,提升森林生态保护效率和森林资源质量,使得森林生态保障能力持续增强[13],为森林食品产业绿色发展创造资源基础。

2) 新质生产力促进了森林食品全产业链绿色发展,推动了森林食品可持续绿色供给。森林食品也称为绿色食品,生态、健康、绿色属性是其区别于其他食品的主要属性;因此,其绿色发展是产业发展的基本要求,也是中国森林食品产业参与国际市场竞争获取竞争优势的根本所在。森林食品绿色全产业链,是指森林食品产业在种植(采集)、生产加工、物流配送、销售服务直至回收利用各环节中,全面践行绿色低碳发展理念,从全产业链宏观视角构建绿色、低碳、循环发展的森林食品产业体系,推动森林食品全产业链绿色化、清洁化、低碳化和可持续化。首先,新质生产力的高科技特征为森林食品产业的绿色发展提供了技术支持。新质生产力的发展推动了技术的先进化、高端化、数字化与智能化进程,这些技术革新能够引领森林食品全产业链各环节的绿色革命。例如,在森林食品产业链上游的种养环节,采用生物技术、物联网技术等新质生产力可以实现产业的生态种植和生态养殖,减少种养环节用药与污染气体排放,解决森林食品养殖种植环节的空气污染和土壤污染问题。在森林食品产业链中游的生产加工环节,高端、高科技、智能化生产技术有助于实现产品加工的精准化和高效化,减少生产环节碳排放;同时,这些技术有助于最大程度地保留森林食品营养价值和原生态自然品质,减少生产过程中对产品绿色品质的损害。在森林食品产业链下游的销售环节,数字技术与互联网等新质生产力推动了“互联网+森林食品产业”销售模式的发展。该模式一方面能够缩减中间流通环节,有效提升产品从田间到餐桌的流转效率,保障森林食品的绿色品质;另一方面,大数据优势能够形成市场倒逼机制,推进森林食品产业提升绿色高品质市场及时响应能力。其次,新质生产力本身的绿色特质与森林食品产业所秉持的绿色发展理念高度契合,两者相辅相成,共同推动森林食品产业可持续发展。新质生产力本身就是绿色生产力,强调采用绿色能源、绿色技术、绿色物流等降低产业链各环节的碳排放,推动全产业链向绿色化、低碳化转型,为森林食品产业高质量发展提供坚实的绿色发展基础。

1.2 新质生产力创新属性赋能森林食品产业高质量发展的动力引擎

新质生产力的本质特征是创新,包括技术创新、模式创新和管理创新。新质生产力赋能森林食品产业高质量发展就是通过技术创新、模式创新和管理创新得以实现的,创新是森林食品产业高质量发展的动力引擎。

1) 新质生产力通过技术创新为森林食品产业提供高端科技装备,包括先进作业工具、智能生产工艺等。这些更高效、更智慧、更低碳、更环保的高端生产装备,可为提升林地生产力、改善林地生态环境、优化生产加工流程以及实现产品质量跃迁提供技术驱动。当前,在森林食品产业链上游的采集环节,由于人工采集方式简单粗暴,导致了采集过程中森林食品资源的不必要损耗。然而,新质生产力的创新属性能够促进森林食品产业采集工具的技术变革,而更为先进的采集工具可以减少该环节的资源浪费。在森林食品产业链的种养环节,种养技术的科学性和环保性对林地生产力和林地生态环境均具有显著正向影响,而新质生产力通过技术创新能为种养环节提供更为低碳、环保、先进的技术,进而推动实现林地生产力和生态环境的不断改善。在森林食品产业链中游的加工制造环节,中国森林食品产业仍处在以初级加工为主、以规模效应为主要竞争优势的阶段,发展新质生产力能够推动技术创新,进而实现森林风味产品、森林功能产品等森林食品精深加工,促进产品品质和性能跃迁。

2) 新质生产力通过模式创新为森林食品产业高质量发展提供利润增长极。商业模式创新是指经营主体以实现客户价值最大化为导向,通过优化企业价值创造的内在逻辑,向市场提供具备竞争优势的产品与服务,实现企业持续盈利。新质生产力的发展促进了新商业模式涌现[14],特别是云计算、物联网、人工智能、5G等信息技术的发展,催生了很多新商业模式,包括共享经济、电子商务、数字金融等。这些新模式为森林食品产业提供了新的利润增长极,推动森林食品产业涌现出社区支持式、互联网订单式、休闲农业式[15]等新型商业模式,有效解决传统模式下森林食品产业利润微薄的问题,助力森林食品产业链下游价值跃迁。

3) 新质生产力通过管理创新为森林食品产业高质量发展提供组织动力。新质生产力的发展促进企业进行组织结构、工作流程以及管理制度等一系列非有形技术革新,以更灵活地应对和利用外部环境变化,增强企业在不确定环境中的应变力和适应力。这些管理创新能够促进森林食品产业优化管理流程、管理体制、管理手段,提高森林食品产业资源配置效率,为森林食品产业高质量发展提供组织支撑。

1.3 新质生产力要素优化属性赋能森林食品产业高质量发展的资源保障

习近平总书记在二十届中共中央政治局第十一次集体学习时,回答了新质生产力要素优化配置问题,强调发展新质生产力,要“以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃迁为基本内涵”。这表明,森林食品产业新质生产力的发展依赖于产业各要素的优化和跃迁,而充分优化配置后的生产要素可为森林食品产业的高质量发展提供有力的资源保障。

1) 新质生产力劳动者优化属性赋能森林食品产业高质量发展的人才资源保障。一方面,新质生产力是科技创新主导的先进生产力质态,发展新质生产力能够催生出引领森林食品产业创新,并创造该产业新质生产力的战略性高素质人才,包括数字化科研领域的专业人才、生物科技领域创新人才、食品领域科技创新人才以及林地保护与利用领域科技创新人才等。这些战略性高素质人才为森林食品产业开发新材料、新产品、新工艺、新技术以及新设备等提供了高端人才保障。另一方面,新质生产力对森林食品产业应用型劳动者提出了更高的素质要求,推动森林食品产业应用型劳动者素质获得提升。在森林食品产业价值链的种养环节,新质生产力的发展要求劳动者不仅能够掌握现代农业和林业科技、先进种植技术,还需要掌握现代化种植养殖设备操作工艺,并具备一定的经营管理知识;在森林食品产业价值链的精深加工环节,新质生产力的发展要求劳动者能够熟练操作现代数智设备,掌握现代数智工艺,能够胜任高技术含量、高附加值的工作岗位;在森林食品产业价值链的品牌营销环节,新质生产力的发展要求劳动者能够熟练运用社交媒体推广、内容营销等现代营销技术,提高产品附加值,推动森林食品产业高质量发展。

2) 新质生产力劳动资料优化属性赋能森林食品产业高质量发展的设备资源保障。在森林食品产业传统生产力环境下,森林食品产业的劳动资料以传统的制造设备为主。随着新质生产力的发展,森林食品产业的劳动资料正快速转向更加数字化、智能化和绿色化,能在生产效率、生产稳定性、产品质量等多方面全方位赋能森林食品产业高质量发展。首先,智能化设备的引入能够提高森林食品产业生产过程自动化水平,减少对人工操作的依赖,提高产业生产效率。其次,数智化设备的应用使森林食品产业的生产过程更加精准和可控,其先进的传感器和控制系统,可对生产过程中的各类参数实现实时监控和调整,确保产品质量的稳定性和一致性。再次,智能化设备还可以通过数据分析和机器学习技术,不断优化生产流程。绿色化生产设备的采用不仅能够提高森林食品产业自身的环境友好性,还能满足市场消费者对绿色健康产品的需求,实现产品绿色优势跃迁。最后,基于物联网设备和技术可以构建森林食品质量追溯体系,满足消费者对森林食品的高品质要求,如在森林食品种养殖、加工、销售、收储各环节开展信息采集,建立数据信息采集管理系统,以及构建具备高信息化、数智化和标准化的食品分析、食品检测和食品加工过程检验检疫中心等。

3) 新质生产力劳动对象优化属性赋能森林食品产业高质量发展的原料资源保障。劳动对象作为物质生产的前提条件,其种类、品质和数量直接影响生产效率和产品品质。森林食品产业的生产加工离不开种子、种苗、初级森林食品、林地等劳动对象。随着新质生产力的发展,森林食品产业种子和种苗培育技术更加先进,进而促进各类种子、种苗的繁育和优化,提高了种子、种苗的品种和质量,如培育出更受消费者喜爱的口感、更加高产以及更少依赖化肥和农药的品种等。此外,生物防治和有机肥料等绿色生产技术也能促进林地要素质量的提升,从而获得更丰富、更安全、更优质的初级森林食品。

1.4 新质生产力产业升级属性赋能森林食品产业高质量发展的产业支撑

一方面,新质生产力的发展推动森林食品产业转型升级,即由低附加值向高附加值、高能耗向低能耗、粗放型向集约型升级。新质生产力以技术革命性突破为标志,能够带动森林食品产业全产业链各环节技术升级改造,逐步形成技术和人才驱动的具有自主知识产权的现代产业体系,推动森林食品产业全产业链高质量发展。另一方面,新质生产力的发展推动森林食品相关战略性新兴产业的崛起,如以物联网、5G等信息技术为主导开发互联网+森林食品产业,以生物技术为主导推动森林食品产业绿色化、低碳化、循环化发展,形成生态循环种养产业。最后,新质生产力的发展推动森林食品产业融合式发展。新质生产力的高科技特征有助于打通产业链上下游环节之间的链接鸿沟,消除以往存在的技术壁垒,为森林食品三产多类融合创造技术条件。在新质生产力推动下,森林食品产业不仅能够实现一、二产业的深度融合,通过将农业与制造业结合提高产品附加值;还能够促进第一、三产业的融合,将农业与服务业结合,拓展森林食品的服务内容;同时,也能够推动三产之间的融合,通过全产业链创新为消费者提供更加多样化、个性化、健康化的森林食品。

2 现实挑战

2.1 产业科技落后,产品附加值不高

在森林食品产业的生产加工环节,普遍存在工艺技术落后、科技创新能力弱以及产品附加值不高的问题。当前,中国森林食品产业仍以初级加工为主,科技含量高的精深加工产品较为匮乏。其原因主要有以下4个方面:1)森林食品产业主要分布在林区及其周边地区,由于历史原因其经济基础较弱,缺少足够的工业基础和技术支持。当地加工技术水平落后,产业依然停留在生产低附加值的初级产品阶段。2)由于林区经济薄弱,森林食品产业长期缺乏科技创新的经济支撑,使得科技创新活动难以持续,无法实现关键技术的突破,产业技术标准和质量控制体系的建设进展也较缓慢,严重限制了高附加值产品的开发及市场竞争力的提升,也难以形成产业升级和转型的有效动力。3)森林食品产业在掌握和应用新技术方面明显不足,对新兴科技的吸收和转化能力较弱。森林食品产业依然存在大量较为传统的生产方式和经营理念[16],在面对快速发展的科技变革时适应性和灵活性不足,导致在产品创新以及市场竞争力等方面与其他行业相比存在一定的差距。4)对于新技术的接受度和运用能力也受到生产人员技能水平和教育程度的制约。森林食品产业常位于偏远地区,当地从业人员普遍缺乏足够的技术培训和教育,这也限制了先进技术的快速普及和应用。

2.2 资源开发利用效率低,资源优势未得到充分释放

首先,在森林食品产业种植环节,由于早期缺乏整体性规划,林区普遍存在生产基地规模小、布局零散、标准不一的问题。而且,由于林区依然存在大量以家庭为单位、独自经营的小规模种植模式,进一步加剧了森林食品产业在种植环节的资源开发利用不充分问题,使得原料供应难以满足当前工业化和规模化生产的现实需要[17]。其次,在森林食品产业野生山产品采集环节,依然以分散采集、自行销售为主,尚未形成集约化、规模化开发利用模式。采集过程中,受采集技术水平和认知限制,采集手段简单粗暴,甚至对珍贵野生山产品带来毁灭性破坏。最后,森林食品产业在森林生态系统空间利用方面还需加强。森林食品产业是以林业用地为经营地域,以林地、地面森林及其生态环境为载体开展复合式经营活动的特殊产业[18]。森林食品产业可以在严格落实森林生态红线和坚持可持续发展的前提下,充分挖掘“林上—林中—林下”立体式森林生态空间利用潜力,提高林地利用率。

2.3 产业营销理念落后,产品市场竞争力不足

中国森林食品产业营销理念相对滞后,营销能力不足,在很大程度上制约了其产品在市场上的竞争力。首先,中国森林食品产业在市场和消费者分析方面明显不足,普遍缺乏深入、系统的市场调研,使得产品开发与市场需求之间存在脱节[19];同时,忽视对消费者偏好、行为模式、市场动态等方面的了解,导致产品定位不准确、市场推广策略不恰当。其次,由于未能充分挖掘森林食品的文化和生态价值,产品的品牌个性不明显,在市场上难以形成独特卖点。这导致企业之间同质化现象严重,竞争主要在价格而非品质和品牌影响力层面展开,产品利润空间受限,市场竞争力不强。再次,森林食品产业多依赖传统销售模式,在利用数字化营销工具和电子商务平台方面有待突破。在网络经济和社交媒体日益成为主流的今天,森林食品产业的传统营销模式难以触达更广泛的潜在消费者群体,且难以搭建与消费者之间持续互动的桥梁,造成品牌宣传力度不足、品牌知名度不高。此外,中国森林食品产业的营销理念仍旧沉浸在产品导向,而非市场导向或顾客导向,缺乏以客户为中心的服务意识和个性化营销战略,未能根据不同消费群体的需求提供个性化的服务和产品,从而导致对细分市场服务不足、品牌聚焦不到位。最后,企业的品牌意识淡薄,缺乏有效的品牌建设和管理战略。品牌是企业与消费者建立信任和情感联系的重要纽带,是增强市场竞争力的核心要素之一。但森林食品产业中的许多企业并未充分认识到强化品牌建设的重要性,导致品牌形象模糊、品牌忠诚度低,影响了产品的市场推广效果和竞争地位。

2.4 高素质人才“量质齐缺”,人才支撑力量薄弱

中国森林食品产业高素质人才“量质齐缺”问题已成为制约行业高质量发展的重要因素。长期以来,森林食品产业都被视为劳动密集型产业,具有带动就业的社会效应。随着森林食品产业的不断发展,传统粗放式经营模式逐步向现代化、集约化经营模式转变,对高素质技术人才[20]和管理人才的需求和要求增加,特别是既有丰富实践经验又兼具创新能力的人才。然而,由于行业特有的资源依赖性和地域性,森林食品产业,特别是上游的采集种植业务,主要分布于偏远地区,这些地区普遍缺乏良好的教育资源和职业培训机会,难以自行培养符合产业需求的专业人才。此外,产业整体竞争力和吸引力不足,也使其难以从其他行业或地区吸引和留住高素质人才。另一方面,森林食品产业是涵盖林业、农业、生物工程等多领域的复合产业,其高质量发展需要具备跨学科知识体系和创新能力的人才,但当前行业内的教育培训体系不能有效整合这些领域的知识,导致人才在技术应用和产品开发等关键环节的能力不足。最后,随着新消费模式以及消费者对森林食品多元化诉求的出现,森林食品产业亟需拥有市场营销、品牌管理能力和国际视野的高级人才,而当前这方面的人才严重不足。

3 实现进路

3.1 作好面向现代化产业体系的人才队伍建设,充分发挥新型人才创造力

尊重森林食品产业年轻、高素质人才短缺的事实,作好面向技术驱动、创新引领的现代化产业体系人才招聘和培育工作。

1) 以全面招聘改革破除人才瓶颈。一是要制定规范的人才招聘政策,既要有明确的岗位额定编制,又要有清晰的基于能力、经验和专业素质方面的进人标准,杜绝裙带关系的传统进人方式,切实从源头上保障所招聘人才符合森林食品产业高质量发展需求和期望。二是考虑到森林食品产业的复合型特征以及区域偏远性特点,从林区招聘青年子弟或者与农林高等院校定向联合培养所需人才,以确保招聘到热爱林区、熟悉森林食品产业的年轻人才。三是针对森林食品产业发展瓶颈,制定卓越人才引进机制,打破高端人才短缺桎梏,推动产业现代化跃迁发展。为切实吸引到卓越人才,可实行卓越人才特殊引进政策,如给予有吸引力的一次性安家费,并在薪酬、配偶就业、子女入学等方面给予足够倾斜。四是以森林食品产业科技成果创业支持政策吸引高水平科技人才。例如,企业和政府联合出台支持林业科技特派员以及其他相关科技工作者通过森林食品产业科技成果入股和技术指导等形式进行创业的政策,并通过对上述政策的有效宣传吸引更多爱林、知林并掌握相应专业技能的新型科技人才参与森林食品产业现代化发展。

2) 创新人才培育体系,打造符合森林食品产业新质生产力发展需求的新型人才。一是通过政策引导、专业培训、政府服务等多层面协同推进,实现森林食品产业优秀技能人才、知名企业家进林区林企,开展问题导向式的面对面培训,为森林食品现代化产业体系建设提供具备现代产业知识与实践能力的新型劳动力。二是在人才培育过程中,不仅要有针对性地提升劳动者的专业技能,更要注重培养其创新、开放思维,要着力破除林区长期以来形成的“小安”思维惯性和“小我”思想桎梏。三是重点培育具备林业数字技术运用能力、创新设计能力以及市场运营能力的高端人才,构建人才高地。引进和培育高端创新人才是适应新质生产力发展的需要,特别是在当下数字化、智能化、媒体化和动态化交织的时代背景下,企业和政府可以通过相关技能培训、提供实践平台、组织研讨会和工作坊等形式,协同推进森林食品产业高端人才的培育。

3.2 激发产业创新活力,促进森林食品全产业链创新发展

1) 重视生产经营主体在产业科技创新中的核心地位。各区域应培育森林食品产业龙头企业,发挥龙头企业科技创新带动引领作用,并根据区域资源禀赋形成特色产业集群,最终形成产业链上游绿色、有机、质优、高效的原料生产基地,产业链中游智能、低碳、精深加工制造企业集群,产业链下游沉浸式消费体验和数字化营销推广,提高森林食品产业全产业链科技含量和附加值。例如,伊春市依据自身丰富的野生森林食品资源,积极开展野生森林食品的保护、抚育、改培及高端产品研发,并通过“龙头企业+农科院”和“龙头企业+中国科学院”等创新合作形式,形成野生小浆果和木耳供应基地;黑龙江森工集团与东北农业大学以及其他科研机构合作研发并改良了益生菌本地化扩繁技术和阳光大棚发酵床技术,在此基础上,公司设计并推出了“生物技术引领、种养循环利用、设备智能高效、盈利路径多元”的生猪规模化养殖新模式。在该养殖模式下,猪肉口感更好、营养更佳,已获得绿色有机猪肉产品认证,市场竞争力强。

2) 发挥政府在产业科技创新中的引导作用。一方面要加强森林食品产业科技创新顶层设计和配套扶持政策构建。这要求政府在全面调查剖析森林食品产业科技创新障碍因素的基础上,坚持问题导向和需求导向原则,设立森林食品产业科技创新支撑专项资金,保障科研经费的稳定供给和长期投入,从而有效激发森林食品产业科技人才的创新活力与创造热情。另一方面,在政策制定过程中,政府要根据区域优势和特色,制定差异化资源优化配置方案,加速推进森林食品产业特色化科技创新。尤其应聚焦于森林食品育种、林机装备、智慧制造及立体林业等核心技术领域,力求在这些“卡脖子”的关键技术点上实现创新性的突破,从而推动森林食品产业的整体发展。同时,政府应积极搭建森林食品产业科技成果转化平台,设置相应奖励制度,制定森林食品产业各类经营主体与高等院校、科研机构交流机制,建立产学研联合协作关系,推广采用“公司+”模式助力科技创新成果转化。

3) 加强森林食品产业新业态在科技创新中的引领作用。一是优化森林食品战略性新兴产业和未来产业布局。从外部环境来看,随着消费者对森林食品健康、绿色、体验式消费需求日益增长,森林食品产业需要在保持森林生态安全的前提下探索如何通过产业转型升级满足市场需求,包括以采摘、种植体验等慢生活休闲为主题的休闲林业、功能性森林食品开发等产业新业态。二是持续推进森林食品产业数智化转型升级。政府可以通过加大数智化基础设施建设投入力度,为林区森林食品产业数智化转型升级提供稳定、高效、安全的网络信息链接交换渠道。企业则可以充分利用数字资源,实现数据的收集、存储和处理,并通过数据分析和信息识别为森林食品产业高质量发展提供决策支撑和服务。

3.3 完善政策引导机制,加快培育新型经营主体

新型经营主体是森林食品产业高质量发展的承载主体。一方面,政府要积极引导林区职工和林农发展合作经济,参与到“龙头企业+基地+专业合作社”“龙头企业+基地+林场+专业合作社”“龙头企业+基地+专业合作社+金融机构”等多种生产组织形式中。通过这种形式,林农或林场职工可以与其他经营者共享产业化发展成果。另一方面,要重点扶持建设股份制公司、农民合作社、家庭林场等新型经济主体,并鼓励企业之间通过兼并、收购、重组以及战略联盟等方式形成新的经营主体。需要注意的是,在推进森林食品产业新型经营主体培育过程中,必须高度重视政府的引导和推动作用。政府应当制定财政支持政策,通过提供资金补贴、税收减免等措施,激励和扶持那些致力于规模化生产的新型经营主体。同时,政府还应出台相应的金融扶持政策,如低息贷款、信贷担保等,以降低经营主体的融资成本,增强其市场竞争力。此外,政府还要积极引导社会资本投入森林食品产业,通过建立公私合作伙伴关系、鼓励民间投资等方式,吸引更多的资金流向这一领域。

参考文献

[1]李芷萱,杨晨钰婧,王萌睿.“森林是粮库”视角下中国森林食品产业发展问题探讨[J].世界林业研究,2023,36(4):132-136.

[2]赵麟萱,窦亚权,林昆仑,等.林下经济发展与践行大食物观:耦合关系与协同路径[J].世界林业研究,2024,37(2):15-21.

[3]张超,吴水荣,孙云娟,等.我国林业特色资源产业发展现状及对策建议[J].林草政策研究,2023,3(3):39-46.

[4]张林.习近平关于发展新质生产力的几个重要论断[J].党的文献,2024(3):25-34.

[5]罗必良.新质生产力:颠覆性创新与基要性变革:兼论农业高质量发展的本质规定和努力方向[J].中国农村经济,2024(8):2-26.

[6]刘海春,赵杰.新质生产力的生态哲学之维[J].学术研究,2024(6):16-23,177.

[7]莫秀超,潘晓莎.林下经济助力脱贫攻坚的措施探讨[J].林产工业,2021,58(4):67-69.

[8]周子铭,高鸣.新质生产力赋能粮食全链条减损:内在逻辑与实现路径[J/OL].农业现代化研究.(2024-07-31)[2024-07-31].https://doi.org/10.13872/j.1000-0275.2024.2024.0927.

[9]王可山,刘华.农业新质生产力发展与大国粮食安全保障:兼论“靠什么种粮”“怎样种粮”“谁来种粮”[J].改革,2024(6):70-82.

[10]孔祥智,谢东东.农业新质生产力的理论内涵、主要特征与培育路径[J].中国农业大学学报(社会科学版),2024,41(4):29-40.

[11]刘文畅,彭志远.中国森林食品标准重构探讨[J].林业经济问题,2022,42(5):516-523.

[12]张航,彭志远.中国森林食品产业区域竞争力评价:基于因子分析法[J].西部林业科学,2021,50(6):68-75.

[13]曹林,周凯,申鑫,等.智慧林业发展现状与展望[J].南京林业大学学报(自然科学版),2022,46(6):83-95.

[14]姜长云.新质生产力的内涵要义、发展要求和发展重点[J].西部论坛,2024,34(2):9-21.

[15]唐瑞临.林下经济发展模式研究:以南充市走马镇发展晚熟柑橘林下经济为例[J].中国林业经济,2023(3):66-71.

[16]高帅印,侯方淼,成诗怡,等.数字化赋能林下经济发展的机理[J].林业经济问题,2023,43(6):615-625.

[17]王坤.黑龙江省国有森工林区林下经济发展水平及其影响因素的动态变化[J].东北林业大学学报,2022,50(3):113-118.

[18]褚家佳,张智光.森林生态安全与森林食品安全相互作用机理模型研究[J].林业经济问题,2014,34(2):107-112,192.

[19]高磊,任元彪,王铁龙,等.乡村振兴背景下森林食品区域品牌创建路径研究:基于多主体协同视角的扎根分析[J].北京林业大学学报(社会科学版),2021,20(3):65-72.

[20]秦蕤,孙慧,郭承龙.“互联网+”背景下林下经济发展对策研究:以灵山县为例[J].经济研究导刊,2023(9):16-18.