基于内涵和特征的林草新质生产力评价指标体系构建

收稿日期:2024-05-16

第一作者:曹先磊(1988- ),男,博士,副教授,研究方向为农林经济、资源与环境经济、产业经济等。E-mail:

872202969@qq.com

摘要:发展林草新质生产力是推动我国林草事业高质量发展的关键因素。基于林草新质生产力的内涵与特征,构建林草新质生产力评价指标体系不仅可为相关研究提供借鉴,还可为我国林草新质生产力培育和发展的政策制定提供依据。文中分析林草新质生产力内涵及典型特征,并从高科技投入、高效能发挥、高质量发展3个维度,构建包括9个一级指标、22个二级指标的林草新质生产力评价指标体系。在此基础上,建议根据不同生态区的自然条件、经济状况和政策环境,制定分区评价标准;根据不同发展阶段对林草新质生产力指标体系进行调整。

关键词:林业和草原;新质生产力;评价指标;体系构建;应用展望

中图分类号:F326.20 文献标识码:A 文章编号:2096-9546(2024)02-0017-06

DOI: 10.12344/lczcyj.2024.05.16.0006

曹先磊,刘夕梦,陈垚,等.基于内涵和特征的林草新质生产力评价指标体系构建[J].林草政策研究,2024,4(2):17-22.

Constructing An Evaluation Index System for New Productive Force of Forestry and

Grassland Centering on Connotation and Characteristics

Cao Xianlei1 Liu Ximeng1 Chen Yao1 Zhu Zhenfeng2

(1.Faculty of International Trade, Shanxi University of Finance and Economics,

Taiyuan 030006,Shanxi, China;

2.School of Management, University of Science and Technology,

Dongguan 523083, Guangdong, China)

Abstract: Developing the new productive force is the key factor to promoting the high-quality development of forestry and grassland in China. Centering on the connotation and characteristics of the new productive force of forestry and grassland, this paper constructs an index system for forestry and grassland to evaluate the new productive force. This study can not only provide references for related research, but also provide a basis for formulating policies related to the cultivation and development of new productive force of forestry and grassland in China. In this sense, this paper analyzes the connotation and typical characteristics of forestland and grassland’s new productive force, and constructs an evaluation index system of the new productive force from the three dimensions of high-tech investment, high efficiency and high-quality development, in order to provide references for deepening the cultivation and development of forestry and grassland’s new productive force and developing the related policies.

Keywords: forestry and grassland; new productive force; evaluation indicator; system establishment; application prospect

培育和发展林草新质生产力是推动我国林草事业高质量发展的关键因素[1]。森林和草原是地球上重要的绿色生态系统,具有“水库、钱库、粮库、碳库”功能,对维系生态环境平衡和人类生存发展有至关重要的作用[2-5]。习近平总书记关于“绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力”的重要论述,为新质生产力提供了重要遵循,尤其为林草新质生产力的培育和发展指引了方向[6]。在此背景下,明晰林草新质生产力的内涵与典型特征,并构建林草新质生产力评价指标体系,将对合理评价、认识进而培育与发展我国林草新质生产力具有重要的现实意义。

目前,学界关于新质生产力评价指标体系,特别是林草新质生产力评价指标体系的研究,尚处于探索阶段。蒋永穆等[7]从1个总体维度及创新、协调、绿色、开放、共享5个分项维度构建新质生产力指标体系;孙丽伟等[8]从科技创新、产业升级、发展条件3个层面构建新质生产力指标体系;王珏[9]、龚日朝[10]从劳动者、劳动对象、劳动资料3个方面构建新质生产力指标体系;吴松泽等[1]从绿色发展、内外投资、共富共享3个方面构建林业高质量发展评价体系,并从创新生产力、绿色生产力、数字生产力3个方面构建新质生产力评价体系。对新质生产力的相关研究为本文提供了一定参考,但是基于内涵与特征专门聚焦林草新质生产力评价指标体系的研究相对较少,未来仍存在进一步深化的空间。鉴于此,本文将结合林草新质生产力内涵与典型特征,构建林草新质生产力评价指标体系,以期为相关研究及政策制定提供参考。

1 林草新质生产力的内涵与特征分析

1.1 林草新质生产力的内涵

林草新质生产力主要是以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵,通过优化生产要素的配置,提高要素组合效能,从而带来全要素生产率的大幅提升;其本质是先进生产力,是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生出的当代先进生产力;它体现了现代经济发展中科技、创新以及环境保护对经济增长的推动作用[10-12]。其中,“新”是指林草新质生产力具有创新性,相对于旧有传统生产力而言,它以科技创新为核心驱动力,通过高技术投入推进新技术的研发和应用,推动生产方式的变革和生产效率的提升[10,13];“质”是指林草新质生产力具有质优性,它强调在产品质量、技术水平、生产效率、绿色低碳等方面的显著提升,以满足市场对高质量、高性能产品的需求[11,14-15]。

1.2 林草新质生产力的特征

从内涵看,新质生产力是具有高科技、高效能、高质量特征的先进生产力质态[7]。林草新质生产力是国家新质生产力水平在林草领域的具体体现。因此,林草新质生产力是由科技革命引领、生产要素优化组合、新兴产业承载产生的先进生产力,它强调全要素生产率的大幅提升,呈现出高科技、高效能、高质量的典型特征。

1.2.1 高科技投入

林草新质生产力本质上是高新科技驱动的生产力[9,11],是高科技企业借助高科技平台聚合高科技产业的生产力[7]。当前林草领域的各种高科技应用不断完善和成熟,如人工智能、遥感监测技术、生物基因工程技术、生物修复技术等,处处彰显出林草高科技的鲜明特征。同时,林草新质生产力可以推动产业发展与生态保护的相互结合,促进产业效能的增加并扩大绿色产业集群效应,进而促进林草康养、旅游、碳汇等产业发展,促进林草各类生态产品价值实现[5,16]。此外,由于林草业的特殊性,其研发与监管往往因地理位置偏僻、交通不便导致基础条件不够完善。同时,由于林草生产周期较长、收益水平不显著等导致社会关注度低,资金技术支持缺乏,这在很大程度上阻碍了传统林草产业的发展。而林草新质生产力可通过提高林草科技水平激发其研发活力和生产创造能力,进而从根本上改善林草业的发展条件。

1.2.2 高效能发挥

新质生产力是符合高质量高效能发展要求的生产力[17],因此林草新质生产力以林草产业效率提高、效益提升为核心标志。一方面,林草新质生产力通过引入现代化机械、智能化装备等新型劳动资料,以及采用科学的种植、养护和管理方法,实现劳动生产率的提高和成本的降低。另一方面,林草新质生产力强调资源的高效利用,包括土地、水、肥料等自然资源的节约使用和循环利用;同时,注重林草废弃物的资源化利用,如将林木修剪废弃物转化为生物质能源或有机肥料等,实现资源的循环利用和可持续发展。此外,林草新质生产力的发展不应只关注单一效益,更应兼顾经济、生态、社会综合效益的提升[18-19]。

1.2.3 高质量发展

林草新质生产力培育和发展,不仅将呈现出产业结构合理化和高级化的特征,还会促进林草生态产业的发展,进而使得林草新质生产力具有典型的高质量发展特征,并使林草产业结构更加合理。一方面,新质生产力通过引入先进的种植技术和管理方法,提高林草产品的品质和附加值。例如,通过培育优良品种、加强病虫害防治等措施,提高林木的生长速度和木材质量;通过科学施肥和灌溉等管理措施,提高果品的产量和品质;同时,通过推动林草业与互联网、大数据等现代信息技术的深度融合发展,可提升林草数字化、智能化水平。另一方面,通过引入新技术、新模式和新业态等创新要素,推动其从传统产业向现代产业和生态产业转变。例如,通过发展林业碳汇交易、林草生态旅游等新兴产业,拓展林草产业链和价值链,促进林草生态产业发展[20-21]。综上可见,林草新质生产力具有高质量发展的特征。

2 林草新质生产力评价指标体系构建

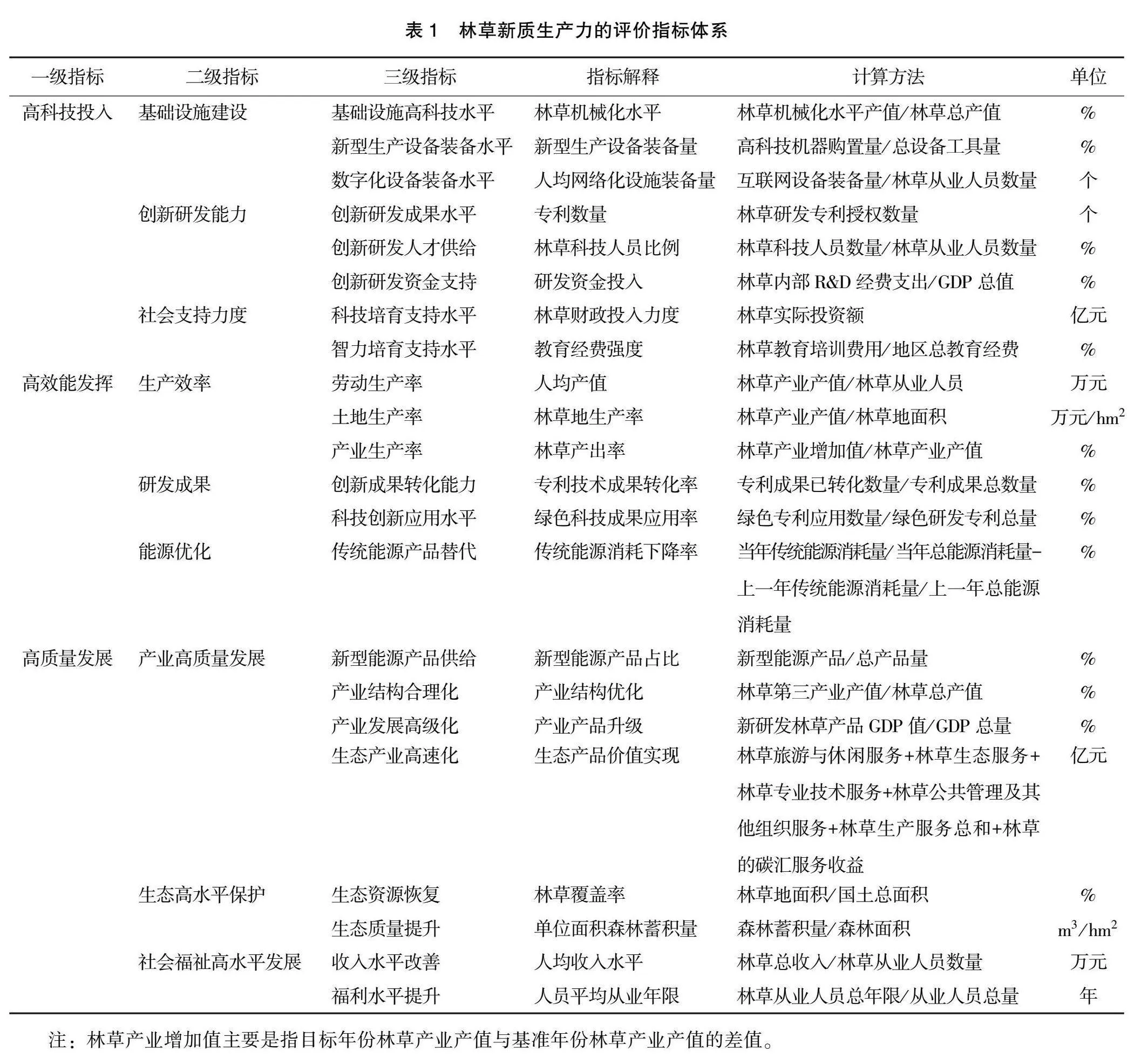

基于已有文献,立足林草新质生产力的基本内涵和特征,分别从高科技投入、高效能发挥、高质量发展3个维度,探索性地构建包括9个一级指标、22个二级指标的林草新质生产力评价指标体系(表1)。

2.1 高科技投入的表征指标

林草新质生产力的特点就是高度的创新化、科技化,因此林草新质生产力评价指标体系的构建应以高科技投入为首。高科技投入不仅包括科技投入的创新研发能力,还包括科技投入的社会支持力度;同时,结合林草研发与监管的地理位置偏僻、交通不便导致基础条件不够完善的现实情况,主要从基础设施建设、创新研发能力、社会支持力度3个层面衡量林草新质生产力的高科技投入特征。首先,基础设施水平着重考虑生产的机械化、新型科技设备的装备量和网络设施带来的便捷程度。机械化程度越高、设施更新速度越快、网络化水平越高,表明林草创新发展的基础设施水平越高。其次,在创新研发能力方面,研发的成果数量可以直接说明科技创新水平,研发科技人员占比和研发资金投入水平则是创新研发的间接影响因素。最后,科技创新不仅需要考虑产业的自身研发能力,也要考察社会各方面对产业发展产生的正辐射影响,主要包括相关部门的财政支持和高校林草专业的教育经费支持。

2.2 高效能发挥的表征指标

林草生产模式的创新化和智能化将大幅度提高生产效率和研发成果转化程度。高效能发挥往往强调以较低的各类投入获取最佳的产出,从而更加有效地利用好现有的林草资源。结合高效能发挥的内涵,分别从生产效率、研发成果、能源优化3个层面衡量林草新质生产力的高效能发挥特征。首先,可以从人均产值、林草地生产率和产出率3个角度衡量生产效率,这些指标综合显示了林草劳动力、林草面积等生产要素的投入率和产出率。其次,为衡量创新成果转化,在考虑专利成果转化情况的同时,基于林草绿色发展特点也要考察绿色科技创新成果的应用情况[22]。最后,在林草新质生产力发展过程中还可以对能源优化情况进行观测,从能源消耗水平和能源产品更新情况2个方面可以衡量林草独特绿色资源利用程度和效能发挥情况。

2.3 高质量发展的表征指标

高质量发展不仅强调经济的发展,而且还强调生态和社会的发展[18-19,23]。为充分反映高质量发展的内涵,结合林草所具有的经济、生态和社会等方面多重效益,分别从产业高质量发展、生态高水平保护、社会福祉高水平发展3个层面衡量林草新质生产力的高质量发展特征。首先,产业高质量发展立足产业结构优化、产业发展高级化以及生态产业高速化3个角度,充分说明林草产业高质量发展情况。其次,林草植被面积的扩大、质量提升不仅有经济价值,而且在保持水土、维护生态平衡方面具有不可替代的作用。因此,本文从生态资源恢复(林草覆盖率)、生态质量提升(单位面积森林蓄积量)角度衡量生态高水平保护。最后,在林草新质生产力发展的同时可以改善当地基础设施环境,增加就业机会和收入水平,进而提升林草从业人员的福利待遇。因此,分别从收入水平改善以及福利水平提升2个层面衡量社会福祉高水平发展。

3 讨论与展望

本研究基于林草新质生产力内涵与特征,从3个维度构建了林草新质生产力评价的指标体系,研究有一定的合理性,也可为后续研究提供一定的参考;但是林草新质生产力作为一种新质态生产力,其本身较为复杂且具有明显的动态性。同时,由于林草新质生产力评价具有一定的区域差异性和时间敏感性,为了更加精准地揭示我国林草新质生产力,未来还需要进一步优化和完善我国林草新质生产力评价指标体系和方法。

1) 根据不同生态区的自然条件、经济状况和政策环境,可以制定分区评价标准,对不同区域在评价维度、具体指标及其权重设定等方面应有所侧重,以更加精准地反映各区域的林草新质生产力水平。例如,东部地区经济发达,科技创新能力较强,是林草新质生产力发展的前沿阵地,也是充分释放林草新质生产力效能的最佳战场;因此,在评价指标设置方面,应注重产业升级,以提升林草产业链现代化水平,增强供应链韧性。中部地区处在东、西两地产业迁移之间,基于对西部地区的近邻支持,在充分吸收东部优势的基础上要加大林草科技投入,为林草新质生产力效能储备夯实基础;同时,还要依托自身资源禀赋及地方特色,注重品牌建设;因此,在评价指标设置方面,应提高关于加强林草科技投入、提升林草产品的附加值和市场竞争力等相关指标权重。西部地区生态环境脆弱,但林草资源丰富,多年来通过实施退耕还林还草、天然林保护等工程,林草资源保护和管理能力逐步提升;因此,可以适当提高生态效益和社会效益相关指标的权重。此外,在部分自然资源、生态品质、环境价值等方面有特殊表征的地区,也可以引入更契合当地林草生产力发展实际,匹配林草行业在科技、资本、政策、金融、人才等维度客观水平的相关指标。例如,在干旱地区,可以引入水资源等关联指标,且水资源利用效率的权重应适当提高;在高生物多样性地区,可以引入生物多样性领域的关联指标,并适当增加指标权重。

2) 根据不同发展阶段对林草新质生产力指标体系进行调整,以确保评价指标体系能够反映最重要的变化趋势。同时,运用数学模型、统计分析等方法对林草新质生产力发展水平进行定量评估,得出不同地区林草新质生产力发展水平、差异及其原因,进而提出有针对性的培育和促进我国林草新质生产力发展的对策建议,将是未来重要的研究方向之一。

参考文献

[1]吴松泽,陈潜.林业高质量发展与新质生产力的耦合协调关系研究[J].林业经济问题,2024,44(2):128-135.

[2]曹先磊,许骞骞,吴伟光.碳交易框架下我国林业增汇潜力及对区域碳减排成本的影响研究[J].农业技术经济,2023(12):96-110.

[3]WANG J,FENG L,PALMER P I,et al.Large Chinese land carbon sink estimated from atmospheric carbon dioxide data[J].Nature,2020,586(7831):720-723.

[4]PAN Y D,BIRDSEY R A,PHILLIPS O L,et al.The enduring world forest carbon sink[J].Nature,2024,631:563-569.

[5]曹先磊,任云鹤.森林资源丰富度、生态产品价值实现与农村居民增收[J].中国农业大学学报,2024,29(8):34-49.

[6]罗贤宇,贾珍珍,王艺筱,等.习近平生态文明思想指引林业高质量发展[J].林业经济问题,2022,42(4):337-344.

[7]蒋永穆,乔张媛.新质生产力发展评价指标体系构建[J].经济体制改革,2024(3):5-15.

[8]孙丽伟,郭俊华.新质生产力评价指标体系构建与实证测度[J].统计与决策,2024,40(9):5-11.

[9]王珏.新质生产力:一个理论框架与指标体系[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2024,54(1):35-44.

[10]龚日朝.新质生产力统计内涵、指标体系与应用研究[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2024,27(3):84-93.

[11]张林,蒲清平.新质生产力的内涵特征、理论创新与价值意蕴[J].重庆大学学报(社会科学版),2023,29(6):137-148.

[12]尤亮,田祥宇.农业新质生产力:现实逻辑、内涵解析与生成机理[J].经济问题,2024(6):27-35.

[13]蒲清平,向往.新质生产力的内涵特征、内在逻辑和实现途径:推进中国式现代化的新动能[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(1):77-85.

[14]周文,许凌云.论新质生产力:内涵特征与重要着力点[J].改革,2023(10):1-13.

[15]许晓东,赖静娴,傅清媛.林业新质生产力推动林业高质量发展转型研究:基于马克思主义政治经济学视角[J].林业经济问题,2024,44(2):113-119.

[16]张德钗,张怡琨,林以恒,等.新质生产力推动林业生态产品价值实现的实践路径[J].林业经济问题,2024,44(2):136-142.

[17]令小雄,谢何源,妥亮,等.新质生产力的三重向度:时空向度、结构向度、科技向度[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(1):67-76.

[18]温赛赛,贯君,杨跃.中国林业高质量发展评价指标体系构建与测度[J].林业经济问题,2022,42(3):241-252.

[19]宁攸凉,沈伟航,宋超,等.林业产业高质量发展推进策略研究[J].农业经济问题,2021,42(2):117-122.

[20]张晓梅,冯明芬,单英佳.新质生产力赋能森林康养产业高质量发展路径研究[J].林业经济问题,2024,44(2):120-127.

[21]高帅印,侯方淼,成诗怡,等.数字化赋能林下经济发展的机理[J].林业经济问题,2023,43(6):615-625.

[22]武婧妤,宁攸凉,沈伟航,等.我国林业科技成果转化率测算与分析[J].林草政策研究,2021,1(1):49-54.

[23]辜胜阻,吴华君,吴沁沁,等.创新驱动与核心技术突破是高质量发展的基石[J].中国软科学,2018(10):9-18.