林业新质生产力的理论内涵、逻辑框架和发展策略

收稿日期:2024-05-11

*基金项目:福建省新型智库2024年重大课题“森林‘三库’理论与林业高质量发展的对策研究”(24M2KA09)

第一作者:黄和亮(1965- ),男,博士,教授,研究方向为森林产权与森林资源利用制度。E-mail:hhh370@163.com

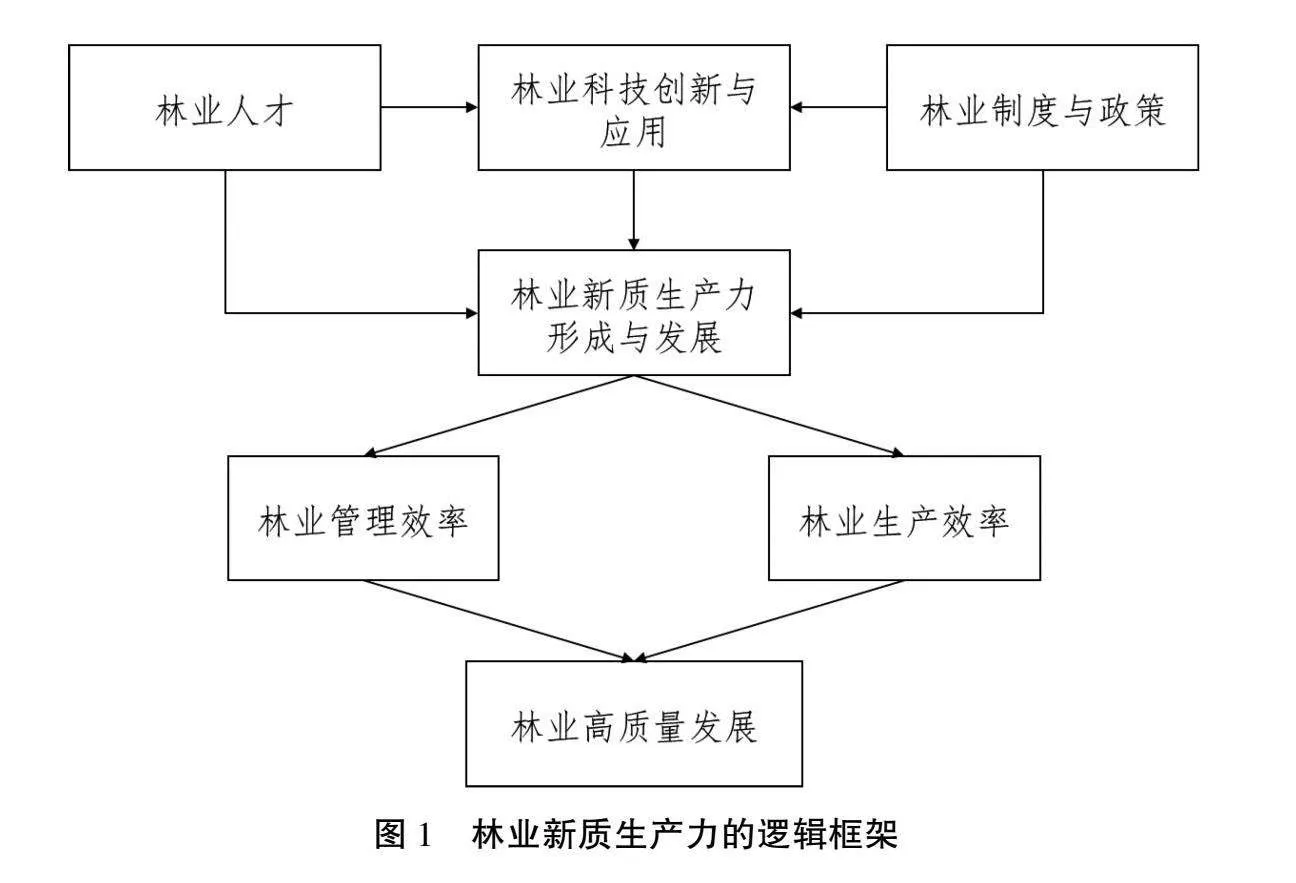

摘要:文中从对生产力概念认识的历史变迁出发分析新质生产力的内涵,进而梳理林业新质生产力的内涵及理论框架,认为在林业新质生产力逻辑框架中,包含林业人才、林业科技创新和应用、林业管理制度与政策、林业生产效率与管理效率等基本要素,且这些要素相互联系、相互作用,形成林业技术和管理的创新,从而明显提高林业生产力。在此基础上,提出加快推进形成林业新质生产力的策略:1)持续推进森林生态系统基础研究,提升森林生态系统功能;2)利用现代生物基因技术推进关键种苗技术研发与应用;3)加强林业生产装备智能化、低碳化研发与应用;4)加快前沿技术创新应用,赋能林业现代化管理;5)加强富有竞争力的林业生产组织培育和林业新业态培育;6)持续推进林业人才队伍建设。

关键词:林业和草原;新质生产力;理论内涵;逻辑框架;发展策略

中图分类号:F326.2 文献标识码:A 文章编号:2096-9546(2024)02-0001-06

DOI: 10.12344/lczcyj.2024.05.11.0004

黄和亮,陈伟林,谢怡安.林业新质生产力的理论内涵、逻辑框架和发展策略[J].林草政策研究,2024,4(2):1-6.

New Productive Force of Forestry:

Theoretical Connotation, Logical Framework and Development Strategy

Huang Heliang Chen Weilin Xie Yi’an

(College of Economics and Management, Fujian Agriculture and Forestry University,

Fuzhou 350002, Fujian, China)

Abstract: This paper analyzes the connotation of the new productive force from the perspective of historical changes in societal understanding of the concept of productive force, and then reviews the connotation and theoretical framework of the new productive force of forestry. It is believed that the logical framework of the new productive force of forestry includes the basic elements such as talents, forestry related sci-tech innovation and application, forestry management mechanism and policy, efficiency of forestry production and management, and these elements are interlinked and interacted with each other to bring in innovations in forestry technology and management, so as to significantly improve forestry productivity. On this basis, the strategies are proposed to accelerate the formation of new forestry productive forces, including: 1) Continuing to promote the basic research on forest ecosystem for improving the functions of forest ecosystems; 2) Using the modern gene technology to promote the R&D and application of key seedling cultivation technologies; 3) Strengthening the intelligent and low-carbon R&D and application of forestry equipment; 4) Enhancing the innovation and application of frontier technologies to empower the modern forestry management; 5) Promoting the cultivation of competitive forestry production organizations and of new forestry business; and 6) Fostering the setup of forestry talent team.

Keywords: forestry and grassland; new productive force; theoretical connotation; logical framework; development strategy

2023年9月7日,习近平总书记在哈尔滨主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时提出:“积极培育新能源、新材料、先进制造业、电子信息等战略性新兴产业,积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能。”2023年12月11—12日的中央经济工作会议强调,要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。2024年1月31日,习近平总书记在主持中共中央政治局第十一次集体学习时强调“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”“必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展”[1]。改革开放40多年来,我国已发展成为世界第2大经济体,取得了世界瞩目的成就;但同时,我国经济发展也正面临全球竞争的新格局、新挑战。从国内看,以传统制造业和加工业为主的经济正面临环境、资源、土地及劳动力成本不断上升的约束;从国际看,随着我国经济产业结构和产品结构日益与世界主要发达国家趋同,也形成比较激烈的竞争。习近平总书记提出的发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点的理论,是依据我国社会经济发展在世界百年未有之大变局的背景下,提出的指导社会经济发展方向的科学理论。因此,如何理解新质生产力,准确把握其理论内涵与实践外延,林业如何结合行业、部门特点发展林业新质生产力,是推动林业高质量发展首先必须解决的理论认识问题。本文将分析林业新质生产力的内涵及理论框架,并提出加快推进形成林业新质生产力的策略,以期为林业高质量发展提供参考。

1 林业新质生产力的发展逻辑及内涵

1.1 传统生产力的发展逻辑

生产力是人类社会发展和社会制度变迁的决定性力量,人们对生产力内涵的认识随社会经济的发展而不断深入。社会对生产力的认识可以简要分为4个阶段:1)在18世纪,法国重农学派经济学家弗朗斯瓦·魁奈在《谷物论》中最早提出生产力概念,强调土地生产力和农业劳动生产力[2]。2)亚当·斯密在《国富论》中进一步拓展了生产力概念,认为生产力不仅包括劳动生产力,还包括资本生产力,强调资本在生产过程中的贡献;同时,提出劳动分工、资本积累和技术进步是提高生产力的关键因素[3]。3)马克思在《资本论》中提出生产力是人类改造自然的能力,包括劳动者、劳动资料和劳动对象,同时强调了劳动工具的重要作用[4]。4)科学技术是第一生产力的理论和认识。1988年9月5日,邓小平在会见捷克斯洛伐克总统胡萨克时第一次提出“科学技术是第一生产力”;1992年,在南方讲话中又重申了这一论断。

1.2 新质生产力的发展逻辑

从生产力概念发展的历史变迁看,生产力水平的跃升依赖于核心生产要素的出现,它是该阶段经济增长的主要驱动因素,同时也决定该阶段经济结构、产业结构和经济主体之间的竞争。因此,从核心生产要素更替演进视角出发,“新质生产力”可理解为从一个历史阶段向新的历史阶段转型过程中,传统核心生产要素地位被新的核心生产要素所取代,由新的核心生产要素配置其他要素,从而形成全新的生产力[5]。许多学者认为新质生产力内涵包含的主要内容有:1)社会生产力的跃迁源自“新的关键生产要素”的出现,各种生产要素围绕关键生产要素形成全新的要素组合;2)关键生产要素主要是新技术,但也可以是管理方法、商业模式或组织结构;3)发展新质生产力的根本是通过关键要素提高全要素生产率[6-7]。新质生产力具有3个典型的时代特征,即创新驱动、数字化和智能化、绿色化和低碳化[8]。

1.3 林业新质生产力的发展逻辑及内涵

人类对森林的需求和利用目标具有明显的时代特点。在生产力水平低下的原始社会和农业社会阶段,森林主要作为建筑材料、农业生产中的肥料和生活中的燃料加以利用。在传统的工业社会阶段,森林主要作为工业原料和建筑材料加以利用。而在后工业化社会阶段,社会生产力快速发展,人口不断增加,环境问题逐渐突显。随着木材替代材料的广泛开发利用,人类对森林利用的目标主要转向对其生态环境功能的利用。同时,林业与农业相似,是生物性生产产业,必须充分利用自然生产力[9-10]。

新质生产力作为生产力相关理论发展演进中的一个新概念,本质上也遵循着一般生产力的发展逻辑,即形成新的生产要素或者对现有生产要素的更高效的配置方案,后者包含了生产要素组合配置的更先进技术和管理能力。从林业行业来看,林业新质生产力的形成和发展也遵循着上述基本逻辑和过程。一方面,从生产要素层面来看,林业新质生产力的形成和发展离不开对森林资源及其生态系统可利用空间的持续深度发掘,包括有形森林资源、无形生态服务但尚未开发利用的,以及无形生态服务但未实现有效价值转化的类型等。另一方面,从生产要素配置层面来看,林业新质生产力的形成和发展则包含多个维度,涉及提升生产要素配置水平,如森林资源及其生态系统多功能综合开发利用技术的创新应用;也涉及增强生产要素配置管理能力,如森林资源经营保护主体、林业企业等组织管理能力的科学优化。

综合上述分析,本文归纳了林业新质生产力的基本内涵,即林业新质生产力以林业科技创新为引领,以生物基因技术、人工智能技术为关键要素,通过改善林业生产要素组合配置水平、提高林业全要素生产率,大幅度提升林业生态效益和经济效益,是林业生产力由量变到质变的跃升过程和发展状态。

2 林业新质生产力的逻辑框架

在林业新质生产力逻辑框架中(图1),包含林业人才、林业科技创新与应用、林业制度与政策、林业生产效率与林业管理效率、林业高质量发展,这些要素相互联系、相互作用和影响。其中,林业人才、林业科技创新与应用、林业制度与政策是林业新质生产力形成和发展的必要条件;林业新质生产力形成和发展助力林业生产效率和林业管理效率提升,最终实现林业高质量发展目标。

1) 林业人才。林业人才是林业新质生产力形成的基础要素。人才是推动林业新质生产力形成的智力要素来源,人是新的科学技术的制造者和使用者,是生产力中最活跃、最具有决定意义的能动主体。马克思在《哲学的贫困》中提出:“在一切生产工具中,最强大的一种生产力是革命阶级本身。”习近平总书记指出:“要大力造就世界水平的科学家、科技领军人才、卓越工程师、高水平创新团队”。因此,培育创新型林业人才是加快林业新质生产力形成的基础。

2) 林业科技创新与应用。林业科技创新与应用是发展林业新质生产力的最关键环节。以科技创新引致的新的核心生产要素的出现为新质生产力形成的前提条件,即由颠覆性的对经济社会发展影响广泛深远的科技创新推动。没有颠覆性技术创新,就不可形成新的核心生产要素,也就不可能实现生产力的跃升。中国经济已经进入了转型升级的关键时期,各行各业能否依靠科技创新推动全要素生产率的提高,决定转型升级能否成功。当前,新一代数字技术快速发展,元计算、大数据、物联网、人工智能技术获得广泛应用,催生出一系列新产业并向广泛的产业部门全方位渗透,有望在不远的将来释放出推动经济增长的核心生产要素。因此,林业新质生产力的形成和发展,要结合林业具体场景应用好数字技术和人工智能技术。同时,生物技术作为利用生物学知识和技术手段对生物体进行改良和利用的科学和技术领域,也是发展林业新质生产力特殊性的体现。

3) 林业制度与政策。林业制度与政策是国家和地方为规范、引导和保障林业发展而制定的一系列规则和措施的总和。其中,林业制度是在林业生产、经营、管理等活动中形成的相对稳定的规范体系,主要包括资源管理制度、生态保护制度、产业发展制度等;林业政策是国家和地方政府为实现特定的林业发展目标而采取的行动准则和具体措施,涉及从森林经营开发到保护利用等一系列环节的诸多内容。林业制度与政策是保障林业可持续发展的重要基础,对于保护生态环境、促进经济发展、维护社会稳定具有重要意义。而在林业新质生产力培育和发展过程中,林业制度为林业技术创新及应用、林业生产效率及管理效率提升、林业产业发展等提供顶层布局和行动依据,林业政策为上述过程和目标提供政府高位推动,以及具体的、自上而下的实践导引。此外,林业政策中的法律法规也是顺利实现上述过程和目标的有效保障。

4) 林业生产效率和林业管理效率。效率改进是传统生产力向新质生产力演进发展的重要衡量标准。林业新质生产力的发展集中表现在林业生产效率及管理效率的持续改进。其中,林业生产效率反映了林业生产活动中各种资源的利用程度和生产成果的有效性,包括资源(林地、林木、服务、土地、人力、资金、政策等)利用效率、技术(造林、抚育、开发利用等)应用水平、林业产出质量与数量(如木材产出、生态服务产出)等;林业管理效率是指在林业管理活动中,管理机构和管理人员运用各种管理手段和方法,实现管理目标的能力和效果。不过,鉴于林业的经济产业与公益事业的双重属性,林业管理不同于一般的行业管理,既涉及常规的生产要素管理,又涉及森林资源的经营管理活动。一般地,林业管理效率主要包括组织管理效率(涉及机构设置合理性、人员配置优化及管理制度完善)、决策效率(涉及信息收集与分析、决策过程科学、决策执行力度)、资源配置效率(涉及森林资源分配、资金投入效益、技术资源整合)、服务效率(涉及为林业生产经营者提供服务、为社会公众提供无形的生态服务、服务响应速度)等。

5) 林业高质量发展。林业高质量发展是林业新质生产的目标。中共十九大报告提出,现阶段,中国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。中国经济必须由高速度发展转向高质量发展。2024年4月3日,习近平总书记在参加首都义务植树活动时强调:“推动森林‘水库、钱库、粮库、碳库’更好联动,实现生态效益、经济效益、社会效益相统一。”习近平总书记森林“四库”的论述,为林业高质量发展指明了方向和路径,也是发展林业新质生产力的根本目的。

3 林业新质生产力创新发展的策略设计

3.1 持续推进森林生态系统基础研究,提升森林生态系统功能

森林生态系统输出经济效益和生态效益与森林生态系统的结构、健康状况高度相关。因此,要持续推进影响不同类型森林生态系统功能的内在机理研究,深入研究如何充分应用森林自然生产力提升森林生态系统的功能。

3.2 利用现代生物基因技术推进关键种苗技术研发与应用

现代生物基因技术使得植物的遗传特征可以被精确修改,从而实现抗虫、抗病、耐逆、提高养分利用效率等,增加产出。因此,利用现代生物基因技术实现种苗技术,是林业新质生产力的关键环节。在主要树种基因技术突破前,可开展主要林木品种审定,选育一批速生、丰产、抗逆性强的林木品种,逐步建立现代林业精准育种体系。

3.3 加快林业生产装备的智能化、低碳化研发与应用

应加强对采伐装备、木材加工装备、人造板生产装备的智能化、低碳化的研发改造和应用,以进一步提高木材生产和木材加工领域的生产效率和规模效益,提高资源利用率,降低单位产品的碳排放。

3.4 加快前沿技术创新应用,赋能林业现代化管理

以数字技术、人工智能技术为代表,加快探索前沿技术在林业管理领域的创新应用,具体包括基础层面的森林资源管理和宏观层面的高效的现代林业管理体系2个领域。

1) 深化数字技术、人工智能技术在森林资源管理中的应用,发展智慧林业。一是发展数字技术、人工智能技术在森林灾害预报与控制中的应用。二是发展数字技术、人工智能技术在森林环境监测中的应用。三是进行视频监控、红外相机、无人机机场、卫星通信等感知设施布局,提高森林资源管理的效率。

2) 利用数字技术、人工智能技术建设高效的现代林业管理体系。林业行业的数字技术、人工智能技术应用水平相对较低,提升数字技术、人工智能技术在林业管理中的应用是提高林业生产力水平的重要方向。一是利用数字技术、人工智能技术,提高林业基础数据采集、存储、分析的精准性,为科学决策提供支持。二是利用数字技术、人工智能技术,加快管理指令、信息传递,提高林业管理的效率。

3.5 加强富有竞争力的林业生产组织的培育和林业新业态的培育

支持林业企业应用互联网、物联网、大数据、人工智能和区块链技术实现跨界融合,推进“数字+”发展,开展网络销售、数字化营销、场景体验等新兴商业模式。拓展市场,并鼓励市场主体发展生物质利用、林下经济、生态文化旅游、林业碳汇开发、森林康养和研学教育,孵化培育林业经营的新业态和新组织。

3.6 持续推进林业人才队伍的建设

落实林业科技创新和科技人才激励保障政策,吸引更多的高层次科技创新人才和优秀团队从事林业重大关键技术的研究;围绕林业特殊管理领域和基层林业管理的需求,与相关高等院校合作,推进定向招生、定向培养、定向就业的专业人才培养;实施新型林业经营主体负责人和骨干人员的职业技术培训计划,培育更多高素质的林业经营管理人才和专业技术人才。

参考文献

[1]金壮龙.加快发展新质生产力 深入推进新型工业化[J].智慧中国,2024(6):6-10.

[2]吴斐丹,张草纫.魁奈经济著作选集[M].北京:商务印书馆,1979.

[3]亨利·威廉·斯皮格尔.经济思想的成长[M].晏智杰,刘宇飞,王长青等,译.北京:中国社会科学出版社,1999.

[4]王国成,程振锋.新质生产力与基本经济模态转换[J].当代经济科学,2024,46(3):71-79.

[5]钟茂初.“新质生产力”发展演进及其增长路径的理论阐释[J].河北学刊,2024,44(2):151-157.

[6]罗必良,耿鹏鹏.农业新质生产力:理论脉络、基本内核与提升路径[J].农业经济问题,2024,45(4):13-26.

[7]孔祥智,谢东东.农业新质生产力的理论内涵、主要特征与培育路径[J].中国农业大学学报(社会科学版),2024,41(4):29-40.

[8]李晓华.新质生产力的主要特征与形成机制[J].人民论坛,2023(21):15-17.

[9]张海鹏,王智晨.农业新质生产力:理论内涵、现实基础及提升路径[J].南京农业大学学报(社会科学版),2024,24(3):28-38.

[10]张建国,吴静和.现代林业论[M].北京:中国林业出版社,1996.