“一带一路”下中国餐具企业跨文化创意与产业创新探索

摘要:随着工业化步伐的加速,传统中国餐具企业的文化底蕴正面临流失的风险,而创意餐具企业则亟须加强创新能力,以寻求传统与现代的和谐共生。在此背景下,结合 “一带一路”倡议,本文深入剖析了中国企业在跨文化创意与产业创新方面的能力。研究聚焦于餐具产品的材料选择与工艺创新,旨在挖掘其独特的艺术特征,并探讨中国企业如何有效融合跨文化元素,以增强产品的国际竞争力。通过分析,本文明确指出,中国企业与跨文化创意的结合不仅是市场需求的体现,更是其实现可持续发展的必由之路。针对 “一带一路”倡议的深远影响,本文进一步提出,中国企业应从产品开发、设计构思、生产制造到市场推广等各个环节全面升级其产业创新能力。这一举措不仅有助于提升企业在沿线国家的市场竞争力和品牌影响力,更为餐具产品的跨文化创意设计与产业创新实践提供了宝贵的经验与参考。

关键词:“一带一路”;中国餐具企业;跨文化创意;产业创新能力

“一带一路”倡议依托 “丝绸之路经济带”与 “21世纪海上丝绸之路”平台,旨在促进国际文化创意交流,推动我国跨文化创意产业合作与发展。跨文化是 “一带一路”的灵魂,跨文化创意与产业创新是企业重要支撑,其核心在于跨文化交流,而跨文化创意与产业创新则成为企业发展的重要基石。我国早在 “十一五”期间便明确提出,要积极培育跨文化创意产业,该产业根植于个人创意与才能,并依赖于知识产权的保护与运用,不仅能够创造经济价值,还能促进就业,增强社会福祉。餐具产业是一个多样化的行业,涵盖了从传统的陶瓷餐具到现代的竹木制餐具、美耐皿餐具、纸质餐具等多种产品。不同类别的餐具以黏土、白炭、密胺树脂粉料等不同材料为原料,通过特殊工艺,借助不同工具,经加工形成各类产品。随着科技的迅猛进步,餐具产业的创新能力已跃升为企业竞争力的核心要素,直接关系其发展速度与潜力,以餐具企业为代表的各类中国企业在多元化领域均面临着创新能力提升的共同挑战。鉴于此,对中国企业的创新能力进行深入评估显得尤为关键与必要,针对此问题,相关学者已经提出了一系列研究方案。

有学者建议,企业应该沿着产业链路径分阶段提升创新能力,每阶段策略需因应发展而异。以中国汽车业为例,技术创新成长轨迹清晰:初期聚焦于技术积淀与内部知识体系建设;中期则通过内外合作,吸收融合,形成模仿并进的创新能力;最终,步入技术创新黄金期,构建开放合作网络,激发并培育出强大的自主创新能力。有学者深入研究了战略性新兴产业的技术创新能力后指出,在战略性新兴产业中,新一代信息技术领域的创新能力独占鳌头。尽管政府加大研发投入及产业创新集群的形成对企业创新能力的提升起到了显著的推动作用,但产学研合作的紧密程度与资金支持的直接效果尚有待加强。为增强战略新兴产业的技术创新活力,建议优先支持具有国际竞争力的龙头企业,以带动整个产业的协同发展。此外,应推动产业集聚,促进资源高效整合,同时,深化产学研合作机制,打造无缝对接的创新生态系统。另外,积极探索并实施创新财税政策,为产业发展提供强有力的财政支持与激励。[1]

尽管以上两种途径在理论上具备可行性,但当它们应用于中国企业时,结论往往难以完全契合实际状况。鉴于此,在 “一带一路”倡议的宏观框架下,本文聚焦中国企业跨文化创意领域的深入研究,细致剖析其在产业层面的创新能力,旨在为餐具企业搭建一个明晰的视野,助力其精准评估产品创新的现状与潜力,从而科学高效地整合与调配产业资源,为产业布局的合理规划提供有力支持,抢占 “一带一路”倡议下跨文化创意产业发展的主动权。

一、中国餐具企业与跨文化创意相结合的必要性分析

(一)中国餐具企业艺术特点

1.材料特征

中国餐具企业使用的制造材料丰富多样,这些特征不仅体现在餐具的实用性和耐用性上,还深刻影响着餐具的艺术表现力和文化内涵。陶瓷材料坚硬耐磨,艺术性强;玻璃材料美观时尚,耐高温;塑料及木质材料轻便耐用,可塑性强。随着科技的进步和消费者需求的多样化,复合材料餐具逐渐兴起。复合材料餐具结合了多种材料的优点,如轻便、耐用、美观等,成为餐具市场的新宠。

2.工艺特点

中国餐具制作历时长,材质各异,工序虽不尽相同,却共历原料精选、精细成型、匠心修饰、严谨烧制 (或特殊处理)、严苛质检、精美包装等阶段。每一环节均凝聚匠人心血,确保从原料至成品,每一步都精益求精,只为呈现卓越品质与独特韵味。

近年来,中国餐具在年轻消费群体中日益受到欢迎,但高成本、低利用率等因素限制了其大规模生产,也为中国餐具的普及提出了新的要求与考验。[2]

(二)中国餐具企业融合跨文化创意的必要性

1.个性化定制

面对跨文化创意市场,餐具企业应融合传统工艺与现代跨文化理念,推出个性化定制服务,精准捕捉消费者的独特需求。此举不仅能够满足市场的多元化追求,更能助力企业深耕跨文化领域,引领高端礼品潮流。定制服务作为创新关键策略,将推动餐具企业品牌升级,增强其市场竞争力。

2.材料的跨界融合

中国餐具企业通过融入跨文化创意元素,创新性地结合使用多种材料,如贵金属、水晶及玉石等,不断丰富产品的多样性。近年来,中国元素的餐具作为文创纪念品,在国外游客中颇为流行。融合使用贵金属、玉石、水晶等具有中国特色的材料制作的餐具可以增加产品的文化传播属性,同时提升产品质感。

3.包装设计的创意融入

包装设计中跨文化元素的巧妙运用,成为彰显商品独特价值的关键策略。其不仅能够保护产品免受损害,还促进了运输的便捷性,并显著提升了产品的文化价值。[3]而卓越的创新设计则能够精妙展现产品的核心理念,深刻引发消费者的情感共鸣,留下持久而深刻的印象。

二、“一带一路”倡议下中国企业产业创新能力的分析

本部分将在中国企业与跨文化创意相结合的基础上,分析 “一带一路”倡议下中国企业的产业创新能力。

(一)中国企业产业创新能力探索的价值

党的二十大报告重点强调,“共建‘一带一路’成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台”,同时明确提出 “推动共建‘一带一路’高质量发展”的远景目标。这一倡议以中国丰富的文化遗产和历史传统为基础,致力于推动跨文化对话与相互理解。创意文化产业作为一种新兴领域,依托个人创意驱动增长,并创造经济价值。鉴于我国该领域企业人才稀缺,现探讨 “一带一路”倡议下中国企业的产业创新能力,对于促进整个产业的繁荣与发展具有重要意义。[4]

(二)中国企业产业创新能力构成要素的解析

为精确评估中国企业的产业创新能力,需深入解析其构成元素,细化其内在特性并进行分类,以确立具体且可操作的评估指标体系。本文基于 “熊彼特创新理论”框架,[5]深入剖析影响创新能力提升的核心要素。

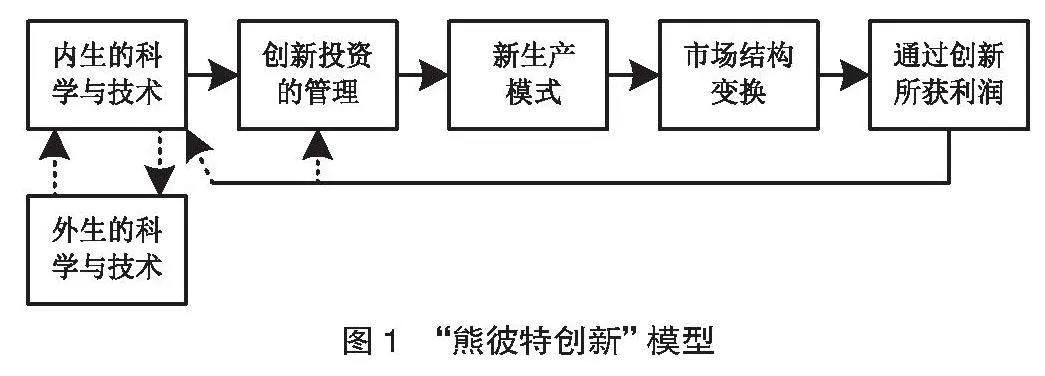

图1 “熊彼特创新”模型

由图1可知,创新流程呈现为一系列顺序推进且紧密相连的复合阶段,涵盖开发、设计、生产至市场实现的完整链条。从中提炼的关键要素对产业创新能力具有深远影响。[6]

技术创新资源投入:涵盖有形与无形资源的全面投入,其规模、数量与质量直接映射产业技术创新现状并预示未来潜力。

产品创新产出:通过应用新型工艺和技术产出的有形及无形产品,是衡量新技术转化为实际生产力效率的直接指标。

生产制造能力:将实验室成果转化为符合设计标准的实际产品,此环节各要素直接影响技术商品化的成功率,需要技术与人才的深度融合。

产品创新扩散力:新技术引进与再创新的成效,其核心在于技术从源头向用户的顺畅传递及用户基于此的深化应用与二次创新,共同促进技术价值的最大化实现。

市场结构驱动力:市场结构作为创新的外在引擎,多维度激发技术创新活力,是评估创新能力不可或缺的标尺,深刻影响着创新进程与成效。

环境支持体系:外部环境对产业创新具有深远影响,稳固的经济生态与扎实的技术根基,共同构成了推动产业不断创新、持续前行的坚实基石。

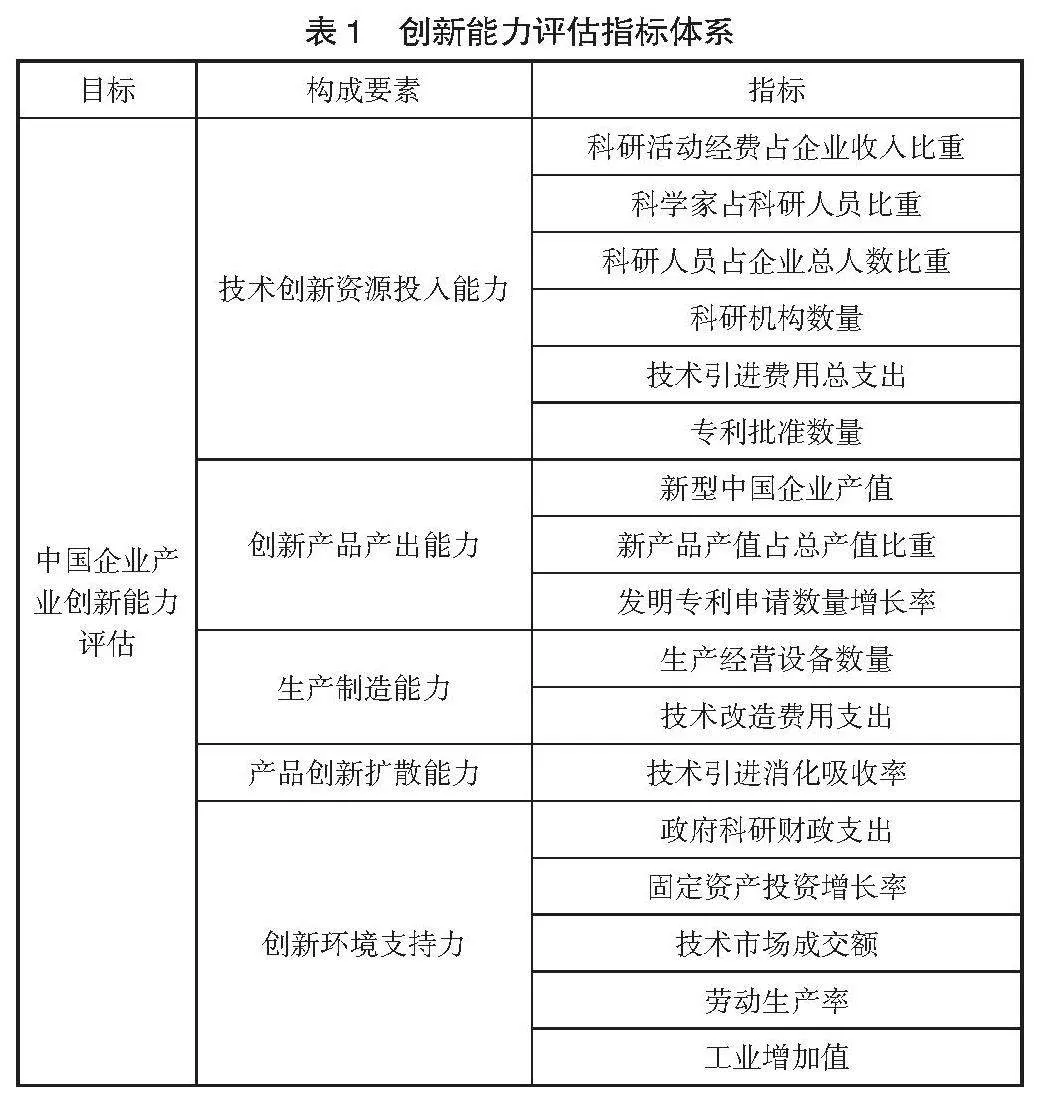

构建中国企业产业创新能力评价体系时,应全面反映创新全程与内在逻辑,精准把握创新精髓。[7]本体系遵循科学、系统、实用、可比及动态平衡原则,从创新资源、新品效能、生产实力、技术扩散、市场影响及环境支撑六个维度,精选17项关键指标,旨在为中国企业跨文化创意及产业创新能力的量化评估提供一套完整、实用的工具,具体指标详见表1。

分析表1可知,中国企业产业创新能力评估可细分为五个维度:技术创新资源投入能力、创新产品产出能力、生产制造能力、产品创新扩散能力及创新环境支持力。内部要素如科研经费、人员配置、费用结构及专利量,直接影响技术创新资源投入,能够提升整体创新能力;外部因素如政府政策、市场环境,则关联影响创新环境支撑,间接增强企业创新能力。至于生产制造能力、产品创新扩散能力及创新产品产出能力,则更多归因于企业自身因素的综合作用。[8]

(三)强化“一带一路”倡议背景下中国企业产业创新能力提升的策略

鉴于产业创新能力的多元化构建,聚焦于开发、设计、生产及市场推广四大核心环节,以下提出在 “一带一路”倡议框架下,旨在增强中国企业产业创新能力的策略性建议:

在开发层面,中国企业需要加深对沿线国家市场跨文化消费趋势与营销策略的理解,创造出既蕴含东方韵味又展现当代中国风貌的跨文化创意产品与服务,旨在打造具有全球吸引力的自主品牌。通过技术创新驱动,提升出口产品的技术含量与品质,持续优化出口产品结构,增强国际市场竞争力。

在设计层面,企业应紧密贴合市场需求,强化创新能力,因地制宜地设计符合多元文化背景的跨文化创意产品,特别是在餐具等特色领域。同时,鼓励技术创新与跨文化融合,促进设计理念的国际化与本土化结合,提升产品的文化创意价值。

在生产环节,企业应积极响应 “一带一路”倡议,促进跨国间的文化价值交流融合,助力自由贸易区建设与合作深化。同时,积极寻求与沿线国家的投资与合作契机。通过跨文化传播与创意产业的国际交流,增进国家间的理解与和谐,提升企业的生产效能与国际化水平。

在市场方面,中国企业应善用政府扶持政策,积极开拓 “一带一路”市场,深化合作。跨文化创意企业应积极响应国家战略,采取市场化手段,向沿线国家有效 “输出”中国优质产品,同时,融入当地市场,实现互利共赢的可持续发展目标。

三、结束语

进行全面而深入的产品跨文化创意及产业创新能力评估,旨在清晰把握企业现状,精准识别制约产品创新的关键因素。在中国企业产品中融入多元跨文化元素,如独特外观设计与个性化定制服务,以增添产品的传统魅力。同时,企业应巧妙融合传统跨文化精髓与现代创意理念,让产品既展现跨文化创意,又蕴含深厚的传统内涵,从而设计出别具一格、具有市场竞争力的产品。在 “一带一路”倡议的推动下,相信中国企业能够稳步拓展国际市场,赢得一席之地。

参考文献:

[1] 祁蔚茹,江永洪,赵小曼.“一带一路”倡议下皮革制品的文化创意及产业创新能力研究[J].中国皮革,2021,50(12):119-121+125.

[2] 展妍男.十年来 “一带一路”建设与中俄经贸合作进展分析[J].中国浦东干部学院学报,2024,18(02):119-128.

[3] 孙永春.跨文化能力评价模式建构及测试[J].外语学刊, 2019(03):73-78.

[4] 郭金花,郭淑芬.跨文化产业融合创新能力评价指标体系构建与测评[J].统计与决策,2019,35(12):62-65.

[5] 张旭,李星玥.基于熊彼特创新理论的数字人文服务策略研究[J].图书馆理论与实践,2023(06):85-94.

[6] 张丽.重庆汽车零部件产业技术创新能力提升问题研究[D].重庆:重庆大学硕士学位论文,2010.

[7] 何旺旺,张竣哲,夏维力.“一带一路”背景下中国引领全球经济治理的模式与路径研究[J].价格月刊,2024(07):79-86.

[8] 严黄一仪.借助 “一带一路”优势 深化职业教育对外合作和产教融合[J].中国民族教育,2024(04):37-40.

基金项目: 2024年度辽宁对外经贸学院横向课题 “‘一带一路’背景下中国餐具企业跨文化创意及产业创新能力提升研究”项目 (项目编号:2024WGYYFY0821)。

作者简介: 于凤仪,女,满族,辽宁大连人,硕士研究生,讲师,研究方向:商务经济 (英语)、语言文化 (英语);

付紫菡,女,汉族,内蒙古通辽人,本科在读,研究方向:商务经济 (英语)、语言文化 (英语)。