让人们住进高楼的发明——水泥发明200年

在古代,建筑的主流形式是平层,要想把房子盖到二三层,那可是一件成本颇高的事情。到了20世纪,人们开始涌进了高楼大厦。究竟是什么原因突然改变了人们的居住方式呢?答案是水泥的发明。

水泥的发明让世界出现了高楼大厦

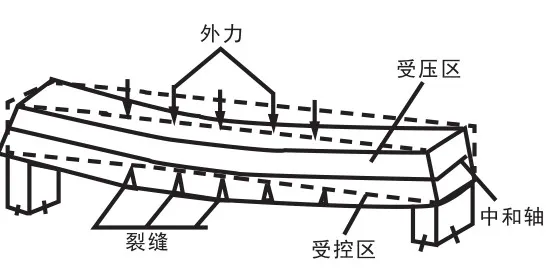

古人之所以盖不出高楼来,最根本的原因是缺少一类东西—抗弯构件,也就是梁和楼板。在古代,建筑的主要材料是木材、石头、砖和夯土。我们知道,石头、砖无法弯曲和拉伸。虽然木材可以承担拉应力,但是其强度和耐久性有限,难以支撑高层的建筑,加之长木材资源稀缺,因此木材并不是理想的高层建筑材料。由此可见,这些材料虽然可以用来建造平层房屋,但由于缺乏抗弯构件,无法支撑多层建筑所需的重量和压力。

aj/nOe9s1L3Ub9sLCBKOsA==

aj/nOe9s1L3Ub9sLCBKOsA==平层这样的主流建筑形式一直持续到19世纪。1824年,英国人约瑟夫·阿斯普丁将石灰石与黏土混合煅烧,发明了我们现在使用的水泥。自此,水泥这种神奇的材料让建筑的面貌发生了翻天覆地的改变:只需将这种灰色的粉末与水、砂子、石子拌在一起,它就变得硬如岩石;只要在里面配上几根钢筋,它就能胜任、板、柱、墙等所有工作。

水泥是如何发明的

现代水泥的发明是一个渐进的过程。

18世纪中叶,英国航海业已较发达,但船只触礁和撞滩等海难事故频繁发生。为避免海难事故,人们采用灯塔进行导航。当时英国建造灯塔的材料有两种:木材和“罗马砂浆”。然而,木材易燃,遇海水易腐烂;“罗马砂浆”虽然有一定耐水性能,但经不住海水的腐蚀和冲刷。由于材料在海水中不耐久,所以灯塔经常损坏,导致船只无法安全航行,迅速发展的航运业遇到重大障碍。为了建造耐久的灯塔,寻找抗海水侵蚀材料成为当时英国经济发展中的当务之急。对此,英国国会不惜花费重金礼聘人才。

1756年,英国工程师J.斯米顿在研究某些石灰在水中硬化的特性时发现:要获得水硬性石灰,必须采用含有黏土的石灰石来烧制;用于水下建筑的砌筑砂浆,最理想的成分是由水硬性石灰和火山灰配成。这个重要的发现为近代水泥的研制和发展奠定了理论基础。

1796年,英国人J.帕克用泥灰岩烧制出了一种水泥,外观呈棕色,很像古罗马时代的石灰和火山灰混合物,因此被命名为“罗马水泥”。因为它是采用天然泥灰岩作原料直接烧制而成,故又名“天然水泥”。这种水泥具有良好的水硬性和快凝特性,特别适用于与水接触的工程。

1813年,法国土木技师毕加发现由石灰和黏土按3∶1比例混合制成的水泥性能最好。

1824年,约瑟夫·阿斯普丁发明了波特兰水泥并取得了专利权。他采用石灰石和黏土作为原料,按一定比例配合后,在类似于烧石灰的立窑内煅烧成熟料,再经磨细制成水泥。这种水泥硬化后的颜色与英格兰波特兰岛上用于建筑的石头相似,因此被命名为“波特兰水泥”。波特兰水泥具有优良的建筑性能,波特兰水泥的发明在水泥史上具有划时代意义。

水泥在中国的历史

19世纪,当水泥在西方大行其道时,中国人还在使用木头和砖坯建造民用建筑,使用石头建造路、桥、城池等公用建筑。直到19世纪末,第一家水泥制造厂出现在河北唐山开平煤矿附近时,大多数中国人都认为这种像面一样软绵绵的东西不可能用来建房子。水泥也被当时的中国人称作“细绵土”。然而事实证明,这种“细绵土”真的能行。惊喜之余,中国人给它取了一个更洋气的名字—洋灰,这个名字一直被叫到现在。

古代没有水泥,中国人用什么建房子

石灰砂浆 在很早的时候,人类已经学会使用石灰砂浆了。首先,将石灰石煅烧成石灰,然后将石灰与水混合制成石灰浆。接着,将沙子、砾石等骨料与石灰浆混合搅拌,形成石灰砂浆。石灰砂浆具有较高的黏结力,但也存在一些缺点。由于它的强度相对较低,难以承受较大的荷载和变形,因此在一些大型建筑或重要结构中并不适用。此外,石灰砂浆的耐久性也相对较差,容易受到水、氧气等因素的影响而发生劣化。

糯米石灰浆 6世纪时,中国出现了一种叫作糯米石灰浆的建筑材料,即把糯米汤掺入石灰砂浆中形成的一种新的复合砂浆。糯米石灰浆的黏性主要来源于糯米中的支链淀粉和纳米尺度的碳酸钙颗粒的相互作用,这种相互作用不仅提供了黏性,还显著增强了材料的强度和耐水性。因此糯米石灰浆的强度远远大于纯石灰砂浆,非常坚固。明清时期有很多建筑的砖墙都是用糯米石灰浆砌成的,如明长城及各地明城墙等。

【责任编辑】蒲 晖