国宝小档案——《三鼠图》卷

名称:《三鼠图》卷

尺寸:《苦瓜鼠图》纵约29厘米,横约40厘米

《菖蒲鼠荔图》纵约16.7厘米,横约20厘米

《食荔图》直径约31.7厘米

年代:明

材质:绢、瓷青纸等

现藏:北京故宫博物院

传统文化中的双面“鼠生”

老鼠,俗称“耗子”,是一种十分常见的啮齿类哺乳动物,是人类文明发展之初最先被认知的伴生动物之一。在我国传统文化中,老鼠具有十分丰富的文化内涵。早在先秦时期的典籍中就有老鼠的身影,如鼎鼎有名的《诗经·魏风·硕鼠》,就以老鼠为喻讽刺统治阶级的贪婪无度。然而,在漫长的社会文化发展过程中,人们逐渐对老鼠产生了两种截然不同的态度,一种表现为对老鼠的崇敬,另一种则表现为对老鼠的憎恶,尤其是在日常生活中,与老鼠相关的词往往都带有贬义。

说到人类对老鼠的憎恶,我想大家并不陌生,毕竟那句“老鼠过街,人人喊打”可谓家喻户晓。翻阅《汉语大词典》,扑面而来的也都是对老鼠的厌恶之情。据不完全统计,词典中收录的带“鼠”字的成语共有50余个,其中绝大多数含有贬义色彩,如“蛇鼠一窝”“贼眉鼠眼”“鼠目寸光”“投鼠忌器”等大家耳熟能详的贬义词;仅有“鼠入牛角”“穷鼠啮狸”“鸱鸦嗜鼠”“相鼠有皮”等少数日常生活中较少使用的成语的感情色彩是中性的;值得注意的是,在带“鼠”字的成语中,竟然没有一个是含有褒义色彩的。由此不难看出,老鼠在人们心目中的形象是多么的恶劣了。

人们为什么这么不待见老鼠呢?首先,老鼠长得过于猥琐丑陋,常见的老鼠的皮毛大多为黑褐、棕褐、棕黄等颜色,暗淡无光,不讨人喜欢;老鼠的头又小又尖,眼睛不仅小,还往外突出;此外,老鼠的尾巴还很长。老鼠外观的尖、小、长等特点全部踩在中国人的审美雷区上,靠这样的长相想获取人们的芳心可谓难于登天。其次,老鼠一般在夜晚活动的生活习性,常给人鬼鬼祟祟、偷偷摸摸、贼头贼脑的感觉;而且老鼠胆子很小,一有什么风吹草动就被吓得立刻仓皇而逃。中国人向来以光明正大为正道,老鼠这样的个性实在难登大雅之堂。再次,老鼠还糟蹋粮食、传播疾病。联合国粮食及农业组织公认,全世界约有20%的农产品损失于鼠害,平均每只老鼠每年糟蹋9千克粮食;老鼠还会咬坏衣物,破坏建筑、堤坝、森林、草原等;老鼠还能传播30多种疾病,尤其是鼠疫对人类威胁很大,我国汉代文献中就记载有鼠疫,给人们留下了巨大的心理阴影,自然对老鼠没有什么好脸色。

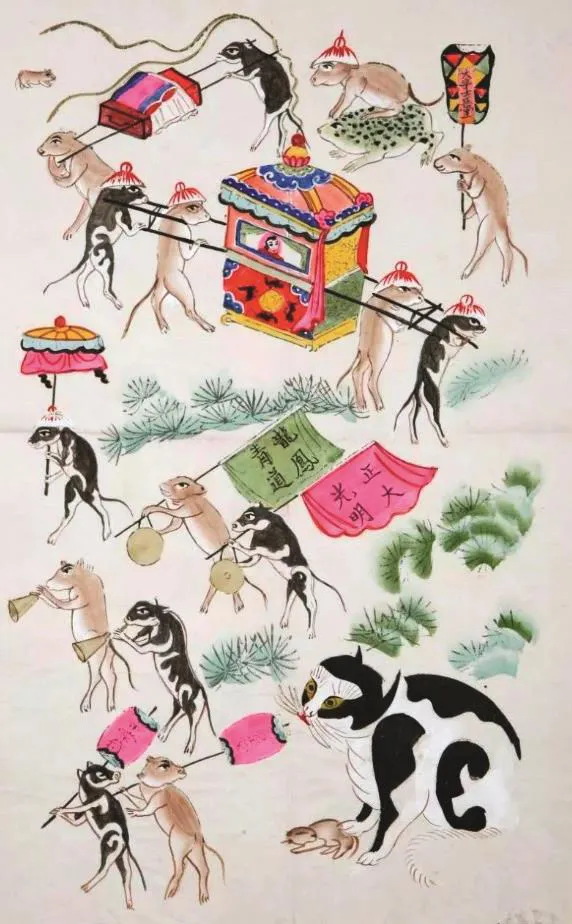

填仓节和“老鼠嫁女”

在我国部分地区,农历正月二十五被叫作“填仓节”,人们多在这一天祭祀“仓神”—老鼠,古代的粮商米贩非常重视这个节日。据说当天晚上家家户户都不点灯,因为这天是“老鼠嫁女”的日子,人们这样做是为了表达对“仓神”的尊敬,体现了人们趋利祈福的愿望。

明末清初的《醒世姻缘传》是第一部提到“老鼠嫁女”的文学作品。古时,嫁出去的女儿都要离开娘家,再回来的时光就很少了,由此“老鼠嫁女”还有另外一个寓意,即把老鼠远远地送出家门。有的地方将腊月初三定为“老鼠嫁女日”,有的地方则定为正月初七或二月初二,虽然各地的风俗不同,但择日的初衷是一样的,即希望送走老鼠。

尽管人们讨厌老鼠,但在我国传统文化中还是有崇拜老鼠的一面,人们最熟悉的当属生肖“鼠”。在我国传统的十二生肖动物中,老鼠居首位,可见其在人们心中独特的地位。长辈们也多认为鼠年出生的孩子长大以后会非常开朗、机灵、乐观等。关于老鼠位居生肖之首的原因,不同地区、不同民族有着不同的神话传说,相同的是这些神话中的老鼠的形象都是正面的,它们能帮助人们摆脱困境,深受人们爱戴。除此之外,中国古代还有“敬仓神”“老鼠嫁女”等习俗,都体现了古人敬鼠的心思。老鼠有极强的生命力和繁殖能力,使得灭鼠工作非常困难。面对老鼠的猖獗,古人无可奈何,只得转而采取敬鼠、媚鼠、拜鼠的方式,希望老鼠能够“嘴下留情”,将粮食减产的损失降到最低,这也反映了人们趋利避害的文化心理。也正因如此,鼠在中国传统文化中呈现了迥然不同的双面“鼠生”。

祖孙两位皇帝的“跨时空合作”

尽管老鼠在传统文化中的形象毁誉参半,但是大多数经过艺术加工的老鼠形象深受人们的喜爱,如迪士尼乐园的米老鼠就得到了许多国家民众的宠爱。无独有偶,中国古代书画作品中的老鼠也以其灵动的造型获得众多粉丝的喜爱和追捧,其中最具代表性的当属北京故宫博物院珍藏的《三鼠图》卷。这幅卷轴原本是三幅独立的画作和一幅书法作品,三幅画作分别为《苦瓜鼠图》《菖蒲鼠荔图》和《食荔图》,后来不知出于何种原因被装裱为一卷,并被收录至《石渠宝笈续编》之中。

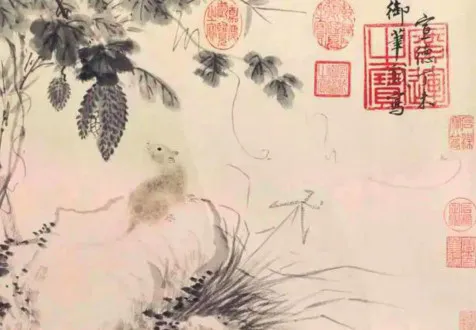

《苦瓜鼠图》(见题图)为设色素笺本,主体画面为一只可爱灵动的小老鼠站在石头上,扭头翘首仰望高处悬垂下来的苦瓜。只见画面上的瓜藤与修竹相互缠绕,似乎能感觉到瓜藤上的丝蔓随风而动。全画均为水墨写意,墨韵浓淡、干湿各尽其趣。画面右上角有“宣德丁未,御笔戏写”的落款。明宣宗行笔简洁,不仅细腻地描绘出老鼠毛茸茸的质感,还将老鼠顾盼左右、欲吃瓜而不得的情景活灵活现地表现了出来,极富生活情趣。

《菖蒲鼠荔图》为绢本,画面中有一只小老鼠被铁链拴于石下,尽管被限制了行动自由,但它还是禁不住散发着诱人香气的荔枝的诱惑。画面中央的荔枝壳已经被小老鼠啃了下来,随意地丢弃在一旁,荔枝则露出白色的果肉。贪嘴偷吃的小老鼠团身耸肩,两只狡黠的小眼睛警惕地盯着周围。小老鼠后侧有一块寿石,上面有一簇菖蒲;寿石两侧则有点苔。画面中央有“宣德六年御笔,赐太监吴诚”的落款,上押朱文方印“武英殿宝”。

《食荔图》为一帧团扇,画面中央有一只白鼠正在啃食三个荔枝,荔枝壳散落于地,另有三片绿色的荔叶陪衬。这幅小画的材质特殊,为瓷青纸,因此白色的老鼠和红色的荔枝在蓝色画纸的衬托下显得更为醒目,好似老鼠正在夜幕下偷食。画上并无作者题识,但有明宪宗的题跋:“累累果实委尘垂,夜静无端出没时。意料狸奴踪迹少,肆行窃啮上新枝。御制,成化甲辰仲秋吉日。”

虽然这三幅图装裱在一起,但是风格迥异。《苦瓜鼠图》为水墨写意,《菖蒲鼠荔图》为工笔画和写意组合,其用笔端正细腻,兼工带写,画法齐具,水墨重彩色,形式多样。画中的老鼠、荔枝和荔叶均为工笔,荔枝为重彩;寿石和菖蒲则为水墨写意,水墨的“黑”与荔枝的“红”形成鲜明的视觉反差。《食荔图》也是工笔重彩,颇有宋代院体花鸟画风格。

根据《三鼠图》卷上的落款,一般认为这几幅书画作品分别出自明宣宗和明宪宗之手。明宣宗即明朝的第五位皇帝朱瞻基,而明宪宗是宣宗的皇长孙朱见深。历史上,这爷孙俩未曾见过,在后世的装裱下,爷孙俩的画作意外同框,属实难得。有明一朝,16位皇帝中有13位善于书画,其中明宣宗绘画成就最高。《无声诗史》称赞其“天藻飞翔,雅尚词翰,尤精于绘事,凡山水、人物、花竹、翎毛、无不臻妙”;《石渠宝笈》也称赞他继承了五代花鸟画大师徐熙、黄荃的技法,且有自己的特色。

《食荔图》作者之谜

《三鼠图》卷中仅有《食荔图》没有作者落款,《石渠宝笈续编》认为这幅画出自明宪宗朱见深之手,但也有学者提出此画并非明宪宗所画,而是明代早中期宫廷画师所绘。对比留有明宪宗落款的画作《一团和气图》和《岁朝佳兆图》,无论主体和风格都与《食荔图》大相径庭,应该不是一人所绘。《食荔图》更像台北故宫博物院收藏的宋画《子母鸡图》,不仅都绘制在深色的画纸上,而且都有明宪宗的题跋。基于此,有的学者推测这幅图可能是明宪宗收藏的宋画,或者是他命人模仿宋画风格绘制的。

每每看到古人对明宣宗绘画技艺的赞誉时,我都会联想到他的那幅御容像,这些精致的画作真的出自那个满脸络腮胡的黑脸大汉之手吗?事实的确如此,不容质疑。在历代帝王中,明宣宗的绘画造诣仅次于宋徽宗,这个成就是在他和父亲明仁宗朱高炽励精图治共同开创“仁宣之治”的前提下,如果像宋徽宗一样当甩手掌柜,还不知道谁更技高一筹呢。除了绘画,明宣宗的艺术贡献还有宣德炉。“宣德”即明宣宗的年号。宣德炉是中国历史上首次用黄铜铸成的铜器,为制作精品铜炉,明宣宗亲自上阵督促;他的审美也十分在线,据说宣德炉最妙在色,其色内融,能从黯淡中发奇光。

帝王心事

老鼠在古代的地位与现在并没有太大的变化,都不怎么讨喜,那么以鼠入画的意义何在呢?我们以《三鼠图》卷为例,尝试窥探一下帝王的心事。《三鼠图》卷中的第一幅是明宣宗在宣德二年(1427年)绘制的,这一年可谓明宣宗的幸福年—求子多年的他喜得麟儿。据《明宣宗实录》中记载:“(宣德二年)乙末,今上皇帝生,上之长子也。日下五色云见。”

宣德二年农历十一月,深受明宣宗宠爱的贵妃孙氏诞下一名皇子,这就是明宣宗的长子,即后来的明英宗朱祁镇。这一年明宣宗年近30岁,成婚已有10年之久,但一直未有子嗣。经过漫长的等待和期盼,明宣宗终于迎来了自己的首个孩子,皇位继承人也有了着落,可以想见当时他是何等的开心。

老鼠虽然不讨喜,但它的繁殖能力十分强大,因此,古人在绵延子嗣方面十分崇拜老鼠。老鼠一年多胎、一胎多子,为此,古人将鼠与子时相对,称之为“子鼠”,也象征着多子多孙。除了老鼠之外,《苦瓜鼠图》中的苦瓜也象征着多子。《诗经·小雅·瓜瓞》中记载:“瓜瓞绵绵,民生之初。”意思是子嗣就像藤蔓上的瓜一样,一个接着一个。《苦瓜鼠图》中的苦瓜果中有很多种子挂在藤蔓上,和老鼠这一形象组合在一起,寓意多子多孙。喜得长子的明宣宗以画抒怀,表达了自己溢于言表的喜悦之情,同时希冀子孙延绵不绝。

在皇长子诞生的这一年,明宣宗还绘制了《戏猿图》和《萱花双犬图》。《戏猿图》中的小猿搂着母猿,神情可爱地伸手向公猿讨要食物;公猿则攀上枇杷树,为小猿摘取食物,一家三口其乐融融,真实地再现了明宣宗的幸福生活。《萱花双犬图》中绘有两只猎犬行走在萱草花丛前。在古代中国,萱草有着多重内涵,其中就包括“宜男”,即有助于繁衍子嗣。《太平御览》引《风土记》记载:“花曰宜男,妊妇佩之,必生男,又名萱草。”想必这幅画是明宣宗在贵妃孙氏生产之前画的,结果也是好的,他求子的愿望最终得以实现。

至于《菖蒲鼠荔图》中的红色荔枝则象征着“红利”,“鼠”与“储”谐音,连在一起就是储藏红利的意思。根据画上题跋可知,这幅画是明宣宗赐给太监吴诚的,大概是想勉励吴诚好好干活,多多争取赏赐,多多存储财富。

古人常说诗言志、歌咏言,其实任何形式的艺术作品都是表达情感的一种载体。人们欣赏这些艺术品,跨越千百年的时光去感受古人的喜怒哀愁,也别有一番情趣。

以鼠入画的传统

我国以鼠入画的传统由来已久,可以追溯到唐代。北宋《宣和画谱》中著录有内府收藏的唐代画家所绘的《石榴猴鼠图》和北宋画家徐崇嗣所绘的《茄鼠图》,南宋邓椿在《画继》中提到自己曾见过五代时期花鸟大家黄荃所绘的《鼯捕鼠图》。同时,画鼠的技法也趋于完善。北宋沈括在《梦溪笔谈》中就提到一个画鼠的故事:“画牛、虎皆画毛,惟马不画。予尝以问画工,工言:‘马毛细,不可画。’予难之曰:‘鼠毛更细,何故却画 ’工不能对。大凡画马,其大不过盈尺,此乃以大为小,所以毛细而不可画;鼠乃如其大,自当画毛。”通过这个故事我们可以知道,北宋时期,鼠已经和牛、马、虎等动物一样,成为绘画作品中的常客,否则沈括和画工也不会以画鼠举例。

宋末元初画家钱选所绘的《黠鼠图》,是目前我们所能见到的最早的一幅画鼠作品,画面中的老鼠形态不一,其狡黠的形象跃然纸上。

【责任编辑】王 凯