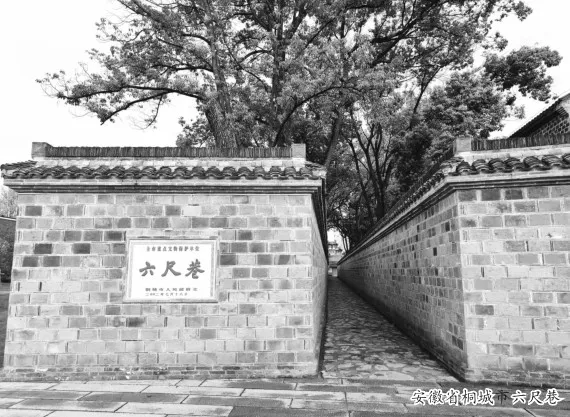

和谐礼让六尺巷

安徽桐城西南一隅,有一条全长约百米、宽两米的小巷,巷道两端立着石牌坊,其中一块牌坊上刻着“礼让”二字。

这就是著名的桐城六尺巷。在这里,还有一段“张吴礼让”的佳话。

清康熙年间,安徽桐城人张英中了进士,当了宰相,成了文华殿大学士。张英在桐城的老宅与一吴姓人家紧邻。有一年,两家修界墙,吴家欲扩张地界,张的家人写信急报到京,意在让张英出面予以制止。谁知,张英书诗一首寄回:“一纸书来只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹在,不见当年秦始皇。”张家人看到书信后豁然开朗,主动退让三尺,吴家人深受感动,也退让三尺,两家之间形成了一个六尺宽的巷子,“六尺巷”因此得名,也成就了一段礼让和谐的传世佳话。

克己让人,宽容大度,历来是人们所称道的处世原则。唐代诗人杜甫曾写过一首《缚鸡行》,其中两句写道:“鸡虫得失无了时,注目寒江倚山阁。”北宋诗人黄庭坚在《王充道送水仙花五十支》中也写道:“坐对真成被花恼,出门一笑大江横。”他们都主张不计区区小事,而应该放开眼界朝前看。世界上许多事情,如果各自寸步不让,那就只好怒目相向,持拳相待,而高姿态地带头礼让,则可能使矛盾迎刃而解。

在礼让宽容方面,古人不仅留下许多脍炙人口的诤言,而且流传下来许多佳话。王泰让枣,孔融让梨,蔺相如对廉颇让出“将相和”,都是为人们所熟知的。东汉光武帝建武年间,甄宇任青州从事,因其清廉有为,被拜为太学博士。每年岁终,皇帝都下诏赐给每位太学博士一头活羊。因为羊有大小肥瘦,怎么才能分得公平呢?有人建议杀羊分肉,有人主张抓阄分羊。甄宇觉得这都不妥,他不声不响地牵走了一只最小最瘦的羊,众人于是不再争执。后人赋诗称赞甄宇:“多少长安苦吟客,瘦羊博士最风流。”

敬人者,人恒敬之。在争与让的问题上,我们共产党人深谙“海纳百川,有容乃大”的道理,因而有着更高的品格和追求。河南南阳卧龙岗有座诸葛亮祠,当地人叫武侯祠,大门两旁有副对联曰:“心在朝廷,原无论先主后主;名高天下,何必辨襄阳南阳。”1959年秋天,时为共青团中央第一书记的胡耀邦到南阳检查工作来到武侯祠,念了这副对联后,对随行的同志说:“我来改一改这副对联,你们看好不好?”说完,他高声吟道:“心在人民,原无论大事小事;利归天下,何必争多得少得。”这样一改,立意顿变,境界骤升,体现了我们共产党人心系天下、不计个人得失的博大胸怀和勇于担当、乐于为民奉献的高尚情操,随行的同志无不赞叹。在我们共产党人中间,不争个人名利得失的事例比比皆是。1955年,许光达在得知自己将被授予大将军衔的消息后,深感不安,连夜写了一封《降衔申请》。不仅是许光达,置生死于不顾的罗荣桓、徐向前、徐海东等老一辈革命家,都有“见荣誉就让,见困难就上”的境界。

晏子说:“凡有血气者,皆有争心。怨利生孽,维义可以为长存。且分争者不胜其祸,辞让者不失其福。”“让”还是“争”,虽一字之差,但后果相差甚远。“让”看似“失”,其实是“得”,得到的是“心安”,得到的是“信任”,得到的是“福”而不是“祸”。而“争”就不同了,“争”看上去是“得”,可一旦过分越界,就会失去风格、人格等许多更有价值的东西。

对于共产党员来说,其先进性也要体现在“让”字上,不仅是日常生活中走路“让”,排队“让”,在荣誉面前,在各种各样的利益面前也应该“让”。特别是在日常工作中,与群众打交道,更要处处体现“让”的理念,彰显“让”的要求。这不仅是一种个人品质,更是一种政治本色、政治智慧。我们讲“权为民所赋,权为民所用”,体现到具体工作上,就是要站在群众的立场上,以群众利益为重,处处为群众办事。

(摘自中国新闻网)