牛仔裤与蓝夹缬——靛青旅行记

无论是从太空回望地球,还是在大地仰望苍穹,蓝色都是唯一的主导色。对古代先民而言,如何复制出这种浩瀚而深邃的颜色,从来都不只是简单的工艺革新,而是艰难的科技探索。为了获得蓝色,西方人最早从矿物中寻找答案,而东方智慧则求助于草本植物。在1865年化工染料被发明之前,靛青一直是全世界最主要的蓝色来源。为了获得靛青,葡萄牙人、西班牙人扬帆海上,前往东方苦苦找寻;荷兰人、英国人则分别在中国台湾和北美洲扩大木蓝种植,以满足世界日益增长的蓝色印染需求。

靛青,在中文中也被称为靛蓝、蓝靛、青黛等,是从蓼蓝、菘蓝、木蓝、吴蓝、山蓝、马兰等植物(统称为蓝草)中提取的蓝色染料。蓝草原产于中国南部、印度、中美洲等亚热带、热带地区,其叶子在加入石灰等浸泡发酵后能产生靛青。关于靛青染蓝的原理,英国科普巨著《技术史》中这样解释:“靛蓝不溶于水,它得自植物,可以通过自然发酵或细菌分解成为无色可溶的化合物吲哚酚,暴露在空气中的吲哚酚随后氧化为靛蓝。织物先浸泡在发酵的溶液里,然后晾挂在空气中,深蓝色就出现了。”

中国先民获取靛青的历史久远,先秦典籍《礼记》中就有“青出于蓝而胜于蓝”和“刈蓝以染”的记载。相关文献中记载靛青源于印度,显示出其自东而西的旅行轨迹。从18世纪起,欧洲殖民者在北美大规模种植蓝草,催生了牛仔裤的出现,这种蓝色帆布裤在第二次世界大战后流行全世界。在化工染料占统治地位的今天,中国温州民间流传的“蓝夹缬”仍用草本靛青印染。无疑,牛仔裤和蓝夹缬都是靛青旅行世界的见证。

埃及与印度,靛青的陆地旅行

从类别上看,今天“工业上使用的染色物质可以分为颜料、染料和色淀染料三大类”。颜料着色于物体表面,不会过多渗透到表层的下面,主要用于绘画或涂层,一般从矿物中提取或研磨获得。染料是能着色的物质,与颜料不同,染料能够渗透进被染的物质里,主要适用于织物和毛皮的染色。显然,颜料的出现早于染料,而染料的需求要远大于颜料。

在自然界中,蓝色的植物和矿物数量较少,所以相对其他颜色,蓝色的获取难度也更大。有国外学者研究发现,可能是由于相对抽象和不易获得,古希腊语、古罗马语、古希伯来语、古日语、古汉语等古代语言中都没有精准的“蓝色”一词。以古汉语为例,人们用“青、赤、黄、白、黑”五色中的“青”来表示蓝色,如“青天”“青花瓷”等;但“青”又不仅仅表示蓝色,如“青丝”的“青”是黑色,“青草”的“青”是绿色。历史资料显示,古埃及人最早制作出了蓝色的颜料。

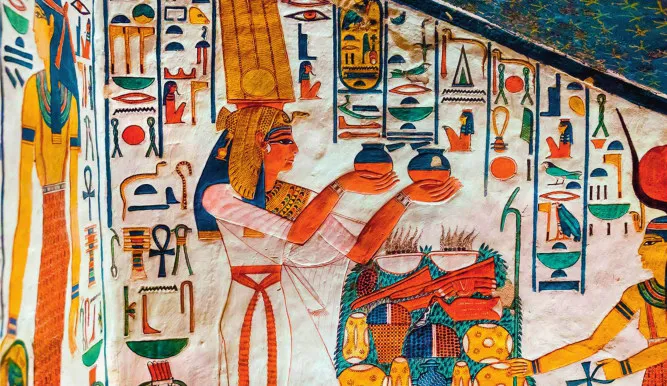

蓝色在古埃及人的词汇中出现得很早,因为蓝色不仅是他们头顶天空和身旁尼罗河的颜色,更代表着宇宙、创造和生生不息。公元前3000年,古埃及人通过对来自阿富汗青金石的加工得到了天蓝色颜料,并将其用于壁画绘制和多种器物的制作。公元前2600年,“埃及蓝”传播到周边的美索不达米亚地区和古罗马帝国。遗憾的是,当时的人们没有留下“埃及蓝”的制作配方。到公元前1世纪,古罗马作家维特鲁威只能推测说,这种颜料的成分是沙子、铜和泡碱等。直到2015年,美国科学家保罗·布拉克才测算出“埃及蓝”的完整分子式。

由于“埃及蓝”难以用作布匹染色,所以来自东方的靛青成为古埃及、古罗马国家奢华船帆和贵族衣服的蓝色来源。从词源上看,靛青的英语单词为indigo,意思是“从某些植物中提取用作染料的蓝色粉末”。这一英语词汇与西班牙语indico、葡萄牙语endego及荷兰语indigo同源,均来自拉丁语indicum,而拉丁语indicum则源自古希腊语indikon,意为“来自印度的蓝色染料”。关于古印度人使用靛青的历史,婆罗门教经典《摩奴法典》中有这样的记载:“但如婆罗门或刹帝利无以为生,而不得不放弃完满遵守自己义务以取得生活之资时,要避免应该避免的商品……任何森林的兽类、野兽、禽鸟、酒类、蓝靛、漆,以及任何一种非裂蹄兽类。”

通过对西亚、中东古代民族语言的对比研究,美国汉学家劳费尔在《中国伊朗编》中也认为古代西方的靛青起源于印度。从地理位置上看,靛青从印度向北很容易到达波斯地区。10世纪时,相关文献中便已记录了从印度传到波斯地区的木蓝。当时的波斯人认为这种植物的叶子有益于头发,也用它来染发。关于靛青旅行到波斯的时间,劳费尔表示:“也许我们可以臆测靛青最初于霍司鲁一世在位的时候(公元531—579年)传到萨珊王朝的波斯。”实际上,indigo既指染料,也指蓝草,据文献记载,6世纪从印度传入波斯的应该是蓝草及相关种植技术,作为染料的靛青则更早就已经旅行到西方。

蓝草是热带、亚热带植物,欧洲大部分地区海拔高、气温低,所以无法直接种植,只能长期从东方进口靛青染料。《技术史》在追溯靛青的早期旅行时指出,印度人把靛蓝属植物放在水里发酵,接着又与空气发生作用,从溶液中沉淀出不可溶的靛蓝用于出口。而古罗马人似乎不懂得如何使靛蓝变成溶液,仅仅把它作为一种颜料来使用。至迟在15世纪中期,中世纪的欧洲染匠已经会用蜂蜜和石灰把靛蓝还原成靛白,并用这种溶液来染布。

旧世界与新大陆,靛青的海上旅行

大航海时期,葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国等国的殖民者纷至沓来,在南亚、东亚和美洲的大地上寻找东方的珍奇,其中就包括靛青。为此,英国、荷兰先后建立东印度公司,以股份制的模式推动靛青贸易;法国人对马提尼克岛和瓜德罗普岛进行殖民统治,英国人则将牙买加、巴巴多斯和巴哈马群岛收入囊中,他们在这些热带岛屿上收集靛青后运回欧洲。

16 世纪初,西班牙人到达美洲。在发现当地人使用靛青后,他们很快便促成了靛青从今天的危地马拉到欧洲的出口。西班牙人凭借该举措取代了葡萄牙人,获得世界靛青贸易的控制权。同时期,航行到东亚的荷兰人也正为如何获得靛青而感到焦虑。在1640年1月8日的贸易日志中,他们写道:“上帝保佑中国黄金输出将重新恢复,范·登·勃尔格先生心里清楚,如果黄金数量不足,需以白银代替,不然会像我们所说的那样使公司事务特别是为荷兰购买靛蓝和钻石受到严重影响。”在侵占中国台湾后,荷兰人还设法在当地种植蓝草。《荷兰人在福尔摩沙》(“福尔摩沙”在荷兰语中意为“美丽的岛”,是荷兰殖民者对中国台湾岛的称呼)一书中记载:“我们计划于(1643年)4月底派旁塔挪斯(Pontanus)前去福尔摩沙,查看那里种植靛蓝的情况,我们几乎可以断定那里靛蓝的种植定会比暹罗成功。”

鉴于从欧洲、亚洲转运靛青价格过高,从17世纪开始,北美洲多地开始从亚洲、中美洲等地引种蓝草。如英国人在詹姆斯敦(今弗吉尼亚州东南部)、荷兰人在新阿姆斯特丹(今纽约)、法国人在路易斯安那州等地建立了蓝草种植园。由于缺乏经验和行业恶性竞争,18世纪最初30年,北美洲的靛青收成并不理想。后来,在一位名叫伊丽莎·卢卡斯的女性的努力下,靛青的产量和质量才有了明显提高。伊丽莎来自英属印度洋安提瓜岛,其父是英国驻安提瓜岛的副总督。为了支持女儿在新大陆创业,伊丽莎的父亲从印度洋小岛向北美洲寄送了大量植物和蔬菜种子,同时送往北美洲的还有一批经验丰富的蓝草种植黑人奴隶。

一开始,伊丽莎并没有弄清楚如何种植和加工蓝草,但她的黑人奴隶却早已得心应手。很快,她在南卡罗来纳州三个种植园的靛青产业大获成功,并迅速引起周边地区的效仿,北美洲多个殖民地出现蓝草种植热潮。为了解决劳动力短缺的问题,南卡罗来纳州、佐治亚州等还修改了当地的法律,将黑人奴隶使用合法化。于是一批接一批的黑人从非洲经巴巴多斯被转运到南卡罗来纳州的查尔斯顿,从事艰辛的蓝草种植工作。尽管1751年佐治亚州废除了奴隶制,但到美国独立战争开始时,该州从事蓝草种植工作的黑人奴隶仍有18000 人。

美国作家凯瑟琳·麦金利在《靛青:寻找诱惑世界的颜色》一书中指出,靛青对于美国的诞生意义重大,第一面美国国旗就是用靛青染制的。在美国建立之初,由于美元购买力太弱且靛青利润超过了棉花和糖,靛青一度代替美元用于国内外交易。1873年5月20日,裁缝雅各布·戴维斯和商人李维·施特劳斯一同为他们设计的铆钉加固的蓝色帆布裤子申请了专利,这就是后来风靡全球的牛仔裤。

美国独立战争的爆发,严重影响了英国人的染料利益。为了弥补损失,英国加大了在印度的靛青购买和蓝草种植。印度华裔中国学家谭中指出,靛青在印度出口英国货物中的比重一度超过四成。由于英国人的严酷盘剥,1859年,印度的孟加拉地区爆发了由比斯瓦斯兄弟领导的靛青大起义。

青青子衿与蓝夹缬,靛青的中国旅行

2012年6月,一位日本印染师到北京与中国织染绣艺学者张琴会面。张琴曾长期关注中国尤其是中国南方的传统印染工艺,并收集了不少来自家乡浙江省温州市的蓝布印染图案。在会面中,日本印染师对张琴收集的民间蓝色布衣大为赞赏,指出这是奈良正仓院收集的隋唐中国夹缬类印染“梦幻般的活遗存”。随后,多位中日学者密切合作,共同关注和研究这种古老的夹缬技艺。2014年和2015年,中日两国分别举行了“中日夹缬联合展—中国蓝夹缬、日本蓝板缔·红板缔”。至此,蓝夹缬终于从浙南的绿水青山中脱颖而出,光彩夺目地登上了国际舞台。

夹缬,曾是中国古老的丝帛彩色印染工艺,兴于汉,盛于唐。元明两代棉布普及后,彩色夹缬逐步演变为单蓝色印染。20世纪初,西方化学染料流行世界,夹缬工艺在中国大部分地区逐渐式微并消失。蓝色夹缬在温州的倔强留存,与温州乡野长期种植蓝草关系密切。温州种植的蓝草主要为菘蓝,它有一个更为人们所熟悉的名字—板蓝根。菘蓝根茎不高,叶脉宽大,根须白而长。每到11月,人们先将采集来的菘蓝叶子浸泡在地缸中,而后加入海石灰、菜籽油等不断搅拌,经过十多道工艺后,最终制成靛青。

人工种植菘蓝何时从何地来到温州的呢?答案与明末清初从福建迁徙到温州的移民有关。温州《泰顺县志》中记载:“闽连城,武平县黄子招等避耿精忠起兵反清,于康熙年间迁居今南院乡坑边、筱村乡北坑,初徙时以种靛为生。”清光绪版《泰顺分疆录》中有“自康雍以后,多汀州人入山种靛”的记载。古汀州,即今天的福建省龙岩市长汀县。这里地处赣闽粤三省交界,是魏晋南北朝时期客家人自北方南迁的主要聚集地。南宋开庆元年(1259年),当地志书中已将“靛”列为“土产”,可知汀州种青制靛的历史颇为悠久。

种青制靛是汀州的重要产业之一。宁德师范学院刘雄教授研究发现,由于“人稠地狭,善于种青制靛”,明清时期的汀州人纷纷迁往闽东、闽北或浙南、赣北、台湾等地种植蓝草。一时间,江南不少地区以种植蓝草为业者,大抵皆汀人也。

那么汀州人种青制靛的习俗又是从何而来的呢?从汀州客家文化发祥地的地位看,这一习俗很有可能是从中国北方旅行而来。从历史记载看,先秦时期我国就已经使用靛青印染衣服了,《诗经·郑风》中便有“青青子衿,悠悠我心”的歌咏。美国汉学家薛爱华认为,唐代中国的蓝色提取自土产的“靛青”,但唐代化妆品工匠使用的“黛青”则来自波斯,“这种深蓝色的染料最初起源于印度,但是很早起就在埃及得到了应用,后来又在伊朗诸国中使用”。元代之后,棉布逐步成为中国人的主要衣料,与丝绸不同,棉布吸水性好,人们对染料的需求越来越多。蓝草种植的扩大正好满足了人们印染的需要,所以明清之际“青衣蓝衫”成为中国百姓的象征。

20世纪初,德国杜邦公司的化工染料席卷全球,对中国靛青产业造成巨大冲击,导致靛青在中国和世界的旅行逐渐停止。1906年,《山东官报》中这样写道:“泰安土产向以靛为大宗,自水靛大兴而后,泰靛销路遂致壅滞。向之业此者因皆改种他项土产。上年民田种靛者尚有十之一二,至本年则种此者几希矣。”到了1913年,德国洋靛更是渗入东北三省,当年《中华实业丛报》中报道:“德商谦信洋行运售该国制造之靛油于东三省,销路颇畅,缘该靛油价廉而色鲜,华染商均喜用之。而中国所产之靛,因此大受影响,且德国靛油并非天然物产,系用该国各机器厂所抛弃之煤灰,用格致法加以药料制成者,竟能获最厚之利,我华之天然物产反不能设庄改良,与之争竞,殊堪惋惜。”

“茫然不悟身何处,水色天光共蔚蓝。”对于人类而言,天空、湖泊、大海的蓝时时刻刻都牵动着我们的心灵。当人们从片片碧草中提取出蓝色时,这靛青的旅行就承载了不同地区的人们美化自我和致敬天地的希望。

【责任编辑】王 凯