基于主动发现的分数除以整数学习路径实证研究

[摘 要]分数除以整数主要解决的是如何将分数进行等分的问题,其核心算法在于“除以一个非零整数,等同于乘以该整数的倒数”。学生对分数除以整数的理解程度,可以划分为程序理解、直观理解、抽象理解和形式理解四个不同的层次。为了深化学生对分数除以整数概念的理解,并探索其背后的算理,可以引导学生通过探索、猜想、设计并实施研究方案,以及验证和总结。

[关键词]分数除以整数;分数单位;平均分

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)32-0038-04

一、引言

(一)理论背景

《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出,对小学阶段“数与运算”主题,在理解整数、小数、分数意义的同时,理解整数、小数、分数基于计数单位表达的一致性。“分数除以整数”的教学,不仅涉及分数除法与分数乘法的关联性,还涉及分数除法与整数除法、小数除法在计数单位表述上的一致性。那么,如何设计学习活动,以引导学生主动发现并感受分数除法与分数乘法的关联性,以及分数除法与整数除法的一致性,成了一个关键问题。

(二)现实问题

北师大版五年级教材通过“把一张纸的[4/7]平均分成2份”和“把一张纸的[4/7]平均分成3份”两个例子,引入分数除以整数的算法。学生在折纸、涂色、计算等活动中,通过比较不同的算法,发现将分数除以一个整数转化为分数乘这个整数的倒数这一方法是正确的。学生在比较过程中也意识到使用画图、涂色等方法不够便捷,因此倾向于将分数除法转化为乘法,这是一种较为被动的理解算理和算法的方式。

在实际教学过程中,教师可以引导学生由被动归纳转为主动发现与验证,让学生亲身经历观察、猜想、设计方案、实施方案、归纳和验证的完整探究过程,从而深入理解分数除以整数的算理,总结算法。

二、研究设计

(一)研究对象

本次研究的对象是深圳市某小学五年级的3个班(甲班、乙班和丙班)的学生,均由W老师执教。从前测结果来看,3个班的学生水平相当。研究的自变量是教学方案,其他可能影响研究结果的变量,如教学环境、学生背景等,都尽量控制在相似的水平,以确保研究的准确性。

(二)研究步骤

本此次研究中,每个班级将采用教学方案1或教学方案2两种不同的设计方案,操作流程如图1所示。

(三)调研及数据处理

1.理论支撑

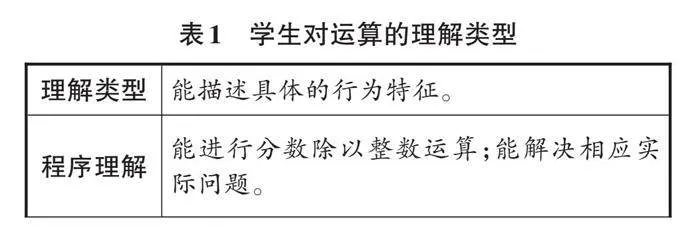

根据有关理论研究成果,可以将学生对运算算理的理解分为程序理解、直观理解、抽象理解和形式理解四个类型(见表1)。

2.后测问题

包括问题1、问题2、问题3三个问题(略)。

3.判断标准

教师根据学生的行为表现分别计分:能够选择任意一种理解类型解决问题,那么该类型记1分,否则0分;最后分别计算各类型的平均分。

三、研究结果分析

(一)教学方案1

1.设计思路

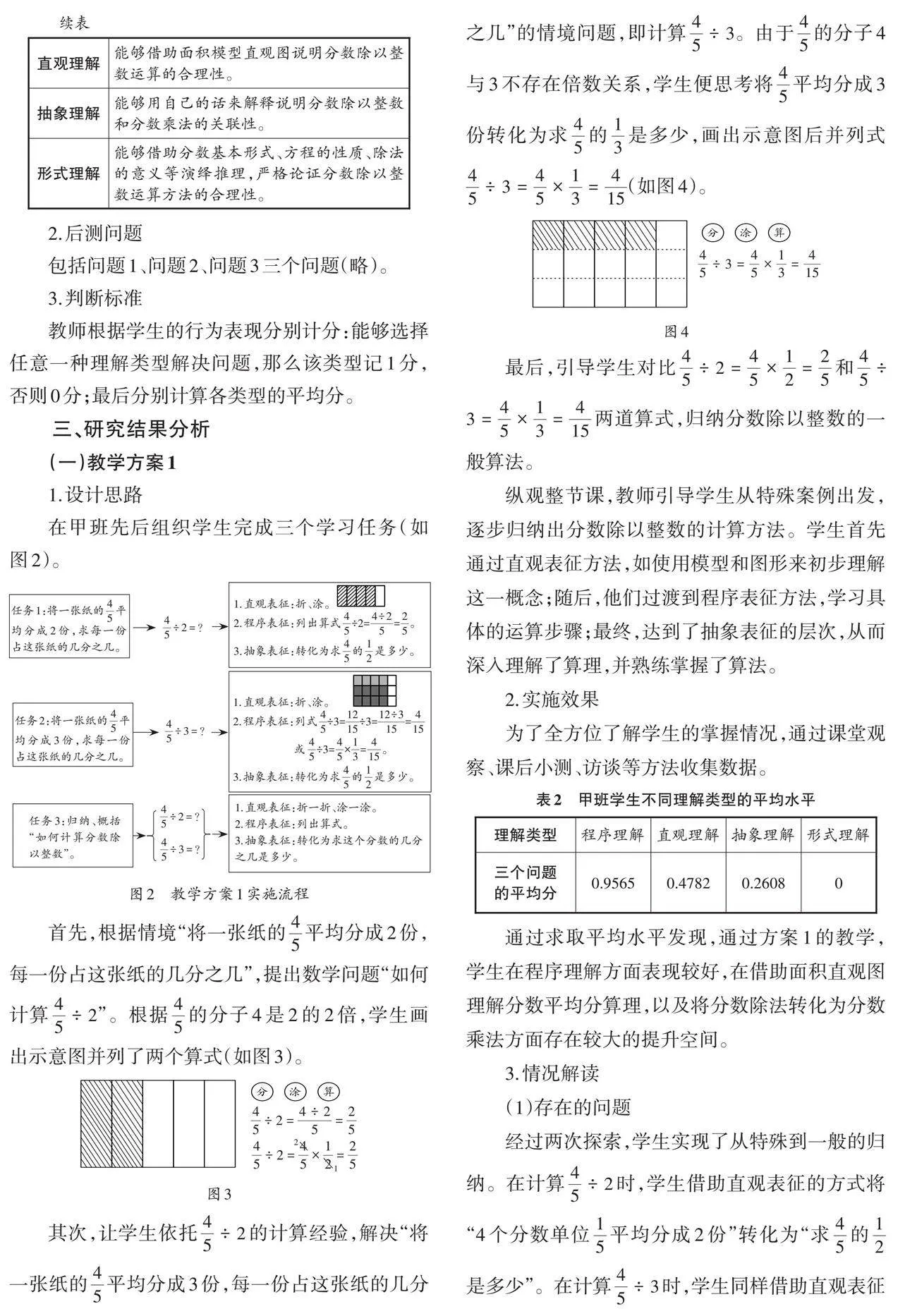

在甲班先后组织学生完成三个学习任务(如图2)。

首先,根据情境“将一张纸的[45]平均分成2份,每一份占这张纸的几分之几”,提出数学问题“如何计算[45÷2]”。根据[45]的分子4是2的2倍,学生画出示意图并列了两个算式(如图3)。

其次,让学生依托[45÷2]的计算经验,解决“将一张纸的[45]平均分成3份,每一份占这张纸的几分之几”的情境问题,即计算[45÷3]。由于[45]的分子4与3不存在倍数关系,学生便思考将[45]平均分成3份转化为求[45]的[13]是多少,画出示意图后并列式[45÷3=45×13=415](如图4)。

最后,引导学生对比[45÷2=45×12=25]和[45÷3=45×13=415]两道算式,归纳分数除以整数的一般算法。

纵观整节课,教师引导学生从特殊案例出发,逐步归纳出分数除以整数的计算方法。学生首先通过直观表征方法,如使用模型和图形来初步理解这一概念;随后,他们过渡到程序表征方法,学习具体的运算步骤;最终,达到了抽象表征的层次,从而深入理解了算理,并熟练掌握了算法。

2.实施效果

为了全方位了解学生的掌握情况,通过课堂观察、课后小测、访谈等方法收集数据。

通过求取平均水平发现,通过方案1的教学,学生在程序理解方面表现较好,在借助面积直观图理解分数平均分算理,以及将分数除法转化为分数乘法方面存在较大的提升空间。

3.情况解读

(1)存在的问题

经过两次探索,学生实现了从特殊到一般的归纳。在计算[45÷2]时,学生借助直观表征的方式将“4个分数单位[15]平均分成2份”转化为“求[45]的[12]是多少”。在计算[45÷3]时,学生同样借助直观表征的方式将其转化为求[45]的[13]是多少。最后,对比不同方法,学生更倾向于使用“将分数除以整数的问题转化为求该分数的几分之一是多少”的方法,这一过程体现了从特殊案例归纳出一般计算方法的学习路径。然而,在这一过程中存在两个主要问题:首先,并非所有学生都能成功地抽象出一般规律,一些学生仍然缺乏归纳的意识和能力;其次,单纯的归纳过程并没有完全消除学生对“归纳得出的结论是否正确”的疑虑。从某种意义上说,归纳本质上是一种基于观察的猜测,而不是经过严格验证的结论。

(2)针对性建议

为了解决上述问题,建议保留方案1中的第一个情境问题,在解决[45÷2]后,增加观察和猜想的环节,鼓励学生对分数除以整数的方法进行积极的猜想。为了验证这些猜想,教师可以引导学生设计验证方案,通过改变分数的大小或份数的多少,收集更多的例子来进行验证。

(二)教学方案2

1.设计思路

根据方案1的实践经验,在乙班和丙班分别实施方案2(如图5),让学生经历观察、猜想、设计方案、实践操作、验证和归纳概括的过程。

在初步探索的基础上,学生猜想:分数除以整数与整数除法类似,直接将计数单位平均分即可,或者将分数除以整数转化为分数乘法运算。为验证猜想是否合理,设计了两个不同的学习任务,引导学生通过实践操作进行验证。

首先,鉴于学生通过初步探索已经知道[45÷2=4÷25=25],引导学生对比[45÷2=4÷25=25]和整数除法4÷2=2,发现分数除法和整数除法的联系,即分数除法可以看作将计数单位的个数平均分,只要将分子平均分;借助图形的直观表征,发现可以将“[45]平均分成2份”转化为求“[45]的[12]是多少”,得到计算方法[45÷2=45×12=25]。

其次,鼓励学生根据解决[45÷2]的过程提出猜想。学生猜想“分数除以整数和整数除以整数有紧密联系;分数除以整数可以转化为求分数乘法问题,也就是乘这个数的倒数”,并自己设计验证方案:将一张纸的[15]平均分成3份或将一张纸的[45]平均分成3份(如图6)。

在求解[15÷3]时,有的学生结合图形发现[15÷3=1×35×3÷3=3÷315=115],还有的学生想到将[15÷3]转化为求[15]的[13]是多少,列式[15÷3=15×13=115](如图7)。

在求解[45÷3]时,有的学生借助图形得到[45÷3=4×35×3÷3=12÷315=415],也有的学生想到将[45÷3]转化为求[45]的[13]是多少,列式[45÷3=45×13=415](如图8)。

最后,引导学生验证“分数除法和整数除法的本质相同”和“分数除以整数可以转化为分数乘法的问题”的猜想。通过验证,学生认识到分数的平均分配与整数的平均分配在本质上是一致的,都是将计数单位进行等分,当计数单位不足以平均分配时,就需要将其细分为更小的单位。此外,学生还发现,将一个分数平均分成若干份,实际上就是求解这个分数相当于其整体的几分之一。

2.实施效果

通过课堂观察、课后小测、访谈等方式收集数据,把握乙班和丙班学生的掌握水平(见表3、表4)。

可以发现,采用方案2教学的班级,学生的程序理解水平与采用方案1的班级相比,并没有显著提升。然而,在直观理解和抽象理解这两个层面上,乙班和丙班的学生却有显著的进步——部分学生能够运用分数的基本性质来进行形式推理,这表明他们能够理解并说明计算过程的合理性。

3.对比解读

在方案1的教学中,学生经历了完整的探索与归纳过程,成功找到了分数除以整数的算法。面对类似的情境性问题时,他们能够借助直观理解来解决问题,并且愿意采用程序理解列式计算。部分学生还能够通过抽象理解来阐述计算的原理。

采用方案2进行教学时,学生对分数除以整数的问题有了更加全面的认识。为了验证分数除以整数与整数除法是否具有相似的特征,学生从分数单位的平均分配角度出发,观察、操作和验证,或是从分数除以整数与分数乘法之间的关联性角度进行观察。学生带着探究目的,验证猜想的合理性,并积极参与到方案的制订与实施中。

对比两种方案的实施效果后发现,在通过程序理解列式计算解决实际问题的表现性方面,两种方案的平均水平相差不大。然而,实施方案2时,学生的直观理解和抽象理解水平明显优于实施方案1的水平,说明学生能够通过几何直观和抽象理解把握分数除法与分数乘法之间的关系。

四、研究结论与反思

(一)结论

通过让学生经历[45÷2]的解决过程积累活动经验,鼓励学生自主发现分数除以整数的计算方法,学生形成两种不同的猜想:一种是将分数除以整数与整数除法联系起来,另一种是将分数除法与分数乘法联系起来。这样的教学设计允许不同学生从各自的角度出发:习惯直观思维的学生可以通过直观理解来感受分数除法与整数除法、分数乘法之间的联系;抽象思维能力较强的学生则可以借助几何直观,将分数的平均分转化为求解该分数的几分之一是多少。相较于从特殊到一般的归纳方法,这种教学方式更能促进学生的多维度理解,使学生更深刻地掌握分数除以整数的计算原理。

(二)研究反思

为了验证“发现—猜想—设计方案—实施方案—归纳—验证”这一课堂学习路径的可行性,本研究选取了3个水平相当的班级进行对比分析。通过对比乙班和甲班之间的水平差异,验证了方案2的可行性;同时,通过对比乙班和丙班的平均水平,分析了两个班级之间的差异性,进一步检验了方案2的可行性。

(责编 吴美玲)