彭德怀指挥下的华北反“扫荡”

抗日战争时期,彭德怀任八路军副总指挥(八路军改称第十八集团军后为第十八集团军副总司令)。抗日战争战略相持阶段到来后,侵华日军为建立稳固的后方基地,以各种手段对抗日根据地实行残酷“扫荡”。1939年—1943年是华北抗日根据地最艰苦的时期,彭德怀坐镇华北,领导八路军和人民群众坚持抗战,先后以各种形式进行反“扫荡”斗争,为争取抗战胜利作出了巨大贡献。

以主力部队开赴敌后反“扫荡”

日军占领广州、武汉后,根据其大本营确定的以保守占领区为主的方针,把打击的重点指向八路军,相继从华中、华南正面战场及国内抽调7个师团又5个独立混成旅团加强华北方面军。至1939年4月,华北日军总兵力达到15个师团、9个独立混成旅团和1个骑兵旅团。6月,日军虽从华北调出5个师团,但仍保留10个师团、11个独立混成旅团的兵力。

日本华北方面军为了确保占领区的“安定”,特别是确保河北省、山西省、山东省、察哈尔省(辖今河北省西北部及内蒙古自治区锡林郭勒盟)、绥远省(辖今内蒙古自治区乌兰察布市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、呼和浩特市、包头市等)等占领区的“治安”,制定了《1939年度治安肃正计划》。日军的企图是:首先集中兵力摧毁抗日根据地,尔后分散兵力占领要地建立据点,再依托这些据点对八路军反复进行“机敏神速的讨伐”,使八路军“得不到喘息时间和安身处所”,逐步削弱并最后消灭八路军,从而达到由“点线”扩大为“面”的占领,确保占领区的“安定”。

八路军总部和中共中央北方局深知华北战略地位的重要,此前曾发出八路军“与华北共存亡”号召。日军提出“治安肃正计划”后,八路军总部根据中共中央“巩固华北”的指示,立即要求所属部队深入发动与组织群众,壮大抗日武装力量,巩固与扩大抗日民族统一战线,建立与健全抗日民主政权;实行减租减息,以调动农民的抗日积极性;注意征集资材,以支持长期战争;加强宣传教育,以坚定军民的抗战胜利信心。同时,针对日军首先“扫荡”平原地区,尔后“扫荡”山区的企图,要坚持平原以巩固山区,巩固山区以支持平原,坚持以游击战争为主,削弱与疲惫日军,相机集结主力实行反击,以粉碎日军“扫荡”的作战指导原则。1938年11月3日,第十八集团军总司令朱德、副总司令彭德怀针对华北的危急形势,明确提出当前必须“坚决保卫冀南、冀中区”。

1938年11月12日至12月9日,日军第一一○师团、第二十七师团各一部共6000余人,对冀中抗日根据地进行第一次围攻。12月21日至1939年1月24日,日军又以千余人的兵力,对冀中抗日根据地进行第二次围攻,并占领了安国县(今安国市)、博野县、蠡县以及容城县、雄县等县城。此时,中国共产党所领导的冀中抗日武装虽有10万人,并成立冀中军区和八路军第三纵队,但部队成员较新,组织领导系统还不够健全,缺少骨干,根据地的党政建设也亟待加强。1938年12月2日,朱德、彭德怀根据中共中央军委指示,命令第一二○师主力挺进冀中,执行巩固冀中、帮助第三纵队和发展部队的任务。师长贺龙、政治委员关向应率师直属队、教导团、第七一六团、独立第一支队等部,立即由晋西北岚县出发。1939年1月下旬,该师主力到达河北省河间县(今河间市),与冀中区党政军领导机关会合。2月上旬,该师第七一五团也抵达冀中。中旬,成立以贺龙为书记的军政委员会,建立以贺龙、吕正操为正副总指挥的指挥部,从而统一了冀中地区党政军的领导。至7月,第一二○师在冀中共作战160余次,歼日、伪军4900余人,部队由挺进冀中时的6000余人发展到2.1万余人。

1938年11月,日军独立混成第三旅团、第一一四师团各一部共3700余人,对冀南抗日根据地进行“扫荡”,先后占领根据地边缘的宁晋县、永年县(今邯郸市永年区)、故城县、恩县(今分属平原县、夏津县、武城县)、高唐县等重要城镇和鲁西北的聊城县(今属聊城市)等地。此时,国民党军鹿钟麟部也积极制造磨擦,包围八路军驻守的枣强县。因此,八路军总部命令第一二九师主力挺进冀南,协同冀南军区部队巩固抗日根据地。12月下旬,根据朱德、彭德怀的部署,八路军第一二九师师长刘伯承、政治委员邓小平率第三八六旅主力和先遣支队一部进入冀南地区。该师协助冀南地方党政机关继续执行减租减息和合理负担政策,改造乡村政权,加强群众的教育与组织工作。同时,分别派遣部队积极向日军出击,并动员群众拆城挖沟,改造地形,准备反“扫荡”作战。1939年1月,日军从平汉铁路、津浦铁路沿线调集第十师团、第一一○师团、第一一四师团各一部共3万余人,分多路对冀南抗日根据地进行大规模“扫荡”。第一二九师主力根据日军在平原地区行动迅速,且便于集中兵力的特点,把部队分成若干部分,分区活动,寻机歼灭日军。同时,以小部队广泛开展游击战,疲惫、消耗日军。至3月,第一二九师主力在冀南地区作战100余次,歼日、伪军3000余人。

武汉会战后,日军增兵山东,占据城市和交通要道,并开始向乡村伸展。中共中央军委决定成立山东纵队,对山东各地抗日武装实行统一领导。1938年12月下旬,朱德、彭德怀命令八路军第一一五师,以第三四三旅第六八五团由晋西进入山东省微山湖以西(以下简称湖西)地区,与当地党组织领导的抗日武装合编为苏鲁豫支队,加强山东敌后游击战争的力量。1939年3月2日,第一一五师代师长陈光、政治委员罗荣桓率师部及第三四三旅(欠第六八五团),到达鲁西地区。3月4日,为迅速打开运河以西地区的抗战局面,该师第六八六团对郓城县樊坝伪军据点发起攻击,将守军1个团800余人全歼,并击退郓城日军100余人的增援。首战告捷,鼓舞了当地群众抗战热情。5月,该师取得陆房战斗胜利。8月,取得梁山战斗胜利。9月初,该师进入鲁南腹地抱犊崮山区,创建鲁南抗日根据地,逐渐实现向南打通与华中的联系,向西打通与湖西区的联系,向北打通与鲁中区的联系,向东发展滨海地区的目的。

以广泛开展游击战争反“扫荡”

第二次世界大战在欧洲展开后,日本帝国主义急欲迫使中国屈服,迅速结束对中国的战争,以便准备力量,伺机南进或北进。根据派遣军总部关于巩固华北占领区的意图,日本华北方面军具体分析华北的形势,认为在华北占领区内的国民党军,由于日军的“讨伐”及其后方补给的缺乏,势力不断缩小。八路军则巧妙地乘隙渗透其势力,或以武力迅速扩大地盘,无论在质量上、数量上均已成为抗日游击战争的主力。因此,“占领区内‘治安肃正’的主要对象,自然是中共势力。方面军对中共的活动予以深切的注意”。“如不及早采取对策,华北将成为中共天下。”据此,日本华北方面军制定了《1940年度肃正建设基本方针》。该《方针》提出:要在去年的基础上,尽快把华北建成特别巩固的地区,用以示范和指导其他占领区。“应以‘治安第一’为各项施策的基础,将各项工作有机地统一于剿灭共军的前提之下,继续实行高度分散部署兵力,积极进行讨伐”。另外,凡对生产发展有用的资源,应促进其开发及取得。

e3f68ada4f78fbd8eef09a57b0744cc6

e3f68ada4f78fbd8eef09a57b0744cc61940年初,彭德怀从反“扫荡”与反磨擦任务的长期性出发,多次向中共中央军委提出,以八路军主力部队为骨干,深入发动群众,实行广泛游击战争。为此,主力部队部署应作调整,以适应开展游击战争的需要。1月8日,彭德怀向中共中央军委建议:“贺龙、关向应仍回晋西北全力打击阎锡山,掌握同蒲路西及绥远政权;决死一、二纵队东移太岳;陈士榘支队调豫东与杨得志支队发展冀鲁豫边区”。1月19日,朱德和彭德怀电令第一二九师师长刘伯承、政治委员邓小平:“着陈赓率七七一、七七三两个团即移驻太岳,与决死一纵队会合,统一指挥太岳之八路军与决死队;由黄克诚统一指挥太北各部。”1月27日,朱德和彭德怀指出:“山东独立坚持对敌斗争,缺点是没有创造坚持抗战的整块根据地。提议彭明治、吴法宪支队北调,掌握鲁南之蒙、沂等十一个县及胶东半岛八县。”2月26日,朱德和彭德怀指示第一一五师代师长陈光、政治委员罗荣桓:“应长期坚持游击战争,以营为单位注意培养地方性的小游击队,基本是游击战而不是运动战”。

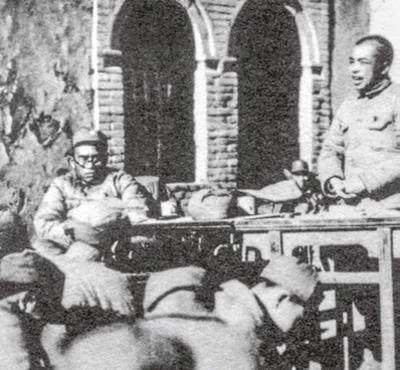

1940年4月,中共中央北方局和八路军总部根据中共中央指示精神和华北敌后战场的形势,在山西省黎城县召开了高级干部会议。北方局书记杨尚昆在政治报告中提出加强党的建设、军队建设、政权建设等三大任务。会议还强调,在执行三大任务的同时,必须做好反“扫荡”的准备。根据这次会议精神,八路军加强反“扫荡”作战和广泛开展交通破击战,以打破日军分割和“囚笼”封锁,巩固华北各抗日根据地。4月中旬,八路军总指挥朱德赴洛阳,与第一战区司令长官卫立煌会谈后回延安。此后,八路军总部命令、指示的署名虽然仍是朱德和彭德怀,但八路军前方总部工作由彭德怀全面负责。

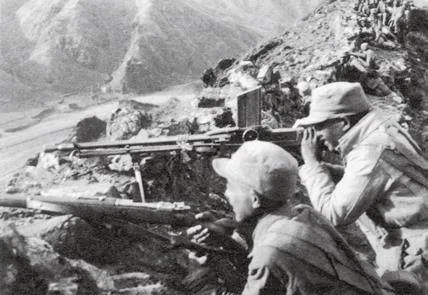

1940年春,日本华北方面军开始执行《1940年度肃正建设基本方针》,对晋察冀抗日根据地进行春季、夏季“扫荡”。3月,日军第一一○师团等部从河北省高阳县、蠡县、安平县、河间县、武强县等地出动6000余人兵力,分别“扫荡”滹沱河以北、潴龙河以东、滏阳河以西地区,企图寻歼冀中军区主力。八路军以营或连为单位分散活动,相机歼灭日军。在日军进攻时,以游击战广泛袭击日军,使日军的两次“扫荡”连连扑空。在日军疲惫或撤退时,则适当集中兵力,打击日军之一路。4月,日军从津浦铁路、平汉铁路沿线调集第二十七师团、第一一○师团、独立混成第十五旅团各一部及伪军共3万余人,分路对大清河以北,唐河、潴龙河、子牙河流域,沧石(沧县—石家庄)公路沿线进行全面“扫荡”。八路军主力部队与县区武装相互配合,以伏击、袭击等方式不断打击日军。5月,冀中进入麦熟季节。为保卫麦收,八路军同县区武装密切配合,破坏日军交通、封锁日军据点、袭击抢粮之日军。麦收过后,青纱帐起,阴雨连绵。冀中军区抓住有利时机,利用青纱帐作掩护,主动向日军出击。对日军扩建和新建的据点,趁立足未稳之际,以小部队予以袭击、摧毁。同时,广泛发动群众大力破坏日军的交通线,切断日军据点与据点之间的联系。经过连续不断的伏击、袭击,终于打破日军从由“点、线”扩大到“面”的占领企图。至8月10日,冀中军区部队共作战140余次,毙、伤日、伪军2500余人,俘伪军500余人,攻克据点15处,破坏公路300多公里,有力地配合了主力部队作战。

1940年2月上旬,八路军第一二○师主力由晋察冀边区返回晋西北抗日根据地。根据中共中央和八路军总部关于把晋西北建设成为连结陕甘宁边区与华北的“战略枢纽”的指示,第一二○师所属部队积极开展晋中平原与同蒲铁路北段的游击战争,以巩固晋西北抗日根据地。至5月,日军在晋西北根据地周围部署了独立混成第三旅团、第九旅团、第十六旅团和第二十六师团一部,共2.5万余人。从5月下旬开始,日军修筑公路,增设据点,运输物资,派出特工人员潜入抗日根据地侦察。第一二○师针对日军的动向,对部队进行战斗动员,补充作战物资,勘察地形和道路,制定了作战预案。同时,协助群众进行空室清野,决心以军民结合的游击战粉碎日军的“扫荡”。至7月,经过三个阶段反“扫荡”作战,军民作战250余次,歼灭日伪军4500余人,缴枪300余支(挺),收复了兴县、临县、方山县、保德县、河曲县等县城。反“扫荡”作战的胜利,使晋西北抗日根据地拥有东起平绥铁路大同至集宁段、同蒲铁路大同至平遥段,西至黄河,南迄汾离公路,北至大青山的广大地区。

1940年4月,八路军第二纵队由太行山南部地区转移到冀鲁豫边区,成立冀鲁豫军区,黄克诚任军区司令员兼二纵队政治委员,崔田民任军区政治委员,杨得志任第二纵队司令员,下辖3个军分区。同时,成立鲁西军区,萧华任司令员,下辖4个军分区。6月5日,日军第三十五师团、骑兵第四旅团共6000余人,从开封、商丘等地出动,分三路“扫荡”濮阳县。冀鲁豫军区新编第三旅第八团与日军展开激战,歼灭日军400余人,击毁汽车20余辆。日军以为发现八路军主力部队,遂调驻滋阳县(今济宁市兖州区)、泰安县(今属泰安市)、徐州市等地之第三十二师团、第二十一师团、独立混成第一旅团各一部共1.5万余人,分多路向清丰县、濮阳县合击。八路军新编第三旅、新编第二旅第四团、河北民军第一旅等部,采用分散游击战到处打击日军。6月18日,日军因到处扑空,不断遭到袭扰,遂结束“扫荡”。

结合反“蚕食”、反“治安强化运动”反“扫荡”

1941年2月下旬,日本华北方面军根据大本营和派遣军总部的作战计划,下达了《1941年度肃正建设计划》和《“剿共”政策纲要》。该《计划》和《纲要》规定,仍以“剿共”为重点,要求各部更加积极作战,迅速恢复“治安”。在作战方针指导上,强调必须发挥军政会民的总体力量,实行军事、政治、经济、文化的“总力战”,以巩固占领区。为加强华北方面军,日本中国派遣军从华中抽调第十七师团、第三十三师团到华北,从而使华北日军兵力达到11个师团另12个独立混成旅团约30万人。此外,尚有伪军10万余人。由于日军以华北为重点,对抗日根据地进行连续的残酷“扫荡”“蚕食”,推行“治安强化运动”,华北敌后抗战的局势日趋困难。

在华北战场上,国民党军约50万兵力,但继续执行消极抗日、积极反共的方针,不断对抗日根据地进行军事进攻和经济封锁。在“曲线救国”的反动政策下,又有3万余人公开投敌,充当伪军,配合日军向八路军进攻,从而加重了坚持华北敌后抗战的困难。从1940年11月起,国民政府停发八路军的薪饷及弹药、被服等物资。加上连续发生自然灾害,华北敌后抗日根据地物资困难达到极为严重的地步。1941年初,中共中央北方局书记杨尚昆回延安中共中央机关工作,彭德怀代理北方局书记。4月16日,中共中央军委任命彭德怀为华北军委分会副主席,华北军委分会主席朱德仍在延安。在华北抗战最为艰苦的时期,彭德怀全面担负起敌后党政军民抗战的领导重任。

日军为了摧毁或缩小抗日根据地、巩固占领区,将华北地区划分为“治安区”(敌占区)、“准治安区”(游击区)、“未治安区”(抗日根据地),计划在3年内逐步变“准治安区”为“治安区”,变“未治安区”为“准治安区”,最后彻底摧毁抗日根据地。为此,日军大力增修铁路和公路,在铁路和主要公路两侧挖封锁沟,筑封锁墙。特别在平汉铁路北段两侧各10公里地带,构筑长达500公里的封锁沟,以切断北岳、太行山区抗日根据地与冀中、冀南平原抗日根据地的联系,断绝山区根据地的经济来源。与此同时,在平原抗日根据地沿纵横交错的公路大量增设据点,三里一个岗楼,五里一个据点,将抗日根据地分割成若干小块,形成“格子网”状,严加封锁,切断相互联系。然后,在分割封锁的基础上,对抗日根据地进行“边沿蚕食”和“跃进蚕食”。所谓“边沿蚕食”,即在抗日根据地边沿工作的薄弱地区或游击区,事先潜入特务,建立秘密汉奸组织,待时机成熟时,即突然乘虚而入,建立据点和封锁线,成立伪政权,使抗日根据地和游击区变为敌占区。所谓“跃进蚕食”,即以“扫荡”为先导,在抗日根据地内部安设据点,然后依托据点逐渐向外扩张,变抗日根据地为其占领区。

彭德怀注视着日军的动向,认为从反“扫荡”的长远考虑,必须将抗日武装力量建设放在首位,这是重要的物质基础。1941年2月26日,他向八路军各部发出加强军区工作的指示:“华北应成为我生息力量之地域,目前最中心、最严重的任务,是要建立具有独立性的军区工作,以便在任何情况下坚持华北战争,保卫根据地。具体要求:一、基干兵团与军区组织系统分开,建立军区独立的组织机构与系统。二、加倍发展现有之地方武装。三、各区设地方干部学校,抗大分校办地方武装干部队。广泛组织各种群众武装组织。”7月11日,他指示冀中军区:“半月来华北敌沿平汉、津浦北撤兵力在十万以上,有大规模‘扫荡’晋察冀边区,特别是冀中区之极大可能。冀中区须迅速进行反‘扫荡’准备;整备地方武装,地方兵团似应采用大连小团制,使能在任何情况下独立坚持冀中的游击战争;紧缩党政军机关,野战军准备向路西或冀南转移,群众准备空舍清野。路西及平西部队主力、冀南区部队准备策应冀中区之反‘扫荡’作战。”在彭德怀的指导下,华北各抗日根据地军民采取主力军、地方军与民兵、自卫队相结合,军事斗争与政治斗争相结合,公开斗争与隐蔽斗争相结合的方针,开展广泛的分散的群众性反封锁、反“蚕食”斗争。同时,派出小部队接近日军据点,进行武装宣传。经过一年反封锁和反“蚕食”斗争,巩固了华北抗日根据地。

华北日军在加紧对抗日根据地进行“扫荡”和“蚕食”的同时,还推行“治安强化运动”,作为军事、政治、经济、文化相结合的“总力战”的一个组成部分。1941年3月30日至4月3日,日军进行第一次“治安强化运动”,主要是在占领区内整顿和加强伪政权伪组织,扩充伪军,建立与扩大乡村“自卫团”,清查户口,实行保甲制,以破坏抗日地下组织,搜捕抗日人员,加强对占领区内人民的经济掠夺。7月7日至9月8日进行的第二次“治安强化运动”,以“实行剿共、巩固治安”为方针,继续加强与扩充伪军伪组织,扩充与加强乡村“自卫团”,破坏抗日地下组织,并增修公路,挖封锁沟,进行分割封锁,还以县警备队等汉奸武装对抗日根据地进行小规模的军事进攻。11月1日至12月25日进行的第三次“治安强化运动”以“经济战”为主。日军一方面在占领区内实现配给制,强征房、地捐等各种苛捐杂税,加紧对钢、铁、粮、棉等战略物资和其他物资的掠夺。另一方面利用铁路、公路、封锁沟实行彻底的经济封锁,断绝抗日根据地物资的来源,切断山区和平原根据地之间的物资交流。同时,加紧对抗日根据地内物资的掠夺和破坏,实行垄断贸易,控制市场,禁止抗日政府发行的货币(边币)流通,妄图从经济上扼制抗日根据地,摧毁抗日军民的意志。11月1日,彭德怀提出:为粉碎日军的“治安强化运动”,必须继续坚持武装建设、政权建设、党与群众工作建设的三大任务。根据他的指导意见,华北各抗日根据地

军民同日军进行了针锋相对的斗争。一方面,以武装宣传队到敌占区和游击区展开政治宣传,揭露日军实行配给制、进行经济掠夺和经济封锁的阴谋,镇压死心塌地的汉奸;另一方面,以地方武装带领广大群众开展以军事、政治、经济相结合的群众性反封锁斗争。

1941年12月太平洋战争爆发,日本中国派遣军总部根据其大本营的战略企图,决定继续加强对中国的军事、政治压力和经济封锁,企图摧毁中国人民的抗战意志,变中国占领区为进行太平洋战争的后方基地。为了确保华北,特别是确保重要资源地区、交通线的安全和加紧经济封锁,日本华北方面军下达了《1942年度治安肃正建设计划大纲》。该《大纲》规定:继续“以剿共为主”,“实行积极的不间断的作战讨伐”,“首先对冀东、冀中地区,然后对太行山北部地区”进行“扫荡”,以求巩固占领区,使之担负起“大东亚战争兵站基地”的使命。为实现这一战略企图,华北方面军将2个独立混成旅团扩编为2个师团,以替补调往太平洋战场的2个师团,从而使华北兵力仍保持10个师团、1个骑兵集团(辖2个骑兵旅团)、10个独立混成旅团,共25万人的编制。同时,大力加强伪军,使其兵力增至30余万人。从1942年3月30日开始,华北方面军发起第四次“治安强化运动”。日军以“东亚解放”“剿共自卫”为口号,对华北人民进行欺骗宣传。同时,日军在占领区加紧推行保甲制度和配给制度,在抗日根据地边沿修碉堡、公路,增筑封锁沟墙,企图压缩抗日根据地,巩固与扩大占领区。彭德怀根据打破前三次“治安强化运动”的经验,特别是第一二九师组织武装宣传队和小部队深入日军占领区开展斗争的经验,决定广泛地组织武装工作队(武工队),深入日军占领区开展全面对敌斗争,配合根据地军民的反“扫荡”、反“蚕食”斗争,打破日军第四次“治安强化运动”。实践证明,采取武工队的组织形式和斗争形式,适合于开展广泛的群众性游击战争,有利于开展军事、政治、经济、思想文化等全面的对日军斗争,并且能够充分发挥人民战争的威力,对打破日军“蚕食”、封锁和“治安强化运动”具有重要作用。

从1942年7月起,日军分别对晋绥、晋察冀、冀鲁豫、太行、太岳、山东等华北抗日根据地进行万人以上的全面“扫荡”。10月8日,日军开始推行第五次“治安强化运动”。它的企图是:在政治上实行怀柔、欺骗政策,瓦解中国人民的抗日意志;在经济上进行封锁,掠夺战略物资,摧毁抗战的物质基础;在军事上进行连续不断的所谓“治强战”,即全面“扫荡”,消灭八路军主力和领导机关。八路军太行军区、太岳军区采取内线坚持与外线出击相结合,主力军、地方军和民兵相结合,展开广泛的群众性游击战争。11月12日,“扫荡”太行北部之日军只好撤回原据点。11月18日,“扫荡”太岳北部之日军主力也被迫撤离抗日根据地,只留置1个大队及部分伪军据守沁源县城等据点。第一一五师指挥鲁中邻区各部队,向当面之日军广泛出击,钳制日军兵力,有力地支援了沂蒙山区反“扫荡”斗争。11月中旬,日军被迫撤出沂蒙山区。至此,华北抗日军民打破日军第五次“治安强化运动”,巩固了抗日根据地,扭转了被动局面。

结合“敌进我进”反“扫荡”

1943年春,苏联军队在取得斯大林格勒战役胜利后开始战略反击,德军转入战略防御,第二次世界大战发生重大转折。为避免侵略战争的不利形势,日本华北方面军司令官冈村宁次遵从大本营的旨意,要求所属部队“更进一步发挥野战军的本领,除对重庆军加大压力外,同时要与中国战士合作,剿灭华北建设致命之敌中国共产党军”。3月24日,华北方面军下达《1943年度作战警备纲要》,确定将作战重点指向八路军及其根据地,对国民党军则根据需要,进行抑制或给以打击。《纲要》要求各兵团负责各自警备地区的安全,特别要重视确保铁路及主要交通沿线地区、主要城市及主要资源开发的安全,并促使伪军积极配合作战;强调条件许可的情况下,将原来高度分散配置的兵力逐步集中,以便加强机动作战能力;提出创造和革新战法,强调实施奇袭和急袭,以捕捉八路军指挥机关和摧毁抗日根据地设施。为了填补调出之第二十七师团、第三十六师团的防务,华北方面军虽将其所属独立混成第四旅团、第六旅团、第十五旅团扩编成第六十二师团、第六十三师团,但其兵力仍有所减少,战斗力开始下降。华北伪军数量虽因国民党军大批投敌而有所增加,但因形势对其不利,士气更为低落。

1943年初,冀南、冀中、冀东等抗日根据地开始恢复,整个华北敌后抗日根据地均进入了恢复和再发展的新阶段。第一二九师针对百团大战后日军的报复行为,在军事上提出“敌进我进”口号,“注意到向敌后之敌后发展”。彭德怀注意到“敌进我进”这个口号,并把它作为反“扫荡”新阶段的重要方针加以推广。为了使“敌进我进”口号落实到位,彭德怀要求把它同根据地精兵简政、党政军领导一元化建设统一起来,把敌后武工队建设放在首位。1943年1月6日,他指示晋察冀军区:“根据北岳具体情况,旅一级机关不应存在,部队以团为战略单位,属军分区指挥。”2月25日,他建议“一一五师与山东纵队合并为山东军区”。各抗日根据地积极缩减机关、充实部队、组建武工队,一切为反“扫荡”做准备。在当年的反“扫荡”斗争中,武工队成为华北抗日根据地的主要军事组织形式。武工队挺进到日军后方,运用各种方式开展军事、政治斗争,恢复根据地和开辟新区。

晋察冀军区深入贯彻“敌进我进”方针,以地方军的全部、主力军的1/3或1/2,分别深入日军后方,广泛开展群众性的游击战争。晋察冀军区下属的北岳区重新划分部队的活动地区,并由各团、各地区队组织许多支武工队深入日军后方,宣传与动员群众,开展镇压汉奸特务、争取和瓦解伪军伪组织、建立两面政权或隐蔽的根据地等斗争。至1943年底,北岳区共恢复和发展2000多个村庄,成立5个县的抗日民主政权。不仅制止日军的“蚕食”,打破日军在平汉铁路西建立第二道封锁线的计划,而且争取了对日军斗争的主动权。冀中区在系统总结对日军斗争经验的基础上,要求各军分区全面开展分散的群众性的游击战争,将连队改为小连大班制,以适应执行武工队的任务。同时,充分利用纵横交错的地道,同日军展开艰苦卓绝的斗争,极大地发展了地道战、地雷战,创造了“院落伏击战”“化装奇袭”等群众性的新战法。冀东区派出大批武工队、小部队深入被日军侵占的河北省丰润县(今唐山市丰润区)、宁河县(今天津市宁河区)、滦县(今滦州市)、遵化县(今遵化市)、玉田县等地区,开展军事斗争和政治攻势,攻克据点40余处,基本上恢复原有的基本区,并开辟了北宁(北平市—沈阳市)铁路以南和滦河以东的一部分新区。

晋冀鲁豫边区下属各军区积极贯彻“敌进我进”方针,组织近1000支武工队和小部队开展游击战争。1943年,冀南军区逼退和拔除日军据点140多个,恢复和开辟了10个县。冀鲁豫第一军分区恢复和发展1140个村庄,在山东省齐河县、茌平县(今聊城市茌平区)、禹城县(今禹城市)开辟了纵横70多公里的游击根据地。太行军区将平汉铁路西侧的广大地区大部恢复为游击根据地。太岳军区打开山西省高平县(今高平市)、晋城县(今属晋城市)以北,长子县、青城县(今分属浮山县、翼城县)、沁水县、曲沃县、翼城县、沁县等边沿区的斗争局面。同时,各区都开展对日军宣传活动,争取和瓦解了一部分伪军。冀南军区在伪军、伪组织中建立“抗战复仇同盟”“回心社”“忠义社”等秘密组织,在这些组织的配合下拔除据点100多个。

山东军区继续贯彻“敌进我进”方针,以600多名干部组成43个武工队,深入铁路沿线和被日军“蚕食”的地区活动。武工队领导群众进行反抢粮、反苛捐杂税、反特务活动等斗争,并开展政治攻势。武工队还采取点“红黑点”、记“善恶录”等办法,争取伪军,打击死心塌地的汉奸。特别是铁道游击队积极活动于铁路线上,破铁路、炸火车,夺取军用物资,给峄县枣庄(今属枣庄市)、滕县(今滕州市)之日军造成严重威胁。1943年,山东军区共拔除据点342个,开辟村庄7000多个,在伪军、伪组织中建立内线关系1000多个,瓦解伪军7000多人。经过各种斗争,鲁中区、滨海区获得发展,清河区、鲁南区基本上改变了被日军严重分割的局面。

晋绥军区抽调320多名干部加强武工队,将武工队扩大到37支。此外,还派出39个主力连和49个游击中队,配合武工队活动。武工队发动群众,开展“挤”日军的斗争。至1943年7月,第二军分区、第三军分区、第六军分区、第八军分区已基本上将日军挤到汾离(汾阳县—离石县)公路、离岚(离石县—岚县)公路、忻静(忻县—静乐县)公路、五三(五寨县—三岔镇)公路等公路线上。与此同时,雁北地区形势也开始好转。至年底,晋绥军区共拔除日军据点58处,收复村庄1000多个,使晋西北地区的斗争形势好转。

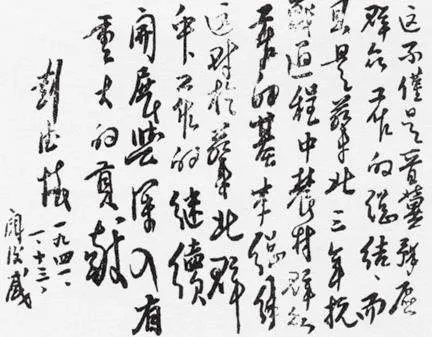

1943年,八路军在中共中央和彭德怀的正确领导下,在华北人民的全力支援下,共作战2.48万多次,歼灭大量日、伪军,攻克据点740多处,粉碎日军的大规模“扫荡”,打破日军的“蚕食”政策,使山区各抗日根据地获得发展,平原抗日根据地得到恢复。八路军逐渐由被动转为主动,斗争形势发生了有利于自己的变化。这就为八路军第二年转入局部反攻创造了条件。9月10日,彭德怀奉中共中央之命,离开太行山八路军总部,回延安准备参加中共七大。八路军副参谋长滕代远留总部主持工作,邓小平代理中共中央北方局书记。(责任编辑王兵)

作者:军事科学院研究员