顾炎武的至暗时刻

清顺治九年(1652年),苏州府昆山地方名流顾炎武年及不惑,却遇到了一件十分困扰的事:先后服侍顾家三代的老仆陆恩,叛投到同乡敌手叶府那边,还打算告发他有“通海”之罪,也就是跟反清的郑成功的海上势力有瓜葛。迫不得已,顾炎武只能设法解决掉这老仆。不料,陆恩的女婿不肯善罢甘休,又投靠叶府,用行贿的方式要求地方官杀掉顾炎武,而且抢先把顾氏软禁到了自己家,逼迫他自杀。

千钧一发之际,顾炎武的同乡好友归庄想了一个办法,找到明末江南士人领袖、当时已经投靠清廷的高官钱谦益,希望钱氏出面把顾炎武救出来。钱谦益开出条件,说顾炎武若同意自称是钱某门生,就可以帮这个忙。归庄知道顾炎武的脾气——他是绝对不可能拜已成贰臣的钱谦益为师的,但又救友心切,便自作主张代顾炎武写了个帖子,自称钱门弟子。这事很快被顾炎武发觉了,他急着要追回那份代写的帖子,结果未成,便立即写了份声明,让人贴在大街上,公开辩白自己从未拜钱谦益为师。

最终,顾炎武是在另一位友人的相助下被移置到松江府听讯才脱险的。他之所以对钱谦益的贰臣身份如此敏感,是因为那时的他已经是一个不折不扣的明朝遗民了。

追溯起来,顾炎武的一生,太平的日子并不太多,而身心遭受的创伤,则自少时就如影相伴。他生于明万历四十一年(1613年),3岁时就因患痘症而瞎了一只眼,大约也因此,在同时代人记忆里他“貌极丑怪”。但他人极其聪明,又极其用功,10岁就在祖父的指导下读兵书和《左传》《史记》等,14岁入学当监生,开始了广泛涉猎群经典籍的漫长历程。明清易代那年,他32岁,曾被南明小朝廷封为兵部司务,但随着清兵南下,只能逃归故乡。养母王氏因为看到清军已攻破城池,就绝食而死,死前谆谆告诫他,不要做清朝的官,他因此终身未入仕。他也没有得过任何科举功名,却因为战乱、躲避仇家追杀和官方征召,颠沛流离了一辈子。原本是江南人的他,后半生大都生活在江南以外的山东、山西和陕西一带,最后70岁的时候,在山西因坠马而死。

入清以后的顾炎武,可以说是一个矛盾体。他感受到自己的处境跟亲友的期许不相匹配,所以在后半生的行走中,大量地读书著述,以证明自己配得上那些曾经的期许。

据说在外云游期间,顾炎武经常有骡马各两匹相随,除了自己骑,主要用骡马驮书。每次走访名山大川、祠庙寺院等,他必亲自寻找名碑石刻之类,凡是有可以辨识的碑文,一定会亲手抄录下来。有时到某个关塞要道,就专门找当地老兵和退伍军人咨询地形曲折,一旦发现对方讲的跟之前听说的不合,而自己随身带的书又不够,就立即去当地的书坊翻书对勘。有时骑行在平原旷野上,眼前没有可以考究的史地问题,就在马背上背诵经典注疏,偶有遗忘之处,则立刻找书坊,下马翻书复习所忘的经注内容。他这么聪明的人,对时间依然非常在意,去别人家喝回酒,回来就很自责,觉得一天的时间都浪费了。

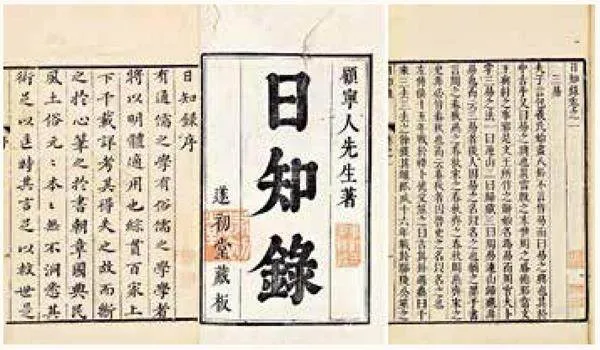

顾炎武流传至今的著述,最著名的是札记体的《日知录》,还有《天下郡国利病书》《音学五书》《肇域志》等。他也写了很多单篇的文章,如《钱粮论》《生员论》等。这些作品大都以研究经史、语言等形式,来展现他作为一个具有超越时代的知识分子对于历史和时政的见解。他的著述形式,在一般人看来是在“掉书袋”,用了很多的典故,还时常仔细地用小字注明原出处在哪里。但是每一则文字,很多时候都有一个现实的指向,不单是为学术而学术。

虽然远离官场,但是顾炎武对于世界和人生的看法是非常入世的。不少记载都提到他有经商的经历。他自己也在给朋友的信中说过,之所以最后选择定居关中,是因为从江南带过去的银两在关中可以买到更多的地。另一方面,他的选择也有更深的意图。在《与从子书》里,他解释迁居关中的理由时说:“秦人慕经学、重处士、持清议,实与他省不同。华阴绾毂(音同轱)关河之口,一旦有警,入山守险,不过十里之遥。若志在四方,则一出关门,亦有建瓴之势。”心思之缜密,考虑之长久,远非常人所能及。

他是个真正的读书人,但又不是个书呆子,这在传统中国社会里非常难得。中国古训“读万卷书,行万里路”,他堪称典范。在北游的20余年中,他走遍万水千山,游历考察了河南、河北、山东、京师、山西、陕西等地,自称“九州历其七,五岳登其四”。他不只行走,还在行走中读书、考察、著述,指出现实中存在的一系列具体问题,并相应地明确提出了个人的建言。遗憾的是,他没有遇上一个适合发挥才智的好时代,而他严守的价值观和道德操守,又不允许他在新王朝中做官。从某种意义上说,他的存在与消失是一个时代的悲剧。

中国古训“读万卷书,行万里路”,他堪称典范。他不只行走,还在行走中读书、考察、著述,指出现实中存在的一系列具体问题,并相应地明确提出了个人的建言。

在中国文化史上,顾炎武很多时候是被当作一个纯粹的学者来看待的,这当然没有大错。他为清代考据学所做的开拓性工作,在上古音方面的新发现,以及对史料的精研和对历史地理的现场勘察,确实都为后人开示了崭新的研究范式或方向。但这些都只是形式,他内心更看重的,是未来的当政者能采纳他的具体意见,真实地改变昏暗的现实。

顾炎武虽然早在康熙二十一年(1682年)就已去世,他的文集也一度成为禁书,但终清一代,其声望与影响持续存在。晚清光绪年间,朝廷内部有两派,一派以陈宝琛、潘祖荫为代表,一派以李鸿章为代表,在关于顾炎武是否应从祀文庙一事上曾发生尖锐的对立,双方反复上奏辩论。最后光绪皇帝采纳了陈、潘一方的意见,顾炎武终于进入文庙,有了陪站孔夫子的殊荣。而今天,我们复盘这一当朝高官为前朝遗民争名分的朝廷辩论,可以发现,陈、潘一派主张从祀意见背后所映现的,是在清末大厦将倾的关头,朝廷内部良知未泯的士大夫们,对于以顾炎武为代表的传统士大夫求真求实、揭露腐败之举所给予的一种礼赞。耐人寻味的是,当时被议从祀的,其实还有两位——王夫之和黄宗羲,他们即使在陈、潘的阵营里也还是有不同意见的,但是大家对顾炎武众口一词毫无异议,就是因为顾炎武作为一个个体的人,确实在品德上堪称完人。

顾炎武为更多的人所知的,是他的那句名言“天下兴亡,匹夫有责”。事实上,迄今为止的研究已表明,顾炎武并未直接说过那样的八字箴言,这一概念始见于他的《日知录》的《正始》篇,背景是清军入关。原话是:“保国者,其君其臣,肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。”这后半句被浓缩改造成“天下兴亡,匹夫有责”,主要是梁启超的功劳。1897年3月3日,梁启超在《时务报》发表了题为《论学校五·幼学》的文章,第一次把顾炎武原文里的“保天下者”改为“天下兴亡”,并标为“顾亭林曰”。之后,在同年11月发表的《倡设女学堂启》中,他又直接写出了“天下兴亡,匹夫有责”。

这八字箴言,呈现的是一个对于民族乃至人类的命运具有深度关切的普通人,在民族危亡、文化解体的至暗时刻,对于祖国、人民和孕育于这片疆土的文化,所具有的高度责任感和使命感。这样的话,自然已经超越了明清易代之际的遗民意识,而彰显出更为宽泛意义上的中国人的情怀与境界。

(作者单位:复旦大学古籍整理研究所)

编辑 陈娟 / 美编 徐雪梅 / 编审 张勉