欧阳修、 梅尧臣、 谢绛三人交谊考述

【摘要】欧阳修、梅尧臣、谢绛三人的关系兼具亲戚、朋友、僚属三重意义。他们的交往可以分为以洛阳为核心的建交与巩固时期(1033年及以前)、以通信为主调的分离与流落时期(1034—1038年)和清风镇再会(1039年)三段。其中,洛阳时期最为他们所珍视和怀念。此后无论是分离还是重聚,洛阳回忆都是他们交往的重要主题。宝元二年(1039年)的清风镇再会是三人最后的共同回忆,也是对洛阳旧事的重演,寄托着他们始终如一(“交情宛如旧”)的情感。

【关键词】欧阳修;梅尧臣;谢绛;交游;生平;宋代文学

【中图分类号】I206 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)43-0051-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.43.014

欧阳修、梅尧臣、谢绛三人的关系兼具亲戚、朋友、僚属三重意义。他们的交往可以分为以洛阳为核心的建交与巩固时期(1033年及以前)、以通信为主调的分离与流落时期(1034—1038年)和清风镇再会(1039年)三段。三个时期分别具有鲜明的情绪主调,对三人的诗文创作及性格演变产生了很大影响。

一、“忆昔识君初”:西京幕府(1033年)及之前的

三人关系

欧、梅、谢三人关系的形成都发生在明道二年(1033年),即梅尧臣、谢绛相继离开西京洛阳以前。

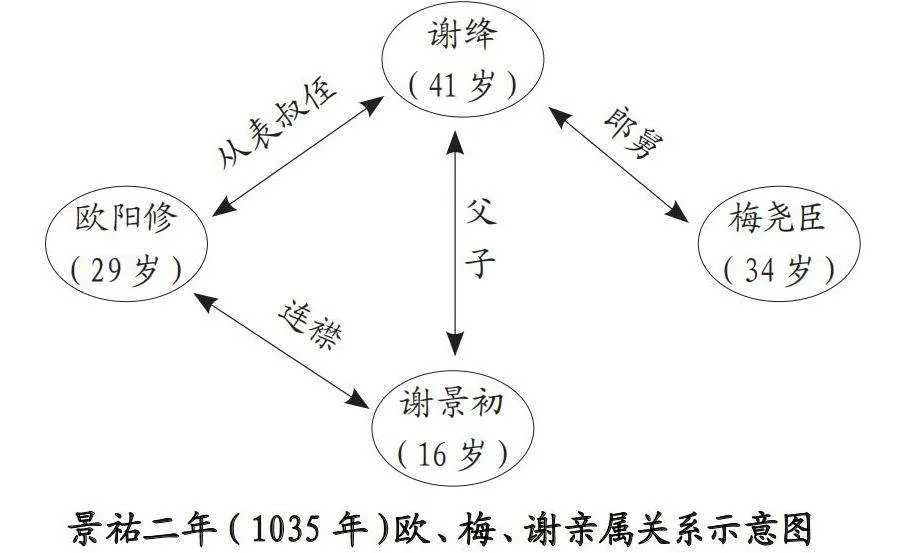

首先,欧、梅、谢三人的亲戚关系是以谢绛为轴心展开的。其中,欧阳修与谢绛是天然的从表关系:他在《与谢舍人书二》中自称“从表侄欧阳修顿首再拜”。二人应于天圣八年(1030年)前就已熟悉,且当时谢绛还作为中间人拓展了欧阳修的人脉,此事欧阳修曾于书跋中加以说明:“天圣中,公(王举正)与谢绛希深、黄鉴唐卿修国史,余为进士,初至京师,因希深始识公。”(《跋观文王尚书书》)

天圣五年(1027年),二十六岁的梅尧臣迎娶了谢绛的妹妹,二人通过婚姻结成了郎舅关系。此时谢绛在京担任太常博士,梅尧臣因从叔梅询之荫补太庙斋郎,而欧阳修于春日试礼部,不中,黯然离开京师。①三人虽以谢绛为中心结成亲戚关系,但此时欧、梅二人并未会面。

天圣八年(1030年)是对三人关系具有关键意义的一年:该年五月,欧阳修受将仕郎、试秘书省校书郎、充西京留守推官,并计划于次年前往洛阳;谢绛因老父在河南,请求通判河南府,也将于次年前往洛阳;而此前担任桐城主簿的梅尧臣此时已经任满,于此年前后担任河南主簿。三个人的僚属之谊、挚友之情即将在西京洛阳得以开展。

天圣九年(1031年)三月三日,梅尧臣于洛阳长夏门外午桥上参加祓禊,而前往洛阳赴任的欧阳修也恰巧于此时来到这里,二人于伊水畔相逢,“一见开颜”。两人对此次相识都倍感激动,以至于欧阳修甚至无暇拜见长官,便与梅尧臣相携步于香山。(《书怀感事寄梅圣俞》)在离开洛河前,梅尧臣的随从于急流中捉得双鳜,梅尧臣遂写下《上巳日午桥石濑中得双鳜鱼》记录此事。十九年后,梅尧臣在回宣城的途中遇到一位钓翁,赠予他一对鳜鱼,双鱼的颜色亦与昔日相同。于是,他写下《濄口得双鳜鱼怀永叔》回忆初见时的场景,其中“春风午桥上,始迎欧阳公”等句依稀可见当年的欢喜,而“是时三四友”正是对当年梅尧臣核心交际圈的提炼——身为大舅哥的谢绛毋庸置疑地身在其中。据梅尧臣天圣九年(1031年)所作的《依韵和希深立春后祀风伯雨师毕过午桥庄》及《寒食前一日陪希深远游大字院》,可知立春(1月6日)后谢绛应已在洛阳,并且于三月四日与梅尧臣共游洛阳大字院。也就是说,是年春天,三人终于在西京洛阳得以聚齐。

此时河南府的长官由李迪更换为钱惟演。谢绛作为通判,也是欧阳修的长官。据王辟之《渑水燕谈录》卷四,钱、谢二人皆待欧阳修颇为“优异”。在这样的僚属关系下,他们自然有一些政事往来:当时谢绛“修国子学,教诸生”,学子常请学于欧阳修。欧、梅二人也曾辅助谢绛进行秋试。邵伯温《邵氏闻见录》卷八称:“有知名进士十人,游希深、永叔之门,王复、王尚恭为称首。时科举法宽,秋试府园醮厅,希深监试;永叔、圣俞为试官。”不久,梅尧臣因为与谢绛的姻亲关系移佐河阳,临行时作《河南受代前一日希深示诗》。②不过正如欧阳修于明道元年(1032年)秋所作的《送梅圣俞归河阳序》中所说,梅尧臣常常因事往来于洛阳、河阳间,期间与欧阳修游访嵩洛,相互唱和。

四处宴游是三人洛阳交游的重要内容,正所谓“交游盛京洛,罇俎陪丞相”。“当年仕宦忘其卑,朝出饮酒夜赋诗。伊川嵩室恣游览,烂熳徧历焉有遗。”当时的宴饮活动除了以钱惟演、谢绛为发起者组织的文人聚会,还有与亲友的践行宴。而游玩的目的地有时与政事有关,如会圣宫、府学,有时则为纯粹的私人爱好,如大字院、香山。以表格的形式排列如下:

洛阳时期欧、梅、谢宴游及创作情况

可以看到,登山、游园是他们最常进行的游赏活动,而寻访寺庙、古迹并作诗题咏体现了他们的文化选择。当然,对这群才华横溢的精英来说,出游和宴饮并不是业余生活的全部,诗文创作和时谈议论也是三人交往的重要内容。欧阳修在《答梅圣俞寺丞见寄》中所说的:“词章尽崔蔡,论议皆歆向。”正是对当时情况的描绘。

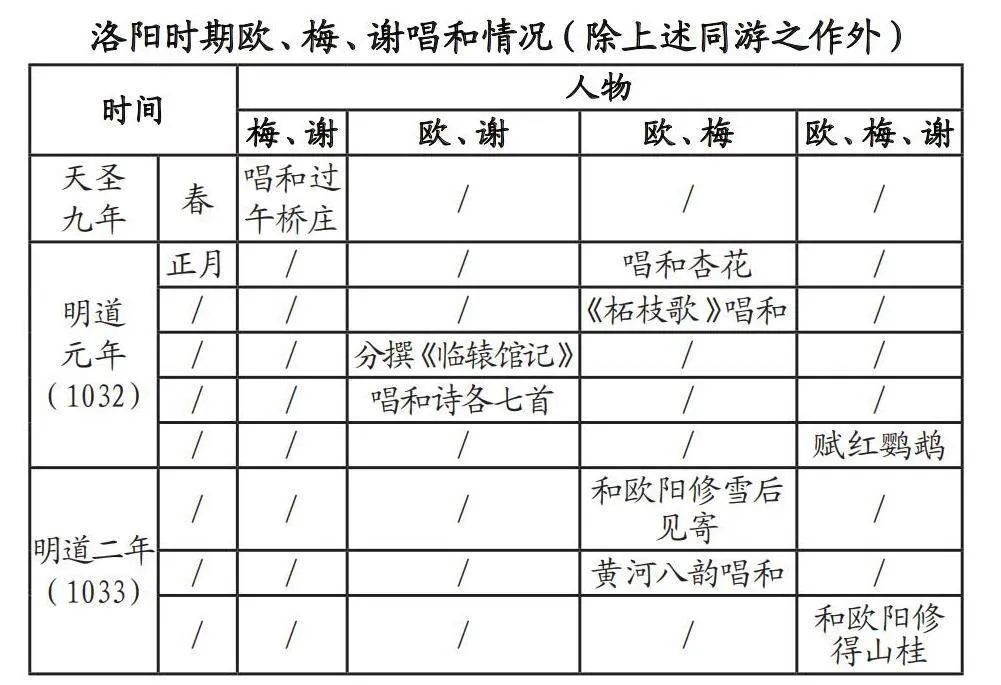

这一时期,三人创作的主要体裁为诗和文,而集体创作倾向则是“变古”。梅尧臣在《依韵和答王安之因石榴诗见赠》追忆当时“谢公主盟文变古,欧阳才大何可涯。我于其间不量力,岂异鹏抟蒿鷃随”。谢绛在年少时便深受杨亿赏识,被誉为“文中虎”,在洛阳时期与欧、梅、尹洙等人倡作古文歌诗,常常阅读欧阳修的作品,并能很快得其旨意。③而梅尧臣在诗歌领域更具风骚:《宋史》本传中记载:“钱惟演留守西京,特嗟赏之,为忘年交,引与酬倡,一府尽倾。欧阳修与为诗友,自以为不及。尧臣益刻厉,精思苦学,由是知名于时。”多年后,欧阳修在《哭圣俞》称其“文章落笔动九州岛”,又称“我年最少力方优,明珠白璧相报投。诗成希深拥鼻讴,师鲁卷舌藏戈矛”。虽有自谦之意,但亦能反映当时的创作情况。考察现存的三人诗歌,除了同游所作,还有如下唱和作品:

洛阳时期欧、梅、谢唱和情况(除上述同游之作外)

需要注意的是,谢绛的长子谢景初继承了谢绛的诗文才华,也是在这一时期与欧阳修、梅尧臣相识,为二人所大加赞赏。④

在创作之外,以三人为代表的洛阳文人们还比拼学识,常为论议:

天圣末,欧阳文忠公……为西京留守推官,府尹钱思公、通判谢希深皆当世伟人,待公优异。公与尹师鲁、梅圣俞、杨子聪、张太素、张尧夫、王几道为七友,以文章道义相切劘。率尝赋诗饮酒,间以谈戏,相得尤乐。(王辟之《渑水燕谈录》)

可惜胜地不常,盛筵难再。明道二年(1033年)末,谢绛担任河南府通判的任期已满,即将回到开封。欧阳修作《送谢学士归阙》为之送行。之后,梅尧臣赴京应试,欧阳修也为之送别。⑤至此,三人的洛阳交往便告一段落。在这一时期里,他们完成了从相识到相交甚笃的转变,建构了亲、友、同僚的三重身份,在宽松的环境下尽情地施展才华,无所顾忌地展露着自己的锋芒。洛阳时期的回忆将成为他们后续感情的基石,也是之后被屡屡回忆和提起的主题。

二、“兹年五六岁”(1034—1038年):洛阳相别后的分离与回忆

随着谢绛、梅尧臣先后离开,欧阳修在洛阳常常回忆起从前的聚会时光。景祐元年(1034年),欧阳修独自游赏伊川、香山,写下《伊川独游》《独至香山忆谢学士》,深表落寞。不久,他又独自来到从前常去的上林院后亭,想起当日曾和梅尧臣唱和此地的樱花,写下《春日独游上林院后亭,见樱桃花,奉寄希深、圣俞,仍酬递中见寄之什》寄给梅、谢二人。这段时间三人似乎都出现了戒断反应,以书信频繁追忆不久前的美好时光。欧阳修在《杂言答圣俞见寄兼简东京诸友》中写道:“昔君居洛阳,乐事无时有。窦府富文章,谢墅从亲友。丰年政颇简,命驾时为偶。不问竹林主,仍携步兵酒。芬芳弄嘉月,翠绿相森茂。”

可惜,这种亲友相伴、处事无忧的情况并不能长久。景佑元年(1034年)梅尧臣举进士落第,以德兴县令知建德县事。七月,三人在洛阳时的首官钱惟演去世。八月,梅尧臣告别了谢绛,南行赴任。对于梅尧臣的落第,欧阳修深感愤懑。他在与谢绛的书信中表达了不解和愤怒:

春暄,尊候万福。省榜至,独遗圣俞,岂胜嗟惋……圣俞失此虚名,虽不害为才士,奈何平昔并游之间有以处下者,今反得之。睹此,何由不痛恨!(《与谢舍人书一》)

这种愤懑甚至让他产生了对科举是否真的能够拣拔人才、及第者是否真的有才学产生了深深的质疑。但是面对梅尧臣,他努力收敛起自己的消极情绪,转而以饱含怜惜的心情加以安慰,为他描绘一个具有希望的未来:“黄鹄刷金衣,自言能远飞……徘徊且垂翼,会有秋风时。”(《赠梅圣俞》)在梅尧臣将前往建德赴任时,他又写下《闻梅二授德兴令戏书》,一面追忆洛阳的快意往事,一面在世事改换的忧虑中尽力为其带来宽慰,并以“离别古所难,更畏秋风起”,直白地表达自己身为挚友的牵挂。

在梅尧臣离开后,谢绛也接到了将要出使契丹的任命。欧阳修再一次作为送行者写下《送谢希深学士北使》,希望他早日归来。可是谢绛未及出使,其父谢涛便于十月二十九日去世。这一突发事件使得谢绛的出使之行被迫终止。欧阳修作为谢绛的亲友,于次年为谢涛写作《太子宾客分司西京谢公墓志铭》。

距离洛阳分别仅仅一年,三人却密集地经历了与亲友的生离死别。欧阳修一改昔日的欢乐,在《书怀感事寄梅圣俞》中表达出对人生的茫然:“相别始一岁,幽忧有百端。乃知一世中,少乐多悲患……腊月相公去,君随赴春官。送君白马寺,独入东上门。‘故府谁同在,新年独未还。’当时作此语,闻者已依然。”他似乎已经感受到洛阳的欢乐时光已不能再回来。

景佑二年(1035年)五月,欧阳修在《与梅圣俞书六》中描述了自己的窘迫生活:

仆来京师,已及岁矣……师侍亲,窘衣食、欲饮酒,钱不可得,闷甚……校勘者非好官,但士子得之,假以营进尔。余既与世疏阔,人所能为皆不能,正赖闲旷以自适。若尔,奚所适?

次年五月二十一日,他便因《与高司谏书》被贬夷陵县令。梅尧臣在《闻欧阳永叔谪夷陵》中再次回忆起洛阳旧事,对好友的冤屈表达了同情和理解:“共在西都日,居常慷慨言。今婴明主怒,直雪谏臣冤。谪向蛮荆去,行当雾雨繁。黄牛三峡近,切莫听愁猿。”欧阳修在前往夷陵的途中,在富阳因父丧守制的谢绛也寄来书信,对欧阳修表达理解和勉励。多年以后,欧阳修在写给他的祭文中对这件事表达了感念:“景祐之初,修走于峡,而公在江东,寓书真州,哀其亲老;而勉以自强。”(《祭谢希深文》)

宝元元年(1038年)九月,梅尧臣解建德知县任,居京师,寄诗给欧阳修、尹洙,再次回忆起洛阳时的情况:

阴风中夜鸣,密雪逗晓积。谁言有蓬巷,但见铺瑶席。忽忆在山中,开户群峰白。当时吟不厌,尽日坐岩石。徬徨怀故人,憔悴为迁客。欲泛剡溪船,路长安可适。(《九月都下对雪寄永叔师鲁》)

这年秋天,欧阳修也写下《寄圣俞》,称自己为“官闲憔悴一病叟”,并直言“材非世用自当去,一舸聱牙挥钓车。君能先往勿自滞,行矣春洲生荻芽”。事实上,他在政事上的挫折确实很大地影响了这一时期的性格。在欧、梅二人的书信中,欧阳修自述:“某自作令,每日区区,不敢似西都时放纵。”(《与梅圣俞书七》)

在洛阳相别后的五年里(1034—1038年),欧阳修的岳父胥偃将女儿许嫁给谢景初,欧阳修与谢绛的长子成为连襟。三人间的亲属关系再次得到巩固,是难得可称欣喜的事。

景祐二年(1035年)欧、梅、谢亲属关系示意图

三、“重开画楼唱”:宝元二年(1039年)南阳再会

宝元二年(1039年)二月,谢绛出守邓州,梅尧臣将知襄城,两人偕行赴任。此时欧阳修正担任乾德县令,听闻此事便致书请见:

前者见邸报,有襄城之命,乃知当与谢公偕行……为别五六年,贬徙三年,水陆走一万贰仟里,乃于此处得见故人,所以不避百余里,劳君子而坐邀也。(《与梅圣俞书八》)

三人最后成功于南阳相见——就像多数的亲友一样,他们会面的首件事便是关心对方(“相见问无恙”)。此时距洛阳分别已经六年,但三人并不因此感到隔阂。(“交情宛如旧,欢意独能强。”)曾经“不敢似西都时放纵”的欧阳修似乎通过旧友找到了年少时“意气曾谁让”的感觉。

此次三人聚会的内容几乎是对当年洛阳生活的重温:

首先是游赏、唱和。从前热爱泛舟伊川的三人没有错过芳洲上浮的好机会,他们驾一叶小舟同游水上,一如当年般唱和。欧阳修在《祭谢希深文》中回顾此次相聚,称:“清风之馆,览秀之凉。坐竹林之修荫,泛水芰之清香。”梅尧臣有《泛舟城隅呈永叔》,即此时所作。

其次是宴饮、论议。据欧阳修描述,当时的情景是:“清风满谈席,明月临欢舫。已见洛阳人,重闻画楼唱。”(《答梅圣俞寺丞见寄》)在清风、明月、香花、挚友的见证下,他出示了自己在三人分别后所作的《诗本义》《春秋类》等著述用以讨论,全面地重现着昔年洛阳城中“谈精锋欲出,饮剧欢无量”的盛况。与昔日“贾勇为无前,余光谁敢望”的年少锋芒不同的是,经过数年的人事凄怆,欧阳修的学问陶炼得更加精深。对此,梅尧臣记曰:“遂得窥颜色,重忻论简编。聊咨别后着,大出箧中篇。问传经何学,言诗诋郑笺。飘流信穷厄,探讨愈精专。道旧终忘倦,评文欲废眠。”(《代书寄欧阳永叔四十韵》)

可惜的是,这次的聚会只持续了旬日。不久,欧阳修便要回返乾德,梅尧臣与谢绛在西禅竹林为他践行。梅尧臣还写作了《送永叔归乾德》,将欧阳修比作陶渊明,称其“饮罢即言归,胸中宁郁郁”。

对于三人来说,这次相会是洛阳别后的第一次齐聚。他们努力地追忆洛阳时光,试图创造出一份可与之比拟的欢乐记忆。事实上,在他们笔下,这确实是仅次于洛阳而被频繁提及的美好回忆。回到乾德后不久,欧阳修向谢绛致书表达感谢和留恋:

某昨走铃下,久溷宾馆,旱暑久作,晏阴方兴,当君子定心静事休息之时,暑夕屡烦长者。其如乘余闲,奉樽俎,泛览水竹,登临高明,欢然之适,无异京洛之旧。其小别者,圣俞差老,而修为穷人,主人腰虽金鱼而鬓亦白矣。其清兴则皆未减也。临别之迹,感恋何胜!西禅竹林,又辱践送。(《与谢舍人书二》)

这次分离不止给欧阳修一人带来了戒断反应。不久后,梅尧臣作《代书寄欧阳永叔四十韵》,直言分别后的感伤:“会面辞何吐,离膺事已塡。空余郡楼望,野色际平烟。”欧阳修以《答梅圣俞寺丞见寄》作答,邀请他于此年新秋来乾德一会,但最终未能实现。

在欧阳修离开后,梅尧臣没有急于赴任,他在谢绛处待到了中秋,二人常常泛舟同游。这段时间梅尧臣的诗歌几乎都与谢绛有关:他先后写作了《渐嘉楼望雨陪谢守》《和谢舍人洊震》《和谢舍人新秋》《中秋新霁壕水初满自城东隅泛舟回谢公命赋》《陪谢紫微晚泛》《奉陪览秀亭抛堶》。中秋过后,梅尧臣前往襄城赴任,三人再次异地。这场重温洛阳记忆的新聚首彻底落下帷幕,随着三个月后谢绛的猝然离世,成为不可复制的三人回忆。

注释:

①见(宋)胡珂《庐陵欧阳文忠公年谱》。欧阳修于天圣五年(1027年)所作《舟中望京邑》:“东北归川决决流,泛艎青渚暂夷犹。遥登灞岸空回首,不见长安但举头。挥手嵇琴空堕睫,开樽鲁酒不忘忧。青门柳色春应遍,犹自留连杜若洲。”即记此事。

②朱东润认为梅尧臣调任河阳县主簿应在此年秋后。据梅尧臣《涂中遇雪寄希深》:“方为郡邑吏,日与故人违。极目千山碧,驰心一鸟飞。岸傍村杳杳,波上雪霏霏。欲寄洛阳信, 泝流行客稀。”可知其已于此年冬日前上任。

③见欧阳修《集古录目序》:“昔在洛阳,与余游者皆一时豪隽之士也,而陈郡谢希深善评文章,河南尹师鲁辨论精博。余每有所作,二人者必申纸疾读,便得余深意。”

④四川大学古籍研究所:《宋集珍本丛刊》第十五册,《范忠宣公文集》,线装书局2004年版,第468页:“少奇俊,七岁能属文,十三从师受礼,通其义,讲解,无滞。陈留公(谢涛)语阳夏公(谢绛)曰:‘此儿必大吾门。’时阳夏公通判河南,欧阳文忠公、梅尧臣见公所为文,相顾而惊,持以示留守钱文僖公。文僖公叹曰:‘真奇童也!’”(《朝散大夫谢公(景初)墓志铭》)

⑤见欧阳修《书怀感事寄梅圣俞》:“腊月相公去,君随赴春官。送君白马寺,独入东上门。‘故府谁同在,新年独未还’。当时作此语,闻者已依然。”

参考文献:

[1]李之亮.欧阳修集编年笺注(第八册)[M].成都:巴蜀书社,2007.

[2]洪本健.欧阳修诗文集校笺[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[3]李一飞.梅尧臣早期事迹考[J].文学遗产,2002,(02):73-81+143-144.

[4]朱东润.梅尧臣集编年校注[M].上海:上海古籍出版社,1980.

[5]王辟之撰,吕友仁点校.渑水燕谈录[M].北京:中华书局,1981:40.

[6]邵伯温.邵氏闻见录[M].北京:中华书局,1983:82.

[7](元)脱脱等.宋史[M].北京:中华书局,1977:13091.

[8]刘德清.欧阳修纪年录[M].上海:上海古籍出版社,2006:77.

作者简介:

王斐然,女,安徽淮北人,四川大学中国古代文学硕士研究生在读,研究方向:宋元文学。