华语作家对惯用创作语言的语言学提问

【摘要】张爱玲在《对现代中文的一点小意见》一文中提出她观察到的现代汉语的现象并从自己的角度做出解释。从张爱玲的提问中发现作家对惯用语言的思考模式和语言发展的普遍规律存在差异。本文从语言学的角度解释她提出的语言学问题,发现文学作家思考语言学问题,往往受到自身创作经历的影响,也造成了看待语言发展时的局限。其次,文章回答了张爱玲的语言学提问,指出了“语言并不是一个全然封闭的系统”,因此语言发展并非全然可以从结构主义的角度类推。

【关键词】张爱玲;语言风格学;汉语词汇学;汉语语法学;文字学

【中图分类号】H12 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)42-0123-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.42.033

张爱玲《对现代中文的一点小意见》原载于1978年3月15日《中国时报》人间副刊,收录在《惘然记》《沉香》中。张爱玲在文中提出对汉语共同语在文字和语用上的一些看法,从张爱玲的提问中发现,作家对惯用语言的思考模式和语言发展的普遍规律存在差异。

本文从语言学角度解释张爱玲在该文章中提出的问题,并分成以下几类讨论。

一、反义词的不平衡性:为什么是“前额”

张爱玲在文中提道:“现在通称额为‘前额’,仿佛还有个‘后额’,不知道长在哪里。英文‘额’字forehead拆字为for-head(前-头,即头的前部,想必有人误译为‘前额’,从此沿用,甚至有作家称胸为‘前胸’。” ①

张爱玲在文中提出“前额”的问题,她认为表述人体头前眉上发下的部分,用“额”已足够,现代汉语用“前额”是受到英语翻译的影响。英语直译是“前头”,与汉语“额”同义。汉语使用者从英语词义直译到汉语,解释为“前额”。

从汉语的发展来看,词汇的双音化是汉语古今演变的趋势。竺家宁在《训诂学之旅》②提到,先秦汉语就已经拥有了许多复合词,隋唐以后复音节词大量增加,使汉语由单音节词具优势,转而成为以复音节词具优势,原因主要有三:第一,中古以后,语音的剧烈简化合并,使得同音字大量增加,产生了辨义上的混淆,自然而然便用了两个音节组合成词的方式,弥补辨义上的困难。第二,由于社会的变迁,文明的进展,使得需要辨析分别的事物日渐增繁,原有的单音字义不断孳乳分化,于是不得不走上双音节词的道路,以适应这种变迁,让语言的表达更精确明晰。第三,由于佛教输入的影响。汉魏六朝因翻译佛经的需要,创造了大批的新词语来表示佛教传入的新概念、新思维。

因此,张爱玲在文中提到,可以用“额”表示的概念,现代汉语却用双音节词“前额”,是因为复音节化本就是汉语演变的趋势。那么,为什么要用“前额”使她认为还有一个“后额”呢?

“前”“后”是一对反义词,但是,反义词具有不均衡性,所谓不均衡性,指的是某个词平常有反义词,但在特定的环境下,却失去了它的反义词。例如,“深/浅”“上/下”“大/小”是反义词,它们构成的复合词也可以是反义,如“深水/浅水”“上课/下课”“大人/小孩”,但是,“上演”却没有反义的“下演”,“上当”却没有反义的“下当”。竺家宁在《汉语词汇学》③解释,之所以会有这样不均衡的现象,有三个原因:第一,是因为词素反义不等于词的反义。第二,有些事物的本质只有一面,例如只有“大海”,没有“小海”。第三,有时候一个词并不是它处于反义词关系的词义,例如“大”有时候并不是“大/小”的大。回到张爱玲提出的“前额”,而没有“后额”,可以从第三点原因来解释。前额的“前”,是强调额的方向,不是说还有后额。例如,汉语还有“前胸”“后背”“前额”“后脑”。这里的“前/后”应该解释为“在前面的是额”。相对的是“在后面的是脑”,而非“前面的额”,相对的还有“后面的额”。

那么,到底是不是源于英语翻译呢?虽然英语的同样概念的词是“forehead”,但不能就此断定汉语的词汇是由于翻译的关系借自英语,更合理的解释应该是,人类对同样范畴的词汇倾向使用相近的构词逻辑。

二、文字与文化的关系:对人称代词区别的看法

“她”“他”“祂”,有必要区别吗?张爱玲在文中提道:“……多一份强调性别,就是少一份共同的人性。现在的区别很够了,大可不必再在形式上加以区别,如我国文字独有的‘妳’。我出全集的时候,只有两本新书自己校了一遍,发现‘你’字代改‘妳’,都给一一还原,又要求其余的几本都请代改回来……当初为了翻译的需要,造了中性的‘它’字,又有人索性多造了个‘牠’字。结果还是动物与无机体,抽象事物统称‘它’,但是近来‘牠’又复活了,又再添了个‘祂’。英文称上帝为‘他’的时候用大写。常有时候说某人口中的某些名词都是大写的,指一种肃然的,仿佛是天经地义的口吻。大写的‘他’字想必也是着重而缓慢,深沉得有回声的牧师腔。中文没有大写,‘祂’字倒也用得着,就基督徒来说。对于中国神道就不适用,因为没有专一的传统,提起来不是这个口吻。关老爷可能是‘他老人家’,不是‘祂’。‘祂’字用途太偏狭,实在多余。” ④

这一段讨论人称代词的用法,张爱玲认为以性别区分的第二人称代词“你/妳”,以性质区分的第三人称“他/祂/它/牠”实无必要。有关这个问题,讨论如下。

(一)字和词是不同的概念

“字”是文字学的单位,是视觉上的形体单位。“词”是语言学、训诂学的单位,是音义结合体。在概念上,“字”是书写的单位,重在“形”,如果把“字”再切分,其组成的元素是偏旁,是独体的“文”,是“永字八法”。“词”或“词素”是语言的单位,重在音和义的结合。⑤上述引文提到的“你”“妳”是单音节词⑥,两者的义素区别是“男性第二人称/女性第二人称”。引文中,张爱玲自叹“依然故妳”,是着眼于第二人称代词的语言性质,无论是“妳”还是“你”都不妨碍其“第二人称”的词义,透过文章的上下文,读者即可判断此第二人称代词指称的是男性或是女性。而把她书中的“你”改成“妳”的编辑则是着眼于第二人称代词“字”的概念,以字形偏旁区别字义。

(二)英文和中文的差异影响词的表义方式

上述引文提到,在英文的词汇系统中,若要表达对第三人称的尊敬,突出第三人称的特殊地位,则会第一个字母大写。英文的符号系统与中文不同,英文是音系文字,一个单字是由多个字母组成,字母又有大写与小写两个不同的书写系统。表达语义时,可以借由书写系统的转换达到不同语义的转换。中文是形系文字,符号系统以线条造形,外形不会长短不一,要区别语义,多是透过语序或是文字偏旁的改变。上述引文提到的第三人称代词,即是透过偏旁差异来传达不同的词义。

(三)“它”不是新造的字

“它”在《说文解字》已有收录,本义是“蛇”。《说文解字》:“虫也。从虫而长,象冤曲垂尾形。上古艹居患它,故相问无它乎。”段注:“又俗作他。经典多作它。犹言彼也。许言此以说叚借之例。它或从虫。”从《说文解字》《段注》可知,从文字学来看,“蛇”“他”都是“它”的俗字。在古籍中,“他”“它”已经常用作第三人称代词,与“彼”同义。

“它”和“蛇”,是本字和假借字的关系。原本“它”的字形与字义相符,是“蛇”,但后来,本字“它”用第三人称代词,因此,用字人加上偏旁“虫”以明本义。所以,“它”是本字,“蛇”是后起字。在古籍中,“它”“他”已经作为第三人称代词使用。

从文字的演变以及使用来看,并不是如引文所说,“它”是“后来才造的字”。

(四)同一语义场的词,即便所辖范畴狭窄,基于文化因素,也不会被其他的词取代

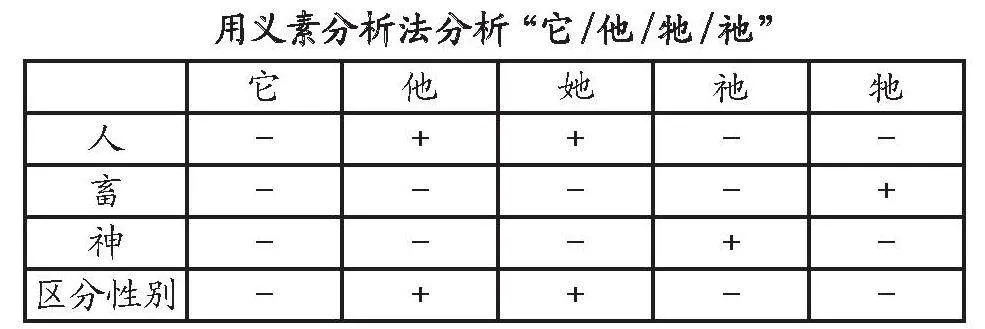

用义素分析法分析“它/他/牠/祂”

它 他 她 祂 牠

人 - + + - -

畜 - - - - +

神 - - - + -

区分性别 - + + - -

从义素分析来看,这几个第三人称代词的区别义素有“人”“畜”“神”“区分性别”,意谓在使用语言的群体中,认为区分这几个要素是重要的,因此特别为此词义造出一个符号。张爱玲在文中以中国传统信仰为例,提出“祂”用途范围狭窄,因此没有存在的必要。本文认为,“祂”这个字并不会因为所辖的范畴较小而被语言使用者淘汰,因为在汉文化中,具有敬天畏神的传统,神人之分在汉文化中是重要的,因此“祂”并不会因为范畴较小而被其他代表第三人称代词的字取代。正如英文称上帝为“他”的时候用大写,也是为了区别神与人,中文和英文都是以改变字的部件来区分,差别在于英文是大写与小写的区别,中文是部首的区别。

三、词义范畴和字形的关系

张爱玲也对于文字字义与字形的分工与分化提出看法:“有些新俗字,例如‘噘着嘴’的‘噘’字。原有的‘撅’现在只适用于‘噘着屁股,再不然就是用作名词,‘一撅’比‘一段’较短,如‘一撅屎’。除了这两个不雅的例子之外,用做动词还有‘撅断了’。此外,实在想不起‘撅’字还有什么用处。最常用的还是‘撅着嘴’。同样的,‘钉眼看’的‘钉’字改完‘盯’……分工越分越细,又添了个‘煖’字,专用在火炉火炕上,有别于阳光的温‘暖’。‘暖气开放’是热水汀,总算还没有写作‘氵爰气’。将来利用地热取暖,想必应作‘取煖’——地热与火山同源。以此类推,‘人情的温暖’迟早会成为‘人情的温亻爰’。” ⑦

上述引文中,张爱玲说的“新俗字”非“俗字”,指的是“区别字”或“分化字”(一说“区别字”),是为了区别古字的本义、引申义或假借义,在古字上添加意符而造成的今字。依据裘锡圭《文字学概要》的说法,在汉字里,由于语义引申、文字假借等原因,一字多职的现象,也就是一个字表示两种以上意义或音义的现象,是极其常见的,本文把具有两种以上意义或音义的字,都叫作多义字,为了保证文字表达语言的明确性,分散多义字职务的工作也不断在进行。分散多义字职务的主要方法,是把一个字分化成两个或几个字,使原来由一个字承担的职务,由两个或几个字来分担。本文把用来分担职务的新造字称为“分化字”,把分化字所从出的字称为“母字”,通过加注或改换偏旁造分化字,是最常用的一种分化文字的方法。⑧“撅”“噘”都是在“厥”添加意符而产生的。“盯”“钉”是在“丁”添加意符而产生的。同样的例子,还有“然、燃”“其、箕”。

分化字的产生,是由于一个字承担的字义足以使用字群体混淆,造成使用上的不便,用字人便会在本字上加上偏旁或改变偏旁来区别。那么,张爱玲在上述引文中的另一个提问是,会不会因为要区分更细的类别,产生更多的分化字?例如“亻”偏旁的“暖”用来指称人际交往之间的情分?本文认为,语言符号的使用具有经济原则,若是一个字在使用上可以承担多个意义,并且这些意义之间的关系是可以推理的,语言团体区别字义尚不会造成混淆,一个字的不同字义仍然由同一个符号来承担。因此不会出现“亻”偏旁的“暖”。“阳光温暖”的“暖”以“日”为偏旁,但不限于指称太阳照射大地的舒适温度。张爱玲在引文中提到的“煖”专指火炉火炕上的温度,但是,“煖”在字书中是“暖”的异体字,即彼此音义相同而外形不同的字:

《集韵·上声·缓韵》:煗,或作煖、暖、㬉。

《字汇·日部》:“暖,与煖同。”

因此,“煖”并不是仅限于描述火炉火炕上的温度,而是和“暖”同义的字。

四、结语:文学作家如何思考语言学问题

(一)受到自身创作经历的影响

张爱玲在《对现代中文的一点小意见》文中提出有关现代汉语的语言学思考,往往与她的创作经历联结。张爱玲思考现代汉语问题,往往把汉语和英语对比。在不同语言的对比中,可以发现汉语与英语的特点,但不能就此断言孰优孰劣,例如英语是拼音文字,属于屈折语,通过单词的形式变化来表达语法功能;汉语是孤立语,通过语序或词缀来表达语法功能。张爱玲在文中提到的“用大写来代表尊敬”不能与汉语的字形偏旁来类比,并赋予价值判断,因为两种语言的特点本来就不同。

(二)语言的发展不全然可以类推

张爱玲在文中以类推的方式认为将来会产生改变汉字偏旁区别意义的形声字。但她的假设并不是正确的。索绪尔认为,语言是一个系统,系统内的成员互相牵制,一个成分更动了,另一个成分也会随之而改变。到了20世纪50年代后,新布拉格学派认为语言不是一个绝对统一的、封闭的系统,而是一个开放的、不完全平衡的系统。这种不平衡首先是由语言符号结构决定的,语言符号及其意义的界域并不完全吻合。同一个符号可以有几个意义,而同一个意义又可以用几个符号表达。每一个符号既是同形异义,又是同义。他们认为,正是语言符号结构的这种非对称性才使得语言有可能发展。⑨因此,张爱玲认为,语言的发展可以用“类推”的模式得知,这是只从语言的系统特性而言,忽略了语言的开放与不平衡特点。

注释:

①张爱玲:《对现代中文的一点小意见》,载《惘然记》,皇冠出版社2005年版,第156页。

②竺家宁:《训诂学之旅》,新学林出版社2019年版,第55-56页。

③竺家宁:《汉语词汇学》,五南出版社2009年版,第348页。

④张爱玲:《对现代中文的一点小意见》,载《惘然记》,皇冠出版社2005年版,第160页。

⑤竺家宁:《训诂学之旅》,新学林出版社2019年版,第57页。

⑥由于现代汉语一个字是一个音节,一个字有时候是一个“词”,例如这里提到的人称代词是单音节词。有时候一个字仅仅是一个“词素”,例如“宁”必须要和另一个词素组合,才是一个复音节词(安宁、宁静)。

⑦张爱玲:《对现代中文的一点小意见》,载《惘然记》,皇冠出版社2005年版,第154页。

⑧裘锡圭:《文字学概要》,万卷楼图书出版股份有限公司2014年版,第253-258页。

⑨刘润清:《西方语言学流派》,外语教学与研究出版社2020年版,第132页。

参考文献:

[1]张爱玲.惘然记[M].台北:皇冠出版社,2005.

[2]竺家宁.训诂学之旅[M].台北:新学林出版社,2019.

[3]竺家宁.汉语词汇学[M].台北:五南出版社,2009.

[4]裘锡圭.文字学概要[M].台北:万卷楼图书出版股份有限公司,2014.

[5]刘润清.西方语言学流派[M].北京:外语教学与研究出版社,2020.

作者简介:

孔薇涵,博士,广州理工学院人文与教育学院副教授,研究方向:汉语史、音韵学、普通语言学、认知语言学。