邓小平领导修建成渝铁路的历史回顾

唐朝诗人李白所写的“蜀道之难,难于上青天”的诗句,道出了古代至近代中国人民尤其是四川人民几千年的心声。矿产资源众多、气候温和、雨量充沛、土地肥沃、物产丰富的天府之国四川,却因群山环抱、沟壑纵横、河网密布,造成交通闭塞,物资交流和人员交往极度不便的局面。这也一直是近代以来严重制约和阻碍西南两个最大城市——重庆、成都在内的四川乃至西南地区经济社会发展的一个重大原因。

成渝铁路修建的缘起与决策

老百姓对修建成渝铁路的期盼由来已久。晚清王朝、北洋军阀、国民党政府一直喧嚷修建成渝铁路,却寸轨未铺,反倒以此作为搜刮民脂民膏的理由。邓小平童年在初等小学堂读书时就听闻保路运动,从青年时期就对“蜀道之难”有切肤之痛,新中国成立之初,他主政西南后,以无产阶级革命家、战略家的辩证思维和远见卓识,深刻认识到交通对于一个国家、一个地区经济社会发展的重大作用,下定决心要尽快把自然条件优越、纵深广阔的祖国西南战略大后方的成渝铁路修建起来。

早在1949年进军西南以前,当时还在中共中央华东局第一书记任上的邓小平,在上海就已经两度同四川籍铁路专家陈修和恳谈,虚心向他了解过去成渝铁路筹建和现在人民政府修建成渝铁路所需技术力量、筑路物资的来源等情况,并请其帮助物色一批技术人才、撰写成渝铁路意见书。他向陈修和明确表示:“我们共产党办事绝不会半途而废,既然要修我们就修好,实现四川人民40年的渴望,要下这个决心,而且有信心,成渝铁路在我们手里建起来。”1949年8月17日,他在南京致信陈修和,询问曾面托物色铁路建设技术人才之事。之后,在进军大西南途中,他仍然见缝插针、抽出时间同铁路专家研究成渝铁路的修建问题。

1949年底大西南解放后,面对当时财政经济困难的局面,邓小平多次主持召开会议专门研究讨论成渝铁路的建设问题。12月31日,他在中共中央西南局常委办公会议上提出“兴建成渝铁路”的明确意见,把“兴建成渝铁路”作为大西南经济恢复与发展的一项重大任务。

1950年1月2日,邓小平在向中共中央报告重庆解放一个月后西南的情况和建设新西南的计划时,专门提出要“着重于修成渝铁路”。之后,他铿锵有力地强调:修建成渝铁路,“这对西南和四川人民来说,都是一件大事,政治上和经济上具有重大战略意义。成渝铁路一开工,不但可以带动四川的经济建设,而且可以争取人心、稳定人心,给人民带来希望。四川人民渴望40多年的愿望,就要实现了”。

邓小平心心念念成渝铁路的修建,在北京出席中共中央政治局扩大会议期间,又向毛泽东报告了修建成渝铁路的问题。他认为,第一,四川交通闭塞、政令不畅,修铁路可以解决这些问题。第二,重庆、成都是西南中心城市,修铁路可以带动四川乃至西南百业兴旺,可使大大小小工厂订货充足,加快工业发展,并向全国供应优质大米、猪肉、禽蛋等农副产品。第三,如果成渝铁路率先修成,就可开创中国人也能自行设计施工、完全采用国产材料修建铁路的历史,进而提高新中国国际声望。这三条掷地有声的理由,让毛泽东、党中央和政务院在国家财政经济极度困难的情况下,从全国一盘棋的大局考虑,权衡利弊,立即作出同意修建成渝铁路的决策,同时确定了“依靠地方,群策群力,就地取材,修好铁路”的方针,并先拨2亿斤大米作为修建铁路的第一次投资。此时,至少还有从山东蓝村至烟台的海防铁路、浙江萧山至穿山的海防铁路、陕西宝鸡至甘肃兰州再到新疆的西北边防铁路均亟待修建,但都暂时让位给了成渝铁路的修建。

组织领导成渝铁路修建和铁路全线通车

毛泽东、党中央和政务院作出同意修建成渝铁路的决策后,邓小平随即组织实施成渝铁路的修建工作,成渝铁路以惊人的速度在短短两年内奇迹般地实现全线通车。

1950年春,邓小平利用在北京出席会议的有利时机,主动登门拜访铁道部部长滕代远、副部长吕正操,协商铁道部加强对成渝铁路建设的领导,如调拨机车车辆等筑路物资,调配技术力量投入成渝铁路建设等,并同意滕代远提出的由西南军政委员会交通部部长赵健民兼任西南铁路工程局局长,具体统筹协调铁道部与地方力量、领导成渝铁路的修建工程。交谈中,邓小平恳切地说:“四川人民、西南人民对修成渝铁路是盼望了几十年的,是十分迫切的。”可以说,地方上对修铁路“要什么有什么”,只要“铁道部加强领导,一定会很快地修好修成”。

回到重庆后,他又同西南军区司令员贺龙、副司令员兼参谋长李达,西南军政委员会副主席王维舟,以及赵健民仔细研究了成渝铁路工程方案,力保工程质量,并指示西南军区迅速抽调一批军队干部充实成渝铁路各级领导班子,推进成渝铁路修建的各项准备工作。

1950年6月15日,邓小平在成渝铁路开工典礼和动员大会致辞中说:“我们进军西南时,就下决心要把西南建设好,并从建设人民的交通事业开始做起。我们今天建设成渝铁路,是在经济与设备困难的条件下开始的。因此,人民对建设的希望是花钱少,事情办得好,我们调出一部分部队参加建筑,也是为着替人民少花一些钱,把铁路建设起来。”“许多的困难问题必须要以为人民服务的精神,逐步地求得解决,求得克服,并防止官僚主义的倾向发生。”他庄严宣告:我们不但敢于推翻一个旧世界,我们还将善于建设一个新世界。两年内建成成渝铁路的任务一定会实现。

在研究成渝铁路工程方案时,邓小平清醒地认识到,修建成渝铁路究竟依靠谁,这是一个能否高质量完成铁路修建工程的决定性问题。对此,他指示说:“完成修路任务要靠群众,修建530公里的铁路,劈山开路、遇水架桥都要依靠10多万军工民工付出辛勤的劳动、流血流汗去完成。必须充分发动群众、依靠群众,使其认识修建成渝铁路的政治意义和对自己的经济利益,认识参加修路的光荣,自觉自愿地积极参加。”他还说,“要依靠广大工程技术人员,信任他们,尊重他们,和他们紧密合作,充分调动他们的积极性,解决修路的技术问题”。

8月23日,针对因西南地区财政经济困难将导致较大赤字,需要各方紧缩开支的问题,邓小平在西南军政委员会会议上明确指示:“财政要保证重点,成渝铁路要修,其他的可以缓办,要大力提倡增产节约,千方百计增加税收,铁路建设要保证。”

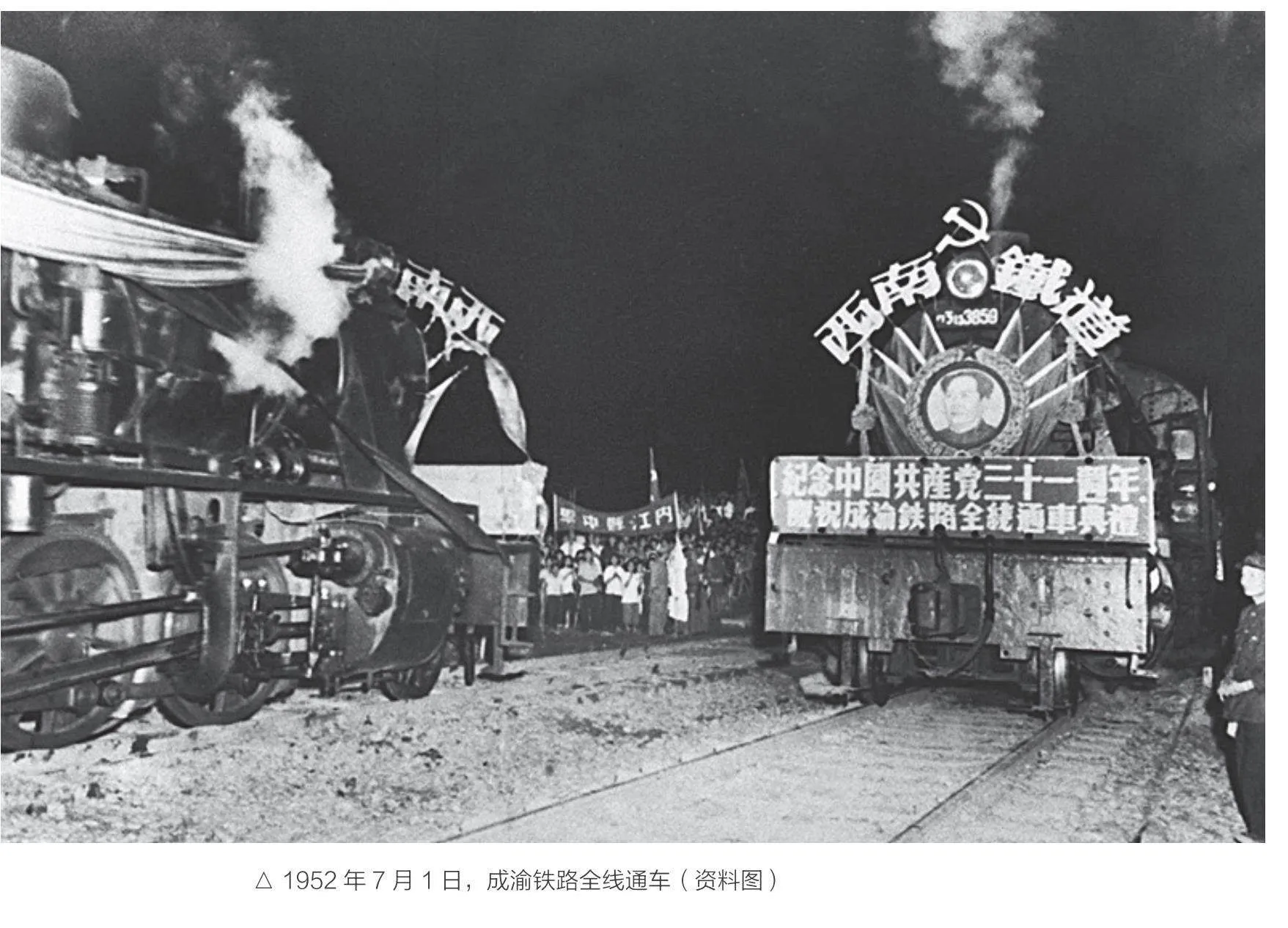

成渝铁路开工后,不久便从重庆向西铺轨,经江津、永川、隆昌、内江、资中、资阳、简阳等16个县市,横贯四川全省中心地区,仅用时两年,于1952年6月13日铺轨到达终点成都火车站。至此,经过10万多军民的努力苦战,全线总长505公里、共设60余座车站、横贯四川全省中心地区的新中国第一条自行设计建造、完全采用国产建材修建的成渝铁路全线贯通,终于实现了四川人民40多年的铁路梦。成渝铁路铺轨的速度比沪宁铁路的修筑快两倍,比南浔铁路快24倍;全线总造价为人民币19014万元,平均每公里造价37.65万元。同晚清修筑的京汉铁路相比,成渝铁路每公里平均工程量要比京汉铁路大7倍,但每公里平均修筑费用却只等于京汉铁路的5倍。

得到成渝铁路全线贯通的报告后,毛泽东、朱德、周恩来均为成渝铁路通车题词。毛泽东的题词是:“庆贺成渝铁路通车,继续努力修筑天成路。”邓小平也挥毫写下“庆祝成渝铁路全线通车”的题词。

7月1日,成都、重庆两地同时隆重举行了庆祝成渝铁路全线通车典礼大会。邓小平把举世瞩目的重庆、成都通车典礼剪彩的精彩瞬间,留给了为成渝铁路建设作出重大贡献的铁道部部长滕代远和西南军区司令员、西南军政委员会副主席贺龙。这足见邓小平的高尚情操与宽广胸怀。7月下旬,邓小平怀着建成成渝铁路的喜悦心情前往北京,于8月7日就任政务院副总理,并在随后周恩来总理出访苏联期间代理政务院总理职务。

成渝铁路修建的即时效果和战略意义

成渝铁路修建开工不久,短期内就给重庆、四川乃至整个西南的经济恢复带来较为显著的效果。作为西南水陆交通要地和工商业中心、几乎占到全国民族工业总数1/5的重庆,因接受修筑铁路钢桥、钢轨和其他钢铁制品等工业物资的订货,公营私营的钢铁机械厂就有半数以上全部复工或部分复工。钢铁工业生产的复工,又推动了作为工业与交通燃料的煤炭业的恢复开采。与此同时,428家私营机器厂和185家大型铁铺,几乎全部获得订货。钢铁、机器、铁作三业生产问题的解决,增加了炼铁的需要,进而推动了四川各地的土铁业的恢复与发展。各地汽车、木船、轮船因运输修路器材而生意兴隆;川南沿铁路线的5个县有15万人直接或间接地依靠修建铁路生活,这些地方的石工全部参加了修路,铁工、木工制作筑路工具,许多妇女和小孩锤道碴石子,为路工打草鞋、洗衣服,另有数十万人参加运输枕木。四川的土特产也在增加产量,准备迎接铁路修通后的新局面,全国闻名的蔗糖产区内江县,1951年甘蔗种植面积比上一年增加了将近一半。

成渝铁路通车后的第二年,即第一个五年计划开始的1953年,货运量比上一年增加了50.5%;同时,运输成本也降低了,1954年计划成本比1953年实际成本降低22.7%。成渝铁路建成后,以此为中心的交通运输网迅速扩大,对沿线人民的经济生活的影响也越来越大。以地处中段的内江专区为例,自铁路建成后,该专区的工农业生产发展比较快。以糖、甘蔗和煤的产量为例,1953年同1950年相比,分别增长122%、144%、329%。生产发展了,人民生活水平也随之提高。该专区人均消费细粮、猪肉和布匹,1953年比1952年分别增加45%、31.7%和28%。

真可谓只要选准经济恢复和发展的主攻方向,“一业兴”就能带来“百业旺”。

成渝铁路建成后,成为西南地区经济全面恢复和持久发展、国防力量不断加强与巩固的大动脉,有着持久而长远的战略意义,为西南地区现代化建设开启新篇章奠定了坚实基础。成渝铁路极大地改变了四川交通闭塞的落后状况,加速了生产资料和生活物资的互通有无、良性循环,使重庆与成都以及两地间的城市、农村的联系更加紧密,铁路两旁的工厂、学校、居民区因这条铁路而欣欣向荣、快速地发展壮大,进而促进了四川乃至整个西南地区国民经济的发展。随着时间的推移,成渝铁路沿线一大批国家大型骨干企业接踵而至建成,逐步形成以国防工业、电子、机械、建筑材料为主的重庆工业区和成都工业区,以制糖、食品、轻纺为主的内江轻工业区;还建成了全国、全省重要的商品粮、油菜和生猪生产基地,成渝地区也成为四川和西南地区最大的商品生产基地和经济区域。

据国家统计局的统计,到第一个五年计划最后一年,即到1957年,我国国内生产总值已由1952年的679亿元增长到1069.3亿元;而四川地区生产总值则由1952年的24.6亿元增加到52.39亿元。据此计算,1957年我国国内生产总值是1952年的1.57倍,而1957年四川地区生产总值却是1952年的2.13倍,证明成渝铁路的建成对第一个五年计划期间四川国民经济的发展发挥了巨大推动作用。

同时,成渝铁路的建成开创了新中国铁路建设史上的新时期,尤其为连通四川与周边省份的宝成铁路、川黔铁路(今渝黔铁路)、成昆铁路、襄渝铁路等的建设积累了宝贵经验,为西南铁路网的形成奠定了初步基础,是新中国铁路建设的第一个里程碑。成渝铁路通车后,修建成渝铁路的大军又马不停蹄挥师北上,参与修建宝成铁路,之后又参与川黔、成昆等铁路的修建,使天府之国的铁路大动脉与全国各省区连成一体,彻底改变了“蜀道之难,难于上青天”的历史面貌。

我对成渝铁路的记忆

1951年4月,我出生于重庆市中区(今重庆渝中区),家住紧邻菜园坝火车站东南侧的长江边。成渝铁路这条贯穿四川盆地的钢铁巨龙,在我心中不仅仅是一条铁路交通线,更是一道生机勃勃、绚烂多彩的风景线,同时,它还是我的城市生活的一部分,是我懵懵懂懂的孩提时代出门的必经之路,是我逐渐走向成熟的青年时期走出家门、探求外部世界的好奇之源,是我与家乡重庆紧密联系的纽带,是我人生历程的重要见证和一条最为重要的情感线。

每当我听到菜园坝火车站内传出的那来来往往的火车呜呜呜呜的汽笛声、哐哧哐哧的车轮声时,心中总是荡漾着一种别样的温暖的感受,往事总会一幕幕地浮现在我眼前:菜园坝火车站是我小学和中学每天上学、放学的必经之路;它又在我成年后欢送我去部队服役,迎接我退伍返回家乡,后来我又经常从这里坐车去50多公里外的工厂上班并返回市区休假;它还欢送我去位于成都的大学学习,又迎接我返回家乡;它也欢送我调北京工作,又迎接我返回家乡探亲或出差。

70余年来,我见证了成渝铁路不断现代化的历史变迁,也见证了家乡特别是在其再次成为直辖市后因路而日新月异的发展。我更加关注家乡经济社会的发展,更加珍惜同家乡方方面面的联系,也更加热爱家乡这片土地。更为重要的是,我逐步深入地了解到,邓小平是成渝铁路建设的首要倡议者、最早决策者和最高领导者,这使我更加深切地体会到他全局在胸、深谙唯物辩证法、实事求是、经济建设交通先行的深邃战略眼光和非凡远见卓识;成渝铁路的修建,是邓小平主政西南时期的一项特大型经济建设工程,实现了四川人民期盼了40余年的愿望,是他一生大手笔中的一大杰作。

进入改革开放和社会主义建设新时期,成渝铁路依然是我心中的那道生机勃勃、绚烂多彩的风景线。

(作者系原中共中央文献研究室第一编研部主任、研究员)