自己对社会还是有点用的

20世纪末的下岗潮一直漫延至新世纪初,2005年,陈瑞建下岗了。

原本在福建一家鞋厂国企里有着稳定体面的工作的他,丢了“铁饭碗”,下岗后的陈瑞建尝试了几份不同的工作——在城市高楼外墙上做过“蜘蛛人”,在派出所做过晚上执勤的保安,有时候两份工作白班和夜班连轴转,熬了一夜后,白天再去跑外卖的活儿。生活奔波又烦闷。

户外登山是被撕开裂口的日子里透进来的光,是陈瑞建在生活的重压下给自己留出喘息的时间。那是“非典”过去的第二年,健康观念的转变带来全民参与户外运动的热潮,山里的驴友明显多了起来。对于当时的陈瑞建来说,周末爬爬山是一个成本比较低、还能宣泄情绪的爱好。起初他是一个人走,后来在路上结识了越来越多志同道合的山友,这其中就包括后来带他加入山地救援队的天马、尖尖、斟酌几人。

很早的时候,大概在90年代末,在还没有正式加入山地救援队之前,天马一群人就作为领队在山里探索一些新路线,根据评估出来的难易程度,把这些线路定出等级,通过这种方式提醒来登山徒步的驴友们量力而行。到了2001年,福建省山地救援队成立,天马几人加入其中。

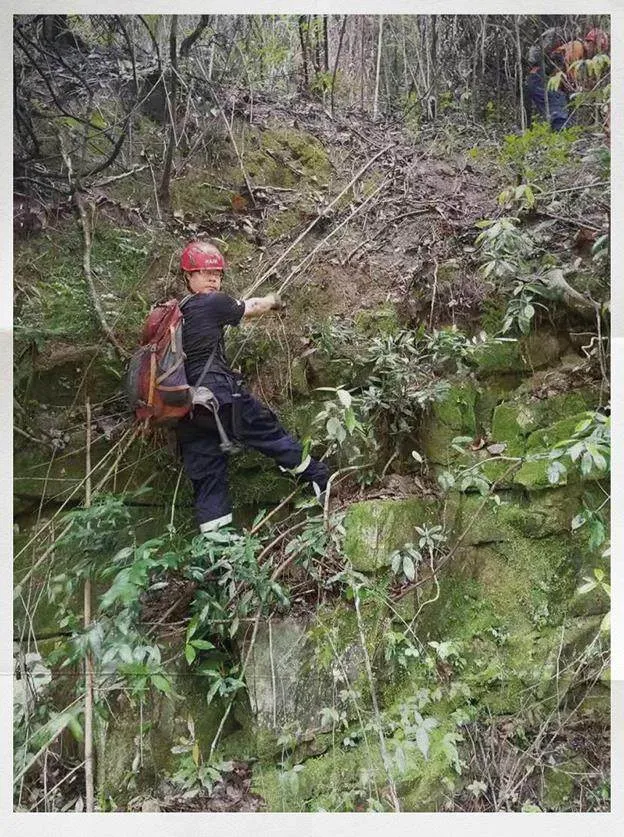

爬了一年的山,亲历了几次救援活动后,陈瑞建也渐渐有了自己的想法:一方面是他真的爱好登山运动,另一方面同行的山友发生困难时,有能力去帮一把,让已经在工作生活中感到失意的他,突然觉得“自己对社会还是有点用的”。开始登山的第二年,陈瑞建便加入了福建省山地救援队。

家人都知道陈瑞建常去登山,但救援这件事起初他并不敢如实告知。有时家人可以从陈瑞建的出行时间上探出端倪,往常凌晨6 点才下班的他,如果三四点钟就提前回来了,那家人就会怀疑;后来就瞒不住了,随队采访拍摄的记者把他带到了电视镜头里,高危险系数的救援必须配备的保险需要通知到每一位队员的家属。但每次从山上下来,如果身上带了伤,陈瑞建还是会找个借口蒙混过去,仿佛“轻轻松松”地把人救了出来。

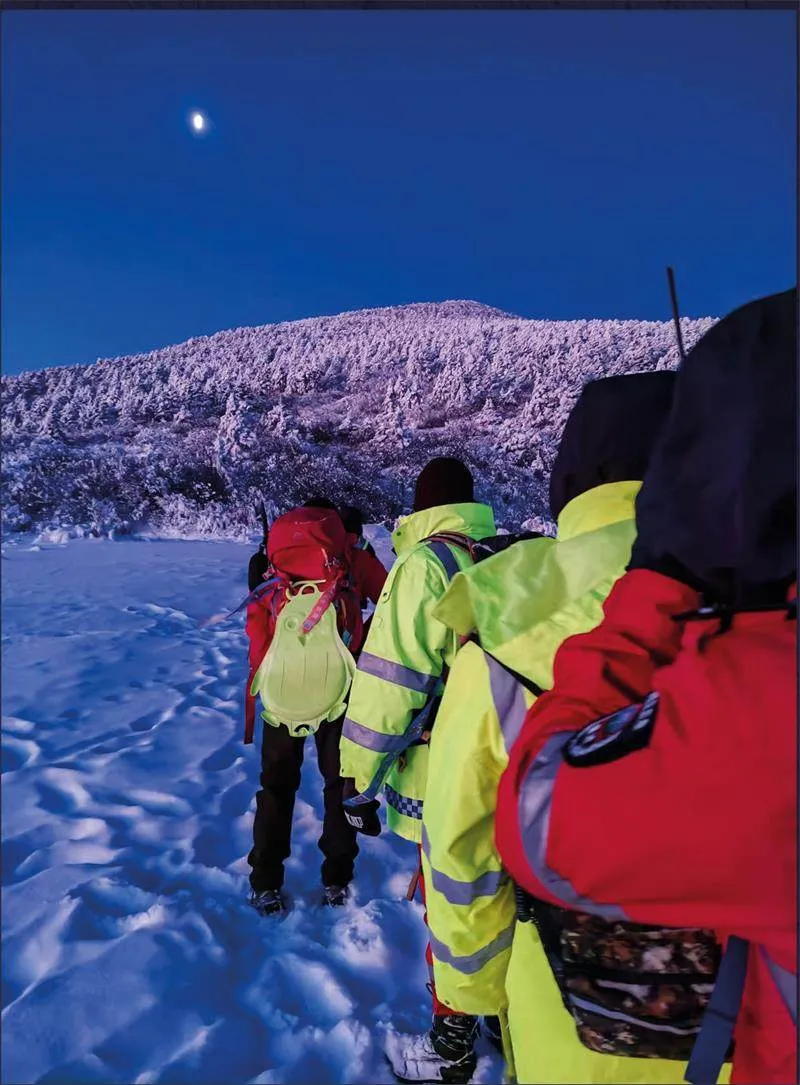

早期的一次救援经历成为他迄今为止记忆中最后怕的一件事。那是个黑夜,他和队友们走到一处大概十几厘米宽的断崖边缘小路,前面的队友正常通过,他走过时突然滑了一跤,边上就是幽深的悬崖,幸亏脚边一棵三四十厘米高的小树抵住了他才没滑落下去,但身体一侧剐蹭出大片伤口。如果没有这棵小树呢?他很难想象。回到家后,陈瑞建不敢吭声,家人问他身上的伤怎么回事,他也含糊蒙混了过去。“你是家里的顶梁柱,你出了事,家人肯定提心吊胆。”那次之后,他时刻提醒自己在救援中要以百分之二百的心来对待救援。但十几年来,陈瑞建身上因为救援留下来的大伤小伤并不少,去年一位记者来到他的家里,还专门用相机拍下了他那双满是伤痕的脚。