非遗符号重塑宜春城市形象魅力

摘要:宜春市位于江西省西北部,是长江中游城市群重要成员,也是赣湘鄂区域中心城市,地理位置优越且非物质文化遗产丰富,宜春市非物质文化遗产(以下简称“非遗”)作为中华优秀文化的重要组成部分,具有显著的地域性和民族性,见证了地区历史发展进程中多元文化的交融。现基于符号学视角,以挖掘宜春非遗符号为切入点,从现状、内容和活化三维度,展开对宜春城市品牌形象塑造的研究,旨在以新质生产力推动宜春城市品牌形象发展,提升宜春城市传播力和影响力。

宜春非遗是世代传承的历史文化,其技艺、经验、精神都是该地区世代人民对生活智慧的凝练,蕴含着深厚的文化价值和内涵底蕴。文化的挖掘是区别城市之间最直接真实的方式,是城市表达的形式之一,也是使其成为具有标志性特征、价值内涵、人文底蕴的城市叙事方式。作为符号互动空间,非遗承载着文化意义的符码,不断内化城市内在的思想观念,通过非遗叙事手法,尝试利用“动态重构”与“意义共享”对城市形象进行解析重构和提炼转化,深入挖掘宜春非遗符号特征,并探究其困境与活化,以期赋予宜春“月亮之都”的新文化标签。

由危机审视现实:宜春城市形象传播的困境

近年来,宜春市高度重视城市形象的打造与传播工作,在城市文化研究保护、文化传播、文化建设等方面积极推动并取得一定成果。但在信息传播渠道技术加速更迭以及大众信息接收渠道日益丰富的今天,宜春在地方文化内涵的深入与挖掘方面仍显不足,影响了宜春地区的文化传播与建设。

宜春城市形象数据来源

本文选取拥有较高用户数量的携程网作为数据来源,以“宜春”为主题词搜索相关游记和点评内容,利用八爪鱼采集器V8.7抓取到298条游记数据。选择2022—2024年三年间的游记及点评,剔除与景点关联性不大和诗歌散文形式的内容。将同一地点、景点、相同名词合并,去除所有标点、段落符号、英文和数字、冠词和语气助词等与词频分析无关的内容,修改样本错别字,最后获得有效文本254条。

1.高频词分析

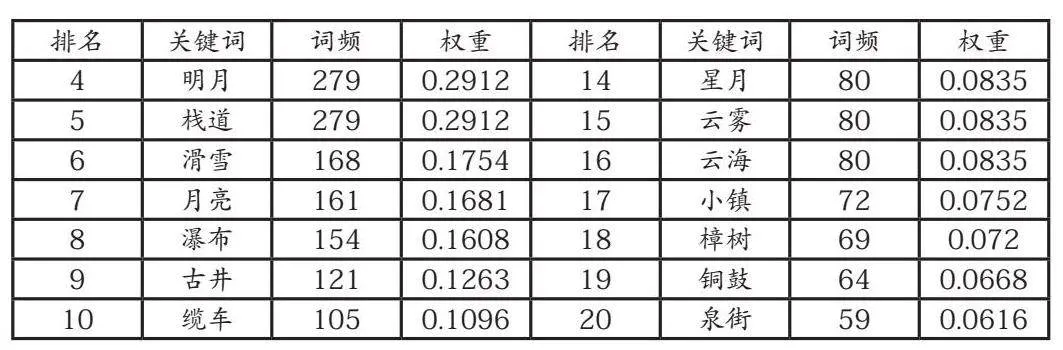

利用jieba中文分词库进行文本分析,根据词频出现的频度高低选择前100位关于宜春感知形象的高频词,由于篇幅限制,以下筛选了旅游景点地名词前20位高频词(见表1)。

从表1可知,大众对于宜春城市出游的认知以明月山、温泉、滑雪等为主,对“月亮之都”的别称有一定的印象,说明宜春在现有城市形象的宣传工作方面开展较好,获得大众一定的认可度。

2.宜春认知形象词频分析

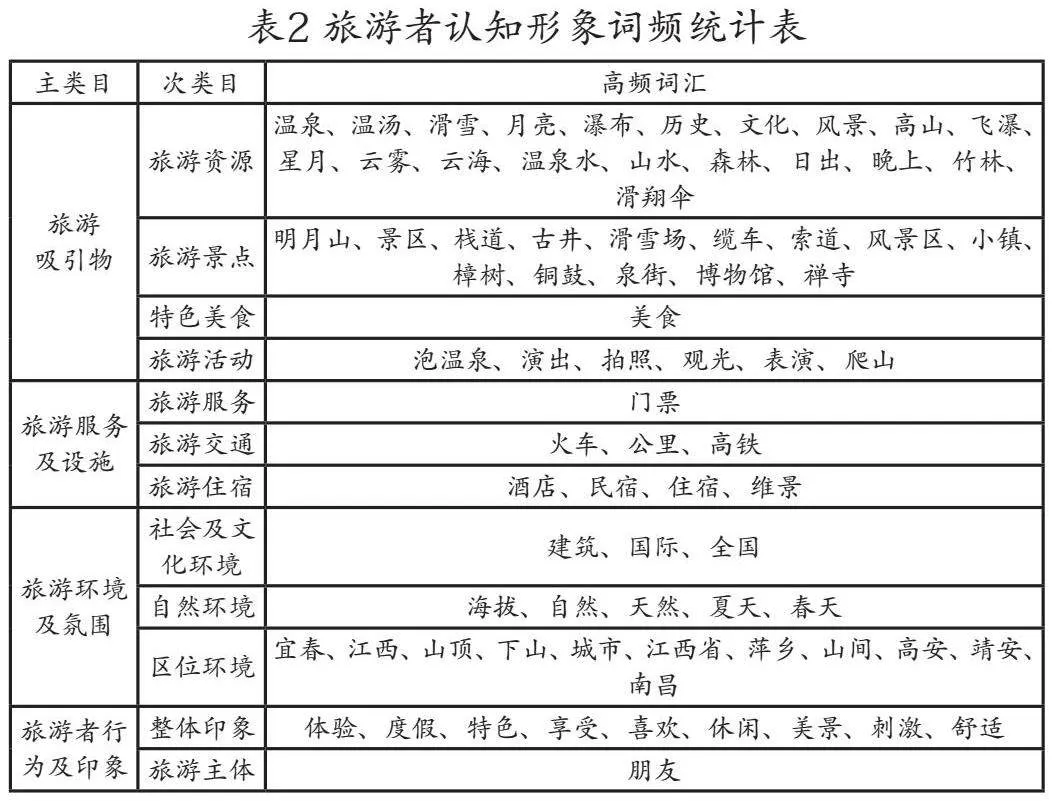

根据提取的高频词,筛选出大众对宜春城市认知形象属性,构建旅游吸引物、旅游服务及设施、旅游环境及氛围和旅游者行为及印象4个主类目及15个次类目属性表,具体分布及所占比例如表2所示。

根据整理分类出的4个主类目可知,在旅游吸引物方面,宜春旅游资源主要以自然资源为主,如温泉、瀑布、云雾、日出等,旅游景点以明月山为主,主要活动形式有爬山、泡温泉等,说明宜春地区自然资源丰富,是宜春城市发展的标志性特征。但在高频词整理中发现,在自然资源中提及较多的文化(词频212、排名12)、历史(词频133、排名25)等关键词在后续的其他类别中出现的相关性词语较少,旅游景点中仅有博物馆具有明显的人文历史特征。

宜春城市形象传播困境

1.城市人文历史挖掘不足,非遗认知意识弱

目前,宜春在旅游平台宣传的主要落脚点聚焦于自然景点,对人文景点的关注存在明显滞后,未见宜春文化、宜春非遗等内容的相关经验贴分享。检索除旅游平台外的其他社交平台,旅游文案以及网民回复等主要着重于自然景点和历史建筑,其宣传缺少文化核心点,而非遗也提及较少,未形成一定规模的传播。由此可见,无论是本地人还是游客,对宜春非遗都了解甚少。

2.非遗传播力度不足,缺少内容活化与应用

当下,大众热衷于从感性视角获取城市历史文化信息,宜春现有对人文历史的传播推广,多以理性文字、传统视频的形式从历史梳理视角进行编排,缺少实体感触与真实纹理的内容,以及共通情绪的共鸣,限制了大众对宜春文化符号的解读。因此,部分极具地方特色的非遗优质内容,在“教科书式”的叙事下,难以激发大众的好奇与想象,削弱了文化传播的效果。

以符号阐释文化:宜春非遗的符号表达

目前,在中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆网站可查询到江西宜春共有9项国家级、89项省级、174项市级非遗列入在目,涵盖民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、传统体育、游艺与杂技以及传统美术等领域。以下通过挖掘具有代表性的非遗文化内涵,从索绪尔的“能指”“所指”视角寻找对非遗解读的机会点,以文化符号呈现一座城市的精神文明和形象载体,构建宜春非遗形象,提升宜春人文气息城市形象,夯实城市文化底蕴与内涵。

宜春国家级非遗按照名录类别划分共有六类,分别是传统音乐、传统戏剧、传统技艺、传统舞蹈、传统医药、民俗。各类别非遗的表征符号除声音要素不同之外,在展现形态上也存在明显差异,呈现出不同的文化象征符号。因此,需要提炼不同的典型形象成为传播与记忆的关键要素。以下是对部分宜春国家非遗元素符号的分析提炼。

唢呐艺术(万载得胜鼓)

唢呐艺术(万载得胜鼓)是传统音乐类别中重要的文化记录。得胜鼓是万载县极其重要的民俗活动之一,凡遇娶亲嫁女、生日祝寿、华厦落成、开业庆典、欢庆佳节等,当地人都要演奏得胜鼓。据相关记载,演奏得胜鼓使用的乐器共十三件,而在国家级非遗代表性名录中记载其以民间唢呐曲牌与锣鼓乐组合为代表,小打行云流水、欢快流畅,大打气势磅礴、庄重热烈。因此,为方便万载得胜鼓符号形象更具大众传播与记忆的特征,可在乐队器乐中选取“唢呐+锣鼓”为代表作为象征符号形式。

锣鼓艺术(花镲锣鼓)

传统音乐类别中另一重要器乐是锣鼓艺术(花镲锣鼓)。锣鼓艺术(花镲锣鼓)主要用于传统的灯会社火、庙会、大型庆典等。花镲锣鼓是以唢呐、锣和钗(镲)等打击乐并重的小型民间器乐合奏形式,民间普遍称为“吹打”。花镲锣鼓有固定的乐队编制,其中镲对协调节奏、渲染气氛起着不可忽视的作用,亦称“花镲”。因此,“花镲”成为花镲锣鼓最具代表性的象征符号,区别于其他传统音乐类鼓文化。

傩戏(万载开口傩)

傩文化最初主要兴盛于黄河流域和长江中游地区,涉及贵州、安徽、江西、福建等省份。万载傩舞又称“跳魈”,是当地百姓为了祈求平安而举行的表演活动,傩面具是傩文化重要的象征符号。“开口傩”之所以得名,正是因为傩舞表演者头部所戴的面具,因在嘴部制作时有所不同,下嘴唇能活动张开的被称为“开口傩”。因此,开口样式的面具成为开口傩的象征符号,以区别于其他傩文化。

采茶戏(高安采茶戏)

采茶戏是江西民间地方戏曲之一,不同采茶戏的装束外形、表征符号也有所区别。高安采茶戏中的旦角常以农妇、村姑此类人物形象为主,“手帕”是其重要的道具,外形塑造及道具源自采茶过程,以此模仿高安地区人们的日常活动。因此,宜春采茶戏在形象符号传播上可注重采茶戏动作的选取以及“手帕”道具的刻画,通过特定的动作样式体现高安采茶戏的精华。

药市习俗(樟树药俗)

樟树药俗是指在樟树一带流传千年的以中药材炮制技艺和药材交易风俗为主体的樟树药文化习俗。在当地,中药炮制、药材交易、药膳、药业信仰是一项独特的民风民俗,在国家级非遗代表性名录中,药市习俗(樟树药俗)属于民俗一类。因此,樟树药市是当地非遗重要的文化符号元素之一。

非遗文化新质生产力赋能:宜春城市形象的构建路径

新质生产力是在社会日渐网络化、信息化、数字化、智能化的背景下,生产力因科技创新加速、新型产业崛起而呈现的新形式和新质态。在宜春城市形象构建中,应融入非遗文化新质生产力,由数字技术推动非遗传播的创新,赋能宜春城市形象的构建。整个过程中,既要有文化内涵又要适应数字时代的文化传播方式,从文化生产到文化表达,在传承与创新之间找到平衡点,有效提升城市的吸引力和竞争力,进而促进城市经济和旅游业的发展。

数字化标签符号,共建城市形象新气质

在城市形象传播过程中,视觉识别系统是城市形象塑造和传播的重要方式之一,通过视觉识别系统将景点、文化、美食等特色城市符号进行对外传达。符号的呈现需从以下维度展开。首先,形象要美观精致,能使观赏之人感官上产生美的享受;其次,要具有深厚的内涵意蕴,能够代表当地的精神文明,体现地方风貌;最后,符号传播时具有一定的联想延展性与丰富性,能够帮助大众快速识别城市特征,加深对城市的认知。新质生产力背景下,为避免出现城市形象同质化现象,城市形象视觉系统设计应结合数字化手段,将城市独有的地方文化和历史人文资源结合,挖掘城市深厚、悠久的地方文化,以此彰显城市独特的文化气质。

宜春素有“月亮之都”“亚洲锂都”之称,为加深其城市标签的历史文化底蕴,应结合当地非遗沉淀自己的景观符号,呈现文化标本,传递这座城市的独特魅力和生命力,以此吸引大众的注意力。例如,借助非遗中已有明显差异性文化特征的“花镲锣鼓”“万载得胜鼓”或“高安采茶戏”,在视觉识别系统上优先占据文化新印象,通过虚拟现实技术将“花镲锣鼓”“万载得胜鼓”或“高安采茶戏”的象征符号作为图形宣传符号的基础,通过直观的静态形象结合文化底蕴,呈现城市气质,加深大众对地方非遗的认识与记忆,进而加深对宜春城市的认识与印象,构建大众对宜春这座城市的理性认知。

跨时空社交场景符号,共燃城市体验新氛围

城市形象是大众对于外部物质世界的心理感受,结合自身对文化素养的理解综合产生的公众意向。通过鲜活生动的场景感受城市生态环境状况,是近年来不少游客探索城市文化的具体路径。在场景符号塑造中,城市文化和城市生活都离不开以人为核心的社会网格活动,自然景观符号和人文景观符号的活化,从静态到动态的转变,都是通过居民自觉或不自觉且持续进行的社会交往活动形成的城市文化活动。值得注意的是,人文历史文化的传播实践中,宣传形式主义往往超越了本质文化内容的传播,陷入“自言自语”的困境,而大众通常难以接受和理解这样的文化内涵和意义,二者之间缺少共通的意义空间。

宜春在借助非遗进行城市形象宣传上,为避免“纸上谈兵”“照本宣科”等形式主义,在策划设计时应注意人与文化的交融,打通跨时空社交互动路径,打造虚拟空间,大众可以体验不同时代的文化产物、与历史人物交流、感受历史场景等。例如,热点非遗“潮汕英歌舞”“福建游神”的传承和传播模式,仅在特定时期能够感受,而数字虚拟空间的打造,除节日等特定时期外,大众在日常生活中同样可以感受非遗焕发的生命力。回归本地视角,万载开口傩原本是当地百姓祈求平安举行的表演活动,通过数字虚拟空间,大众可以随时随地感受傩文化的魅力。除此之外,药市习俗也极具特色,打造数字虚拟空间与实体药市文化街区相结合,将传统中药文化与现代饮食相结合,邀请游客切身感受药市习俗。一方面,数字文化体验活动打破了传统传承与传播的模式,从继承制到普及化,让非遗“活”起来;另一方面,数字文化体验活动让更多人打破时空限制,能够感受,甚至参与体验活动。

数字文化空间精神符号,共创城市价值新高度

从过去城市品牌形象的单向传播到新媒体时代的双向传播,城市与受众之间开始建立互动与反馈机制。碎片化信息在城市形象传播中迅速吸引了大众的注意力,大众需求的多变、多样要求城市品牌形象内容的传播更精准、细分、个性。城市核心内容的打造成为大众关注和流量变现的关键点。过度宣传、过度美化的宣传形式已经被淘汰,真实真诚的内容呈现方式和创新创意的宣传方式才是新媒体吸引大众、留住大众的最好方式。数字文化空间构建了一个真实、开放、创新的文化生态环境,文化主体与大众可以在此平台展开内容生产,促进传统文化的当代表达和传播,为大众提供沉浸式的文化体验,也为传统文化的传承与发展注入新的力量。

城市形象的构建是一项需要多方主体共同努力且长期规划的工作。从自然符号到人文符号,深入挖掘宜春城市的文化内涵、特色符号、主题活动等都是为了凝聚地方精神,形成统一精神象征,进而代表整座城市的状态与气象。对于宜春而言,构建数字文化空间并将多个文化主体串联,形成以宜春为核心的文化平台,是提升当地百姓对非遗认知与了解的重要传播形式。百姓是城市的主体,以本地精神浸染外来体验,以非遗精神灌注城市形象,将当地千百年来的文明习俗融入现代化的城市生活,在群众参与下产生情感认同与共鸣。在无形中塑造充满文化气息、烟火气息、好客热情的城市形象,使游客产生强烈的代入感,一心一意、心意相通才能讲好城市新故事,打造数字宜春,进而开发当地的数字经济资源,实现流量转化。

一千座城市应有一千个独特形象,在新媒介环境下,提升宜春城市品牌形象,打造“出圈”的城市品牌形象,既要回归过去又要结合当下,同时关注传播渠道特点与受众喜好特征进行整体规划。跳脱“求快、短暂、一时”的城市经济模式,继而实现长远可持续的再生价值,捕捉当下社会最核心的文化需求与价值动向,深耕宜春城市文化,打造具有特色的历史文化精神符号形象。因此,需要因地制宜发展新质生产力,联合多方力量,不断优化创新打造更有冲击力的城市形象,实现城市可持续发展,塑造“三新”城市形象。

本文系宜春市社科研究“十四五”(2024年)一般课题项目“非遗文化新质生产力赋能宜春城市形象构建与传播策略研究”(编号:24SK190)研究成果。

(作者单位:江西外语外贸职业学院)