古籍整理图书中运用“他校”的问题

他校是古籍整理中常用的校勘方法,运用他校可以发现和改正古籍图书中的讹误。由于他校使用的文献材料较为复杂和丰富,使用此法时应注意明确文本依据、确定史源和厘分文本层次等问题,从而提高整理质量,避免疏漏。

文献在传抄、刊刻过程中,难免产生各种讹误,影响读者对文意的正确理解。因此,在古籍整理中需要综合运用各种方法发现和匡正这类错误,以恢复古书原貌,随之产生了校勘这门学问。近代学者陈垣在《校勘学释例》中系统总结了前人校勘的四种方法,即对校法、本校法、他校法、理校法。校勘四法被普遍运用于当下的古籍整理工作,并以校勘的精审与否作为评判古籍整理图书质量高低的重要标准之一。

对于校勘在古籍整理中的实际运用,前辈学者已多有说明。乔秀岩《古籍整理的理论与实践》一文更以大量实例,从理论层面总结了今人校勘实践中的普遍性问题。该文强调古籍校勘需具备历史的眼光,辨别书籍版本间的差异,平情体察作者行文立说的文本依据和思考逻辑,尊重各文本间的异文,反对轻易校改,对古籍整理出版工作具有重要启发。本文拟结合古籍图书编辑中的部分实例,探讨古籍整理运用他校时应注意的若干问题,以此为乔氏之文的补充。

明确文本依据

所谓他校,陈垣《校勘学释例》中云:“他校法者,以他书校本书。凡其书有采自前人者,可以前人之书校之,有为后人所引用者,可以后人之书校之,其史料有为同时之书所并载者,可以同时之书校之。此等校法,范围较广,用力较劳,而有时非此不能证明其讹误。”可见他校注重使用他书有关本书内容的材料进行校勘,相较于对校和本校,其凭借的文献材料更为复杂和丰富。

传统文献在不断衍生的过程中,相同的文本有时可见于多种文献,尤其是以排比、撮录材料为主的抄纂类文献的生成,更是带动了同一文本在不同文献中的重复著录。然而,当同一文本被收录于若干不同文献时,由于材料获取条件受限,有时易形成异文和讹误。因此,当整理者需要对某些可能具有多种材料来源的文献进行校勘时,首先应尽可能地明确其文本依据,从而做到有的放矢,避免不同文本间异+oaoZvjmBR+F80F8Ij0Y1A==文、误文的干扰。

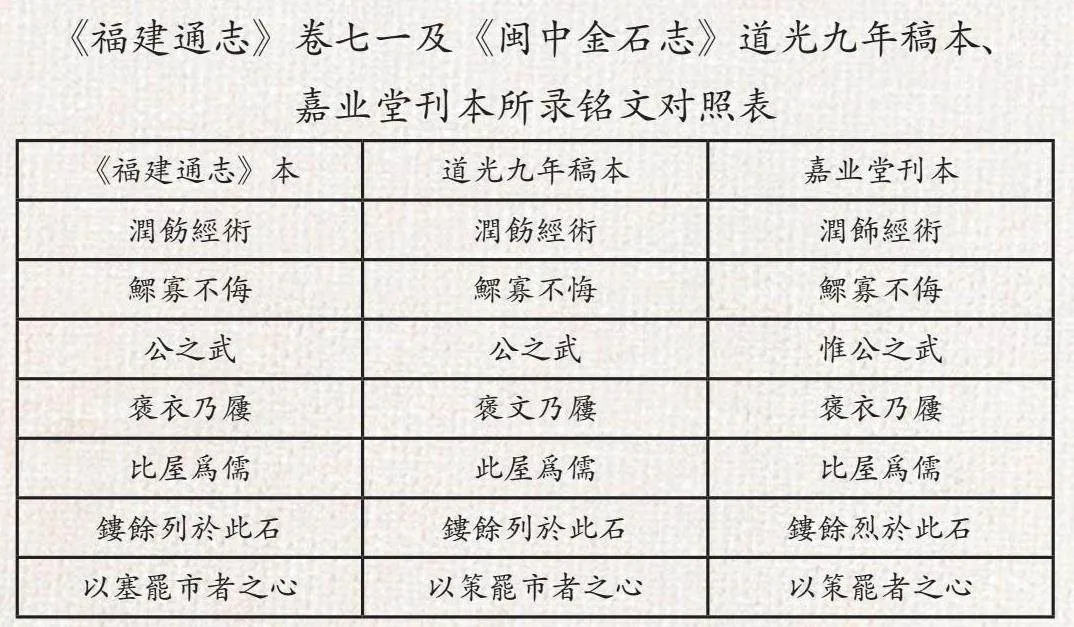

以清代学者冯登府的《闽中金石志》为例,该书原为清道光年间陈寿祺主纂《福建通志》之“金石”一门,全志后为人删毁而未能刊刻,仅若干门类别本单行存世,此书即其中之一。《闽中金石志》于清代末刻,存世稿本数种,如湖北省图书馆藏不分卷本、上海图书馆藏三卷本、南京图书馆藏十四卷本等。民国年间南浔刘承幹得稿本一种,刻入《嘉业堂金石丛书》,为《八闽文库·要籍选刊》所收《闽中金石志》之整理底本。由于sIS0Wmh3TNWjQ5Mi4nv4tA==冯登府编纂时抄撮众书,各篇来源不一,特别是涉及具体的碑文时,一般不会孤见某书,而是收录于各家别集(别集又往往有多个版本)、总集、方志等,因而校勘的首要工作便是确定冯登府誊录时的文本来源。例如,《嘉业堂金石丛书》本《闽中金石志》卷一之《成公李椅去思碑》,冯登府著录称“独孤及撰,见郝《志》”。“郝《志》”即清郝玉麟等所修乾隆《福建通志》。此外,《福建文献集成初编》影印南京图书馆藏道光九年十四卷稿本中,题此篇为“去思碑”,下注“通志”二字,亦可证此篇碑文确是录自乾隆《福建通志》。然而,乾隆《福建通志》于卷七一《艺文·记》、卷七三《艺文·碑铭》两载此文,前篇题作《独孤及福州都督府儒学治记》,全载志文、铭文;后篇题作《唐独孤及李成公椅去思碑》,仅录志文。除铭文有无外,两篇志文亦存在一些异文。考冯登府于本条下按语云“此《去思碑》,郝《志》于《都督府儒学记》重载此文,殊误”,以《福建通志》卷七一所载碑文为重出之误;《闽中金石志》于《成公李椅去思碑》后又著录《福州都督府儒学治记》一条。综合两处记载可证,冯登府所录志文当是依据《福建通志》卷七三之《唐独孤及李成公椅去思碑》。至于铭文,经比勘《福建通志》卷七一《独孤及福州都督府儒学治记》及《闽中金石志》道光九年稿本及嘉业堂刊本,三者间的异文表录如下。

《福建通志》卷七一及《闽中金石志》道光九年稿本、

由上表可知,道光九年稿本之铭文除几处讹文外,其余与《福建通志》相同,则稿本铭文或是据卷七一之《独孤及福州都督府儒学治记》誊录。而刻本除改正稿本误文外,还存在使铭文更显平易和整饬化的倾向,体现了从稿本到刻本间的转变。据此可以认为,在对《闽中金石志》中《成公李椅去思碑》进行校勘时,志文首先当依据乾隆《福建通志》卷七三之《唐独孤及李成公椅去思碑》,铭文则应据卷七一之《独孤及福州都督府儒学治记》。然而,在乾隆《福建通志》中,卷七一之《独孤及福州都督府儒学治记》著录于卷七三之《唐独孤及李成公椅去思碑》之前,整理者如不细致审查,易将前者误认为本篇的出处。由于两篇志文存在若干异文,一旦以前者作为校勘依据,必然会产生一些“无关”的校记,而遗漏真正需要出校的错误。

《闽中金石志》卷一又著录《下邳林夫人墓志》一条,该墓志又见于《金石萃编》卷一一四、《全唐文》卷七九一。经比勘,《金石萃编》与《全唐文》所录志文阙文甚多,远多于《闽中金石志》,则冯登府显然不是抄自此二书。考冯登府于此篇志文后引福建闽县学者孟超然的一段跋文,其自撰按语又称“此碑孟超然于乾隆三十九年得之福州西郊凤凰山池侧”等,则此志文或是得自孟超然。检孟氏《瓶庵居士文钞》卷四《唐下邳郡夫人墓志题跋》后著录此碑志,文字与《闽中金石志》悉同,则校勘时应依据孟集而非《全唐文》或《金石萃编》。顺带一提,冯登府之后,泉州学者陈棨仁在其所撰《闽中金石略》卷一中亦录有《下邳郡林夫人墓志》,跋文称“乾隆三十九年福州孟吏部超然得是石于西郊凤皇山池侧,文已漫漶,《金石萃编》所录阙字尤多,此则对石迻誊者也”。由于是直接录自原碑,已涉及对碑刻文字的辨识和考证等学术层面,则不宜再据《金石萃编》或《瓶庵居士文钞》等轻易校改。

确定史源

部分古代文献在编撰过程中存在辗转迻录、层层因袭的情况,校勘时作为他校的材料另有来源,需要上溯至原初文献,否则不易发现底本中的讹误。通过探寻史源检核史料正误的方法,最初由陈垣系统总结提出,其早年所作史源考证文字后结集为《陈垣史源学杂文》,编者陈智超于该书前言中指出史料运用错误的三种原因,前两点为“史源本身没有错误,但引用者由于疏忽,或由于误解,把正确变成错误。这种情况可称为误引”“史源本身没有错误,但引用者没有直接查对原书,仅是根据他人之误引,结果是以讹传讹”,故史源考证的首先是寻找史料中人名、故事的出处,即追寻其史源,其次是考证其讹误。这一方法同样适用于他校。

以福建人民出版社的《尚书通考》整理本为例,该书是元朝人黄镇成所撰的一部考证《尚书》名物制度的重要著作,其中博取经史典籍,杜佑《通典》、郑樵《通志》是被引用较多的文献。由于《通典》《通志》多为引述和剪裁前代文献,二书在迻录材料时产生的一些讹误同样被保留在《尚书通考》中。《尚书通考》卷四“历代乐名”条:“河间修兴雅乐,大儒公孙弘、董仲舒皆以为音中正雅,立之太乐。春秋乡射于学官,希阔不讲。故自公卿大夫观听者,但闻铿锵,不晓其意,而欲风谕众庶,其道无由。”该文引自《通典》卷一四一《乐一·历代沿革上》,文字略有小异,讲述的是河间献王所修雅乐之兴替。所谓“希阔不讲”,本应指不常论习雅乐,然而《通典》《尚书通考》既作“春秋乡射于学官”,则“希阔不讲”之事转而属之“乡射”,难以与下文“故自公卿大夫观听者,但闻铿锵,不晓其意”相联系。检日本宫内厅书陵部藏北宋本、北京大学图书馆藏宋刻宋元递修本《通典》俱作“春秋乡射于学官”,皆不足以作为校改的依据,继而复检《通典》此文史源《汉书》卷二二《礼乐志》,相关文句作“春秋乡射,作于学官,希阔不讲”。可见,自《通典》至《尚书通考》,均于“于”上脱一“作”字。“春秋乡射,作于学官”,即指河间献王所修之雅乐,仅春秋乡射时奏于学官,平时则少有论习,从而造成了公卿大夫“但闻铿锵,不晓其意”的局面。《通典》《尚书通考》二书整理者均据《汉书·礼乐志》于此处补上“作”字,可谓校改得宜。

再如《尚书通考》卷六“八音”条,黄镇成附注云“见《通志》”,可知此篇袭自《通志·乐略·八音》。其中“箜篌”条云:“汉武帝使乐人侯调所造,以祠太乙。或谓侯晖所作。其声坎坎应节,谓之坎侯,声讹为箜篌者,因乐工人姓耳。”按此文意,应理解为“坎侯”声讹为“箜篌”是因制作工人为侯姓所致。然而,“侯”作“篌”者,不过为后人因箜篌材质而另加“竹”旁于“侯”上,则所谓声讹者只能是“坎”“空”音近而讹,而“空”本与“工人姓”无关,因知此处文字或有讹误。《通志·乐略·八音》原为因袭《通典》卷一四四《乐四·八音》而成,复检各本《通典》此段文字,作:“其声坎坎应节,谓之坎侯,声讹为箜篌。篌者,因乐工人姓耳。”则系《通志》脱文,而《尚书通考》因袭其误。《通志》《尚书通考》整理者据此于“者”上补一“侯”字,则文从字顺。

厘分文本层次

文献在漫长的流传过程中,不可避免地会产生诸多异文,进而形成不同的版本,这些异文、版本都是具体的历史存在。故后世学者为之笺注或者征引该文献时,如何选择不同版本间的异文,既受限于当时所能见到的版本这一客观因素,也与其基于各自学术理念所作判断这一主观因素相关。今人整理时,理应遵循“以贾还贾,以孔还孔,各得其底本”的原则,厘分文本与文本间的层次,充分尊重作者意见,而非用后人的观念替作者修改,或依据某一文本否定其他异文。

以清代学者汪中的《述学》为例,其内篇《周公居东证》引《逸周书·明堂解》云:“七年,致位于成王。”某整理本改“致位”为“致政”,并出校云:“底本作‘位’。朱右曾《逸周书集训校释》曰:‘一本作“位”,非。’松案:今据《汲冢周书》改。”其后引潘振、陈逢衡、《竹书纪年》之说笺注“致政”。虽然仅就《逸周书·明堂解》而言,“致政”或许较“致位”更符合文本原貌,然而整理者校勘的并非《逸周书》,而是汪中的《述学》,在清代所见《逸周书》各版本“致政”“致位”并存的情况下,汪中采用“致位”这一异文,已成为历史事实,整理者便不应擅改这一事实。同样,在《周公东居证》中,汪中还引用《逸周书·作雒解》“三叔及殷东、徐、奄及熊、盈以略”,“略”下以小字注云“疑当作‘畔’”,可见汪中对《逸周书》的文字是非自有判断。退而言之,即使整理者觉得仍有出校的必要,校勘记也不应依据《逸周书集训校释》。作为整理者,固然可以参考朱右曾的论断,但在校勘结果的呈现上,则不能以朱右曾之是非为汪中之是非,因为这是以朱右曾的学术判断代替了汪中,而非出于整理者自身之审订。

前文提及《通典》《通志》作为黄镇成编撰《尚书通考》的直接材料来源,是他校时的第一层依据,但如在校勘时遇到二书之间存在讹误的情况,仍需回溯至更上一层的文献依据,直至发现这些递相沿袭的讹误。需要说明的是,上述通过《通典》《通志》追溯至原初文献校改《尚书通考》的例证,其性质是对抄纂类文献的校勘,但若涉及学术层面的观点,即使他校材料有误,仍宜保留原文而不作校改。例如,《尚书通考》卷七《禹贡山川贡赋之图》:“《地志》蜀郡郫县,江沱在东,西入大江。”此文引自蔡沈《书集传》,论述的是《禹贡》梁州境内沱水的走势。然检《汉书·地理志》原作“郫,《禹贡》江沱在西,东入大江”,于蔡传相背。《书集传》作此,或因蔡沈误记,又或当时蔡沈所据《汉书》版本既作此文。尽管如此,由于此段对沱水的记载已经蔡沈考证而融入其学术观点,故《尚书通考》即使沿袭了蔡传之误,整理者也无需校改。

除厘分文本层次外,还需明晰文本校勘与内容研究间的区别。古人著述,于论说考证,限于条件,多凭记忆,未必会一一核检原书,故不免产生各类知识性、引用性错误,乃至观点性错误。对于此类作者自身形成的错误,通过考证指明和改正其误,属于考据学范畴,一般不据此替作者修改。例如,《述学补遗·释印》云:“其三年,当至正之十三年,岁在丙戌也。”前述整理本改“丙戌”为“癸巳”,出校援引陈垣《汪容甫述学年月日多误》云:“元至正十三年癸巳,非丙戌;丙戌,元至正六年。”便混淆了校勘与考证间的界限。校勘的目的在于恢复作者著书时的原貌,至于原书本身的内容错误,则非校勘之事,通常不作改动,而是另外出注说明。

总之,他校作为古籍整理中常用的校勘方法,对于校正底本讹误、提升图书质量具有重要作用。但使用他校时,应注意秉持审慎的态度,细心体会文本的形成原因,从而探寻相应的校改依据,保证古籍整理的学术质量。

(作者单位:福建人民出版社)