召唤、体验、共振:美术馆公共教育策略

一、召唤——吸引公众聚集,唤醒艺术感知

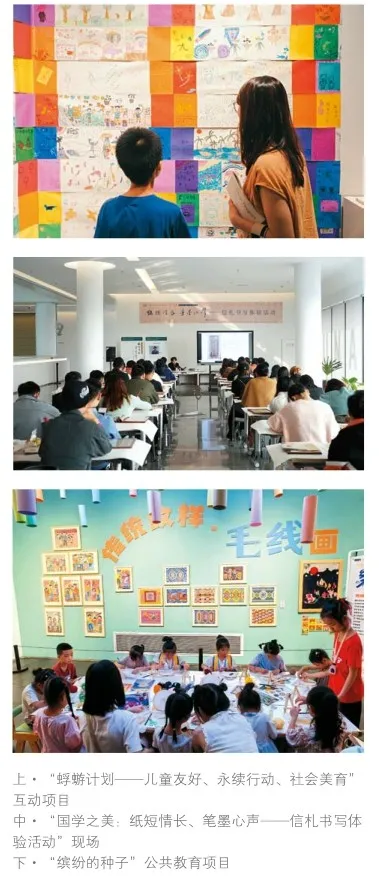

近年来,美术馆、博物馆“公众意识”开始觉醒,“从重视‘物’逐渐向关注‘人’转向”[1]。很多场馆遵循“以公众为中心”为工作的出发点和方向,积极完善公共文化服务职能并调整“公众政策”,优化展览及公教服务内容,扩大公共服务范围,助力“文化民主化”,让更广泛的公众从文化艺术中获益。湖南美术馆也秉持“以公众为中心”的理念开展各项美育活动,积极探索符合公众需求的公共教育策略,开展了展览公教项目、独立美育项目、馆校馆际合作、跨界艺术合作等。面向不同层次公众,持续开展基础性、日常性主题公教活动,如:“以茶问道”茶艺体验课、“淡墨绘秋语”中秋节手工体验课、“国学之美”书法国画艺术体验课等,激发年轻公众对传统艺术的兴趣,更好地“传承和弘扬中华美学精神”;“油画写生创作培训”活动、母亲节“女性美学体验课”、暑期“艺次方乐园”、“庆新春·拓片记忆非遗体验”等,吸引不同专业程度、不同国籍的公众参与、合作、交流,使人成为“生活的艺术家”[2];“奇想·让爱聚成光”等公教项目,关注特殊公众,让他们同样感受艺术带来的关爱与温暖;“自然美学·植物印染”等儿童主题美育活动,让亲子家庭相聚美术馆,在开放的教育活动中度过美好周末,体现美术馆的人文关怀。湖南美术馆还积极推进与大中小学、幼儿园及附近社区等的合作活动,发挥美术馆的平台和资源优势,联动更多的单位开展基础美育项目,将公教活动延伸到馆外,服务更大的范围、召唤更广的公众。

作为“新生”的公共文化平台,湖南美术馆自带的公益属性让公共美育拥有了正当性、合理性、导向性。越来越多的公众认可甚至依赖美术馆的美育活动,在休闲娱乐、放松身心的同时,愉快地接受美术馆的美育熏陶。原作精品和人文环境、建筑空间也唤醒了公众潜在的艺术感知力,从被动参与渐渐转变到自发参与,从个人参与扩展到发动群体共同参与。美术馆成为新的网红打卡地和社交聚集地,艺术逐渐融入公众日常生活,进入美术馆已成为一种新的生活方式。

二、体验——营造体验空间,制造体验方式

科技发展让展览呈现更加立体多元,公共教育也倾向开展高质量、多维度的美育体验,在美术馆空间提供情境性、直观性、有现场感、充满趣味的沉浸式观展已成为主流。美术馆成为接受教育、主动学习和思考、分享交流的地方。美术馆的内涵和外延随之发生变化,展览从“作品中心论”和“作者中心论”转向“公众中心论”,美育变成公众内在的需要。展览、活动、作品、空间、公众打破了原有的关系,产生了新的联结。公共美育不限于展览和作品单方面向公众输送和阐释,更关注公众的情感与想象,更倾向于依托美术馆空间开展艺术与感官、艺术与心灵、艺术与他人、艺术与社会、艺术与生活的教育。

湖南美术馆从展览出发,关注公众需求,为公众营造良好的体验空间,创造丰富多样的体验方式,展教高度融合,策划展览系列公教。如在2023年同期展出的“湖湘百年美术之路(1899—1999)”“客中月光照家山——北京画院藏齐白石精品展”中,公共教育对从构筑情境式互动体验空间到注重公众多重感官体验等方面进行了探索。“湖湘百年”展厅内设置了复古报刊亭和“时光邮局”,公众可以从展厅寄出书信或明信片,感受亲手书写的喜悦和时光穿梭的气息;展厅外设置了“瑞兔纳福·印之芳华”吹塑版画活动,让喜爱手工体验的公众在观展中体验雕刻版画,将新年的祝福留在展墙上。美术馆为“齐白石精品展”公教预留了近700平方米的主展厅作为活动专区,以展出作品内容为元素,构筑情景化的互动空间,营造高雅、温馨、舒适的活动环境,让公众置身传统美学氛围中。结合“天趣画境”沉浸式数字体验区和“五出五归”动画长卷、电子书写篆刻体验区等,让公众主动参与互动,获得由浅入深、不同层次的多感体验。“馆长/策展人/艺术家/导览”“回响——齐白石艺术及其日常书写”讲座、“齐白石与湖湘百年风云”学术论坛,帮助普通公众走进齐白石的艺术世界,让专业公众深入解读展览、作品及与齐白石相关的湖湘艺术;“集印之旅”印章打卡满足全国各地年轻公众、旅游者“打卡”的兴趣;“奇幻膜法”涂鸦、“巧思妙拼”拼图互动,以游戏的形式满足低龄段公众的需求;“纸伞艺韵”和“制扇至美”伞扇绘制、“意学白石”创作活动,满足观看原作后想体验作画的公众;结合展览现场布景的“汉韵霓裳”汉服体验,提供了30套儿童和成人汉服,吸引喜爱汉服的公众拍照打卡;对国画感兴趣的公众可参加“齐白石的艺术世界”临摹比赛;等等。活动精心设计了艺术地图手册供公众取用,内附参与方式、活动简介和路线等信息。不同年龄、专业、国籍的公众入馆即可参与活动或在观展中随时体验,部分公众多次带亲朋好友来馆参加不同的活动。

展教融合系列公教充分调动公众身体各个部位参与互动,让他们浸润在艺术氛围中获得多重感官体验,感受艺术的魅力,启发思考,激发无限灵感。美术馆对展览进行了公众调研,共收集问卷10754份,超过50.4%的公众参与了展览公教活动,公众对于公共教育区的满意度评价高达4.61分(满分5分)。湖南美术馆通过设置多重感官体验将重要展览的学术性、专业性与活动的趣味性、参与性有机结合,让公众通过“好看”的展览和“好玩”的活动与美术馆建立情感联结,产生深层联系并持续保持互动。湖南美术馆“创设让人快乐并且幸福的体验”[3],让公众在视觉感知、动手实践、观察思考、审美素养、文化认同等方面产生了重要影响,也让年轻的湖南美术馆广为人知,提高了在社会上的知名度,同时也彰显了美术馆的美育理念和文化态度。

围绕重要展览还策划了“馆长带你看展览”等导览活动。“艺术鉴赏与审美选择——从纪念曾熙160周年诞辰书画特展说起”“从艺七十年的点滴心得——走进黄铁山的艺术人生”等学术讲座,“城市雷达&向梦而舞”展厅沉浸式舞蹈表演,“艺梦同绘·六一儿童节主题艺术展·童心飞YOUNG游园会”等儿童专场活动,在着力宣传推广展览的同时,营造良好的体验空间和创造多重的体验方式,将具体的展览信息和抽象的审美意识转化成可见、可听、可闻、可触摸的感官体验,把传递展览艺术美感与激发公众内心情感结合起来,深度关注公众需求,为公众提供高质量的美育活动,让他们走出美术馆也能感受现实生活的美学意义。

三、共振——构建认知模式,引领审美方向

美术馆是公共传播空间和媒介,具有公共性和传播性。美术馆的公共教育有自己的文化态度和应该承担的历史责任,要充分发挥平台优势和公共文化服务职能,培养公众审美素养和文化意识,引导向上、向善、向美的正确价值观。在当今全球化语境下,更要体现民族的文化自觉和文化自信,弘扬优秀传统文化艺术,助力建构新时代的美育体系,增强文化软实力。

湖湘之地历来文源深、文脉广、文气足,是一片文化沃土,滋养了丰富多样又各具特色的艺术门类。湖南美术馆有责任深入挖掘本土特色艺术资源,传承地域特色艺术和推广湖湘优质民间美术;通过策划组织公教活动,继承湖湘文脉,让优秀的地域传统艺术薪火相传。重点策划了系统性、连贯性、长期性的公教活动,结合“脱贫攻坚”“乡村振兴”“美育浸润计划”等主题,开展“湘土之美·湖南美术馆里的民间美术”“卉木萋萋·湖南乡村美术教育”“艺美田园·流动美术馆”“缤纷的种子”等公共教育项目。甄选位于湖南的岳州剪纸、滩头年画、湘西扎染、湘绣、湘潭皮影、长沙窑等民间美术类非物质文化遗产艺术门类,将文化意识融入活动主题,以当代艺术语言表达为媒介,创新活动方式,策划亲近湖南本土文化的公教活动。公教团队奔赴邵阳滩头、湘西凤凰、保靖夯沙、靖港古镇等地,展开对民间美术发源地的考察调研;走访民间艺人及作坊,深入当地民俗博物馆调查研究,结合馆内“民间美术系列研究收藏展”,与当地非遗传承人和美术教师合作策划公教活动。在美术馆和当地中小学不定期开展多场教育推广活动,“让教育项目成为体认地域文脉和地方美术特色的重要渠道”[4]。让公众对话古老的湖湘民风民俗,体悟湖湘民族创造的民间艺术审美精神,培养公众对湖湘地域身份的认同、对湖湘文化的认同,根植爱国爱家的情怀和对传统文化的自信自强。

2024年“?·漫·慢首届湖南公共艺术季”和“蜉蝣计划——儿童友好、永续行动、社会美育”在湖南美术馆展出。结合展览呈现的湖湘地域特点及展览表达的主旨,策划了“艺术地图‘màn’游美术馆”和“儿童友好”互动项目,包括“邀请您一起‘种’树”“慢下来·集满惊喜”“水漫漫·大爱无‘江’”“液体梦想机”“慢慢走·集赞‘游’礼”“城市漫游瓶”“用身体去对话——人与公共艺术”等。为公众设置互动创作体验区,通过与机械装置互动,让公众体验赛博世界和数字化美育,通过影像作品进入“恐龙游乐园”和“未来城市社区”。公教项目引导公众重新解读长沙乃至湖南公共文化的精神内核,探索湖湘地域文化和当代公共艺术,通过互动活动寻找艺术构建城市文化的路径,在美术馆搭建城市与公众之间交流的桥梁,共同探讨人与城市生活的关系,以及在当下如何为建构儿童友好型、环境友好型城市发力。同时在新的艺术生态中审视地域文化、观照内心,并持续关注自身所处的环境,借用艺术美化生活,促进人与自然和谐相处。

美术馆通过丰富多样的公教形式塑造公众价值观和审美观,公众通过参与和反馈也在不断地塑造美术馆的美育理念。在公众与美术馆互塑过程中,双方不断地自我完善、相互校正、相互理解和接纳,最后达成审美的共振,构建一种相对稳定的审美认知模式,共同维护公共审美精神和公共审美利益,引领正确的审美方向。

美术馆是一个借由与艺术相关的事物召唤公众主动靠近和交流分享的开放空间,需要提供给公众源源不断的美好和优质的体验;通过艺术作品、艺术活动和建筑空间浸润公众,提升公众审美和认知,让他们学会用新的视角看待世界,养成良好的思维方式,将亲身体验到的事物变成新的认知和经验,并维持与美术馆的情感联结和深层互动。在公众与美术馆不断互动和互塑的过程中,逐渐形成满足公众需求和促进美术馆发展的公共教育的策略。

回顾过去5年,湖南美术馆在“以公众为中心”的美育理念下,对公共教育进行了诸多实践和探索,但仍存在很多问题。如何避免基础性美育活动同质化、如何根据展览及地域公众特点创造有趣的体验方式、如何进行跨界互动联合各方力量服务更广泛的公众等问题,都值得进一步实践与探讨。

注释:

[1]王璜生:《作为知识生产的美术馆——王璜生:美术馆的台前幕后文辑壹》,中央编译出版社,2012年11月,第28页。

[2]刘纲纪、曾繁仁、董学文等:《美育如何为人民美好生活赋能——新时代弘扬中华美育精神大家谈》,曾繁仁的采访发言,《光明日报》,2019年8月21日。

[3]郑奕:《博物馆教育的出发点:创设让人“快乐”的体验》, 《中国博物馆》,2017年第4期。

[4]米雅、范迪安:《公共文化教育将继续成为美术馆工作的重点——范迪安专访》,《美术观察》,2011年第1期。

注:何灿辉,湖南美术馆公共教育与宣传推广部副主任。

责任编辑:孟 尧 姜 姝