作为摄影师的瓦尔堡

1895年9月,瓦尔堡开始了他的传奇的美国之旅。在这趟行程中,一款新型“鹿眼”相机(Buckeye Camera)伴随瓦尔堡左右[1],瓦尔堡使用这台机器拍摄了此行过程中的诸种见闻。该型号的相机是伊士曼柯达公司于1895年才投入生产的新产品。与该公司革命性的“柯达”(Kodak)相机相同,“鹿眼”相机的定位亦是面向普通的业余摄影爱好者。这款相机几乎是当时最为便捷的摄影器材,尽管由于相机取景器的特殊设计,使得拍摄者在拍摄时需要将其置于胸部处,因而无法对照片的构图进行精细把握,但该相机的特点却在很大程度上满足了瓦尔堡对“即时”拍摄的需求。在返回欧洲后,瓦尔堡详细整理了美国之行的笔记与照片,并撰写了演讲稿。有趣的是,瓦尔堡的演讲的首批受众并非艺术史家或人类学家,而是摄影爱好者——1897年1月21日,瓦尔堡在汉堡向业余摄影促进会(Gesellschaft zur F?rderung der Amateur-Photographie)进行演讲,又于3月16日在柏林皇家民族学博物馆向自由摄影协会(Freien Photographischen Vereinigun)进行了演讲。瓦尔堡的这些演讲并未严格按照照片序列展开,“在瓦尔堡的摄影讲座中,图像与文字、幻灯片与口头演讲之间的关系几乎将艺术史演讲的惯常方式予以倒转:摄影材料的顺序和节奏决定了演讲者的解释”[2]。而瓦尔堡的摄影讲座也为他1923年在库尔茨林根著名的“蛇仪”讲座(该讲座正是用于证明他自己摆脱了精神疾病的困扰)进行了材料上的准备,因此在“蛇仪”讲座的末尾,当瓦尔堡指出爱迪生用“铜蛇”(电线)俘获了印第安人的“蛇形闪电”时,他所提及的那张“山姆大叔”(Uncle Sam)的照片并不是美国之行系列摄影中的最后一张。在这里,图像自身的潜能超出了线性的时间与地点逻辑的束缚。瓦尔堡已然赋予了照片以某种布雷德坎普式的“行动主体”的位置,这种依据图像的蒙太奇结构来组织历史的做法将在《记忆女神图集》(Der Bilderatlas Mnemosyne)中得到更为充分的发挥。

对于瓦尔堡而言,摄影具有特殊意义,在一系列重要的历史事件中,我们均能发现摄影对瓦尔堡工作的直接介入。在《记忆女神图集》中,瓦尔堡大量使用了彼时的报刊新闻照片材料;而在一战期间,瓦尔堡则为他与格雷奥格·蒂勒纽斯(Georg Thilenius)等人合作创办的刊物《画刊》(La Rivista Illustrata)收集了共计5000多张战争照片,后者构成了瓦尔堡的“战争图集”,战争摄影既是某种见证式的灾难汇编,又意味着记忆的灼痛地带;另外,瓦尔堡的“蛇仪”研究与其说是基于田野考察,毋宁说同样是基于照片——1923年,当瓦尔堡在库尔茨林根疗养院着手准备“蛇仪”讲座时,正是他所拍摄的那些照片将瓦尔堡重新带回那个遥远的时空。实际上,瓦尔堡从未亲眼看到“蛇仪”高潮部分的舞蹈,他在美国考察时未等仪式结束便先行离去了[3]。因此瓦尔堡对“蛇仪”的研究实际上是基于档案与照片所提供的虚拟的、缺席的在场。在此意义上,这场讲座本身即是一场不合时宜的“摄影事件”。正如伊士曼柯达公司的广告语所说:“你按快门,我做其他!”如果说伊士曼的软片胶卷使得摄影术从化学家的实验室技术转变为影像工业,那么瓦尔堡与摄影(作为一种机械系元素)的特殊关系则令他偏离了传统艺术史的范畴,使其“无名之学”真正成为一门关于人类一切图像生产与接受活动的“进化论心理学”与“文化科学”。

“摄影师”瓦尔堡的拍摄范围并不局限于他的人类学考察对象,而是掺杂了各类风景、肖像与行程中的纪实情景。与严谨的学术摄影的目标相悖,瓦尔堡的拍摄带有很强的随意性与即兴感。瓦尔堡在他美国之行后的摄影讲座中反复强调,他的一系列照片都是“快照”(Momentaufnahmen)与“瞬间图像”(Augenblicksbilder):“我的照片都是用鹿眼相机拍摄的快照。”[4]这使人想起瓦尔堡早年在以《一元论艺术心理学基本片段》(Grundlegende Bruchstücke zu einer monistischen Kunst-psychologie)和《象征主义之为一种范围确定》(Symbolismus als Umfangsbestimmung)为代表的手稿中同样反复使用了“Augenblicksbild”一词。在这些手稿中,“瞬间图像”(Augenblicksbild)概念有特定的认识论内涵,其含义基本接近“状态图像”与“印象图像”,它们构成了“记忆图像”(Erinnerungsbild)的前阶段。瓦尔堡认为“瞬间图像”意味着对原始刺激的内感知层面的一种图像化的记忆和保存。在一则笔记中,瓦尔堡生动地将主体对客体的这种反应描绘为“弹性反射运动”:“非经验性的状态图像的记忆,弹性反射运动(elastische Reflex-bewegung)。”[5]在另一则笔记中(这条笔记甚至需要被视作“图像科学”的最初表达之一),瓦尔堡更直接地写道:“一种关于图像的科学(Eine Wissenschaft von den Bildern):Ⅰ瞬间图像、Ⅱ记忆图像。”[6]这些早期的心理学研究有效地解释了瓦尔堡对瞬间性的感知经验和对图像化的心理记忆机能进行的体系化的尝试,而“瞬间”与“图像化记忆”同时也可以被视作对摄影技术的本质性特征的概括。伴随着分割时间的“快门”装置的出现,银版摄影复杂的操作过程被简化为手指的运动,即时拍摄的照片由此得以实现对流动经验的一种俘获或猎取,正如弗鲁塞尔(Vilém Flusser)所说:“如果人们观察一个拥有相机的人的动作,他们仿佛是在等待。这是古老的跟踪行为,可以追溯到旧石器时代在冻原上的猎手。”[7]同样是在“蛇仪”讲座的末尾,瓦尔堡将“瞬间性的电力连接”(die elektrische Augenblicksverbindung)视作摧毁宇宙与思想空间的罪魁祸首,这种即时性的“距离消除术”俨然成了现代世界的新魔法。

瓦尔堡并非一位优秀的摄影师,由于缺乏熟练的操作,他所拍摄的照片质量一般而言都不甚理想:糟糕的构图、模糊与交叉淡化、双重曝光,甚至摄影师自己在镜头中的影子,都损害了照片的文献功能。但在另一方面,瓦尔堡又是一位前卫的图像生产者,相当一部分“坏图像”不仅没有被瓦尔堡舍弃,反而得到了严肃的归档,这些瓦尔堡无意为之、自身信息含量极低的照片的视觉效果甚至会令人误以为出自某位超现实主义摄影师之手。此外,在瓦尔堡的摄影作品中,还可以清晰地感受到摄影师身体对拍摄行为的直接、不加掩饰的介入。例如在1896年4月(即卢米埃兄弟首次放映电影后4个月)的编号108-112的一组连续摄影中,瓦尔堡创造了一组清晰的蒙太奇式的“剪辑序列”。瓦尔堡首先选择了一个广角镜头来展现整个场景:一群人坐在石墙前的地面上,背景是陡峭的岩石;在下一张照片中,瓦尔堡采用了一个“半特写镜头”来引入他的主题——一条摆放在当地妇女前的蛇形绳索;在接下来的照片中,镜头高度与人物基本齐平。我们可以清晰地通过这一“电影分镜脚本”式的摄影序列感知摄影师(瓦尔堡)的位置变化:从远至近,而后半蹲或匍匐于地面来靠近他的拍摄对象,最后,他索性完全坐到了他们中间。同样的情况也出现在编号100-103的4张连续摄影中,摄影师瓦尔堡同样逐步靠近了照片中的几位纺织女,并最终采取了与之进行零距离接触的位置。“在这种介入式的摄影作品中,有一种从身体感觉到图像感觉的直接飞跃(unmittelbarer übersprung vom K?rpergefühl ins Bildgefühl);瓦尔堡以一种直接的身体性的方式影响着图像,并使图像充满活力”[8]。在这里,摄影师的介入行为并不能被考察为某种人类学的“参与式观察”(Participant Observation),实际上,瓦尔堡的拍摄镜头的“齐平”恰暗示了一种伪科学的中立性,这是摄影师与拍摄对象之间一种松散的合作,摄影师瓦尔堡的拍摄态度与颅相学、精神病学等19世纪末期带有偏见的类型学态度相差无几。因此,瓦尔堡美国之行中为印第安人拍摄的一系列肖像照难免使人想起桑德尔(August Sander)在20年后所进行的为德国民众进行摄影“画像”的计划以及在其所标榜的“新客观性”(Neue Sachlichkeit)背后所隐含的暧昧的阶级性。瓦尔堡通过其身体姿态强化了摄影行为背后的权力关系。正如桑塔格所说:“拍照本身就是一次事件,而且是一次拥有更霸道的权力的事件——干预、入侵或忽略正在发生的无论什么事情。”[9]

瓦尔堡将在他所考察的普韦布洛印第安人视作处于“身体上‘抓住’的人(Greifmenschen)和智性上‘把握’的人(Begriffsmenschen)之间”[10]的、基于“象征”式思维的人,象征处于触觉性的、与刺激相统一的表达与抽象的意义结构之间,也即瓦尔堡意义上的“动力学”与“静力学”之间。在《象征主义》手稿中,瓦尔堡绘制了一个共轭的双枝结构示意图,来强调内在于象征形式中的动力学与静力学的辐合关系[11]。在这里,象征形式被理解为一种能量场,“象征形式应被理解为精神的任何能量,通过这种能量,精神意义与具体的感性符号相联系,并被内在地赋予这种符号”[12]。而这种被潜能所充盈的、有待被极化的符号(场域)同样构成了摄影的内在本质:摄影同样来自动力学与静力学的辐合——相机并非纯然地视看世界,而是直接被世界所“触动”,“光线从物体或身体反射到相机中,激活感光乳剂并创建图像……就好像那些物体伸出手来,在照片的表面上留下了自己的印记,留下了视觉印记”[13]。这种物质性的“印记”也被瓦尔堡用于刻画记忆的运作形式,他将记忆理解为一种对物质世界的能量的承载和传递,能量储存于记忆“痕迹”(Engramm)之中,并构成一个有待被重新激活的“动力图”(Dynamogramm)[14]。类似地,摄影也暗示了内在于其自身的触觉与视觉的特殊纠缠,作为一种揭示神秘的同时自身又是神秘的形式,一种特殊的能量符号,一种物质性的触觉印记,其亦是一种瓦尔堡意义上的、脆弱的思想空间。摄影揭示了一种时间中的幽灵式的在场。

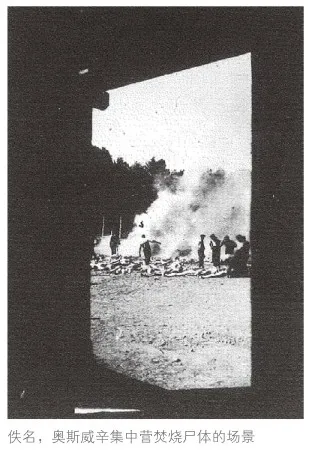

在瓦尔堡的美国之行的系列摄影中,有这样一张奇怪的照片被保存了下来。这是一位印第安妇女,当瓦尔堡举起相机对她进行拍摄时,她逃进了自己的房屋中,这一瞬间在照片中被定格为一个幽灵般的、动态模糊的背影。“一幅朦胧的,甚至是幽灵般的描绘……我们不知道这张照片是在何时何地拍摄的,但有趣的是,摄影师(瓦尔堡)还是将这张几乎没有提供任何客观事实信息的完全模糊的照片保存在了他的档案中。”[15]照片模糊的光斑仿佛构成了女子运动痕迹的可视化形式,在下一秒,她似乎就将隐没在房门中那块幽深的黑色内。在这样一个极为戏剧化的瞬间,女子恰好处于明亮和晦暗之间的灰白色地带,如同一个在视网膜上暂留的、极其易逝的影像(或宁芙式的生命)。“为了让影像运动起来,必须成功地捕捉到视网膜的‘生命之后’……以重新赋予它们曾经拥有过的能量和时间性。”[16]这张照片是一个“事件”,其来自摄影师与被摄者的一次时空错置的相遇,而其主题则来自模糊、光斑和不稳定的构图本身——这些“不可读”元素,后者在拒斥知性目光的透视的同时,又揭示了照片自身的真正主题:图像恐惧症(iconophobia)——这也是始终困扰瓦尔堡自身的一种症候形式。换言之,这张照片拍摄的并非人物,而是模糊本身,亦即恐惧本身。正如瓦尔堡所说:“若您考虑到我时常被迫在最不适宜的状况下拍摄这些照片……另外一个事实是,几乎所有印第安人都对拍照有一种迷信的恐惧。”[17]直到今天,尽管我们不会再向被瓦尔堡拍摄的女子那样,认为照片会成为我们身体的一部分,但我们仍不愿撕碎或扔掉心爱之人的照片——与之相反,我们总是试图寻找各种物质化形式,如挂坠盒、相册等,使照片趋向不朽,并以此促进与照片上的人物的替代性、补偿性的接触和交流。在某种层面上,这张照片构成了迪迪-于贝尔曼(Georges Didi-Huberman)在《图像不顾一切》(Images in spite of all: four photographs from Auschwitz)中所分析的奥斯威辛集中营中的照片的极性对应物:前者希望逃脱摄影对灵魂的捕捉,后者则希望凭借摄影使灵魂在照片上永生。

在瓦尔堡摄影系列的另一张照片中,一位不知名的读者正在椅子上悠闲地阅读,无从知晓他的身份,同样由于不当的拍摄和曝光操作,人物的面容消弭在一片异样的白色之中。照片的其余部分也笼罩着一层令人不安的、模糊的光晕,这张偶然形成的照片构成了对记忆画面的一种绝妙写照:记忆中的场景同样是这样逐渐褪色、趋于喑哑和模糊。在记忆中,我们也总是极难清晰地勾勒出特定人物的面孔。这些闪烁在黯淡的记忆之海中的无脸者,如同一个个萦绕我们的幽灵,他们比真实更加直接地触及我们,但又在每一个意识聚焦的瞬间突然消失,正如萤火虫在强光的照射之下反而无迹可寻。幽灵是本质地属于摄影的。照片之于客体如同死亡面具之于死者的面容,照片构成了被摄者真实的“死后生命”(Nachleben)。德布雷(Régis Debray)在《图像的生与死》(Vie et mort de l’image)中提示我们将“Imago”一词的原意理解为死亡面具,照片是活跃在生与死之间的灰白色地带的宁芙,一种潜隐着内在极性力量的生死场。死亡面具似乎构成了某种根本性的隐喻:唯有死者才需要记忆。我们无法想象比死亡面具更为本质性的记忆图像——一个基于与死者的肉身接触的、延长生者对其面容的记忆时长的装置。与此同时,(与照片相同)死亡面具又是反记忆的:对死者的记忆层面上的更新终止于这张面具(照片),后者在不经意间取代了我们的本己性的记忆。记忆的尝试一再令我们感到挫败,“记忆总是处于毁灭状态;记住某事的同时便已经毁掉了它,便已经将它从起源的时刻移开了”[18]。时间的流逝使记忆成为可能,也暗示了记忆的必然消亡,这是记忆的二律背反。因此摄影所指向的并非记忆,而毋宁说是记忆的消逝;摄影的冲动并非出于对死亡的恐惧,而是出于对遗忘的恐惧。

1923年,瓦尔堡在库尔茨林根疗养院准备“蛇仪”讲座稿的同时,也写下了大量具有自传色彩的笔记手稿,在其中,“既有对童年私密细节的心理回溯,也有对跨文化交流导致的集体心理防御的历史构建的广泛哲学思考。瓦尔堡试图(自我)分析处于文本与图像之间的先在者,正是后者引领这位年轻的欧洲艺术史学家踏上了北美之旅,同时,他还唤起了童年的痛苦记忆:1875年,他9岁时母亲病重,这令他贪婪地阅读了‘成堆’的印第安小说……”[19]。记忆,一个过去的幽灵,不断被召唤至当下,成为现在的一个真实组成部分。当瓦尔堡像诺兰的电影《记忆碎片》(Memento,2000)的主人公那样,凭借自己20多年前所拍摄的照片再次进入美国之行的时空的同时,长时间压抑在他潜意识中的私人回忆也被重新激活,他的记忆底层出现了彻底的混乱,带有私人情感色彩的个体记忆与公共性的集体历史记忆彼此缠结——在精神分裂期间,瓦尔堡将自己臆想为德国战败的罪魁祸首、将疗养院的花园视作填埋尸体的场所,甚至将自己当成一个狼人……在瓦尔堡那里,多重的时间结构发生了坍塌、位移与重组,如同复杂地层中出现的情况。回忆自身便是一种时间意识,与之相区别,纯粹记忆与无时间性的无意识相关联,“正是在记忆(memoire)发挥作用的时候,回忆(le souvenir)逃脱了”[20]。记忆既是一个无意识的侵入瞬间,一种当下在场的感知,又是不在场者的闪回,与被长久抑制的记忆的症候式爆发。瓦尔堡的精神危机也意味着一种记忆危机。在瓦尔堡时代,不稳定的时间结构、涣散的注意力与现代技术体系导致了一种前所未有的、当前文化与过去历史之间的联系的不安全状态。“记忆是19世纪越来越物化的抽象概念之一……摄影的发明和普及不仅是对‘记忆危机’(crisis of memory)的回应,也是这种危机的症候或产物。”[21]

巴钦在《勿忘我》(Forget Me Not)一开篇便引述了摄影师卡梅隆(Julia Margaret Cameron)的一件名为“记忆女神”(Mnemosyne)的作品,以此将摄影视为一种“记忆的艺术”[22]。摄影的冲动与制作死亡面具的冲动是相似的——我们试图在时间的迷雾中寻找一种确证自身存在的坚固形式。因此,卡梅隆的“记忆女神”与瓦尔堡的“记忆女神”均可被视作对私人—集体(文化)记忆危机的一种回应。摄影与《记忆女神图集》表达了相似的历史焦虑,两者均指向了一种幽灵般的时间结构。两者均试图在可见的影像中捕获不可见的精神轨迹,两者均是瓦尔堡所说的“为此在而战”(Kampf um Dasein)的尝试,两者均是处于生—死极性之间的一种“思想空间”。对于被困于影像中的人而言,每次回看自己曾经的照片都会感到陌异乃至恐惧。福特拉奇(Karl Fortlage)曾言:“在睡梦中,我们活着;一旦醒来,我们就开始死亡。”每一次与照片的遭遇都是一次对死亡的体验,每一次回访和记忆的尝试都成为一次告别和遗忘。《记忆女神图集》如同一本巨大的历史相册,在这样一个被幽灵普遍充斥的世界,每一个主体都被自己、被他人的幽灵所萦绕,被遥远记忆的死后生命所驱动。而在一个死亡面具被数字影像所取代的时代,每一个主体都终将成为历史的“无脸者”。

注释:

[1]这台相机可能是在瓦尔堡于1895年12月抵达圣菲后才购买的。

[2]Uwe Fleckner, Aby Warburgs amerikanische Reise. In Aby Warburg. Bilder aus dem Gebiet der PuebloIndianer in Nord-Amerika, Uwe Fleckner ed. Vortr?ge und Fotografien, Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2018: 5.

[3]同[2], 2018: 4.

[4]Aby Warburg, Eine Reise durch das Gebiet der PuebloIndianer in New Mexico und Arizona, 1897. Collection of Warburg Archive, London.

[5]Aby Warburg, Grundlegende Bruchstücke, Band 1: WlA III.43.1.1, p.412.

[6]同[5], Band 1: WlA III.43.1.1, p.84.

[7]Vilém Flusser, Towards a philosophy of photography. London: Reaktion Books, 2006: 33.

[8] Karl Sierek, Foto, Kino und Computer. AbyWarburg als Medientheoretiker. Hamburg: Philo, 2007: 55.

[9]苏珊·桑塔格:《论摄影》,黄灿然译,上海译文出版社,2010年版,第17—18页。

[10]Aby Warburg, Bilder aus dem Gebiet der PuebloIndianer in Nord-Amerika, 1923, In Aby Warburg. Bilder aub3d9ca34a2b37de60cdc34261c133d96s dem Gebiet der Pueblo-Indianer in Nord-Amerika, Uwe Fleckner ed. Vortr?ge und Fotografien, Berlin/ Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2018: 74.

[11]参阅Aby Warburg, Symbolismus als Umfangsbestimmung, WIA 11.45.1, p.30。

[12]Ernst Cassirer, Der Begriff der symbolischenForm im Aufbau der Geisteswissenschaften, In Vortrige der Bibliothek Warburg, Hg. von Fritz Saxl. Leipzig, Berlin: B.G. Teubner, 1923: 15.

[13]Geoffrey Batchen, Forget Me Not, Photography & Remembrance. New York: Princeton Architectural Press, 2004: 31.

[14]这使我们想起柏拉图和弗洛伊德将记忆的机制描述为蜡版的蚀刻。

[15]傅无为,《追寻一种象征性艺术:阿比·瓦尔堡在美国》,李文昌译,《新美术》,2023年第3期,第46—68页。

[16]阿甘本,《宁芙》,蓝江译,重庆大学出版社,2016年版,第32页。

[17]同[4]。

[18]同[13], 2004: 78.

[19]Spyros Papapetros, “Against Nature: Warburg and regressive evolution”, in Aby Warburg und die Natur: epistemik, ?sthetik, Kulturtheorie, Frank Fehrenbach und Cornelia Zumbusch eds. Berlin/Boston: Walter De Gruyter GmbH, 2019: 173.

[20]转引自Georges Didi-Huberman, The surviving image: phantoms of time and time of phantoms : Aby Warburg’s history of art, Harvey L. Mendelsohn trans. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2017: 200。

[21]同[13], 2004: 95.

[22]同[13], 2004: 8.

注:乔泓凯,复旦大学艺术哲学系博士候选人,德文版《记忆女神图集》中译者。

责任编辑:孟 尧 蒋林娟