绘画“反对”图像:图像性与现代绘画的兴起

人类生产的所有物质图像[1]中,绘画是最古老、最重要的一种。绘画与图像有许多联系,许多人把绘画与图像混同,时间长了,让我们忽视了绘画与图像在本质上的区别。所谓“绘画反对图像”,意味着首先要相信绘画不等于图像。在很长一段历史中,绘画垄断着图像。或者反过来,图像性定义了绘画。

绘画在图像制作中占据了基础性的、不可动摇的地位。无论在哪一种古老文明中,绘画都是最主要的图像技术。“Pictūra”自15世纪以来就指各种形式的“绘画”。在历史上,绘画的技术、方法和材料有很多,肖维岩洞(Grotte Chauvet)里的洞穴绘画,北美土著人的人体绘画,埃及的圣书体(Hieroglyphs),庞贝古城的壁画(Pompeii’s Frescoes),巴黎圣礼拜教堂(Sainte-Chapelle)的彩色玻璃窗,罗马卡拉卡拉温泉(Terme di Caracalla)旁的马赛克画,威尼斯学院美术馆里的大理石镶嵌画,达·芬奇的素描、丢勒(Dürer)的版画或喜多川歌麿的浮世绘,这些不同技术、不同材料的绘画,其实只是一种图像,即绘制的图像(painted image),在相当长的历史中都被“图像性”所定义。这些不同的绘画手段都服从于成为图像的命运。

绘画对图像的垄断

在较为著名的关于绘画起源的叙事中,宙克西斯(Zeuxis)的故事最能代表为什么绘画从最初就被锁定在图像性中,老普林尼把绘画的最高境界讲述成一个关于平面幻觉的故事。古希腊著名画家宙克西斯,因高超的绘画技巧而获得了尊重和财富。他与同时代另外一位优秀的画家帕拉西奥斯(Parrhasios)举行绘画比赛,宙西克斯画了葡萄,他的画太逼真了,以至于把鸟儿吸引过来啄食这些葡萄。宙西克斯为他的画可以成功吸引鸟来啄食而骄傲,可帕拉西奥斯的画框上则始终蒙着一块亚麻盖布。他请求帕拉西奥斯掀开盖布,让大家看看他画的是什么,结果他发现自己被骗了,因为帕拉西奥斯画的就是一块亚麻盖布。宙克西斯马上认输,因为他的画只是欺骗了鸟的眼睛,而帕拉西奥斯则欺骗了画家的眼睛[2]。在这个故事中,至高的绘画在于:运用丰富的经验和娴熟的技巧,在二维平面上再现出事物在现实世界中被人眼看到的样子,创造出逼真的错觉。

这个关于绘画的故事在文艺复兴时期被阿尔贝蒂理论化了。在《论绘画》(De pictura,1450)中,阿尔贝蒂盛赞绘画,认为“画家几乎是造物主”,绘画是“美丽的德行”,是“至高无上的艺术”[3]。画家的主要工作就是在二维平面上绘制出人们在现实世界看到的物体的视像:“画家的工作是,在平面上用线条和颜色来界定和描绘任何指定的形体,以至在给予特定距离和中心射线位置的条件下,被描绘的每个事物都看起来(同样)呼之欲出并且接近指定的形体。”[4]艺术史上,媒介和工具的每一次变化都会让绘画的某些方面发生改变,但这只是表面的变化,无论用什么媒介和工具,绘画都趋向于成为图像,以图像为目的。关于“图像性”,笔者在另一篇文章中提出了图像性及其五个悖论[5]。阿尔贝蒂认为,绘画因为图像性而具备了神性的力量,“它不仅能将缺席者呈现在眼前,而且给人以起死回生的神奇”[6]。

那么,绘画如何才能完成这个工作呢?阿尔贝蒂对绘画三个必要的过程进行了细致的分析:

绘画分为三个部分,它们都来自大自然。既然绘画的目标是表现视觉影像,那么就让我们来讨论,视觉到底是怎样一个过程。首先,面对某件可视物体,我们说,它占有一定的空间。在描绘这个空间时,画家会将自己所画的边界称为物体的轮廓。然后,再看所要描绘的对象,我们发现,它是由若干不同的可视面组成的。对这些不同的可视面定位,画家称自己在创造一个构图。最后,我们更仔细地观察这些可视面的色彩和质地,因为此中的所有变化都源于光线,画家将它们在画中的表现称为明暗。可见,绘画的三部分是轮廓、构图和明暗。[7]

在阿尔贝蒂看来,不论绘画的媒介和技术有什么不同,其绘制都必须经过三个不可或缺的环节或程序。概括起来:首先,在平面用线条勾勒出轮廓(profiles/circumscriptio);其次,根据物体在现实中的视像,用轮廓来确定造型之间的关系,即构图(composition/compositio);最后,在构图上进一步确定明暗或色彩(reception of light/receptio luminum),即不同表面对光的反射或感光度。从文艺复兴起,这个经典论述把绘画引到一种图像性。根据阿尔贝蒂的说法,理想的绘画是一个“横截面”,画家根据视觉经验,运用熟练的技巧在二维平面上绘制出真实物体在三维世界中的视像。“一幅画只有一个面,那或许是墙,或许是画板;但在画中,画家需要表达出物体所有的可视面。所以,画家应该在某个固定的位置横截由所有可视面造成的视觉棱锥体。”[8]当然,古代还有其他类型的图像生产形式,比如浮雕,阿尔贝蒂认为,建筑师、设计师的技艺归根结底都来自绘画,“一切人工之美皆由绘画而诞生”[9]。当然,不同的文化、不同的历史时期、不同的用途中,绘画的物质媒介与工具不断变化。绘画工具可以是有颜料的毛笔、毛刷,也可以是不同硬度的铅笔、钢笔,可以是木炭、干燥或蘸油的粉笔,甚至可以是涂抹了颜料的手指,但都要服从相同的程序。用铅笔画素描要先划定边线和轮廓,让不同的轮廓形式彼此对应,再通过快速着色来确定实体、阴影与空隙,好再现物体的表面对光的反射。玻璃彩画也一样,艺术家要先根据建筑结构绘制草图;然后按照草图为不同的玻璃标记数字,之后根据绘制的具体形象,在窗户框架的组合中确定这些玻璃之间的位置关系;最后按照玻璃阻挡或强化某种光线来确定每一块玻璃的明暗与颜色。

为什么文艺复兴时期的意大利画家执着于让绘画变成一个二维平面?或者说,让绘画尽可能看上去是一个平面的图像呢?艺术史学家给出过许多解释。迈克尔·巴克森德尔(Michael Baxandalt)认为,人眼的生理结构和视锥细胞的特性决定了绘画越是接近二维,越容易通过透视等绘画技巧,让观众产生视觉错觉,进而实现绘画在不同时期、不同情境下的社会功能:

物品反射光线,因而能被肉眼所见。光通过瞳孔射入,聚集在晶状体处,投射在眼内层——视网膜上。视网膜上有神经纤维网络,通过一系列视神经细胞,将光传递到几百万个接收器上,这些接收器就是视锥细胞。这些视锥细胞可以感知光与色,是它们将光与色的信息传递给大脑。从视锥细胞那里收集有关光和色的信息之后,大脑需要翻译。处理此类信息除了靠技能之外,大脑还依赖于经验。它调取记忆中的各种图式、分类、推理和类比的习惯,对信息进行判断。[10]

绘画:图像与造型的博弈

如果绘画追求成为图像,那么,它原本具有、但被压抑的性质是什么呢?诡辩派哲学家、修辞学家菲洛斯特拉托斯(Philostrate)在赞美绘画时,把绘画与造型(plastique)进行了对比。所谓“造型”,就是通过物质在空间中形塑。他认为绘画的丰富性和表达力,恰恰在于绘画不具备造型性,而是通过轮廓、构图与明暗、颜色等精湛的技巧,把对象简化在二维平面上:

造型又分为许多类别——因此,用青铜模仿,打磨白石(Lygdos)或帕洛斯岛(Paros)白色大理石,用象牙加工,这些都是造型的一部分,还有在金属上雕刻的技艺。绘画则主要是对色彩的使用,而且仅凭色彩手段就比其他需要诸多资源提取的艺术获得更好的效果。绘画不仅再现了阴影,而且能表达出愤怒、痛苦或喜悦的神情。造型只能捕获各种喜悦的眼神,绘画却可以再现“闪亮的眼睛”“犹豫的眼睛”“邪恶的眼睛”,这是造型所无法做到的。[11]

图像是一个扁平的容器,它与三维的造型是对立的。菲洛斯特拉托斯正是把绘画理解为图像,才把绘画与造型对立起来。他推崇绘画的平面错觉,为这种能力辩护,认为“绘画作品中的迷惑手法是令人愉快的,不应受到责难。因为我们所面对的绘画中的事物实际上是不存在的,但却使人相信它们真的存在(这是无害的)——怎么才能不把它看作是精神上最好的娱乐,谁还能责备作者呢?”。[12]

凡是图像都是绘制的,凡是绘制的就是图像,这种信念,在19世纪前的欧洲,甚至在许多其他地区,差不多都是有效的。这就是绘画对图像的垄断,当人们需要图像时,主要采用绘画的方法。这种垄断产生了两个后果。一方面,除了绘画图像,即主要是由轮廓、构图与着色来绘制的图像,很少有其他形式的图像。在不同的物质表面和不同的工具中,绘画始终与人的手和眼有关,始终是视网膜的。另一方面,绘画的造型性被否定、压抑或遗忘。作为图像,绘画就是物质表面的视觉效果,而不是绘画的物质和材料本身,物质性必须最大化地隐藏和遮蔽在图像中。换句话说,绘画的材料、厚度、尺寸、重量、触感不是绘画最重要、最核心的。绘画对图像的垄断妨碍了人们把绘画本身理解为一个物体,一个被赋予了一定物理厚度、有造型性的东西。

在欧洲出现学院美术教育之后,所谓“绘画之术”,就是用一个平面去把握世界中具有三维造型的物体的能力,即在墙壁、画布或木板上生产对象的实体感,制造视网膜幻觉。绘画的技巧就是把造型以在现实中被看到的视像,绘制在一个平面上;而这个作为平面的绘画本身,其作为物质造型的感性厚度则被“图像性”的绘画观念所漠视。关于“造型”的能力在绘画教育中,就是克服材料的物理属性与痕迹,在二维表面上把物体逼真地描绘出来。在这样的传统中,绘画首先是图像式的,其次才是造型式的。

我们强调绘画的图像性,不是想说绘画史上的所有作品都是以图像为目的,而是想强调有两种力量始终在博弈:绘画试图成为一个逼真再现的二维平面的追求,以及绘画对自身物质性之可能性的追求。比如波提切利在乌菲齐美术馆里那幅著名的《男子肖像》(Portrait of a Man with a Medal of Cosimo il Vecchio de’Medici,1474)。在这幅体现了波提切利高超绘画天赋的肖像画中,男子手中那枚奖章并不是图像,而是一个金箔覆盖着石膏的浮雕;男子双手握着勋章,放置在心脏的位置,眼睛直视观众,似乎以勋章为荣。这幅画充分体现出图像性与造型性的博弈关系。这看上去是一个平的图像,除了那个勋章,造型性隐藏在图像性的背后:乍一看是画的,只有近距离仔细观察才会发现它是物质性的浮雕。

在图像与造型的博弈中,许多杰出的画家都对图像性进行了反抗,比如伦勃朗(Rembrandt)、戈雅(Francisco Goya)和透纳(Joseph Mallord William Turner)等。他们在摄影术发明之前,没有抛弃让绘画成为造型的可能性,而是不同程度地打开了绘画对图像性的反思。

伦勃朗晚年的自画像,比如1659年的《自画像》(Self-portrait,1659),抛弃了早年自画像那种精致的再现技巧,大胆追求油彩的厚度,努力让绘画变得像浮雕一般,除了看上去是一幅肖像画,也体现出颜料的造型特征。斯维特拉娜·阿尔珀斯(Sventlana Alpers)认为,伦勃朗对颜料物质性的应用,是讨论他同时作为画家与商人的身份的前提:“伦勃朗的画面涉及了另外一个维度,表面看更像是涉及了另外一种感官(Sense)。在他成熟期的绘画作品中,颜料不仅是视觉的中介,它还会唤起人们的触觉感受。伦勃朗用画笔涂抹颜料的时候,会频繁地用调色刀或手指为浓稠的颜料塑形,这让它看起来仿佛是用手画出来的。”[13]

这为阿尔贝蒂增加了新的程序,让形式有了薄厚,颜料深浅起伏,绘画中充满沟壑,成为可塑的实体——一个绘制的浮雕。阿尔珀斯认为,伦勃朗之所以如此使用颜料,是为了探索触觉的可见性。“伦勃朗作品的颜料表面以及某些作品的主题,却显示出于某种相似的原因,他和那些探索自然知识的学者在失明和触觉之间的关系方面拥有类似的兴趣——而这一点恰好是探索视觉本质(Nature of Seeing)的前提。也就是说,伦勃朗的作品试图让人们关注的是观看这种行为,而不是某种图像制作原理。从这个层面看,伦勃朗对实体颜料的应用可以被理解为塑造某种触觉意义上的可见之物。”[14]

戈雅在西班牙宫廷当画家时,体现出优雅脱俗的图像式绘画技巧,比如《查理四世一家》(Charles IV of Spain and His Family,1800)这样的作品,线条、形式、构图、人物和色彩都那么自然和谐。但在1814年波旁王朝复辟后,他希望西班牙进行政治和宗教改革。但当复辟的波旁王朝与天主教统治集团拒绝接受1812年西班牙宪法时,他像许多自由主义者一样感到失望,于是他住在马德里郊外一座改建成画室的农舍,几乎与世隔绝。这座房子后来被称为“La Quinta del Sordo”(聋人之家),因为离他最近的一栋农舍住着一个聋人。在“黑色时期”,75岁的戈雅孤身一人,在精神和肉体都绝望的情况下,完成了14幅“黑色绘画”(Pinturas Negras)作品,所有这些作品都是直接用油彩在他住所的墙上完成的,具有鲜明的造型感,代表作就是《农神之子》(Saturn Devouring His Son)。农神的面孔和身体已经扭曲失真,涂抹着粗糙起伏的油彩和泥灰。我们既可以清晰地看到农神的动作和神情,同时也可以看到绘画材料的物质性。

透纳早期的风景画是严格按照标准的写实绘画的原则创作的,轮廓、光线与透视线,呈现着壮丽的自然风光。进入“威尼斯时期”,透纳不再追求把自然风景呈现在画布上,开始拒绝风景的视像化,而追求风景的内在精神性。比如《温蒂妮将戒指给那不勒斯渔民马萨尼洛》(Undine Giving the Ring to Massaniello,Fisherman of Naples,1848),在这个融合了事实与幻想、历史与神话的作品中,画作中心的颜料既再现了对象的形式,也毫不掩饰地展现出油彩自身的存在。迈克尔·波科默尔(Michael Bockemühl)这样分析透纳绘画的变化:“所有在画面中被描绘出的还能被解释的事物,都融合在完全自由波动的色彩中。”[15]他晚年把神话主题引入风景画中,尝试通过绘画让观者去体验和经历主题的“内在体验”,而不是传统风景画所追求的客观的视觉表象。

绘画反对图像:透视与笔触

进入19世纪,绘画发现第一次面临着真正的竞争对手,一种也能生产图像、并可以代替绘画去再现世界的技术媒介——摄影术。绘画对图像的垄断终于被动摇了,这种垄断曾让绘画与权力(王公画像、教会定制)密不可分,也让画家与社会组织密不可分(赞助人体制、商业作坊等)。摄影术的发明让非绘画的图像得以出现,也彻底推翻了这种关系。绘画不再是提供图像的最主要的方式,摄影更接近图像:底板和照片都是更理想的平面。在这场竞争的反作用下,绘画逐渐针对自身,转向以绘画的手段、绘画再现的可能条件作为自己的对象,而不再执着于以图像的方式再现客观世界。反身性绘画将其形式转化为对象,即造型性和超视觉性。因此,透视、笔触、线、形、人物、光、色彩等本身成为对象,而不再是再现的条件与形式。绘画变成了更接近于造型而不再是图像活动。当然,这种转变发生在物质图像的领域,也表达了绘画与摄影之间新的图像竞争。

在摄影术发明时,印象派运动也在法国逐步展开。绘画对图像最早的反抗就是从印象派对透视的颠覆开始的。根据阿尔贝蒂的理论,透视法是平面幻觉的关键,可以帮助画家通过精确的视线设计,规制观者的位置,以此最大化地制造幻觉、凸显主题。摄影术诞生后,透视成为绘画反对图像的重要起点。

在众多例子中,米歇尔·福柯(Michel Foucault)对马奈(Edouard Manet)的分析最有代表性。福柯在突尼斯演讲里详细分析了马奈《女神游乐场的酒吧间》(Un Bar aux Folies-Bergère,1882)的透视问题。酒吧中的视角扭曲带来了一种不可能的反射,这打开了印象派对传统绘画模式中透视技巧的反抗。福柯认为,观者不可能知道画家把自己放在哪里,也不可能知道自己该在哪里,这一事实标志着印象派与古典绘画的深刻决裂:古典绘画通过透视法为画家和观者固定了一个精确的观看位置,但从马奈开始的现代绘画则完全不同:

油画这时就像是一个空间,人们可以在它面前或围着它进行移动:画前移动的观者,用实光直打的画面,经过加强的纵横线条,景深的取消,这些都是油画具有实际的、物质的甚至物理的特性,这种油画正在出现并在表现技巧中发挥其全部的特性。[16]

福柯敏锐地发现绘画不再试图成为平面图像,而是实际的有物理特性的造型,作为建构经典绘画法则的透视,让位于绘画本身的“实光”。光作为视觉手段和画家的工具,不知不觉中转变为被再现物的皮肤。这里所说的“物—画”(peinture-objet),即绘画不仅追求再现事物,其本身也成为一个实际的存在物;绘画不是平面的幻觉,而是像其他存在物一样占据着空间:

马奈不一定发明了非再现性绘画,因为马奈的全部作品都是再现性的,但他在再现技巧中使用了绘画的基本物质元素。所以说,他正在发明一种,如果愿意的话,物—画,实物—绘画,而这正是人们最终可以摆脱表象本身,用油画纯粹的特性以及其本身的物质特性,发挥空间作用的基本条件。[17]

对透视的超越,让绘画对视像再现的绝对逐渐松动,最终退场;据此可以看到我们对事物的看法和认知方式,这是从改造透视开始的、绘画抵抗图像的第一步。绘画手段变成了目的,任何属于再现的可能性条件都渐渐变成了再现的对象。莫奈、雷诺阿(Auguste Renoir)、德加(Edgar Degas)等,他们对自然光影的描绘得益于当时小型颜料管的普及,这使得他们可以在户外迅速完成绘画。他们不再提供透视错觉,而热衷于展现光的漫射效果,以及与绘画对象同等重要的笔触本身。

德加的《舞蹈明星》(L’étoile,1877)描绘了一个空荡荡的舞台上,一位表演独舞的芭蕾舞演员正在完成古典芭蕾中一个经典的阿拉贝斯克动作( Arabesque )。我们已经看不清舞台的空间纵深和后景的人,线条、构图与色彩清晰地描绘了舞者的这个瞬间。我们在构图的中心位置的舞者裙子上,清晰地看到大量的笔触,使她旋转的裙子变成了抽象的光芒,耀眼而细密的笔触延伸到她周围的舞台和幕布上。

笔触可以是轮廓、构图和颜色,但从印象派开始,笔触不再伪装成一种透明的工具,而成为绘画所再现的对象。随后出现的点彩派(Pointillisme)不再让笔触给人以平滑、连续的印象,不再用笔触去再现现实,修拉(Georges Seurat)用笔触来表现笔触本身。修拉原本是印象画派的一员,但他的创作并没有遵守印象派的光色理论。在亨利·马丁(Henri Martin)关于审美公式的理论的影响下,他把这个研究成果引入了绘画。在古典绘画中,笔触的目的服务于轮廓、形式、构图和色彩,笔触是实现幻觉的手段,是透明的、不可见的。但《大碗岛的星期天下午》(Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte,1884—1886),同时让我们看到了花园中憩息的人群,以及画家的笔触。笔触就像那些休闲的人群一样,在画布上清晰可见,笔触就是画家描绘的对象。点彩派对图像的反抗,让笔触从此成为一种可见物,让笔触成为绘画所追求的目的之一。观者不仅看到了画的对象,也看到了让对象变得可见的笔触;不仅看到了绘画的效果,也看到了绘画本身。

绘画反对图像:色彩与形式

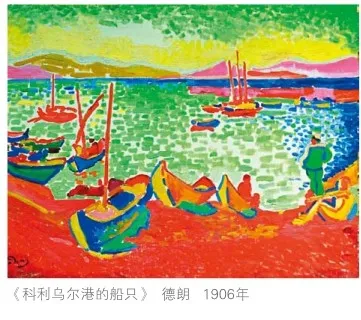

绘画对图像的反抗,在野兽派、纳比派和表现主义这里,发展到色彩与形式的层面。首先,色彩逐渐从再现对象中解放出来,在绘画中成为一个自足的对象。在野兽派绘画中,色彩不再服务于对客观世界的再现,比如安德烈·德朗(André Derain)的《科利乌尔港的船只》(Bateaux dans le Port de Collioure,1906),天空是绿色的,远处的群山是黄色的,而海滩却是红色的。色彩不再是再现对象的技术和条件,相反,天空、树林与海滩,这些原本应该是画家绘画的对象,反过来却成为表达这些色彩的工具。在博纳尔(Pierre Bonnard)、马蒂斯的画作中,物体依然是绘画的主题:浴缸、浴盆、窗、花朵、衣服;但它们让色彩与形状和自身的变化在绘画中成为可能,而不再服从于视像。这些物品形式的可能性优先于它们的现实形式,这是绘画在图像中追求具象转向抽象的开始。如果说绘画曾被阿尔贝蒂等人定义为在表面上安排线条与色彩以再现事物,那现在这个再现模式开始逐渐被颠覆。到了现代绘画,画家开始用事物本身去再现线条和色彩。

乔治·布拉克(George Braque)的《葡萄牙人》(The Portuguese,1911)把对象分解成小块的、不完整的立方体,就像是碎玻璃,在总体看上去均匀的黄光下,随机出现了一些数字和广告文字。绘画离不开再现事物的线条,但在这幅画里,对象在不同角度、不同侧面的线条同时呈现,线条再现着再现事物的线条。在画面的几处地方,我们根据透视惯性可以看到体积与光,但也只能看到处在极限和边缘的光。在透视线的另一侧,连接着另一个颜色均匀的体和面。在模糊的背景上,我们似乎可以认出构图是由从上到下连续铺开的光锥组成的,这些光锥被压平、压暗或被点亮,再现了现实中我们可以猜测但无法真正看到的东西:一个运动,一个身体,或者一台机器。事物在绘画中不再只具有一个形式,而是同时具有了许多形式。

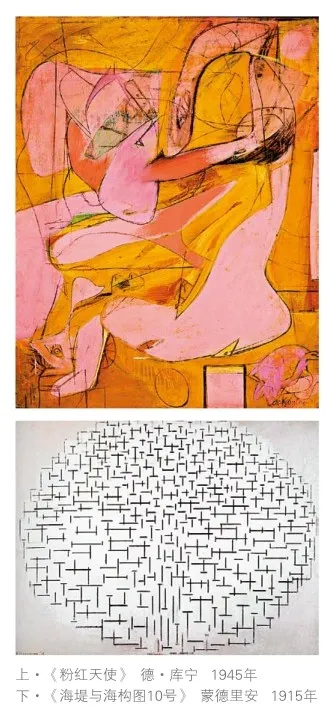

立体派用不同角度和瞬间的形式颠覆了绘画的图像性(平面性),而蒙德里安(Piet Mondrian)则呈现了推翻形式的另外一种可能:颠覆幻觉的因果关系。他有一幅画与我们熟悉的蒙德里安的画不同,《海堤与海构图10号》(Jetée et Océan,composition 10,1915)是一幅布面油画,在白色的画布上,只有大小不同密密麻麻错落的“十”字,像钉子一样交错。它没有轮廓,也不是抽象派用来象征理性的几何图形。从经典绘画的相似性来看,这些不连续的线段像是一片闪光,但画上既没有海,也没有海堤;如果那是一片闪光,那闪烁的不是海,而是海面或海浪的光。蒙德里安只是绘画了海的结果,而不是闪光的原因——大海与堤岸。他把绘画的主词与谓词分开:绘画的对象不再是主词(大海),而是主词消失后的谓词(闪耀)。像那些再现了没有天空的红色的画家一样,蒙德里安从大海中提取海面的闪光,从森林里提取树叶的线条与交叉。绘画切断了现实与光影、形式和色彩之间的因果关系。在这个世界上,人们看到大海的闪光,却看不到大海;看到汽车的速度,却看不到汽车;看到一个女人的伟大,却从未看见那个伟大的女人。蒙德里安对图像的抵抗让没有主语的谓语世界变得可见,让一个没有原因只有结果的世界变得可见。这是一个依然忠诚于视像、但坚决拒绝写实的绘画世界,在这个世界里,天空之蓝不再需要天空就可以存在。印象派让物象的形式与绘画的痕迹同时可见,而蒙德里安则更进一步:在这个世界里,自然的知觉可以延伸到无限,天空倒映在水中,不再需要阳光的海面上反射着光辉。

在通过更加暴力的方式去创造绘画本身的形式方面,德·库宁(Willem De Kooning)走得更远。他的“天使系列”进一步否定了绘画中的形式与线条,他只用标题保留了对象的名称,但用暴力的方式创造全新的形式:新的线条、色彩与身体。比如在《粉红天使》(Anges Roses,1945)中,绘画的形式元素几乎全部被分解,人物只剩下几只散乱的眼睛,粉红色的是脸、是皮肤,是她们的身体。在黄色、直线和弧线构成的背景上,在近乎透视线消失的画布上,没有深度,这是一个扁平的粉红色的分解的人。这幅画不提供任何绘画的真实,它只有作为一个过程才有意义。绘画成为一个“过程”,有的局部是具象的,有的局部是抽象的,剧烈的运动和被切割重新组合的身体。我们可以把这幅绘画作品理解为一部立体派之后的绘画史:透视的消失,对色彩的发现,对形象的分解和重新创造,只剩下粉色和深深浅浅的线条。这幅画仿佛展现了现代绘画不断抵抗图像的历史运动。

德·库宁和波洛克一样,在行动绘画之后,想分解绘画的对象,在此基础上找到作为行为的绘画及其意义。绘画不再是一件事物,而是一种行动、一种活动。20世纪40年代在美国发展起来的抽象派,以超现实主义者流亡纽约为标志,被称为“抒情抽象”或“抽象表现主义”,它让欧洲的抽象派摆脱了几何化、僵化、理论化的特征。美国的有机主义,它的自然意识、开放的空间和它的本能的概念(波洛克所说的“用肠子绘画”),融解了欧洲抽象派带有宗教性的几何学。在波洛克那里,绘画是对身体、液态的颜料在重力和本能两种力量支配下形成的痕迹,绘画的对象已经成为主导绘画的运动,而不是绘画本身。在绘画中,事件优先于对象,手段优先于目的。

绘画反对图像:色彩的触觉

马克·罗斯科(Mark Rothko)成功地在绘画中剔除了几何学或数学,他的色域绘画系列(Color Field Painting)在没有线条和透视的前提下,展开了对绘画深度的探索。比如《第14号》(Number 14,1960)就像一个巨大的垂直的心灵池塘。绘画不再是一个对象,也不再是一种行动,而只是一种材料:对触觉来说,这幅画是一个固体;对视觉来说,它像液体或气体,在上下两个大的橙黄色长方形和蓝色长方形的边缘,是仿佛两种液体浸透而形成的色彩连续但不清晰的釉层,这让颜色有了深度,一种精神的深度而不是视觉的深度。罗斯科的色域绘画是无须调色的画,颜色之间不像在经典绘画中被线条清晰地分隔,而是彼此融为一体。《第14号》只有色彩上的色彩,而不是线条上的线条,仿佛包裹着颜色的画布,它可以打开,从二维的平面的色彩进入三维的绘画再现的幻想中。绘画只剩下了从图像到造型的错觉,以及对绘画平面包含无限深度的幻想,而不再有任何轮廓和形式,绘画的所有对象都被剥离了。

如果说罗斯科的作品已经完全放弃了形式而只用色彩去追求深度的张力,那么在单色经验中,这种张力就消失了。在单色中,线条彻底消失了,画面中除了单一的颜色,几乎什么都没有。绘画的形式被压抑到极致,被简化为没有点和线的色彩;绘画全部的手段已经失去用处,形式被分解:这就是伊夫·克莱因(Yves Klein)的《蓝》(Monochrome Blue,1961)。这就是蓝色,除了蓝色没有任何东西。它就是蓝色本身,在一个表面上,线条已经消失。我们至少需要一条线来区分蓝色与非蓝色,但是完全没有。绘画的对象和绘画本身都是蓝色,不再有任何手段,而只剩下唯一一个手段:颜色。在克莱因的绘画中,到处都是蓝色,永远只有蓝色。

绘画的每一个手段都可以这样,或许可以是红色,或许也可以像谭平的作品《1划》那样,只有一条线,这条线只存在于平面中,因为画在墙上,但也布满了整个展览空间,整个展厅只有这一条线。当然,在此基础上,我们才能理解卢西奥·丰塔纳(Lucio Fontana)的作品,他用锋利的刀把悦目的单色布面油画切开,一方面批评了单色对平面的服从,一方面把绘画还原为一个在空间中实际存在的物体、一个雕塑。

图像与绘画的当代性

在对图像的反抗中,绘画本身成了审美对象,而不必服从于任何外部的价值,这几乎就是现代主义艺术的基本信条。弗兰克·斯特拉(Frank Stella)在这种变化中具有特殊的意义,他从黑色或灰色的油画转到雕塑般的彩绘上,从而拒绝再现,也就是拒绝呈现缺席之物,而追求呈现本身。他说:“我一直不同意那些想保留绘画传统价值的人,那些他们总想在画布上发现的人文价值。如果你推崇他们,他们最后就会说,画外之物,就在画布上。我的绘画是基于只有那里能看到的东西才在那里,它确实是一个对象。”[18]

美国艺术家阿兰·卡普罗(Allan Kaprow)在1958年的《杰克逊·波洛克的遗产》(L’Heritage de Jackson Pollock)中这样叙述现代绘画对传统图像性的超越:“我们此后看到的是一门趋向于超出边界而迷失自我的艺术,一门趋向于充斥我们这个世界的艺术,一门意义、表象和动力都似乎与希腊以来的绘画传统截然不同的艺术。”但这种断然与成为图像、制造错觉的绘画截然不同的绘画,该如何实现呢?他把波洛克作为“反对图像的绘画”的两种可能性的分水岭,“我们面临着一个选择。我们可以遵循这种精神。在不放弃波洛克美学的前提下,通过对波洛克美学的各种可能的变奏,创作出优秀的‘准绘画’作品。另一种方法是完全停止绘画,我指的是只使用我们知道的简单平面矩形或椭圆形。”[19]

就这样,绘画在摄影术出现时,开始了对自身的激烈的反思,仿佛绘画一旦摆脱了图像的垄断,就会死亡,被我们今天所说的“当代艺术”所淘汰,因为“当代艺术”是一种对世界和存在不采用任何再现形式的造型式的呈现(presence)。

卡普罗描述了从再现(使用他所说的“简单的平面长方形或椭圆形”作为边界)到在任何再现形式之外的单一对象的呈现:“我们将利用视觉、听觉、运动、人、气味和触觉的特性。各种形式的物品构成了新艺术的素材:绘画颜料、椅子、食物、电灯泡和霓虹灯管、烟雾、水、旧袜子、狗、电影,以及无数其他会被当代艺术家发现的事物。”[20]

遵循这个程序,艺术家就放弃了绘画再现的可能性,转而偏爱自由呈现,而不是对象自身的形式以及人对对象的感知。这样一来,绘画,那个曾经尝试成为图像的平面艺术就融化在造型中。绘画部分地或彻底地摆脱了图像性,进入物体和实体事物的领域,这也是绘画在当代艺术中逐渐与雕塑、装置、行为艺术、参与艺术、录像艺术等融为一体的原因。

注释:

[1]“物质图像”与“精神影像”相对,是指由具体的物质媒介制作而成的、一旦完成就恒定不变、不依赖观者的变化而变化的客观化的图像,包含各种形式的绘画、浮雕、摄影和电影等。

[2]关于宙克西斯的生平以及他与帕拉西奥斯比赛绘画的传说记载于老普林尼的《博物志》第35章,见迟柯主编:《西方美术理论文选》上册,江苏教育出版社,2005年版,第20页。

[3]阿尔贝蒂:《论绘画》,胡珺、辛尘译,江苏凤凰教育出版社,2012年版,第27页。

[4]阿尔贝蒂:《论绘画》,罗科·西尼斯加利主编,高远译,北京大学出版社,2022年版,第59页。

[5]参见李洋:《论摄影与图像分离的可能——摄影与图像的哲学考察》,《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》,2023年第2期,第70—79页。

[6]同[3],第26页。

[7]这段经典论述有许多中译本,本文结合已有的中译本,对这段话进行了重新翻译。参考的中译本有:阿尔贝蒂《论绘画》,罗科·西尼斯加利编,高远译,北京大学出版社,2022年,第35页;阿尔贝蒂《论绘画》,胡珺、辛尘译,江苏凤凰教育出版社,2012年,第32—33页。

[8]同[3],第12页。

[9]同[3],第27页。

[10]迈克尔·巴克森德尔:《15世纪意大利的绘画与经验》,王可梦译,北京大学出版社,2023年版,第29页。

[11]Jacqueline Lichtenstein (edit): La Peinture: Textes essentiels, Paris: Editions Larrousse, 1995, p.24。中译参见,迟柯主编:《西方美术理论文选》上册,江苏教育出版社,2005年版,第34页。本段译文结合原文,参照迟柯版的中译文,进行了重新翻译。

[12]迟柯主编:《西方美术理论文选》上册,江苏教育出版社,2005年版,第37页。

[13]斯维特拉娜·阿尔珀斯:《伦勃朗的企业:工作室与艺术市场》,冯白帆译,江苏凤凰美术出版社,2014年版,第30页。

[14]同[13],第31页。

[15]迈克尔·波科默尔:《透纳》,北京美术摄影出版社,单慧译,2017年版,第63页。

[16]米歇尔·福柯:《马奈的绘画》,谢强、马月译,湖南教育出版社,2009年版,第43页。

[17]同[16]。

[18]Jacqueline Lichtenstein (edit): La Peinture: Textes essentiels, Paris: Editions Larrousse, 1995, p917.

[19]同[18],p.915.

[20]同[18],p.916.

注:李洋,北京大学艺术学院教授。

责任编辑:孟 尧 蒋林娟