“试着,接受我的死亡”:摄影写作

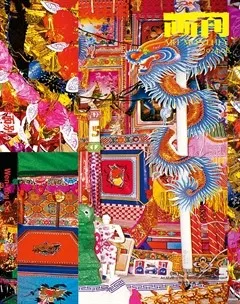

这一期的“封面计划”我选择刊登蔡文悠的摄影书《不辞而别》。出身大众媒介技术发明的摄影术,通过和像绘画或者文学等这样特殊或者一般艺术媒介之间的相互“感染和杂交”,最终被艺术场域所接纳而成为一种艺术媒介。摄影书属于这一媒介“杂交”史的产物。虽然像“艺术家的摄影书”这样的特殊形式尤其受到当代艺术的文本和概念等艺术形式的影响,但就文悠的摄影书来说,其中的文本“写作性”却是最主要的异质媒介,构成了对纯粹“拍摄”的感染甚至潜在的统辖。文悠说她也是到最近才意识到自己对制作书籍杂志的持续潜在兴趣,而在我看来,这也是她身上潜在和挥之不去的,从各种媒介形式的对生活和工作的单纯记录、剪辑,一直到后期进一步与各媒介行业同行合作编辑的某种“写作”兴趣。

这一“跨媒介”的写作也是作者对自身不断深入探究的过程,其中,最简单直觉化的生活摄影是文悠最习惯的,对于她来说是格外上手的媒介。从早期的《蛇拍的鸡虎羊》到《可不可以不艺术》,再到最近的《不辞而别》,可以说文悠的摄影写作越来越自觉了。《不辞而别》提出了我们如何接受我们自身死亡的问题,对于文悠来说这是自我认识的问题。从媒介论的角度,在我看来,如果说媒介即人,作者的媒介自觉可能同时也意味着作者对自我的自觉:人通过一次次的媒介操作,一次次地缓释了自己的死亡恐惧。

当然,今天,我们看起来似乎早已习惯和生活在一种普遍和加速的“媒介感染”的世界中,以至于像“摄影书”这样一种“媒介感染物”对于我们来说甚至成了需要去怀旧的纯媒介了。不过,我们真的自觉地掌握了像推特、抖音和快手等这样全民24小时超级媒介写作发布形式了吗?如果说写作是某种自我治理技术,似乎我们当前正面临这一自我治理的全盘失调。(本期“封面计划”策划人:王亚敏)

悲伤的冥想

在僧侣身后近似于马拉松式的站立、跪拜和聆听诵经的过程中,我感到这些艰苦的身心活动有助于帮人们处理悲伤的情绪。也许丧葬仪式的编排更多的是为了活人,而非为逝者着想。葬礼也是一种冥想,去承认那个人已不在我们身边;并且,让自己相信对逝者给予的思念和祈祷将帮助他顺利地从今生转入来世,因而从中获得慰藉。

在中国的传统文化中,“死亡即是生命一部分”这个概念是根深蒂固的。大家觉得当一个人活到60岁时,死亡将不久而至。例如,直到20世纪90年代末,闽南人在年过六旬时便会开始给自己安排采购棺椁,挑选入土时要穿戴的衣服和首饰。在我母亲小的时候,她的祖母曾把自己的棺材放在家中的客厅,她和这副棺材一起生活了10年。每逢春节,家人甚至会在棺材上贴春联。我经常听到有人说,提前为死亡做准备就能先发制人,骗过稍后到来的死亡。据我父亲说,他的奶奶认为大费周章地筹备这些物品并不是一种与时俱进的行为,她认为我们应该活在当下,而不是期待死亡。

通过这次探索死亡概念的旅程,我开始意识到死亡与生命一样都是暂时性的。死亡只是我们有意识地去相信的一种建构,它超越了人类学科的边界,因为人类对于自己将去向何方以及变成什么等问题并无准确答案。有些人讲述来世的故事,并笃信通过宗教和社会共同创造出的故事足以应对死亡这个巨大的未知数。以纸质供品的形式为逝者提供一切我们认为会让他们感到舒适的物质财富,但如果来世是为了将人们从其现世的苦难中解脱出来,他们为什么要再从现世带去这些物质财富呢?为什么来世还需要纸拐杖、纸轮椅或相机的SD卡?就连墓地也需要持续支付管理费。有一天,如果一个家庭无法负担管理费,或者如果未来墓地被开发商接管并开始扩建高楼大厦,那么可“长眠于此”的墓地也将像生命中其他事物一样无常。所以,生命中唯一永恒的东西,就是一切皆无定数。

中国俗话中经常有“吓死”一说,虽然大多数情况下这只是一种比喻,但有时也并非如此……或者说任何极端情绪的力量都会构成对生命的威胁:人有可能因为过于开心而“笑死”,或因为过于生气而被“气死”。对我而言,我怕死。也许,去拍摄这些葬礼并为这本书整理图片,我已经与死亡从概念和实质上达成了和解。这本书可能会成为我的memento mori[1]。

注释:

[1]来自拉丁语短语,字面意思是“记得死亡”,即“勿忘人终有一死”,用来提醒人们生命短暂和珍惜时间。

注:以上文字节选自蔡文悠的《不辞而别》。

策划人问艺术家

王亚敏:《不辞而别》是你的第几本书?作为摄影书是第几本?一直以来,这些出版物产生了哪些变化?蔡文悠:《不辞而别》(Minnan Exit,2024)是我的第8本出版物,也是我的第3本摄影书。

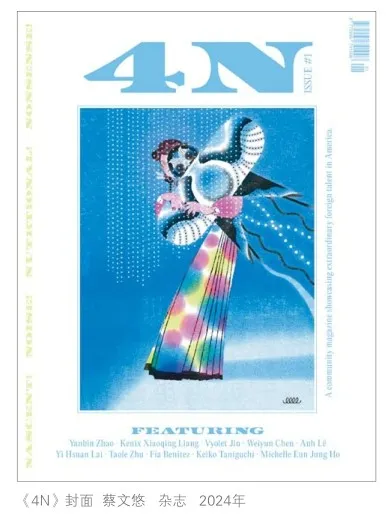

我的出版物内容涵盖了我的摄影作品、写作以及策展项目和反思。去年,我发布了一本名为《蓝天下的水池》(A Small Pond Under the Blue Sky,2023)的回顾书,记录并反思了Special Special的前7年发展历程。我在书中撰写了项目反思,并采访了一些合作过的艺术家。最近,我通过Special Special创办了一本名为《4N》的半年刊,这是一本社群导向的杂志,支持在美国申请艺术签证的创作者。

目前是我制作书籍的第10年,但不知为何直到今年我才意识到书籍是我的媒介,我自然而然地倾向于将我的项目转化为出版物。每个项目都由许多部分组成,从构思概念、与平面设计师合作、找人编辑校对和校审,到与印刷商合作并沟通我们期望的最终成果。这些步骤只是为了制作实体书籍。之后,还有让实际的出版物找到受众的过程,并从中获得反馈和对话。每次制作书籍的经历都能让我学到新东西,这些经验会延续到下一个项目中。

我的第1本书是一部名为《客墙》(Guest Wall,2014)的摄影书,是我在2014年自费出版的。它收录了1年来我用富士Instax相机拍摄的来我家做客的客人的照片。书名源于我公寓墙上越来越多的贴上去的照片,我想把这种“装置”形式转化为书籍形式。当时,我请了一位刚认识不久的朋友,也是我在罗德岛设计学院的同学Khoon Choi帮我设计,这激发了我把想法转化为书籍媒介的动力。最终我们合作了4本书,他在我创办Special Special时设计了品牌,还在接下来的几年里担任了我的创意总监。回想起来,我们伟大友谊的催化剂正是从我们关于制作书籍的对话开始的。我认为制书是一个高度合作的过程。除了我能提供的内容外,我还需要与设计师和编辑合作。我一直对自己是作家或艺术家有“冒名顶替综合症”,但最近我意识到重要的是要有想法。一旦你有了想法,你总能花时间与编辑一起将写作和内容的流程打磨成最理想和清晰的形式。我的合作者一直是帮助我集思广益,找到我想法最佳表达的关键。

王亚敏:摄影书这种创作、记录、写作媒介形式在你的生活和创作的“系统”中分别处在什么样的位置?

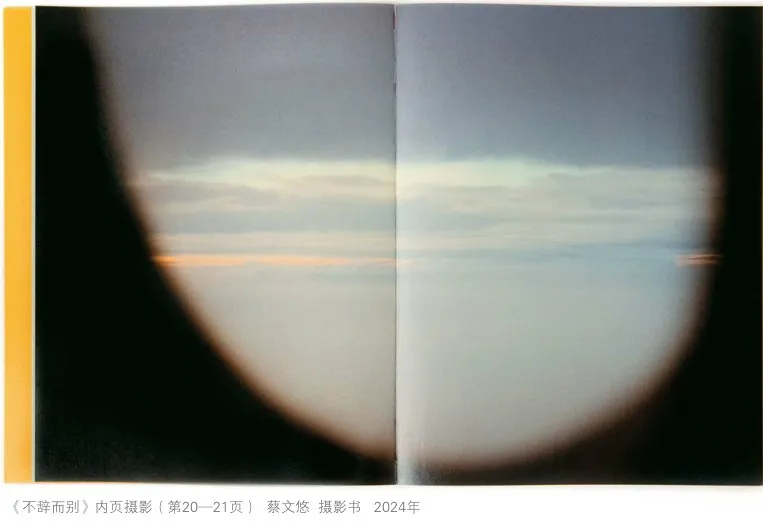

蔡文悠:作为一名摄影师,我发现很难用一张照片完整地讲述我想要表达的故事。我更喜欢使用一组照片来全面地传达信息,同时配以说明文字或随笔。制作一本书就像制作剪贴簿,同时还能复制多份以便找到更广泛的受众。由于我不是设计师,我需要与专业人士合作,找到最佳传达我概念的视觉系统。

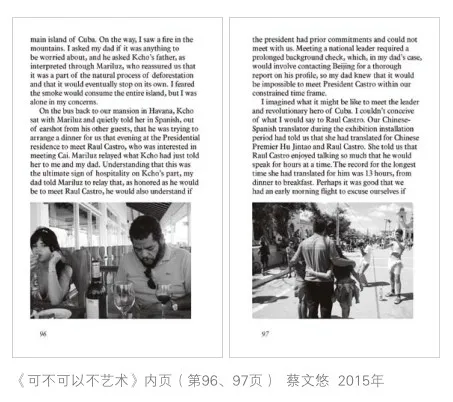

当我写我的回忆录《可不可以不艺术》(When You Make No Art,2015)时,我不得不将所有经历分解成短小的片段,并在最后将它们重新编织成一个大的叙事网络。在此之前,我从未想过自己能写一本完整的书,但当我开始把我的故事记录下来时,我意识到自己有足够的素材。话虽如此,写作对我来说仍然不容易,它就像一块需要不断锻炼的肌肉,所以每次我开始写任何东西都需要很长时间——甚至包括回答这些问题。因此,在写完《可不可以不艺术》之后,我仍然更倾向于制作摄影书。故事的细节用文字更容易表达,而一张照片的记录更容易被解释为多种含义。我尽力制作我的书,并邀请观众来回应并告诉我他们在这个项目中看到了什么,这些可能是我考虑过或未考虑过的。我欣赏一本书在超越我所付出的创作工作后,拥有它自己的生命。

王亚敏:某种家庭甚至家族“脐带”线索是你创作中一直以来最重要的脉络之一吗?

蔡文悠:我创作的作品源于我的个人经历和我所了解的事物。我认为这是一种最真实的创作方式。在我有生以来记录周围环境的过程中,我的家人自然成为我频繁拍摄的对象和可用的素材来源。但除了写照我的家人之外,我更感兴趣的是对我自身在环境中反应的持续探索。家人和环境自然地塑造了我们的身份。

在我的回忆录《可不可以不艺术》中,我写到了在一个充满艺术氛围的环境中长大,这如何引导了我的兴趣,以及我对追求传统意义上的艺术缺乏兴趣。写完那本书后,我意识到自己想要创办Special Special,这是一个我与其他艺术家合作的创造性社群平台。Special Special作为一个概念实体并不涉及我的家人,我迎接这种距离感。

《蛇拍的鸡虎羊》(Rooster, Tiger, Sheep by Snake,2019)是我在12年间拍摄的父亲、母亲和妹妹的175张照片集,我在镜头后捕捉并观察他们。我为这些瞬间写了简短的故事说明,仅以生肖来指代人物,以此方式让照片与真实对象保持距离。这是对我家庭生活以及我在其中的身份的探究。我对每个角色的自然表现和表演感到好奇,而我觉得自己并没有他们那么自信或上镜。自从编写那本书并在澳门MGM举办照片展以来,我在镜头前变得更加放松。所以这是一个帮助我走出自我封闭的反馈循环。

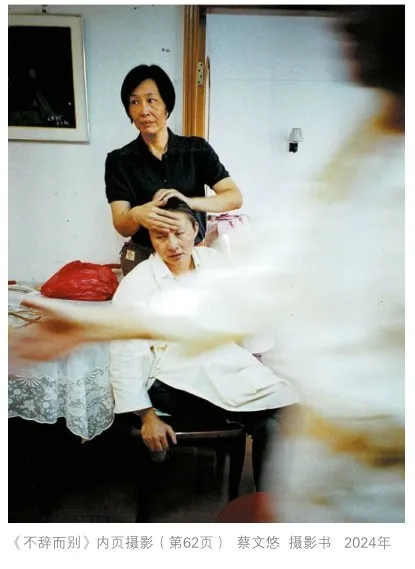

我最新的书《不辞而别》记录了我在父母家乡福建泉州参加的4次家庭葬礼。成长于西方,我对闽南的葬礼习俗并不熟悉,当我开始参加祖父母的葬礼时,它们独特而又异常热闹的体验令我着迷。我用相机捕捉了所有不同的瞬间。这本书的叙事是让读者与我一起踏上前往泉州的旅程,作为家庭成员参与多日的仪式,并继续对生死意义的终身思考。多年来,我从中国读者那里得到的一个有趣反馈是:他们认为我非常闽南。作为在西方长大的人,我认为自己是中国人,但我不知道作为闽南人意味着什么。这促使我进一步探究那部分自我,而这本最新的书是我迄今为止探究闽南身份最直接的方式。

王亚敏:我在准备对你的采访时,刚好把这些问题写在一张安迪·沃霍尔的自拍像印刷品上。沃霍尔可能是最典型地把自己“变成为艺术”的艺术家,艺术有点像是成了自我认知的手段和结果。艺术家的影像拍摄狂热可能就是这样一种驱动力,沃霍尔总是随身带着相机,也会把自己“工厂”的摄影机一直开着。当然,在今天这样一个发达的数字社交媒体时代,每个人都几乎要一天24小时地把手机镜头对准自己……

蔡文悠:今天你可以在任何事物中看到艺术,同时任何事物也都不一定是艺术。由于互联网传播信息的便捷性,人们对各种参考资料了解得更多。每个人都可以有艺术意图,但如果它没有引起注意,它就没有价值吗?我经常思考这个问题,因为我一直很低调,但我做的每一件事都是通过艺术的视角来看待的。最近,我在看一个YouTuber记录她的家庭装修。她买了一栋破败的废弃房子,认为它有着漂亮的设计完整性,她想记录与伴侣一起亲自修复它的过程。但在每个视频中,他们都会发现损坏,然后小心翼翼地拆除。经过20多集,这栋房子几乎被完全拆除了。大家都认为,直接推倒重建一栋新房子会更便宜,也更省事。我很好奇,他们每周带领观众经历这个过程。我一直在想:如果他们一开始就知道会是这样的结果,他们还会开始这个项目吗?然而,通过这个过程,他们增加了观众和订阅者。通过所有的广告,我想知道他们是不是赚了很多钱,甚至可能为了产生收入而延长了他们的装修过程。他们甚至不需要去健身房。这似乎是艺术和商业的双赢。我很佩服他们,并且希望我也有精力为数百万观众制作这样的项目。

王亚敏:以我上一次和你合作展览项目的接触和了解,你的工作和生活同时频繁涉及数字媒体。同时,你为什么对相对传统的写作和出版书籍杂志(尽管它们可能也会被转换为数字版本发布,但是,尤其是书作为写作和表达的媒介,与今天的数字交往媒介是完全不同的)如此有兴趣?

蔡文悠:我经常被问到为什么我仍然对印刷媒体感兴趣。我认为实体书的触感和打开它的体验始终具有价值。我不使用电子阅读器看书。不过,我确实花了很多时间在社交媒体上无休止地刷屏,而不是阅读床头柜上的书,所以我仍然是一个有着当代问题的现代人。

普通的文本书籍可以很容易地被电子阅读器取代,但我认为艺术书籍无法在数字界面上复制,而且我相信我的书籍的格式和设计正是让体验特别的原因。即使是露出书脊和显示线色的决定,也是数字化无法完全体验的。

我过去花了很多时间阅读实体报纸,被页面上不同内容的并置吸引,甚至包括薄薄的新闻纸另一面上的内容。我会拍下、记录下这些发现,自娱自乐。网页或应用程序上也可能有偶然的惊喜,但由于直接且友好的用户体验设计,它们没有留下太多类似惊喜的空间。

当我开始构思《不辞而别》时,我不确定是把它变成一本书还是一个展览。有人鼓励我寻求展览机会,但在制作这本书的过程中,我意识到我对读者如何体验它有更多的控制权,因此坚定地认为只有在这本书出版后才能进行其他项目。让我觉得这很有必要的一个例子是:当我向人们展示这些照片时,中国人能理解这是葬礼,但很多西方人却认为这是一个节庆派对。所以我知道通过书的形式可以更好地向各类读者解释他们在看的是什么。我写了一篇关于接受自己死亡的随笔,并采访了一位殡葬主管、一位和尚和一位闽南文化人类学家。

作为一个在西方长大的年轻一代,我对这种仪式文化不熟悉,如果有一天需要我来主持这些仪式,我会很无措,甚至我的父母也不知道在葬礼的哪个阶段该做什么。自从这本书出版后,人们告诉我,即使他们是在中国长大的,也有同样的感受。随着社会的城市化和社会政策认为像烧纸钱这样的仪式有害,许多传统不可避免地成为过时的做法。这就是为什么制作这本书很有意义,但不是以学术书籍的形式,因为我不是这方面的权威,而是作为一本艺术书。

在我把自己定位在成长于西方的中国身份之间时,让我的项目在两种文化中都有一个出口是很重要的。我的4本书都是双语的,或者是用两种语言呈现的单独书籍。这是我找到的尽可能有广泛受众的方式,在个人层面上,也是让我的家人能够更深刻地理解我的思想,而不是我在日常生活中能够传达给他们的。

王亚敏:可以剧透一下下一本摄影书吗?

蔡文悠:我正在完成《4N》杂志的第2期。我很高兴能够将这本出版物发展成一个为国际创造性社群带来更多价值的平台。

我的祖母最近去世了,就在《不辞而别》出版2个月后。书出版后再经历一次闽南葬礼有了新的意义。在花了1年时间制作这本书后,再次经历这种体验既熟悉又超现实。我的家人认为我现在是闽南葬礼的专家了。我继续记录着葬礼,并希望在未来开展一个续集项目,无论是以书的形式还是以纪录片的形式。

注:蔡文悠,艺术家;王亚敏,艺术作者、策展人。

责任编辑:孟 尧 蒋林娟