标准化急诊护理路径在急性心肌梗死患者抢救中的临床应用效果

摘 要:目的:观察在急性心肌梗死患者抢救中应用标准化急诊护理路径的效果。方法:选取2023年1月—12月云南省滇南中心医院急诊收治的80例急性心肌梗死患者为研究对象,随机分为观察组40例、对照组40例,对照组采用常规急救护理,观察组实施标准化急诊护理路径,比较两组临床效果。结果:观察组在急诊抢救过程中各项用时较短,患者心功能各项指标恢复较佳,并发症发生少,生活质量评分较高,对护理工作满意度较高,各项数据与对照组相比,有显著差异,P<0.05。结论:在对急性心肌梗死患者抢救过程中,以标准化急诊护理路径进行干预,可有效减少抢救用时,提高患者心功能恢复情况,降低并发症发生率,融洽护患关系。

关键词:急性心肌梗死,标准化急诊护理路径,抢救用时,并发症

DOI编码:10.3969/j.issn.1002-5944.2024.20.054

0 引 言

急性心肌梗死一种常见的急性心血管疾病,常由冠状脉闭塞导致肌缺血性坏死引起,其发病率和死亡率较高,是危急的疾病之一[1]。随着医疗技术的不断提高,急性心肌梗死的诊断和治疗水平不断提升,但是,部分患者仍因为缺乏及时、规范的急诊护理而导致病情恶化,甚至死亡。标准化急诊护理路径是一种规范化、系统化的护理干预模式,旨在提高急性心肌梗死患者的救治效果和抢救质量[2]。本研究的开展,有助于强化标准化急诊护理路径在临床实践中的应用,促进急性心肌梗死的早期诊断和治疗,提高患者的抢救效果和治疗质量。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究将以2023年1月—12月期间云南省滇南中心医院急诊收治的80例急性心肌梗死患者为对象,随机分为观察组与对照组,每组各40例,进行对比分析。对照组中男性22例,女性18例,年龄介于52~76岁,平均年龄(64.15±2.08)岁,其中初发16例,再发24例。观察组中男性23例,女性17例,年龄介于55~79岁间,平均年龄(65.22±2.17)岁,其中初发18例,再发22例。两组各项基线信息对比差异无统计学意义,P﹥0.05,具有可比性。

1.2 方法

对照组采用常规急救护理。患者送至急诊室后,医护人员应立即对患者的病情做出评估,包括监测心电图、血压、心率等生理指标,给予患者氧气吸入。同时,给予患者阿司匹林、抗凝药物、硝酸甘油等药物来缓解症状,并保护心肌。

观察组实施标准化急诊护理路径,具体内容如下:

(1)组建小组。在对急性心肌梗死患者实施急诊临床路径护理时,需要建立一个专业的小组来进行协同工作。小组成员及其职责如下:1)主管医师负责制定护理路径和监督执行情况,当病情出现变化,或处理不确定情况时,提出指导意见。2)护士长负责组织和指导护理人员的工作,确保护理过程的质量和安全性。3)各项检查医师负责对患者进行心电图检测,协助医生对患者进行诊断和治疗。为患者进行冠脉造影和介入治疗,确保患者在最短时间内获得有效救治。4)护士负责病情观察、基础护理和急救措施的实施,配合医生及时处理突发情况。

(2)实施标准化急诊护理路径。1)快速评估和监测。对患者进行全面的体格检查,包括血压、心率、呼吸、体温、意识状态等生命体征的监测。定期测量心电图、血氧饱和度和血液生化指标,以及监测心脏酶的动态变化。2)疼痛缓解。急性心肌梗死患者常伴有剧烈的胸痛,需要及时给予止痛药物缓解疼痛,如硝酸甘油、吗啡等。3)氧气治疗。给予氧气吸入治疗,维持良好的氧供需平衡,减轻心肌缺血和再梗死的风险。4)血栓溶解治疗。对于符合溶栓适应证的患者,及早进行溶栓治疗,溶解血栓,恢复冠状动脉的通畅,减轻心肌损伤。5)抗栓治疗。给予抗血小板药物如阿司匹林、肝素等,阻止新的血栓形成,预防再次梗死。6)监护室观察。对危重病情的患者,需送至监护室进行定期监测和护理,及时处理并发症。7)术后护理。对于需要行冠脉介入手术或冠脉搭桥手术的患者,术后需严密观察,监测手术后的恢复情况,避免手术相关并发症。

1.3 观察指标

(1)抢救用时:记录患者急诊抢救流程中各项用时,并进行组间对比。

(2)心功能:对患者抢救后进行心脏超声检查,对患者心功能指标左心室舒张末期内径(LVEDD)、左室收缩末期内径(LVESD)、左室射血分数(LVEF)三项指标进行检查并对比,在患者恢复后进行6分钟步行实验(6MWT),综合对比患者心功能恢复情况,并进行对比。

(3)并发症:统计患者抢救治疗过程中并发症发生例数,计算发生率并进行组间对比。

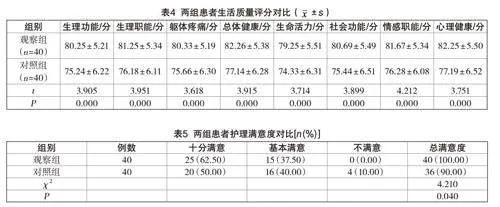

(4)生活质量:以SF-3 6量表对患者生活质量情况进行评估,量表包含8项因子,单项分值在0~100分,分值越高,患者生活质量越佳。

(5)护理满意度:以问卷调研方式对患者及其家属进行护理满意度的测评,问卷满分为100分,分值高于80分为十分满意,分值在60~80分之间为基本满意,分值低于60分为不满意,总满意度=〔(十分满意+基本满意)/总例数〕×100%。

1.4 统计学方法

本研究各项数据将以SP S S 2 4.0软件进行分析,计数资料将以百分比表述,χ2值验证,计量资料以均数±标准差表示,t 值验证,P﹤0.05,差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 比较两组患者抢救用时

观察组各项用时较短,与对照组相比有明显差异性,P﹤0.05,详细数据见表1。

2.2 患者心功能指标比较

观察组心功能各项指标恢复较佳,与对照组相比有明显差异,P﹤0.05,详细数据见表2。

2.3 患者并发症发生情况对比

观察组并发症发生较少,与对照组相比有显著差异,P﹤0.05,详细数据见表3。

2.4 患者生活质量评分比较

观察组各项生活质量评分较高,与对照组相比,P﹤0.05,详细数据见表4。

2.5 患者护理满意度对比

观察组满意度为10 0.0 0%,高于对照组,P﹤0.05,详细数据见表5。

3 讨 论

急性心肌梗死是一种由冠脉狭窄或阻塞导致的心肌缺血和坏死的严重心血管疾病。诊断急性心肌梗死后,立即开始溶栓或介入治疗,恢复心肌的血液供应,以减少心脏受损的范围[3]。因此,急性心肌梗死患者的抢救工作至关重要,而标准化急诊护理路径在这一过程中发挥了至关重要的作用。

标准化急诊护理路径是一种旨在优化患者治疗流程和提高治疗效果的指导方案,通过明确细化的护理步骤和时间节点,帮助医护人员及时有效地进行急性心肌梗死患者的抢救工作[4]。标准化急诊护理路径,可以保证患者在急性心肌梗死发作后能够及时接受规范的治疗,减少患者病情恶化和并发症发生的风险,对恢复患者的心功能也至关重要。

标准化急诊护理路径的实施能够明确抢救方案和步骤,有助于护理人员快速、高效地开展抢救工作。标准化急诊护理路径,可以确保在抢救过程中不会出现步骤混乱或遗漏,缩短从送达急诊到抢救开始的时间,从而增加了患者的生存机会[5]。在本次研究中,观察组患者抢救用时较短,患者恢复较佳,预后生活质量得到提高,对整体护理满意度较为认可,各项参考指标均优于对照组,P﹤0.05。

综上所述,标准化急诊护理路径在急性心肌梗死患者抢救中发挥了重要作用,通过规范治疗流程、优化抢救方案和促进团队合作,可以提高患者的生存率,减少并发症发生的风险,对于提高急性心肌梗死患者的抢救效果具有显著的临床应用价值。

参考文献

[1]黄艳.基于流程路径优化急救护理对急性心肌梗死患者抢救效果及护理质量的影响[J].基层医学论坛,2023,27(12):52-54.

[2]唐芬,高红.急诊介入护理流程对提升急性ST段抬高型心肌梗死患者抢救成功率的效果[J].中国急救复苏与灾害医学杂志,2023,18(2):250-253.

[3]杨保华,张可,王春平.急诊护理路径在急性心肌梗死患者中的应用效果[J].中国民康医学,2022,34(18):184-186.

[4]赵小如,秦凤燕.急诊护理路径对心肌梗死患者抢救效率及预后的影响[J].中外医疗,2022,41(8):185-189.

[5]张凯旋.急性心肌梗死患者急诊护理路径的实施[J].继续医学教育,2021,35(12):144-146.

作者简介

熊婷,本科,护师,研究方向为急诊护理。

何秀,通信作者,本科,主管护师,研究方向为急诊护理。

(责任编辑:刘宪银)